Die Wiederentdeckung eines kulinarischen Erbes

Im Jahr 1949, elf Jahre nach ihrer Flucht nach England, kehrte Alice Urbach erstmals nach Österreich zurück. Vor einem Buchladenfester blieb ihr Blick an einem Titel hängen: „So kocht man in Wien!“ von Rudolf Rösch. Ein dickes, schweres und umfassendes Kochbuch mit fast 600 Seiten. Doch das Buch enthielt ihre Rezepte und rund hundert Schwarz-Weiß-Fotografien ihrer Hände. Alice war Jahre zuvor eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern gewesen, deren Buch über traditionelle Wiener Küche – basierend auf ihrer umfassenden Erfahrung im Kochen und Unterrichten – ein Bestseller war, bis zur Annexion Österreichs. Unwissentlich verkaufte der Verlag ihr Kochbuch während des Holocaust unter einem anderen Namen weiter.

Die Geschichte von Alice Urbachs Kochbuch, dokumentiert in der Biografie ihrer Enkelin Karina Urbach, „Das Buch Alice“, ist eine von Einfallsreichtum und Beharrlichkeit. Ihr Vater, Salomon Meyer, stammte aus ärmlichen Verhältnissen in Pressburg und wurde ein erfolgreicher Geschäftsmann. Alice wuchs in einer wohlhabenden Wiener Familie auf und wurde zur „Dame“ erzogen. Sie erhielt Klavier- und Gesangsunterricht, jedoch keine Berufsausbildung. Schon als Kind träumte sie davon, Köchin zu werden. Sie besuchte eine „sehr exklusive, arrogante Kochschule“, wo sie von einem französischen Patissier eines der besten Ringstraßenhotels das Kochen lernte. „Dieser Cordon-Bleu-Koch von der Ringstraße brachte mir Dinge bei, die später mein Rettungsanker sein sollten“, schrieb sie später. Zunächst war das Kochen ihr Hobby. Sie bereitete Desserts aus selbstgemachten Bonbons, Petit Fours und anderen Süßigkeiten zu.

Von der Salonnière zur selbständigen Unternehmerin

Wie alle jungen Frauen aus gutem Hause wurde von ihr erwartet, dass sie heiratet und nicht einen Beruf ausübt. Unter Druck heiratete sie 1912 den Arzt Max Urbach. Die Ehe war unglücklich und eine schlechte Erfahrung. Sie war gezwungen, ihr Zuhause im schönen Döblinger Cottage-Viertel zu verlassen und nach Ottakring zu ziehen, einem armen, überfüllten Viertel. Hier erkannte sie, wie hart das Leben einer Arbeiterfrau sein konnte. Die Geburt ihres ersten Sohnes Otto im September 1913 brachte ihr große Freude, obwohl ihre Ehe weiterhin unglücklich blieb. Max Urbach verbrachte viel Zeit mit Trinken und Kartenspielen. Er schien ein Glücksspielproblem zu haben, was die finanzielle Stabilität der Familie beeinträchtigte. Der Erste Weltkrieg verschärfte die finanziellen Belastungen der Familie zusätzlich.

Alice Urbachs zweiter Sohn wurde im November 1917 geboren. Als Alice Urbachs Ehemann im April 1920 starb, war Alice erleichtert – er hatte inzwischen die meisten ihrer Ersparnisse ausgegeben und sie fast mittellos zurückgelassen. Zusätzlich verstarb ihr Vater und hinterließ ihr ein relativ kleines Erbe. Mit zwei Söhnen und ohne angemessene Berufsausbildung befand sich Alice in einer schwierigen Lage, um finanziell über die Runden zu kommen. Es war zu dieser Zeit, dass ihr Einfallsreichtum und ihre Zähigkeit zum Vorschein kamen.

Zunächst nahm sie junge Frauen als Kostgängerinnen auf, für die sie Kekse und Geburtstagstorten backte. Als sich die finanzielle Situation im Nachkriegsösterreich verbesserte und die Menschen mehr Geld ausgeben konnten, begann Alice mit dem Catering für Partys, insbesondere für die Bridgepartys ihrer Schwester Helene Eissler. Auf diesen Partys kreierte Alice ihr erstes berühmtes Gericht. Bridgepartys dauerten lange, und niemand konnte während des Spiels seine Karten ablegen. So entstanden Alice’s „Bridge-Bissen“ – kleine Häppchen auf weißem oder dunklem Brot, die mit einem Zahnstocher zusammengehalten wurden und ohne Besteck und ohne das Ablegen der Karten gegessen werden konnten.

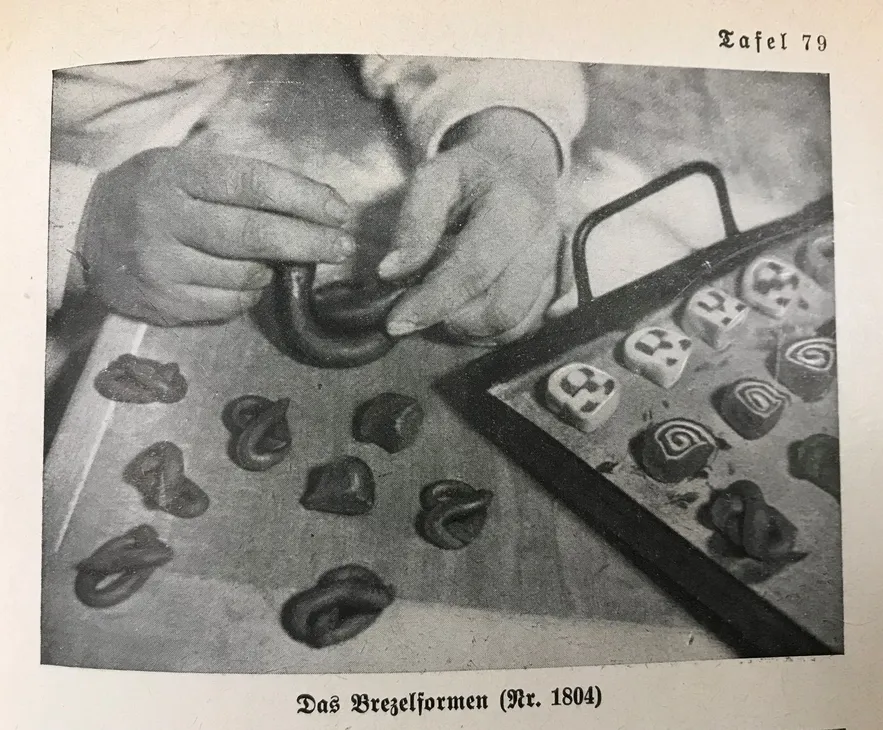

Alice Urbach beim Zubereiten von Gebäck

Alice Urbach beim Zubereiten von Gebäck

Beeindruckt von ihrem Essen begannen die Partygäste, Kochunterricht zu nehmen. Alice ging zu einem Eisenwarengeschäft mit einer Testküche und bat um Erlaubnis, diese für Kurse nutzen zu dürfen. Ihre erste Stunde hatte nur eine Schülerin, und Alice war so nervös, dass sie vergaß, den Zucker zum Rezept hinzuzufügen. Trotz dieses frühen Missgeschicks verbreitete sich positive Mundpropaganda schnell, und bald war ihr Kochkurs überfüllt. Sie wurde so beliebt, dass sie ihre eigene Kochschule eröffnen konnte. Für junge Mädchen wurde es ein Muss, einen Kurs bei ihr zu besuchen. Alice startete auch einen Lieferservice für zubereitete Fertiggerichte, wahrscheinlich der erste seiner Art in der Region.

Ihre Schwester Sidonie Rosenberg war Journalistin, und mit ihrer Hilfe veröffentlichte Alice ihr erstes Kochbuch. „Das Kochbuch für Feinschmecker“ war eine Sammlung authentischer österreichischer „Familienrezepte“ für den täglichen Gebrauch, festliche Anlässe und fröhliche Kaffeeklatsch, entworfen, um Gäste zu beeindrucken. Es enthielt 50 Seiten mit Kuchen, Eiscreme und Konfekt sowie einige Seiten mit Vorspeisen wie Pastetchen.

Der Aufstieg zur gefeierten Autorin und die Herausforderungen des Exils

Während Alice ihre neu entdeckte Karriere als Autorin und Kochlehrerin verfolgte, verließ ihr erster Sohn Otto das Elternhaus früh, um zu reisen. Halsstarrig wählte Otto ein Studium zum Automechaniker, ein für jemanden aus einer wohlhabenden Familie unkonventioneller Beruf. Durch seine Reisen knüpfte er Kontakte zu Dexter Keezer, dem Präsidenten des Reed College, einer kleinen Universität in Portland. Keezer holte ihn als Skilehrer und Austauschstudent an die Hochschule. Otto gründete später das Skiteam der Hochschule und half beim Bau der Skihütte (im österreichischen Stil). Als Teil seiner Vereinbarung, am Reed College zu studieren, musste Alice Studentengäste aus Reed in Wien aufnehmen. Der Familienlegende nach wusste Alice nach seinem Weggang nicht, wo er war, bis 1935 die ersten Gäste in ihrem Haus auftauchten. Obwohl es eine Unannehmlichkeit war, waren es die Verbindungen, die Otto am Reed College knüpfte, einschließlich mit seinem Kommilitonen Cordelia Dodson, die ihm halfen, Österreich fernzubleiben und seinem Bruder Karl die Flucht aus dem nationalsozialistisch besetzten Österreich zu ermöglichen.

Nach ihrem ersten Kochbuch sammelte und entwickelte Alice weiterhin Rezepte, die sie schließlich dem Verlag Ernst Reinhardt als Manuskript für ihr zweites Kochbuch übergab. „So kocht man in Wien!“, veröffentlicht 1936, wurde ein Bestseller. Bis 1938 befand es sich in der dritten Auflage mit einer Auflage von 15.000 bis 25.000 Stück. Das Buch enthielt zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotos von Alice’s Händen, die Kochfähigkeiten demonstrierten, aber keine von ihrem Gesicht.

Im März 1938 wurde Österreich von Deutschland annektiert. Das Leben wurde für jüdische Wiener äußerst schwierig. Karl Urbach verlor seine Stelle an der Universität Wien und konnte nicht einmal seine Bücher zurückholen. Während Alice Urbach eine Anstellung in England fand und Wien verlassen konnte, musste Karl auf eine Bürgschaft seines Bruders in den USA warten. Er arbeitete weiterhin für kleine Jobs, wie z. B. Kaffee ausliefern, während er viele Stunden in Schlangen für Einwanderungspapiere wartete. Am Tag nach der Kristallnacht ging Karl, um ein notwendiges Dokument für seine Einwanderung zu besorgen, und wurde, wie viele andere jüdische Männer in Wien, von der Gestapo abgeholt. Sie wurden in Viehwaggons verladen und nach Dachau gebracht. 1939 wurde Karl freigelassen – der Grund dafür ist unklar. Er verließ Österreich sofort nach dieser Inhaftierung und kam 1939 in den Vereinigten Staaten an.

In England arbeitete Alice Urbach weiterhin als Köchin, bis sie und ihre Freundin Paula Sieber in Windermere ein Hostel für jüdische Flüchtlingsmädchen aus dem Kindertransport eröffneten. In Interviews sprachen ehemalige Bewohnerinnen des Windermere-Hostels über diese Zeit. Alisa Tennenbaum (geb. Liselotte Liesl Scherzer) erzählte in einer Gespräch mit der Austrian Heritage Collection: „Sie hatte eine Kochschule in Wien. Also hatten wir nie Hunger. Auch während des Krieges… aus Karotten machten wir einen Geburtstagskuchen.“ Ilse Camis erinnerte sich: „Die Heimleiterin war zufällig die Lehrerin meiner Mutter in Wien in ihrer Kochschule… Wir mussten unsere eigene Reinigung machen [im Hostel]. Die Heimleiterin brachte uns in der Küche bei.“ Eine weitere Bewohnerin, Anita Heufeld Fellner, beschrieb Alice und Paula als unerträglich streng, insbesondere in Bezug auf Sauberkeit und Hausarbeit. Alice mit ihrer Erfahrung als Köchin und Paula, die ein Kino in Wien betrieben hatte, waren beide sehr fähige Managerinnen, hatten aber wenig Erfahrung in der Führung eines Mädchenheims. In einer Biografie kommentierte Anita Fellner: „Die beiden Frauen [Alice und Paula], die das Heim leiteten, kamen aus Wien und verstanden nichts von der Arbeit mit Kindern… Niemand kannte sich damals mit Psychologie aus.“

Alice’s Kochbuch wurde weiterhin veröffentlicht, aber aufgrund der NS-Gesetze, die die Veröffentlichung „jüdischer“ Bücher verboten, konnte es nicht unter ihrem Namen erscheinen. Bis zu diesem Zeitpunkt war der ursprüngliche Verleger von „So kocht man in Wien!“ verstorben und das Unternehmen wurde von seinem Neffen Hermann Jungck übernommen. In der NS-Zeit war es für Verleger nicht ungewöhnlich, den Autor eines Werkes zu wechseln, wenn der ursprüngliche Autor jüdisch war, oder einen Text eines jüdischen Autors zu plagiieren. Zwei Ausgaben von „So kocht man in Wien!“ erschienen 1939, diesmal unter dem Namen Rudolf Rösch. Auf der Titelseite wird Rösch als „langjähriger Küchenmeister“ beschrieben. Es gibt keine konkreten Beweise dafür, dass diese Person jemals existiert hat.

Alice und ihre beiden Söhne schafften es, den Zweiten Weltkrieg zu überleben. Nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten arbeitete Karl als Dachdecker, Skilehrer und Feuerwehrmann und schloss 1942 sein Studium am Reed College ab. 1950 promovierte er an der Northwestern University und arbeitete im US Public Health Service. Otto Urbach trat in die amerikanische Armee ein und war im Bereich der Geheimdienstabwehr tätig. Alice leitete weiterhin ihr Heim für Kindertransport-Jugendliche, bis sie nach dem Krieg in die Vereinigten Staaten emigrierte, wo sie als professionelle Köchin für private Partys arbeitete, als Ernährungsberaterin und im Ruhestand als Lehrerin für Wiener Küche tätig war. Ihre Schwestern Sidonie und Helene kamen beide im Holocaust ums Leben.

Obwohl ihr Kochbuch nicht mehr ihren Namen trug, wurde sie in San Francisco und New York oft auf der Straße von Menschen angesprochen, die sich an sie und ihre Kochschule erinnerten. Alice’s Buch wurde auch in den 1960er Jahren unter dem Namen Rudolf Rösch weiter veröffentlicht und profitierte davon. Alice erhielt nie eine Entschädigung für ihr gestohlenes Buch.

Die Geschichte von Alice Urbach ist ein bewegendes Zeugnis für die Kraft des menschlichen Geistes angesichts von Widrigkeiten. Ihre kulinarischen Beiträge haben die Zeit überdauert und inspirieren auch heute noch Köche und Gourmets gleichermaßen.

Zusätzliche Quellen:

AHC Interview mit Lilly Mendelsohn-Urbach über ihren Ehemann Karl Urbach. Leo Baeck Institute, AHC 756. San Francisco, 2008.

AHC Fragebogen mit Karl F. Urbach, ausgefüllt 1998. Leo Baeck Institute, Austrian Heritage Collection, Questionnaires, AR 10378.