Ein Bandscheibenvorfall beim Hund ist eine ernstzunehmende Erkrankung der Wirbelsäule, die von leichten Schmerzen bis hin zu schweren Lähmungserscheinungen reichen kann. Als aufmerksamer Hundebesitzer ist es entscheidend, die Anzeichen frühzeitig zu erkennen, um eine schnelle und effektive Behandlung zu ermöglichen. Dieser umfassende Leitfaden beleuchtet alles Wissenswerte rund um den Bandscheibenvorfall beim Hund, von den Ursachen und Symptomen bis hin zu den Diagnose- und Therapiemöglichkeiten, um Ihrem Vierbeiner die bestmögliche Fürsorge zukommen zu lassen.

Was ist ein Bandscheibenvorfall beim Hund?

Ein Bandscheibenvorfall (auch Bandscheibenprolaps genannt) beschreibt das Verrutschen oder Vorwölben einer Bandscheibe, die als Stoßdämpfer zwischen den Wirbelkörpern dient. Dabei drückt das ausgetretene Bandscheibenmaterial auf das Rückenmark und die Nervenbahnen, was zu Schmerzen und neurologischen Ausfällen führen kann. Die Schwere der Symptome hängt maßgeblich von der Lokalisation und dem Ausmaß der Kompression ab.

Ursachen und prädisponierte Rassen

Die Ursachen für einen Bandscheibenvorfall sind vielfältig und oft rassebedingt. Man unterscheidet hauptsächlich zwei Typen von Bandscheibenvorfällen (Hansen Typ I und Typ II). Typ I tritt häufiger bei chondrodystrophen, also zwergwüchsigen Rassen auf, die eine Veranlagung zu vorzeitiger Degeneration der Bandscheiben haben. Bei diesen Rassen verknorpelt der Bandscheibenkern schon in jungen Jahren und kann dann bei Belastung plötzlich reißen und vorfallen. Typ II hingegen ist eine langsamere, chronische Degeneration, die eher bei älteren, größeren Rassen vorkommt.

Der Dackel als Paradebeispiel: “Dackellähme”

Der Dackel ist aufgrund seiner genetischen Veranlagung zum Zwergwuchs und der damit verbundenen Knorpelschwäche der Bandscheiben besonders anfällig für Bandscheibenvorfälle – daher auch der bekannte Begriff „Dackellähme“. Bei diesen kleinen Rassen treten Bandscheibenvorfälle am häufigsten im Übergangsbereich von der Brust- zur Lendenwirbelsäule auf, wo die mechanische Belastung besonders hoch ist.

Rassetypischer Dackel mit kurzem Körper und langen Ohren, der aufmerksam in die Kamera blickt, um die Anfälligkeit für Bandscheibenvorfälle zu illustrieren.

Rassetypischer Dackel mit kurzem Körper und langen Ohren, der aufmerksam in die Kamera blickt, um die Anfälligkeit für Bandscheibenvorfälle zu illustrieren.

Weitere Rassen und spezifische Syndrome

Doch nicht nur Dackel sind betroffen. Auch andere Rassen haben spezifische Prädispositionen:

- Dobermänner und Deutsche Doggen: Bei ihnen treten Bandscheibenprobleme oft im Bereich der Halswirbelsäule auf, was als Wobbler-Syndrom (zervikale Spondylomyelopathie) bezeichnet wird. Dieses Syndrom führt zu einer Kompression des Rückenmarks im Halsbereich, was Gangstörungen in allen vier Gliedmaßen verursacht.

- Schäferhunde und andere große Rassen: Bei ihnen sind Bandscheibenvorfälle häufig am Übergang von der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein zu finden. Dieser Symptomkomplex wird unter dem Ausdruck Cauda Equina Syndrom zusammengefasst, benannt nach der Ähnlichkeit der Nervenenden mit einem Pferdeschweif. Es äußert sich oft in Schmerzen im hinteren Bereich, Schwäche der Hinterbeine und manchmal auch Inkontinenz.

Symptome eines Bandscheibenvorfalls erkennen

Die Symptome eines Bandscheibenvorfalls beim Hund sind vielfältig und hängen von der Schwere und Lokalisation des Vorfalls ab. Das erste und häufigste Anzeichen ist eine mehr oder weniger starke Schmerzhaftigkeit der Wirbelsäule, die oft unspezifisch sein kann und fälschlicherweise als Bauchschmerzen oder Lahmheit interpretiert wird. Mit fortschreitender Kompression des Rückenmarks treten neurologische Ausfallserscheinungen hinzu, die von leichter Taubheit bis zur kompletten Lähmung reichen können.

| Grad | Symptome |

|---|---|

| 1 | Schmerzen, oft als Schonhaltung, Unwilligkeit zur Bewegung oder Berührungsempfindlichkeit der Wirbelsäule erkennbar. |

| 2 | Schmerzen und leichte neurologische Ausfälle wie Ataxie (Schwanken, unkoordinierter Gang), leichte Lähmung oder Gefühlsverlust in einzelnen Gliedmaßen. |

| 3 | Schwere Lähmungserscheinungen und Verlust der Gehfähigkeit, der Hund kann stehen, aber nicht mehr koordiniert laufen. |

| 4 | Komplette Lähmung der betroffenen Gliedmaßen, der Hund kann nicht mehr stehen oder laufen, tiefes Schmerzempfinden ist jedoch noch vorhanden. |

| 5 | Komplette Lähmung ohne jegliches tiefes Schmerzempfinden in den betroffenen Gliedmaßen, oft begleitet von Kot- und Harninkontinenz. |

Bei einem Bandscheibenvorfall in der Brust- oder Lendenwirbelsäule sind in der Regel nur die Hinterbeine betroffen, während bei einem Halsbandscheibenvorfall alle vier Gliedmaßen betroffen sein können. Kot- und Harninkontinenz sind ebenfalls ernste Anzeichen, die auf eine starke Kompression hinweisen.

Die richtige Diagnose stellen

Bei bestimmten Rassen und akuten Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule steht der Bandscheibenvorfall schnell auf der Liste der möglichen Diagnosen. Besonders wenn zusätzliche neurologische Ausfälle wie Taubheitsgefühle, Zehenschleifen oder der Verlust der Stehfähigkeit auftreten, ist ein Bandscheibenvorfall meist die Ursache.

Bedeutung der neurologischen Untersuchung

Ein ausführliches Vorgespräch mit dem Besitzer (Anamnese) und eine vollständige neurologische Untersuchung sind entscheidend, um die richtige Diagnose zu stellen und andere Erkrankungen auszuschließen, die ähnliche Symptome verursachen können. Der Tierarzt prüft Reflexe, Schmerzempfinden und Gangbild, um die genaue Lokalisation und den Grad der Nervenschädigung zu bestimmen.

Bildgebende Verfahren: Röntgen, CT, MRT

Liegen neurologische Ausfälle vor, ist eine weitere Abklärung unerlässlich. Hierfür kommen bildgebende Verfahren zum Einsatz:

- Röntgen: Kann erste Hinweise auf Veränderungen an den Wirbelkörpern geben, die Bandscheiben selbst sind jedoch auf einem Röntgenbild nicht direkt sichtbar. Es hilft, andere Knochenprobleme auszuschließen.

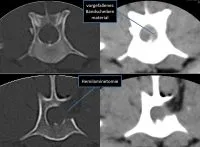

- Computertomographie (CT): Eine CT-Untersuchung liefert detailliertere Schnittbilder und kann einen Bandscheibenvorfall oft gut lokalisieren und dessen Ausmaß einschätzen.

- Magnetresonanztomographie (MRT): Die MRT ist das genaueste Verfahren, um Bandscheibenvorfälle und die Kompression des Rückenmarks darzustellen, da sie Weichteilstrukturen hervorragend sichtbar macht. Nur durch CT oder MRT kann das Ausmaß des Bandscheibenvorfalls präzise beurteilt und die Entscheidung für oder gegen eine Operation getroffen werden.

Weitere diagnostische Schritte

In zweifelhaften Fällen oder bei Verdacht auf andere Erkrankungen können zusätzliche Untersuchungen notwendig sein. Dazu gehören eine Untersuchung des Liquor cerebrospinalis (Hirnwasser) zur Erkennung von Entzündungen oder eine Myelographie. Bei der Myelographie wird ein Kontrastmittel in den Wirbelkanal gespritzt, um das Rückenmark sichtbar zu machen und Engstellen auf dem Röntgenbild oder CT zu erkennen.

Behandlung eines Bandscheibenvorfalls beim Hund

Die Wahl der Behandlungsmethode – konservativ oder chirurgisch – hängt maßgeblich von der Schwere der neurologischen Ausfälle ab. Ziel ist es stets, die Kompression des Rückenmarks zu beheben und die Schmerzen des Hundes zu lindern.

Konservative Therapie: Wann ist sie ausreichend?

Leichte Bandscheibenvorfälle, die “nur” Schmerzen verursachen und keine oder nur geringe neurologische Ausfälle zeigen (Grad 1-2), können oft konservativ behandelt werden. Die wichtigsten Säulen der konservativen Therapie sind:

- Strenge Schonung: Dies ist der absolute Schlüssel zum Erfolg. Über mehrere Wochen hinweg muss der Hund strikt ruhiggehalten werden, oft in einer Box (Boxenruhe), um weitere Schäden zu verhindern und der Bandscheibe Zeit zur Stabilisierung zu geben.

- Schmerztherapie: Eine gezielte medikamentöse Behandlung mit entzündungshemmenden Schmerzmitteln (NSAIDs), Muskelrelaxantien oder gegebenenfalls Opioiden ist unerlässlich, um das Leid des Hundes zu minimieren.

- Physiotherapie: Auch bei konservativer Behandlung kann eine leichte Physiotherapie zur Unterstützung der Muskulatur und zur Erhaltung der Beweglichkeit sinnvoll sein, sobald die akuten Schmerzen abgeklungen sind.

Während der konservativen Therapie muss der Patient genau beobachtet werden, da ein Fortschreiten des Vorfalls möglich ist. Regelmäßige tierärztliche Kontrollen sind hierbei unerlässlich.

Chirurgische Behandlung: In einigen Fällen ist eine OP notwendig

Bestehen deutliche neurologische Ausfälle (Grad 3-5) oder kann der Patient gar nicht mehr aufstehen, ist eine umgehende Operation in vielen Fällen unumgänglich, um irreversible Schäden am Rückenmark zu verhindern. Das Rückenmark reagiert sehr empfindlich auf Druck, und eine langfristige Kompression kann dauerhafte Lähmungen oder Nervenschäden verursachen.

Welche Operationsmethode zum Einsatz kommt, hängt hauptsächlich von der Lokalisation des Bandscheibenvorfalls ab:

- Hemilaminektomie: Im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule ist dies die häufigste Methode. Dabei wird die Wirbelsäule seitlich “aufgefräst”, um Zugang zum Wirbelkanal zu erhalten und das vorgefallene Bandscheibenmaterial zu entfernen.

- Ventral Slot: Bei Halsbandscheibenvorfällen ist der Ventral Slot oft die Methode der Wahl. Hierbei wird die Wirbelsäule von unten eröffnet, um das Bandscheibenmaterial, das auf das Rückenmark drückt, zu entfernen.

- In bestimmten Fällen, etwa bei Bandscheibenvorfällen am lumbosakralen Übergang oder bei lateralen Vorfällen am Hals, kann eine dorsale Laminektomie (Eröffnung der Wirbelsäule von oben) indiziert sein.

CT-Bild eines Hunde-Rückenmarks mit deutlich sichtbarem Bandscheibenvorfall zwischen den Wirbeln T13 und L1, aufgenommen bei einer 5-jährigen französischen Bulldogge, um die Diagnose bildgebend darzustellen.

CT-Bild eines Hunde-Rückenmarks mit deutlich sichtbarem Bandscheibenvorfall zwischen den Wirbeln T13 und L1, aufgenommen bei einer 5-jährigen französischen Bulldogge, um die Diagnose bildgebend darzustellen.

Physiotherapie nach Bandscheibenvorfall: Unterstützung für die Genesung

Physiotherapie ist nach einer Bandscheiben-OP oft unerlässlich und kann auch bei konservativer Behandlung eine wertvolle Unterstützung für eine schnellere Rekonvaleszenz darstellen. Bei Lähmungserscheinungen ist eine intensive Physiotherapie notwendig, bis eine ausreichende Sensibilität und Bewegungsfähigkeit wiederhergestellt sind.

Ziele und Methoden der Physiotherapie

Die Physiotherapie zielt darauf ab, die Muskulatur zu stärken, die Beweglichkeit der Gelenke zu erhalten, die Koordination zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Methoden umfassen:

- Passive Bewegungstherapie (PROM-Übungen): Der Therapeut bewegt die Gliedmaßen des Hundes, um die Gelenkbeweglichkeit zu erhalten und die Muskulatur anzuregen.

- Aktive Übungen: Sobald der Hund wieder etwas stehen oder laufen kann, werden Übungen zur Gewichtsverlagerung und zum Muskelaufbau durchgeführt.

- Unterwassertherapie (Hydrotherapie): Im Wasser können Hunde Bewegungen leichter ausführen, da das Körpergewicht reduziert wird. Dies fördert den Muskelaufbau und die Koordination ohne übermäßige Belastung.

- Massagen und Dehnübungen: Zur Lockerung verspannter Muskulatur und Verbesserung der Durchblutung.

Übungen für zu Hause

Auch der Patientenbesitzer kann aktiv zur Genesung beitragen. Einfache Übungen sind:

- Aufstellen des Hundes: Bei Lähmungen den Hund immer wieder für kurze Zeit aufstellen, um die stehende Muskulatur zu stimulieren.

- Radfahren im Stehen oder Liegen: Die Gliedmaßen des Hundes sanft in einer Fahrradbewegung bewegen.

- Zwicken in die Zwischenzehenhaut: Ein leichter Reiz kann dazu führen, dass der Hund den Fuß anzieht und somit die Nervenenden stimuliert werden.

Wichtig ist, alle Übungen nur nach Anweisung des Tierarztes oder Physiotherapeuten durchzuführen und den Hund nicht zu überfordern.

Prognose und Genesungszeit: Heilungschancen beim Bandscheibenvorfall

Die Prognose nach einem Bandscheibenvorfall und die Genesungszeit werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Je früher die Behandlung beginnt und je geringer die neurologischen Ausfälle sind, desto besser sind die Heilungschancen.

Einflussfaktoren auf die Genesung

- Schwere des Vorfalls: Hunde mit geringen Lähmungserscheinungen (Grad 1-2) erholen sich in der Regel sehr rasch, oft innerhalb weniger Wochen.

- Dauer der Lähmung: Bei schweren Lähmungen (Grad 3-4) kann die Genesung Wochen bis Monate dauern, erfordert viel Geduld und konsequente Physiotherapie, wird aber häufig belohnt.

- Tiefe Schmerzempfindung: Dies ist ein entscheidender Faktor. Solange tiefes Schmerzempfinden in den betroffenen Gliedmaßen vorhanden ist, besteht Hoffnung auf eine gute Erholung.

Wann ist die Prognose kritisch?

Besteht eine komplette Lähmung ohne tiefes Schmerzempfinden (Grad 5) über einen längeren Zeitraum (hier können schon einige Stunden entscheidend sein, maximal jedoch 48 Stunden), ist die Prognose auch mit einer Operation sehr schlecht. In diesen Fällen findet eine irreversible Schädigung der Nervenzellen im Rückenmark statt, die nicht mehr behoben werden kann. Eine frühzeitige Diagnose und schnelle Intervention sind daher absolut lebensentscheidend für die neurologische Funktion des Hundes.

Übernimmt die Tierkrankenversicherung die Kosten für die Operation?

Die Kosten für die Diagnose und Behandlung eines Bandscheibenvorfalls, insbesondere für eine Operation, können erheblich sein. Gewöhnlich werden die Kosten von einer Tierkrankenversicherung übernommen, sofern der Bandscheibenvorfall nicht als Vorerkrankung ausgeschlossen ist oder eine Karenzzeit noch läuft. Es ist jedoch ratsam, vorab beim jeweiligen Versicherer nachzufragen und die genauen Konditionen der eigenen Police zu prüfen, um unerwartete Kosten zu vermeiden.

Fazit: Ein Bandscheibenvorfall beim Hund ist eine ernste, aber oft behandelbare Erkrankung. Die Kenntnis der Symptome, eine schnelle Reaktion und die Inanspruchnahme professioneller tierärztlicher Hilfe sind entscheidend für die Genesung Ihres Hundes. Scheuen Sie sich nicht, bei Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall umgehend einen Tierarzt aufzusuchen. Ihr Hund wird es Ihnen danken.

Quellen

- Bubenik L (2005): Intervertebral disk disease – tradition versus current views on treatment. Proceeding of the NAVC North American Veterinary Conference Jan. 8-12, Orlando, Florida: 555-557.

- Lorenz MD, Coates JR, Kent M (2011): Handbook of veterinary neurology. Elsevier, St. Louis, 5. ed.

- Fischer A (2017): Intensivworkshop Neurologie. LMU, Medizinische Kleintierklinik, München, 13.-17. November.

- Forterre F & Tomek A (2017): Wirbelsäulenchirurgie II. Eickemeyer, Tuttlingen, 13.-14.10.2017.

- Sharp NJH & Wheeler SJ (2005): Small animal spinal disorders – diagnoses and surgery. Elsevier, Philadelphia, 2. ed.

- Fossum TW et al. (2013): Small animal surgery. Elsevier, St. Louis, 4. ed.

- Tobias KM & Johnston SA (2012): Veterinary surgery small animal. Elsevier, St. Louis, 1. ed.

- Jeffery ND, Levine JM, Olby NJ, Stein VM (2013): Intervertebral disk degeneration in dogs: consequences, diagnosis, treatment, and future directions. J Vet Intern Med:1318-33.