Von Prof. Dr. Jan Keupp

Die Ausstellung “Barbarossa – die Kunst der Herrschaft” des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster wirft einen neuen Blick auf Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, und seine Zeit. Dabei rückt sie die komplexen Netzwerke und vielfältigen Einflüsse in den Fokus, die seine Herrschaft prägten. Ein zentrales Objekt der Ausstellung ist der Cappenberger Kopf, der lange Zeit als Porträtbüste des Kaisers galt.

Ansicht des Cappenberger Kopfes, der fälschlicherweise lange als Darstellung Barbarossas galt.

Ansicht des Cappenberger Kopfes, der fälschlicherweise lange als Darstellung Barbarossas galt.

Der Cappenberger Kopf: Mehr als nur ein Kaiserporträt

Neuere Forschungen haben jedoch gezeigt, dass der Cappenberger Kopf kein Porträt Friedrich Barbarossas ist. Die Inschriften auf dem vergoldeten Bronzekopf verweisen vielmehr auf den Apostel und Evangelisten Johannes und identifizieren ihn als Reliquiar, das Haar des Lieblingsjüngers Jesu enthielt. Diese Erkenntnis widerspricht der These, dass es sich ursprünglich um eine profane Herrscherbüste handelte, die erst später sakralisiert wurde. Damit entfällt auch die Grundlage für propagandistische Interpretationen des Kopfes im Sinne einer “Primat der Politik”.

Die Verlagerung des Interpretationskontextes in den Bereich der sakralen Kunst wirft die Frage auf, inwieweit der Cappenberger Kopf überhaupt ein geeignetes Studienobjekt für ein Forschungsprojekt ist, das sich mit dem Schnittpunkt von Religion und Politik befasst. Und warum sollte die aktuelle Ausstellung des LWL-Museums für Kunst und Kultur mit dem Titel “Barbarossa – die Kunst der Herrschaft” den Cappenberger Kopf zu einem ihrer zentralen Objekte machen? Gerade an diesem Punkt zeigt sich jedoch der bleibende Wert der langjährigen Forschung zu dem rätselhaften Bronzekopf, denn sie hilft uns, die vielfältigen Handlungs- und Bedeutungsebenen nachzuvollziehen, die letztlich zur Entstehung dieses spezifischen Kunstwerks führten. Sie rückt auch einiges von dem riesigen Netzwerk des aristokratischen Austauschs in den Blickpunkt, das den Staufern ihre herausgehobene Stellung ermöglichte. Der Cappenberger Kopf ist somit ein Schlüssel zum Verständnis der komplexen politischen und religiösen Verflechtungen im Zeitalter Barbarossas.

Seidenstoffe, Netzwerke und die facettenreichen Fäden der Macht

Das Netzwerk wird durch mehrere scheinbar unscheinbare Stofffragmente lebendig, die im vierten Raum der Ausstellung ausgestellt sind, der dem hochmittelalterlichen Cappenberger Priorat gewidmet ist. Diese Fragmente wurden vermutlich in mehreren Phasen in den Kopf gelegt, wobei die ältesten Seidenstoffe Textilwerkstätten des Byzantinischen Reiches zuzuordnen sind. Aller Wahrscheinlichkeit nach dienten sie dazu, die Reliquien zu umhüllen, die sich bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts in einem mit Juwelen besetzten Brustkreuz (Enkolpion) befanden. Die (spätere) bayerische Herzogin Wulfhild hatte diese heiligen Reliquien von ihrer Verwandten angefordert, die als Kaiserin im fernen Konstantinopel residierte. Noch zu Lebzeiten gab Wulfhild das Kreuz weiter. Durch die Heirat ihrer Tochter Judith gelangte es in den Besitz des schwäbischen Herzogs Friedrich II., der es dann als Tauschobjekt nutzte, um zwei schwäbische Burgen und umfangreichen Besitz zu sichern. Im Gegenzug gelangten die Reliquien in die Hände der westfälischen Grafen Gottfried und Otto von Cappenberg, die sie zur Ausstattung des Prämonstratenserklosters verwendeten, das sie an der Stelle ihrer ehemaligen Festung gegründet hatten. Wenn die zeitgenössische Überlieferung zutrifft und Otto von Cappenberg die wertvollen Reliquien in einem vergoldeten Kopf aufbewahrte, dann schließt sich der Kreis zu der noch heute existierenden Büste und ihrer Funktion als Reliquiar. Unklar bleibt jedoch, ob die Cappenberger Kirche in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine weitere Büste beherbergte, die “dem Kopf des/eines Kaisers nachempfunden” war, oder ob ein bestimmter historischer Moment den diademgekrönten Apostelkopf als “kaiserlich” geschmückt imaginierte.

Textilfragmente aus dem Cappenberger Kopf zeugen von weitläufigen Handelsbeziehungen.

Textilfragmente aus dem Cappenberger Kopf zeugen von weitläufigen Handelsbeziehungen.

Die Ausstellung “Barbarossa – die Kunst der Herrschaft” beleuchtet die Bedeutung von materiellen Artefakten und persönlichen Beziehungen für die Festigung von Macht im Mittelalter. Dabei wird deutlich, dass Barbarossa Lwl, also Barbarossa im Kontext der Landschaftsverbände Westfalen-Lippe (LWL), mehr war als nur ein mächtiger Kaiser. Er war Teil eines komplexen Netzwerks, das sich auf religiöse, politische und wirtschaftliche Beziehungen stützte.

Die Taufe als politisches Instrument

Die ausgestellten Objekte und ihre Geschichte geben somit einen Einblick in das Netzwerk persönlicher Beziehungen und Verpflichtungen, das das hochmittelalterliche Reich durchdrang, wobei dieses Netzwerk immer wieder an materielle Artefakte gebunden war. Wie sehr der schwäbische Herzog und die Cappenberger Grafen ihr neues Bündnis schätzten, wird durch ein weiteres Exponat deutlich: die Silberschale des Prämonstratenserklosters, deren Boden mit dem liturgischen Ereignis einer Taufe durch Untertauchen graviert ist. Während der Name des Taufpaten als Graf Otto angegeben wird, ist der Name, der über dem getauften Kind zu lesen ist, FRIDERIC(VS) I(M)P(ERA)T(OR). Der sakramentale Akt der Taufe, der vermutlich Ende 1122 vollzogen wurde, schmiedete ein Band zwischen Friedrich I. Barbarossa und dem Kloster Cappenberg, das umso stabiler war, als der Akt im Kircheninneren in Form der so genannten Taufschale einen materiellen Bezugspunkt erhielt. Eine kaiserliche Privilegienverleihung noch im Jahr 1187 konnte die Patenschaft des Mitbegründers und Propstes Otto erneut in Erinnerung rufen.

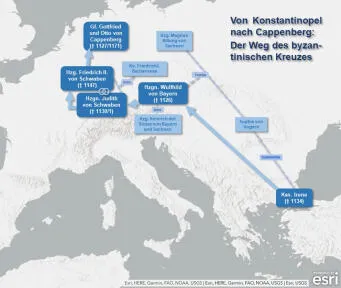

Karte zur Wanderung des Objektes verdeutlicht die komplexen Wege mittelalterlicher Artefakte.

Karte zur Wanderung des Objektes verdeutlicht die komplexen Wege mittelalterlicher Artefakte.

Die sogenannte Taufschale aus Cappenberg ist ein weiteres Beispiel für die Verflechtung von Religion und Politik im Zeitalter Barbarossas. Sie zeigt, wie die Taufe als sakramentales Ereignis genutzt wurde, um politische Allianzen zu schmieden und zu festigen. Die Inschrift auf der Schale bezeugt die Patenschaft Friedrich Barbarossas für einen Cappenberger Grafen und unterstreicht die enge Verbindung zwischen dem Kaiser und dem Kloster.

Das Rupertsberger Antependium: Ein Spiegelbild der mittelalterlichen Gesellschaft

Die Identifizierung solcher Verflechtungen kann als Kernthema der Ausstellung gesehen werden. Sie greift auf Kunstobjekte zurück, die meist für den religiösen Gebrauch bestimmt waren oder die die Zeiten in Kirchenschätzen überdauert haben. Wie der Cappenberger Kopf dienten sie dazu, die göttliche Erlösung auf Erden darzustellen, können aber gleichzeitig auch als Objektivierung höchst zeitgenössischer Geltungsansprüche und Netzwerke zwischen Menschen verstanden werden. Die vielen Verbindungen, die ein solches Objekt manifestieren kann, zeigen sich auch in dem Rupertsberger Antependium aus der Zeit um 1220. Dieses reich bestickte Altartuch ist nicht zuletzt deshalb in der Ausstellung enthalten, weil es die Äbtissin und Visionärin Hildegard von Bingen darstellt, die wir hier als Heilige sehen. Aber sie erscheint keineswegs allein auf dem violetten Seidenhintergrund, denn in der Mitte befindet sich der Herrscher der Welt, Christus, als zentraler Bezugspunkt aller irdischen Bestrebungen. Er ist von insgesamt 23 Figuren umgeben – sieben Heiligen, fünf geistlichen oder weltlichen Wohltätern und elf Mitgliedern des Rupertsberger Konvents.

Dieses für heutige Verhältnisse überschwängliche Figurentableau vereint Lebende und Tote sowie Heilige und Laien in einem kraftvollen Ensemble. Die künstlerischen Stickereien verbinden die Geschichte des Klosters mit der Memoria für fromme Wohltäter und Förderer und spiegeln gleichzeitig die spirituelle Anziehungskraft der Klostergemeinschaft wider. Daraus lässt sich ableiten, dass die Netzwerke der Stauferzeit meist mehrdimensional in Zeit und Raum waren und dass ihre Stabilität und Wirksamkeit durch den Rückgriff auf die Leitkraft der Tradition und die überzeitliche Gegenwart des Transzendenten gewährleistet werden konnte. Für mein Forschungsprojekt am Exzellenzcluster ist das Antependium in der Tat ein “materieller Mediator”, der seine Macht “an den Kreuzwegen sakraler und säkularer Konnotationen” erlangte. Das Antependium half, das Bündnis materiell in dieser Welt zu verankern und es gleichzeitig mit der Sphäre des ewigen Heils zu verbinden, und es mag einer Frau wie Hildegard ermöglicht haben, ihre Stimme selbst gegen die Mächtigsten ihrer Zeit zu erheben: Die Ausstellung zeigt ein Beispiel für einen Briefkodex, dessen aufgeschlagene Seiten einen Brief Hildegards an den Stauferkönig Friedrich Barbarossa zeigen. Sie schreibt, dass ihr in ihrer mystischen Vision das Haupt des Reiches wie ein Säugling (parvulus) erscheint und dass er darauf achten solle, Gottes Heil und Gnade nicht durch Fehlverhalten zu verspielen. Mit ihren eindringlichen Mahnungen versuchte Hildegard dem weltlichen Herrscher klarzumachen, dass sein Handeln immer als Teil einer von Gott gewollten Ordnung zu verstehen sei, für die sie die irdische Sprecherin war. Wie das dem Kloster Rupertsberg gewährte Schutzprivileg im angrenzenden Schaukasten bezeugt, scheint Friedrich Barbarossa diese Autorität anerkannt zu haben.

Friedrich Barbarossa – eine Neubetrachtung anhand von Objekten

Angesichts der in zahlreichen Exponaten zum Ausdruck kommenden Erwartungen und Gruppenzugehörigkeiten ist der Friedrich Barbarossa der Ausstellung kein souveräner Autokrat, und er scheint weit entfernt von dem herrischen Helden, als den ihn sich das 19. Jahrhundert vorstellte. Während sich die Ausstellung und ihre Besucher durchaus auf die Figur des Stauferkaisers konzentrieren mögen, sorgt ihre starke Dramaturgie dafür, dass auch immer das Netzwerk intellektueller Kräfte und Akteure in den Blick gerät, denen Friedrich seine Position verdankte und die sein Handeln mitgestalteten.

Einblicke in die Ausstellung “Barbarossa – die Kunst der Herrschaft” im LWL-Museum.

Einblicke in die Ausstellung “Barbarossa – die Kunst der Herrschaft” im LWL-Museum.

Die Ausstellung verwendet hier bewusst eine Analogie zum Schachspiel, das sich im 12. Jahrhundert großer Beliebtheit bei den Eliten erfreute: Obwohl die komplexe Formation des Spiels auf den König zentriert ist, ist diese Figur in ihren Zugmöglichkeiten vergleichsweise eingeschränkt. Wie auf der Bühne der hochmittelalterlichen Reichspolitik kann der Erfolg auf dem Brett nur von demjenigen erzielt werden, der mit den heterogenen Kräften in seinem Umfeld umzugehen und sie auf ein gemeinsames Ziel zu einigen weiß. Der Kaiser der Ausstellung ist daher weniger ein despotischer Machthaber als vielmehr ein diskreter Netzwerker, weniger ein autonomer Entscheidungsträger als vielmehr ein versierter Moderator der an ihn gestellten Erwartungen.

Fazit: Barbarossa als vielschichtige Herrscherfigur

Der von dem Heldenmythos befreite Barbarossa erweist sich als vielschichtige Herrscherfigur, die an die Denk- und Handlungsweisen ihrer Epoche gebunden ist. Diese Version mag Besucher manchmal verunsichern und befremden. Seine Persönlichkeit erscheint weniger klar, und die Funktion seiner kaiserlichen Regierung als Vorbild für die Gegenwart ist höchst fragwürdig. Wir könnten fast meinen, dass die historische Verortung des Cappenberger Kopfes dem Rotbart sein altbekanntes Gesicht genommen hat, dass seiner Herrschaft der auratische Glanz historischer Größe geraubt wurde. Viele Facetten des Handelns Friedrich Barbarossas müssen uns heute anstößig erscheinen, wobei uns seine kriegerische Haltung sogar abstößt. Aber es ist ein wenig wie mit der Kunst bei diesem Kaiser: Weder muss sie gefallen, noch weniger gefällig sein, um zu inspirieren. Vielmehr sollte die Begegnung mit diesem Herrscher und den Objekten, die seine Welt repräsentieren, gerade wegen ihrer mittelalterlichen Eigenart und Fremdheit inspirierend sein.

Die Ausstellung “Barbarossa – die Kunst der Herrschaft” im LWL-Museum in Münster bietet eine spannende und aufschlussreiche Auseinandersetzung mit einer der faszinierendsten Figuren des Mittelalters. Sie zeigt, dass Friedrich Barbarossa mehr war als nur ein Kaiser. Er war ein Mensch seiner Zeit, der von den komplexen politischen, religiösen und sozialen Verhältnissen des Mittelalters geprägt war. Ein Besuch der Ausstellung ist daher nicht nur für Geschichtsinteressierte lohnenswert, sondern für alle, die sich für die Kultur und Geschichte Deutschlands interessieren.