Deutschland, ein Land reicher Geschichte und atemberaubender Landschaften, zieht jährlich Millionen von Besuchern an. Doch hinter der idyllischen Fassade verbirgt sich auch eine komplexe Herausforderung: die Umweltbelastung durch Feinstaub. Auf “Shock Naue” widmen wir uns der tiefgehenden Erkundung deutscher Themen, und heute werfen wir einen kritischen Blick auf die Feinstaubkonzentrationen und deren Auswirkungen auf Mensch und Natur. Die Belastung Der Umwelt durch diese winzigen Partikel ist ein Thema von wachsender Bedeutung, das eine detaillierte Betrachtung verdient, um das Bewusstsein zu schärfen und Lösungsansätze zu fördern.

Feinstaubmessungen und ihre Entwicklung in Deutschland

Seit dem Jahr 2000 betreiben die deutschen Ländermessnetze eine kontinuierliche und flächendeckende Überwachung der Feinstaubkonzentrationen. Dabei wird zwischen zwei Partikelgrößen unterschieden: PM10, Partikel mit einem Durchmesser von bis zu 10 Mikrometer, und PM2,5, die noch feineren Partikel mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 Mikrometer, die seit 2008 erfasst werden. Besonders in urbanen Zentren, den sogenannten Ballungsräumen, ist die Dichte der Messstationen signifikant höher. Dies liegt an der Konzentration zahlreicher Emissionsquellen wie Heizungsanlagen in Privathaushalten, gewerblichen und industriellen Betrieben sowie dem dichten Straßenverkehr. Diese Faktoren führen unweigerlich zu höheren Feinstaubwerten in städtischen Gebieten im Vergleich zu ländlichen Regionen.

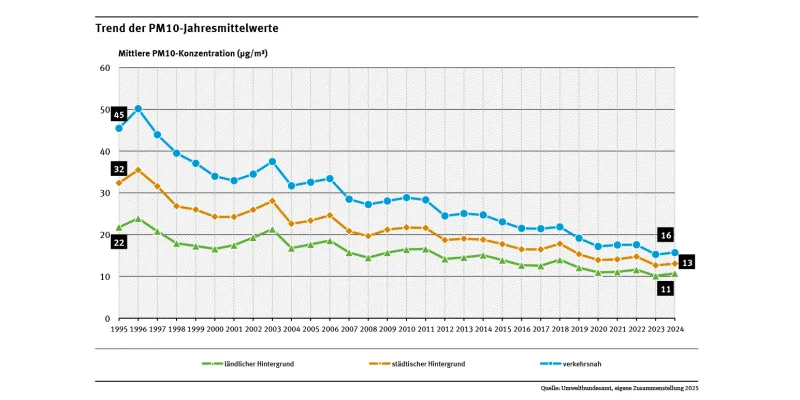

Besonders an verkehrsnahen Messpunkten werden konstant erhöhte Feinstaubkonzentrationen registriert. Diese entstehen primär durch dieselbetriebene Fahrzeuge (Rußpartikel), den Abrieb von Reifen und Bremsen sowie aufgewirbelten Staub auf den Fahrbahnen. Ein signifikanter Fortschritt ist jedoch erkennbar: Während in den frühen 1990er Jahren noch Jahresmittelwerte von etwa 50 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) gemessen wurden, liegen diese Werte heute im Durchschnitt zwischen 10 und 20 µg/m³. Die Messnetze des Umweltbundesamtes (UBA) in ländlichen Gebieten verzeichnen durchweg niedrigere Werte.

Die belastung der umwelt durch Feinstaub ist jedoch nicht allein auf direkte Emissionen zurückzuführen. Ein erheblicher Teil des Feinstaubs entsteht indirekt durch gasförmige Schadstoffe wie Ammoniak, Schwefeldioxid und Stickoxide. Diese Stoffe reagieren in der Atmosphäre und bilden sogenannten “sekundären” Feinstaub. Die deutliche Reduzierung von Schwefeldioxidemissionen und primärem PM10-Feinstaub zwischen 1995 und 2000 spiegelte sich auch in sinkenden PM10-Konzentrationen wider. Dieser positive Trend setzt sich fort, auch wenn er durch witterungsbedingte Schwankungen – wie besonders in den Jahren 2003 und 2006 – beeinflusst wird. Extreme Wetterereignisse, wie die langanhaltende Trockenheit im Jahr 2018, können ebenfalls zu erhöhten Jahresmittelwerten beitragen.

Entwicklung der PM10-Konzentrationen in Deutschland

Entwicklung der PM10-Konzentrationen in Deutschland

Diese positive Entwicklung unterstreicht die Wirksamkeit von Umweltschutzmaßnahmen und die Bedeutung einer konsequenten Politik zur Luftreinhaltung. Dennoch bleibt die belastung der umwelt durch Feinstaub ein ständiges Anliegen.

Überschreitungssituationen und Grenzwertverstöße

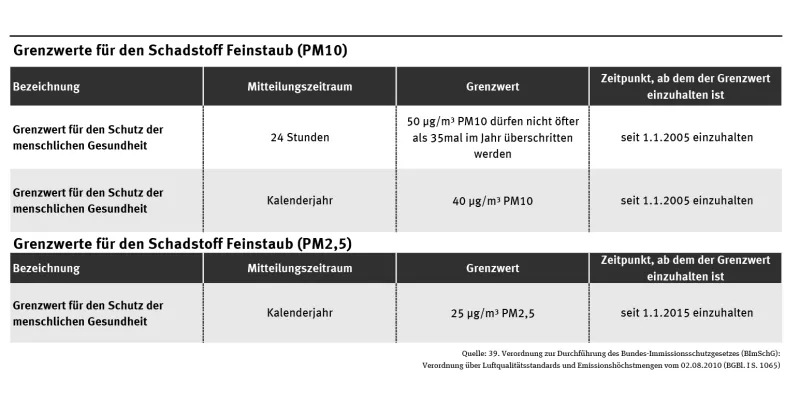

Lokale Überschreitungen des Jahresgrenzwertes von 40 µg/m³ wurden in der Vergangenheit vereinzelt an verkehrsbeeinflussten Stationen in Ballungsräumen beobachtet. Seit 2012 sind solche Überschreitungen jedoch nicht mehr aufgetreten.

Eine weitere wichtige Regelung betrifft den Tagesmittelwert: Seit 2005 darf die PM10-Konzentration von 50 µg/m³ an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden. Überschreitungen dieses Tageswertes treten vor allem in Ballungszentren und an verkehrsnahen Messstationen auf. In der Vergangenheit wurde die zulässige Anzahl von 35 Überschreitungstagen hier teilweise deutlich überschritten, insbesondere im Jahr 2006, das von intensiven “Feinstaubepisoden” geprägt war. Dank umfangreicher Anstrengungen der zuständigen Behörden und der Umsetzung von Luftreinhaltekonzepten wurden in den letzten Jahren die Grenzwerte an allen Messstationen in Deutschland eingehalten.

Auch wenn aktuelle Messdaten erfreuliche Ergebnisse zeigen, ist es wichtig, die Dynamik der belastung der umwelt zu verstehen und präventive Maßnahmen zu ergreifen.

Die Rolle des Wetters bei der Feinstaubbelastung

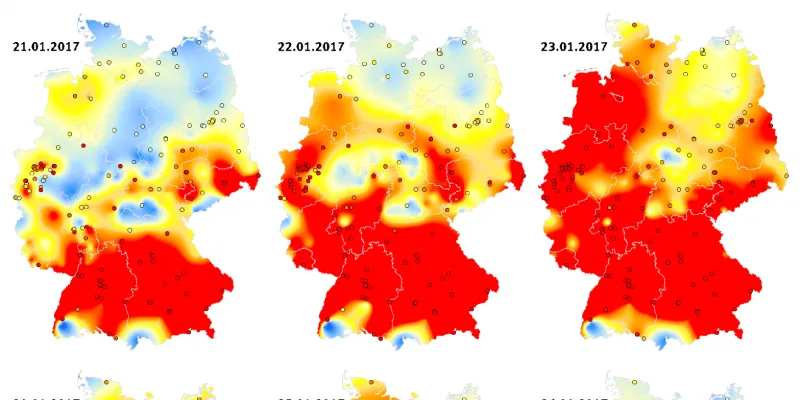

Das Wetter spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und Verteilung von Feinstaub. Insbesondere trockene Winter oder heiße Sommer können zu einem Anstieg der PM10-Konzentrationen führen, die dann flächendeckend den Grenzwert von 50 µg/m³ überschreiten können. Ein markantes Beispiel hierfür war der 23. Januar 2017, an dem fast 56 % der PM10-Messstellen Tagesmittelwerte über 50 µg/m³ registrierten, mit einem Spitzenwert von 176 µg/m³.

Die Intensität der Feinstaubbelastung während solcher Wetterlagen hängt maßgeblich von der Luftzirkulation ab. Winterliche Hochdruckgebiete mit geringen Windgeschwindigkeiten ähneln den Bedingungen des früheren “Wintersmogs”: Schadstoffe können nicht abtransportiert werden und sammeln sich wie unter einer Kuppel in den unteren Luftschichten. Ein schneller Wetterumschwung mit stärkerem Wind führt dann zu einer raschen Reduzierung der Feinstaubwerte. Auch wenn die vergangenen Jahre eine geringere Belastung aufwiesen, sind zukünftige meteorologische Bedingungen, die zu einer erhöhten Feinstaubkonzentration führen könnten, nicht auszuschließen.

Die UBA-App “Luftqualität” bietet Bürgerinnen und Bürgern jederzeit aktuelle Informationen zu Feinstaubmessdaten und Grenzwertüberschreitungen in Deutschland.

Karte der Tagesmittelwerte der Partikelkonzentration PM10 während einer Episode

Karte der Tagesmittelwerte der Partikelkonzentration PM10 während einer Episode

Die Beobachtung dieser Daten ist essenziell, um die belastung der umwelt durch Feinstaub besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Bestandteile und Herkunft von Feinstaub

Feinstaub, unterteilt in PM10 und die noch feineren PM2,5 Partikel, rückte Mitte der 1990er Jahre aufgrund neuer Erkenntnisse über seine gesundheitlichen Auswirkungen in den Fokus der Luftreinhaltepolitik. Die EU-Richtlinie 2008/50/EG, umgesetzt in deutsches Recht durch die 39. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (39. BImSchV), bestätigt die bereits bestehenden Grenzwerte für PM10 und legt neue Standards für PM2,5 fest.

Feinstaub kann sowohl natürlicher Herkunft sein als auch durch menschliche Aktivitäten entstehen. Primärer Feinstaub wird direkt aus der Quelle emittiert, beispielsweise durch Verbrennungsprozesse. Sekundärer Feinstaub hingegen bildet sich durch chemische Reaktionen in der Atmosphäre aus gasförmigen Vorläufern wie Schwefel- und Stickoxiden, Ammoniak und Kohlenwasserstoffen.

Wesentliche vom Menschen verursachte Quellen für Feinstaub sind:

- Kraftfahrzeuge: Emissionen aus Motoren, Abrieb von Reifen und Bremsen sowie aufgewirbelter Straßenstaub.

- Heizungsanlagen: Insbesondere Holzöfen und andere Feuerstätten in Wohnhäusern.

- Industrie und Energieerzeugung: Kraft- und Fernheizwerke, Abfallverbrennungsanlagen.

- Landwirtschaft: Emissionen von Vorläuferstoffen, insbesondere aus der Tierhaltung.

In Ballungszentren ist der Straßenverkehr die dominierende Quelle. Aber auch die Landwirtschaft trägt durch die Freisetzung gasförmiger Substanzen maßgeblich zur sekundären Feinstaubbelastung bei.

Natürliche Quellen umfassen vulkanische Asche, Meeresgischt, Bodenerosion, Waldbrände und biogene Aerosole wie Viren und Sporen.

Tabelle der Grenzwerte für Feinstaub

Tabelle der Grenzwerte für Feinstaub

Die Reduzierung von Emissionen ist weiterhin eine zentrale Aufgabe, um die belastung der umwelt nachhaltig zu verringern. Die Abnahme der Gesamt- und Feinstaubemissionen in Deutschland hat sich zwar im letzten Jahrzehnt verlangsamt, doch weitere Maßnahmen sind unerlässlich, um die Luftqualität zu verbessern.

Gesundheitliche Auswirkungen von Feinstaub

Die gesundheitlichen Folgen der belastung der umwelt durch Feinstaub sind vielfältig und können je nach Partikelgröße und Eindringtiefe variieren. PM10-Partikel können bis in die tieferen Bronchien vordringen, während die kleineren PM2,5-Partikel die Lungenbläschen erreichen und sogar in den Blutkreislauf gelangen können. Ultrafeine Partikel unter 0,1 µm Durchmesser können das Lungengewebe durchdringen.

Die gesundheitlichen Auswirkungen reichen von Reizungen der Schleimhäute über Entzündungen in den Atemwegen bis hin zu Schäden an den Lungenalveloen. Langfristige Exposition kann zu verstärkter Plaquebildung in den Blutgefäßen, erhöhter Thromboseneigung und Störungen des vegetativen Nervensystems führen, was sich beispielsweise in Veränderungen der Herzfrequenzvariabilität äußert.

Chronische Feinstaubbelastung wird mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenkrebs und einer Verschlimmerung bestehender Atemwegserkrankungen wie COPD in Verbindung gebracht. Die belastung der umwelt durch Feinstaub ist somit nicht nur ein ökologisches, sondern vor allem auch ein gravierendes gesundheitliches Problem.

Fazit und Ausblick

Die fortlaufende Messung und Analyse von Feinstaubkonzentrationen in Deutschland zeigt eine positive Entwicklung hin zu einer geringeren belastung der umwelt. Die jahrelangen Bemühungen zur Emissionsreduktion und die Umsetzung strenger Grenzwerte haben zu einer deutlichen Verbesserung der Luftqualität geführt. Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen. Insbesondere die Rolle von sekundärem Feinstaub und die Auswirkungen extremer Wetterereignisse erfordern weiterhin aufmerksame Beobachtung und gezielte Maßnahmen.

Für Reisende und Einwohner Deutschlands ist es ratsam, sich über die aktuelle Luftqualität zu informieren, beispielsweise über die UBA-App “Luftqualität”. Die fortwährende Forschung und die Entwicklung innovativer Technologien zur Emissionsminderung sind entscheidend, um die Umweltbelastung weiter zu reduzieren und die Gesundheit von Mensch und Natur langfristig zu schützen. Die Auseinandersetzung mit der belastung der umwelt durch Feinstaub ist ein wichtiger Schritt zu einem nachhaltigeren und gesünderen Deutschland.