Die Berliner Didaktik, maßgeblich entwickelt von dem Pädagogen Paul Heimann in den 1950er Jahren und später systematisiert von seinem Schüler Wolfgang Schulz, stellt einen Eckpfeiler der deutschen Didaktik dar. Dieses lerntheoretisch ausgerichtete Konzept, das 1962 von Heimann und 1965 in seiner Modellform von Schulz (in Zusammenarbeit mit Gunter Otto und Heimann) publiziert wurde, bietet eine umfassende Grundlage für die Analyse und Planung von Lehr-Lern-Situationen. Ihr primäres Ziel war es, Lehrende zu befähigen, theoriebasiert Entscheidungen zu treffen und den Unterricht wissenschaftlich zu fundieren, um das „Theoretisieren zu lehren“.

Heimanns Ansatz entstand aus einer kritischen Auseinandersetzung mit den damals vorherrschenden didaktischen Theorien. Während er reformpädagogische Modelle wie die Waldorf- oder Montessori-Schulen aufgrund ihrer starren Steuerung durch spezifische Grundsätze und Materialien als „geschlossene Systeme“ klassifizierte, bezeichnete er bildungstheoretische und lerntheoretische Ansätze aufgrund ihres Allgemeinheitsanspruchs als „offene Systeme“. Besonders kritisch sah Heimann das „bildungsphilosophische Stratosphärendenkens“ der Bildungstheoretiker sowie deren „ideologisch“ geprägten Bildungsbegriff, den er für die didaktische Praxis als wenig fruchtbar erachtete.

Die lerntheoretische Didaktik legt großen Wert auf die wissenschaftliche Kontrollierbarkeit. Heimann verwies hierbei auf Erkenntnisse der amerikanischen Lernforschung und die empirische Unterrichtsanalyse nach Winnefeld. Das didaktische Modell sollte Studierende sowohl bei der Analyse beobachteten Unterrichts als auch bei eigenen Unterrichtsversuchen anleiten. Dies geschah durch die Förderung von Reflexion in zwei Hauptstufen: der Struktur-Analyse und der Faktoren-Analyse.

Zwei Säulen der Analyse: Struktur- und Faktoren-Analyse

Die Berliner Didaktik gliedert die Unterrichtsanalyse in zwei eng miteinander verbundene Schritte, die Lehrenden eine systematische Herangehensweise ermöglichen.

Die Struktur-Analyse: Das Gerüst des Unterrichts

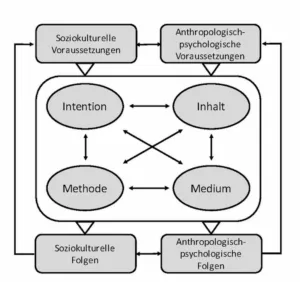

Die Struktur-Analyse dient der ordnenden Beschreibung des Unterrichts. Sie fokussiert sich auf den formalen Aufbau und die grundlegenden Bedingungen des Lehr-Lern-Prozesses. Sie bildet die unverzichtbare Basis für die darauf aufbauende Faktoren-Analyse und umfasst sechs zentrale Strukturelemente:

- Vier Entscheidungsfelder:

- Ziele/Absichten: Was soll erreicht werden?

- Inhalte/Themen: Was wird gelehrt?

- Methoden/Wege: Wie wird gelehrt?

- Medien/Mittel: Mit welchen Hilfsmitteln wird gelehrt?

- Zwei Bedingungsfelder:

- Anthropologisch-psychologischer Art: Hierzu zählen individuelle Voraussetzungen wie Lernfähigkeiten, Lernkapazitäten und die Motivation der Schülerinnen und Schüler.

- Situativ-sozial-kultureller Art: Dies umfasst externe Rahmenbedingungen wie die Klassenzusammensetzung, das Schulprofil, der Schultyp und das gesellschaftliche Umfeld.

Jedes dieser Strukturelemente steht in einer komplexen Wechselwirkung zu den anderen und ist zudem von den soziokulturellen und anthropologisch-psychologischen Voraussetzungen abhängig, die dem Unterricht vorausgehen und gleichzeitig aus ihm resultieren. Dies erzeugt einen kontinuierlichen Kreislauf der Beeinflussung. Im Berliner Modell sind die beiden Bedingungsfelder häufig als „persönliche und soziokulturelle Voraussetzungen aller Beteiligten“ sowie „persönliche und soziokulturelle Folgen aller Beteiligten“ visualisiert. Die vier Entscheidungsfelder sind durch die „durchgehende Interdependenz“ miteinander verknüpft, welche im Modell oft durch Pfeile dargestellt wird. Dies bedeutet, dass beispielsweise Methoden und Medien untrennbar verbunden sind und Unterrichtsinhalte nicht beliebig mit jeder Methode gleichermaßen wirksam vermittelt werden können. Chemische oder physikalische Zusammenhänge bedürfen im naturwissenschaftlichen Unterricht etwa oft experimenteller Herangehensweisen.

Die Faktoren-Analyse: Situative Aspekte im Fokus

Nach der ordnenden Beschreibung durch die Struktur-Analyse widmet sich die Faktoren-Analyse den tatsächlich vorliegenden unterrichtlichen Gegebenheiten, also den konkreten situativen Aspekten. Diese beziehen auch die beteiligten Personen – Lehrpersonen und Lernende – mit ihren entwicklungs- und lernbezogenen Hintergründen umfassend ein. Zu diesen situativen Faktoren zählen:

- Die Individuallage des Schülers: Persönliche Umstände und das häusliche Milieu.

- Die Klassensituation: Das Klassenklima und die Dynamik der Lerngruppe.

- Die Schulsituation: Das spezifische Umfeld und die Ressourcen der Schule.

- Die Zeitsituation: Gesellschaftliche und kulturelle Faktoren, die den Unterricht beeinflussen.

All diese situativen Aspekte müssen bei den Planungsentscheidungen für den Unterricht (Intentionen, Inhalte, Methoden, Medien) berücksichtigt werden, um eine realitätsnahe und effektive Gestaltung zu gewährleisten.

Retrospektive Unterrichtsanalyse und Bedingungsprüfung

Die Berliner Didaktik ermöglicht es auch, im Rahmen der retrospektiven Unterrichtsanalyse Gründe für bestimmte didaktische Entscheidungen oder den tatsächlichen Verlauf des durchgeführten Unterrichts herauszuarbeiten. Die Betrachtung kann hierbei strukturiert unter den Perspektiven der „Normenkritik“, der „Faktenbeurteilung“ und des „Formverständnisses“ erfolgen. Dieser umfassende Prüfprozess wird als „Bedingungsprüfung“ bezeichnet und ist essenziell für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Lehrpraxis.

Heimann war der Ansicht, dass Lehrpersonen einem ideologischen Druck ausgesetzt sind, der von gesellschaftlich einflussreichen Gruppen (wie Kirche, Staat, Institutionen) bis in den Unterricht hineinwirkt. Daher hielt er eine „kritische (Selbst-)Reflexion“ der Lehrkräfte für absolut unabdingbar. Er vertrat zudem die Position, dass die empirische Unterrichtswissenschaft sich streng an dem Postulat der Wertfreiheit orientieren sollte, um objektive Erkenntnisse zu gewährleisten.

Grundprinzipien der Unterrichtsplanung: Interdependenz, Variabilität und Kontrollierbarkeit

Ein letzter wichtiger Grundbaustein des Berliner Modells sind die drei Prinzipien der Planung, die eine kohärente und adaptive Unterrichtsgestaltung fördern:

- Interdependenz: Dieses Prinzip, bereits weiter oben im Text erwähnt, bezeichnet die widerspruchsfreie Wechselwirkung und Kombination der Strukturelemente. Es stellt sicher, dass alle Aspekte des Unterrichts in einem sinnvollen Bezug zueinanderstehen.

- Variabilität: Die Variabilität trägt den anthropologischen Einflüssen Rechnung und bezieht sich auf unvorhergesehene Situationen, die im Unterricht auftreten können und auf die Lehrende adaptiv reagieren müssen. Darüber hinaus umfasst dieses Prinzip auch die „Binnendifferenzierung“, also fähigkeits- oder interessenangepasste geplante Unterrichtsvarianten für Teilgruppen einer Klasse.

- Kontrollierbarkeit: Dieses Prinzip verweist darauf, den geplanten Unterricht systematisch mit dessen Durchführung abzugleichen. Ziel ist es, das Ausmaß des Erreichten oder bestehende Diskrepanzen zwischen Planung und Durchführung festzustellen. Dadurch überprüft die Lehrperson nicht nur den Erfolg des Unterrichts, sondern auch die Wirkung des eigenen Handelns und kann daraus wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Planungen gewinnen.

Visuelles Schema der Berliner Didaktik zur Unterrichtsplanung und -analyse

Visuelles Schema der Berliner Didaktik zur Unterrichtsplanung und -analyse

Die Berliner Didaktik bietet somit ein robustes und flexibles Rahmenwerk, das Lehrenden hilft, ihren Unterricht fundiert zu planen, kritisch zu analysieren und kontinuierlich zu verbessern. Ihre Prinzipien bleiben auch in der modernen Pädagogik relevant für die Reflexion und Gestaltung effektiver Lehr-Lern-Prozesse.

Entdecken Sie weitere grundlegende pädagogische Modelle und vertiefen Sie Ihr Verständnis für die deutsche Bildungslandschaft.