Die deutsche Pädagogik wurde maßgeblich von Wolfgang Klafki geprägt, dessen bildungstheoretische Didaktik bis heute als fundamental für das Verständnis von Lehr- und Lernprozessen gilt. Im Zentrum seiner Überlegungen steht die Idee der Kategorialen Bildung, ein Konzept, das eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Welt und der eigenen Persönlichkeit ermöglicht. Diese Bildungsperspektive zielt darauf ab, Lernende nicht nur mit Wissen zu füllen, sondern sie auch in ihrer Fähigkeit zu stärken, die Welt eigenständig zu deuten und zu gestalten. Wer sich mit den Grundpfeilern moderner Bildungskonzepte in Deutschland befasst, kommt an Klafkis Ansatz nicht vorbei. Besonders die Verknüpfung von Inhalten und individueller Entwicklung macht seine Theorie so wertvoll für die Praxis. Erforschen Sie gemeinsam mit uns, wie Klafkis Ideen eine umfassende und kritische Bildung fördern und warum die kategoriale bildung klafki bis heute so relevant ist.

Was ist Kategoriale Bildung nach Klafki?

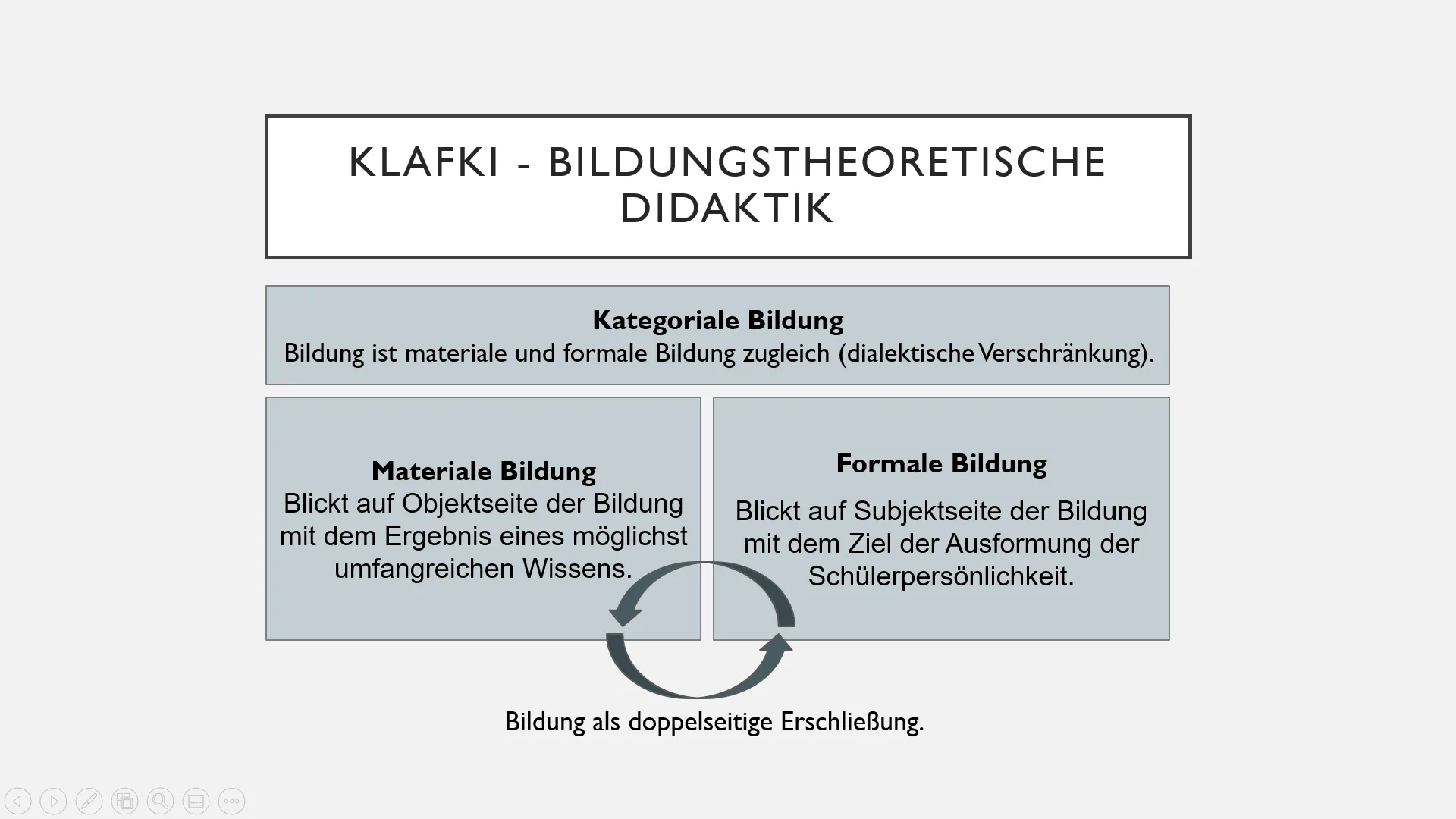

Klafkis Theorie der Kategorialen Bildung ist eine Synthese aus zwei ursprünglich getrennten Bildungskonzepten: der materialen und der formalen Bildung. Er argumentierte, dass wahre Bildung nur durch eine dialektische Verschränkung dieser beiden Seiten entstehen kann.

Die materiale Bildung konzentriert sich auf die Objektseite des Lernens. Ihr Ziel ist die Konfrontation mit und Aneignung von spezifischen Bildungsinhalten. Hier geht es darum, ein möglichst großes und umfassendes Wissen über die Welt zu erwerben. Traditionell wurde dieser Ansatz oft mit dem Auswendiglernen von Fakten und dem Erwerb von Kenntnissen gleichgesetzt, die als objektiv bedeutsam erachtet wurden. Klafki erkannte zwar die Notwendigkeit einer soliden Wissensbasis an, sah aber die Gefahr, dass die reine Anhäufung von Wissen ohne Bezug zum Subjekt leerlaufen könnte.

Im Gegensatz dazu legt die formale Bildung den Fokus auf die Subjektseite. Sie zielt darauf ab, die Entfaltung der Persönlichkeit, die Entwicklung individueller Potenziale und Kompetenzen zu unterstützen. Das Hauptziel ist hierbei, die bestmöglichen Fähigkeiten im Umgang mit der Wirklichkeit zu entwickeln, wie etwa kritisches Denken, Problemlösungsfähigkeiten oder Kreativität. Dieser Ansatz betont die Aktivität des Lernenden und die Entwicklung innerer Kräfte.

Klafki kritisierte, dass sowohl eine rein materiale als auch eine rein formale Bildung unzureichend sei. Die Kategoriale Bildung überwindet diese Trennung, indem sie Bildungsinhalt und Schüler*in als gleichrangig ansieht und deren gegenseitige Bedingtheit hervorhebt. Es ist ein Prozess, bei dem sich der Mensch die Welt und die Welt sich dem Menschen erschließt.

Die doppelseitige Erschließung: Herzstück von Klafkis Theorie

Das Kernstück von Klafkis Konzept ist die dialektische Verschränkung der objektbezogenen (materialen) und der subjektbezogenen (formalen) Seite. Dies bedeutet, dass die Aneignung von Inhalten und die Entwicklung der Persönlichkeit keine getrennten Prozesse sind, sondern untrennbar miteinander verbunden. Wenn Schüler*innen sich Inhalte aneignen, reifen und entwickeln sich gleichzeitig ihre seelischen, geistigen und körperlichen Kräfte (Klafki, 2007, S. 297).

Die durch diesen Prozess erworbenen kategorialen Einsichten führen zu einer doppelseitigen Erschließung. Diese beschreibt den Vorgang, bei dem die Schüler*innen nicht nur Bildungsinhalte aufnehmen und verstehen, sondern durch diese Inhalte auch selbst für die Wirklichkeit erschlossen werden. Sie lernen nicht nur Fakten über die Welt, sondern entwickeln auch Kategorien, mit denen sie die Welt interpretieren, kritisch hinterfragen und sich in ihr orientieren können. Es ist eine wechselseitige Bewegung: Die Inhalte erschließen die Welt für den Lernenden, und der Lernende erschließt die Inhalte für sich, indem er ihnen Bedeutung und Relevanz verleiht.

Das Ergebnis dieser doppelseitigen Erschließung sind zwei zentrale Säulen der Bildung:

- Individuelle Bildung: Diese umfasst die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, das heißt, das eigene Leben autonom und reflektiert zu gestalten. Hinzu kommen die Mitbestimmung, die Befähigung zur aktiven und verantwortungsvollen Teilnahme am gesellschaftlichen und politischen Leben, und die Solidarität, die Fähigkeit, die Bedürfnisse anderer zu erkennen und sich für eine gerechte Gesellschaft einzusetzen.

- Allgemeinbildung: Sie befähigt dazu, zentrale Probleme der Epoche wahrzunehmen und an deren Lösung mitzuwirken. Klafki verstand Allgemeinbildung nicht als die Summe allen Wissens, sondern als die Fähigkeit, übergeordnete gesellschaftliche Herausforderungen zu erkennen und sich konstruktiv in ihre Bearbeitung einzubringen. Dies schließt globale Fragen wie Umweltkrise, soziale Ungleichheit oder interkulturelle Verständigung ein.

Bildung ereignet sich nach Klafki somit immer in der Begegnung des Menschen mit der (kulturellen) Wirklichkeit (Heinen, 2003, S. 62). Diese Begegnung ist kein passiver Vorgang, sondern ein aktiver Prozess der Deutung und des Erschließens, der sowohl die Welt als auch das Selbst transformiert.

Schematische Darstellung der Kategorialen Bildung nach Klafki mit Fokus auf materiale und formale Bildung

Schematische Darstellung der Kategorialen Bildung nach Klafki mit Fokus auf materiale und formale Bildung

Klafkis Bildungstheoretische Didaktik und die Auswahl von Bildungsinhalten

Aus dem Verständnis der Kategorialen Bildung leitet Klafki seine bildungstheoretische Didaktik ab. Didaktik, die Lehre vom Lehren und Lernen, wird hier in einem weiten Sinne (als Lehre vom Lernen) und einem engeren Sinne (als Lehre vom Inhalt) betrachtet. Für Klafki sind diese beiden Aspekte untrennbar.

Inhalte werden erst dann zu echten Bildungsinhalten, wenn sie eine doppelseitige Erschließung ermöglichen. Das bedeutet, dass ein Lehrstoff nicht nur objektiv korrekt sein muss, sondern auch das Potenzial besitzen muss, die Schüler*innen in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern und ihnen zu helfen, die Welt zu verstehen. Hier kommt die didaktische Analyse ins Spiel, ein zentrales Instrument in Klafkis Didaktik.

Didaktische Analyse und der Bildungsgehalt

Ein Lehrplan sollte nicht einfach als eine Sammlung von Themen verstanden werden, die abgearbeitet werden müssen. Stattdessen ist jeder vorgegebene Bildungsinhalt hinsichtlich seines Bedeutungsaspekts zu analysieren. Klafki unterscheidet hier präzise zwischen Bildungsgehalt und Bildungsinhalt:

- Bildungsgehalt: Dies ist der subjektive Sinn, die Bedeutung und die Relevanz, die ein Inhalt für den Lernenden hat. Er umfasst die Einsichten und Kategorien, die durch die Auseinandersetzung mit dem Inhalt gewonnen werden und die zur Erschließung der Welt und des Selbst beitragen.

- Bildungsinhalt: Dies ist die ‚objektive‘ Bedeutung eines Themas, die Summe der Fakten, Konzepte und Theorien, die vermittelt werden sollen.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, durch die didaktische Analyse den Bildungsgehalt von Bildungsinhalten zu identifizieren. Sie müssen sich fragen, welche Bedeutung ein bestimmtes Thema für die Gegenwart und Zukunft der Schüler*innen hat, welche epochaltypischen Schlüsselprobleme es berührt und welche Potenziale zur Selbst-, Mit- und Solidaritätsbestimmung es birgt. Nur so können Lerninhalte ausgewählt und vermittelt werden, die über bloße Faktenkenntnis hinausgehen und zu einer umfassenden Bildung im Sinne Klafkis führen. Dies stellt sicher, dass der Unterricht nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt und auf gesellschaftliche Herausforderungen vorbereitet.

Relevanz und Chancen in der Praxis: Ein Blick auf Menschen mit Komplexer Behinderung

Die Konzepte der Kategorialen Bildung und der bildungstheoretischen Didaktik sind nicht nur für die allgemeine Pädagogik von Bedeutung, sondern bieten auch Chancen für die Implementation in Bildungskonzeptionen für Menschen mit Komplexer Behinderung. Hier kann Klafkis Ansatz eine besonders wertvolle Perspektive eröffnen, da er den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit und seinen individuellen Möglichkeiten in den Mittelpunkt stellt.

Für Menschen mit komplexer Behinderung ist die doppelseitige Erschließung von Welt und Selbst oft eine besondere Herausforderung. Gerade hier ist es entscheidend, dass Bildungsinhalte so aufbereitet werden, dass sie einerseits die Begegnung mit der Wirklichkeit ermöglichen (materiale Seite) und andererseits die individuellen Potenziale zur Entfaltung bringen (formale Seite). Dies erfordert eine sorgfältige didaktische Reduktion und die Anpassung von Lernumgebungen, ohne jedoch die inhaltliche Tiefe und den Anspruch an Bildung zu reduzieren.

Klafkis Betonung von Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität ist für die Inklusionspädagogik von immenser Bedeutung. Auch Menschen mit komplexer Behinderung sollen befähigt werden, ihr Leben so autonom wie möglich zu gestalten, an gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben und Solidarität zu erfahren und zu zeigen. Dies bedeutet, dass der Bildungsgehalt von Lerninhalten nicht nur in ihrer kognitiven Erfassbarkeit liegt, sondern auch in ihrer Fähigkeit, Handlungsoptionen zu erweitern, Kommunikationsformen zu entwickeln und soziale Interaktionen zu ermöglichen. Die Didaktik muss hier kreative Wege finden, um die “Begegnung mit der Wirklichkeit” so zu gestalten, dass sie für jede*n Lernende*n sinnvoll und erschließbar wird. Dies unterstreicht die Flexibilität und den humanistischen Kern von Klafkis Bildungstheorie.

Fazit

Wolfgang Klafkis Konzept der Kategorialen Bildung ist ein Eckpfeiler der deutschen Pädagogik, das über die reine Wissensvermittlung hinausgeht. Es betont die untrennbare Verbindung von materialer und formaler Bildung und zielt auf eine doppelseitige Erschließung ab, bei der sich die Welt dem Menschen und der Mensch der Welt erschließt. Das Ergebnis ist eine umfassende individuelle Bildung, die zu Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität befähigt, sowie eine Allgemeinbildung, die zur kritischen Auseinandersetzung mit epochaltypischen Schlüsselproblemen anregt. Seine bildungstheoretische Didaktik, insbesondere die Forderung nach einer gründlichen didaktischen Analyse zur Identifizierung des Bildungsgehalts, bietet bis heute einen wichtigen Rahmen für die Gestaltung von Lehrplänen und Unterricht. Insbesondere in der Arbeit mit Menschen mit komplexer Behinderung zeigt Klafkis ganzheitlicher Ansatz sein volles Potenzial, indem er Wege aufzeigt, wie Bildung zur Entfaltung jedes Einzelnen beitragen kann. Die Auseinandersetzung mit “Bildung Nach Klafki” bleibt somit unverzichtbar für alle, die eine tiefgründige und wirksame Pädagogik anstreben. Erfahren Sie mehr über die Grundlagen deutscher Bildungstheorien auf Shock Naue!

Literatur

- Heinen, N. (2003). Überlegungen zur Didaktik mit Menschen mit schwerer Behinderung. In W. Lamers & T. Klauß (Hrsg.). …alle Kinder alles lehren! – Aber wie? Theoriegeleitete Praxis bei schwer- und mehrfachbehinderten Menschen. Düsseldorf: selbstbestimmtes leben, 55-78.

- Jank, W. & Meyer, H. (2019). Didaktische Modelle. Berlin: Cornelsen.

- Klafki, W. (1963): Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim/Basel: Beltz Verlag, S. 126-153.

- Klafki, W. (1969): Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung. In: Klafki, W. u.a.: Didaktische Analyse, Hannover, S. 5-34.

- Klafki, W. (2007): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik : zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. Weinheim: Beltz.