Die Auswirkungen einer Corona-Infektion auf das Gehirn sind nach wie vor ein wichtiges Forschungsfeld. Kopfschmerzen, Gedächtnisprobleme und chronische Erschöpfung (Fatigue) sind nur einige der bekannten neurologischen Symptome, die viele Menschen während und nach einer COVID-19-Erkrankung erleben. Lange Zeit wurde die Hypothese verfolgt, dass eine direkte Infektion des Gehirns durch das SARS-CoV-2-Virus die Ursache für diese Beschwerden sein könnte. Neue Forschungsergebnisse der Charité – Universitätsmedizin Berlin deuten jedoch auf eine andere Erklärung hin: Die neurologischen Symptome sind demnach eher eine Folge der starken Entzündungsreaktion des Körpers und nicht einer direkten Besiedlung des Gehirns durch das Virus. Diese Erkenntnisse, veröffentlicht im renommierten Fachmagazin Nature Neuroscience, werfen ein neues Licht auf das komplexe Zusammenspiel zwischen Infektion und neurologischer Beeinträchtigung.

Die Suche nach der Ursache: Direkte Infektion vs. Systemische Entzündung

Schon zu Beginn der Pandemie stellten Wissenschaftler die Frage, ob das SARS-CoV-2-Virus direkt in das Gehirn eindringt und sich dort vermehrt. Wenn dem so wäre, könnten Virenpartikel im Gehirngewebe nachgewiesen werden. Bisherige Versuche, intakte Viren oder deren Erbgut in infizierten Gehirnzellen zu finden, waren jedoch nicht eindeutig. Dr. Helena Radbruch, Leiterin der Arbeitsgruppe Chronische Neuroinflammation am Institut für Neuropathologie der Charité, betont, dass indirekte Nachweise nicht ausreichen, um eine direkte Infektion zu belegen.

Eine alternative und zunehmend unterstützte Theorie besagt, dass die neurologischen Symptome als eine Art indirekte Reaktion des Körpers auf die massive Immunabwehr gegen das Virus entstehen. Der Körper mobilisiert eine starke Entzündungsreaktion, um das Virus zu bekämpfen, und diese Entzündungsprozesse könnten weitreichende Auswirkungen auf das Nervensystem haben. Die aktuelle Studie der Charité liefert nun umfassende molekularbiologische und anatomische Belege aus Autopsie-Untersuchungen, die diese zweite Hypothese stützen.

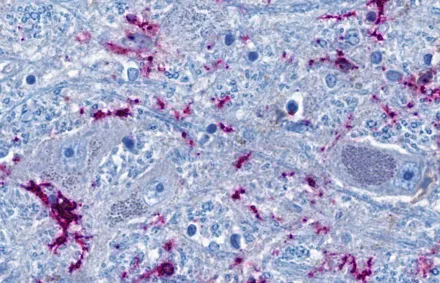

Angefärbter Gewebeschnitt, mit runden und fadenförmigen graublauen Strukturen, durchsetzt mit lilafarbenen Bereichen.

Angefärbter Gewebeschnitt, mit runden und fadenförmigen graublauen Strukturen, durchsetzt mit lilafarbenen Bereichen.

Keine direkten Anzeichen einer Corona-Infektion im Gehirn

Für ihre Untersuchung analysierte das Forschungsteam Gewebeproben aus verschiedenen Hirnarealen von 21 Personen, die infolge einer schweren COVID-19-Erkrankung verstorben waren. Zum Vergleich wurden Gewebeproben von 9 Patient:innen herangezogen, die aus anderen Gründen auf der Intensivstation gestorben waren. Die Wissenschaftler suchten nach sichtbaren Veränderungen im Gehirngewebe und nach Spuren des SARS-CoV-2-Virus. Darüber hinaus untersuchten sie detailliert Gene und Proteine, um die zellulären Prozesse nachzuvollziehen.

Wie bereits von anderen Forschungsgruppen berichtet, konnten die Wissenschaftler der Charité in einigen Fällen das Erbgut des Coronavirus im Gehirn nachweisen. Entgegen der Erwartung fanden sie jedoch keine Hinweise auf infizierte Nervenzellen. “Wir gehen davon aus, dass Immunzellen das Virus im Körper aufgenommen haben und dann ins Gehirn gelangt sind”, erklärt Dr. Radbruch. “Diese Zellen tragen das Virus mit sich, aber sie infizieren keine Gehirnzellen. Das bedeutet, dass das Coronavirus zwar andere Körperzellen befallen kann, das Gehirn selbst aber verschont bleibt.”

Die Reaktion des Gehirns auf die systemische Entzündung

Trotz der Abwesenheit direkter Virusinfektionen zeigten die Untersuchungen bei COVID-19-Patient:innen auffällige molekulare Veränderungen in bestimmten Gehirnzellen. Insbesondere war der sogenannte Interferon-Signalweg, der typischerweise bei viralen Infektionen aktiviert wird, hochreguliert. Professor Christian Conrad, Leiter der Arbeitsgruppe Intelligent Imaging am Berlin Institute of Health in der Charité (BIH), erläutert: “Einige Nervenzellen scheinen also auf die Entzündung im übrigen Körper zu reagieren.” Diese molekulare Antwort könnte eine plausible Erklärung für die neurologischen Symptome von COVID-19-Betroffenen liefern.

Die Forscher vermuten, dass Botenstoffe, die von diesen aktivierten Zellen im Hirnstamm ausgeschüttet werden, zu Symptomen wie Fatigue führen können. Der Hirnstamm beherbergt Zellgruppen, die für Antrieb, Motivation und die Regulation der Stimmungslage zuständig sind. Die betroffenen Nervenzellen fanden sich vermehrt in den Kernen des Vagusnervs. Dieser Nerv spielt eine zentrale Rolle bei der Weiterleitung von Informationen zwischen Gehirn und inneren Organen wie Lunge, Darm und Herz.

“Vereinfacht ausgedrückt interpretieren wir unsere Daten so, dass der Vagusnerv die Entzündungsreaktion in verschiedenen Organen des Körpers wahrnimmt und darauf im Hirnstamm reagiert – ganz ohne eine direkte Infektion des Hirngewebes”, fasst Dr. Radbruch zusammen. “Auf diese Weise kann die Entzündung quasi aus dem Körper ins Gehirn übertragen werden und dessen Funktion beeinträchtigen.”

Eine zeitlich begrenzte Reaktion mit Potenzial für Long COVID

Die Analyse von Patient:innen, die während der akuten Phase der Erkrankung oder erst mindestens zwei Wochen danach verstorben waren, deutete darauf hin, dass diese molekularen Veränderungen in den Nervenzellen eine vorübergehende Reaktion auf die Entzündung darstellen. Während der akuten Infektion waren die Veränderungen am stärksten ausgeprägt und normalisierten sich anschließend in den meisten Fällen wieder.

Professor Conrad fügt hinzu: “Wir halten es für möglich, dass eine Chronifizierung dieser Entzündung bei manchen Menschen für die oft beobachteten neurologischen Symptome bei Long COVID verantwortlich sein könnte.” Um diese Vermutung weiter zu untersuchen, plant das Forschungsteam, die molekularen Signaturen im Hirnwasser von Long-COVID-Patient:innen genauer zu analysieren. Diese Forschung könnte zukünftig neue Therapieansätze für neurologische Langzeitfolgen von COVID-19 eröffnen.

Zur Studie:

Die Forschung basiert auf der expliziten Zustimmung der Patient:innen oder ihrer Angehörigen. Die Arbeit entstand im Rahmen des Nationalen Obduktionsnetzwerks (NATON), einer Forschungsinfrastruktur des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Netzwerks Universitätsmedizin (NUM). Das NUM vereint die 36 Universitätsklinika in Deutschland unter Koordination der Charité.

*Radke J et al. Proteomic and transcriptomic profiling of brainstem, cerebellum, and olfactory tissues in early- and late-phase COVID-19. Nat Neurosci 2024 Feb 16. doi: 10.1038/s41593-024-01573-y

Literaturhinweise

- Radke J et al. Proteomic and transcriptomic profiling of brainstem, cerebellum, and olfactory tissues in early- and late-phase COVID-19. Nat Neurosci 2024 Feb 16. doi: 10.1038/s41593-024-01573-y

- Arbeitsgruppe “Chronische Neuroinflammation” (Radbruch)

- Arbeitsgruppe „Intelligent Imaging“ (Conrad)