Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) spielt eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, insbesondere durch das “Brechen von Infektionsketten”. Diese Aufgabe erfordert digitale Unterstützung für die Gesundheitsämter. Entgegen der allgemeinen Annahme waren geeignete Softwarelösungen bereits seit Sommer 2020 verfügbar, jedoch oft in Form von nicht-standardisierten, lokalen Lösungen. Entscheidend für den Erfolg ist die Definition einer klaren Arbeitsteilung und passender Prozesse, sowie ein enges Controlling des Kontaktmanagements. Nur so kann zusätzliches Personal in den Ämtern schnell und effektiv eingesetzt werden.

Dieser Artikel beleuchtet anhand des Beispiels des Gesundheitsamtes Nürnberg, wie Prozessorganisation, IT und Controlling optimal aufeinander abgestimmt werden können. Diese Erkenntnisse sind auch für die anstehende Vernetzung der föderal organisierten Gesundheitsämter in Deutschland über eine zentrale Lösung (SORMAS) relevant. Es zeigt sich, dass die politische Vorgabe zentraler Lösungen allein noch nicht zu ihrer effektiven Nutzung führt. Die enge Verzahnung von Software und Organisation muss berücksichtigt werden, um ein Scheitern zu vermeiden.

Von Wellen und Containment

Dieser Erfahrungsbericht fasst die Aktivitäten und IT-Systeme zusammen, die seit 2020 vom öffentlichen Gesundheitsdienst zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Virusverbreitung eingesetzt wurden. Das Gesundheitsamt Nürnberg dient dabei als konkretes Fallbeispiel.

Phasen der Pandemie aus deutscher Sicht

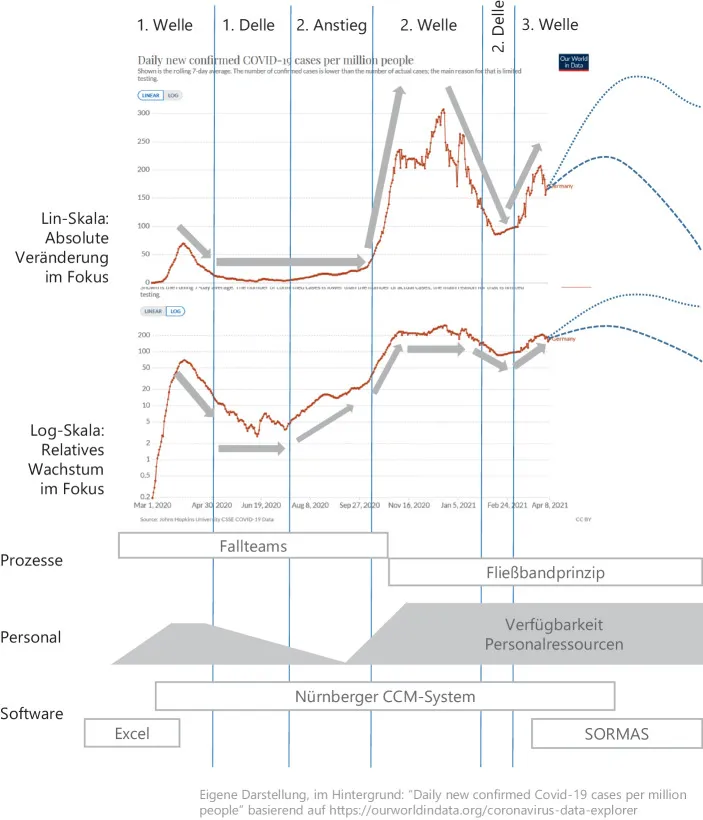

Der Verlauf der Pandemie in Deutschland wird maßgeblich durch die Neuerkrankungen pro Zeiteinheit (7-Tages-Inzidenz) und die daraus resultierende Belastung der Krankenhäuser sowie die Zahl der Todesfälle bestimmt. Abbildung 1 zeigt den Verlauf der neu gemeldeten Covid-19-Fälle in Deutschland seit März 2020.

Abb. 1.

Entwicklung der Indexzahlen in Deutschland und Organisationsbereiche des Gesundheitsamtes der Stadt Nürnberg. Alt-Text: Entwicklung der Covid-19 Fallzahlen und die Reaktion des Gesundheitsamtes Nürnberg im Zeitablauf.

Containment-Basisprozess

Das Containment-Prinzip basiert auf einem einheitlichen Prozess, der den rund 400 lokalen Gesundheitsämtern in Deutschland vorgegeben ist: Sie sollen das Infektionsgeschehen vor Ort beherrschen und dabei ihr Wissen über lokale Gegebenheiten nutzen.

Der Prozessablauf nach Meldung eines positiven PCR-Tests (RKI 2020, 2021c):

- a) Die Indexperson (positiv getestete Person) wird in Quarantäne gesetzt.

- b) Die Indexperson wird zu ihren Kontakten in den letzten Tagen (bis ca. zwei Tage vor Symptombeginn) befragt.

- c) Die Kontaktpersonen werden je nach Kontaktintensität in enge Kontakte (KP-I) oder weitere Kontakte (KP-II) klassifiziert.

- d) Indexpersonen und KP-I-Kontakte werden vom Gesundheitsamt für ca. 14 Tage in Quarantäne gesetzt und täglich kontaktiert, ggf. auf SARS-CoV-2 getestet und erst nach Ausschluss einer Corona-Infektion aus der Quarantäne entlassen.

Ziel ist die Unterbrechung der Infektionsketten.

Management des Containments am Fallbeispiel Nürnberg

Abbildung 1 setzt die Phasen der Pandemie in Relation zu den Aktivitätsbereichen des Nürnberger Gesundheitsamtes: Containmentprozess, Personal im Corona-Einsatz und Softwareunterstützung. Der Erfahrungsbericht orientiert sich an den Phasen der Pandemie, die den Lebenszyklus des Containment-Konzepts maßgeblich beeinflussen.

Das “versteckte Wachstum” in der Phase des “2. Anstiegs” ist besonders relevant: Es wurde im Gesundheitsamt Nürnberg wahrgenommen, während die Personalausstattung schrumpfte, was zu einer Überlastung führte.

Erste Welle – Spontane Digitalisierung im Gesundheitsamt

Die erste Corona-Welle im Frühjahr 2020 führte zu einer dezentralen, spontanen “Digitalisierungsflut” im öffentlichen Bereich. Das Containment von Corona-Infizierten und die Betreuung von Kontaktpersonen erforderten IT-Systeme zur Unterstützung der Dokumentation und Organisation (Hamburg 2020), (Köln 2020), (Gernhardt 2020).

Anfangs nutzten die Gesundheitsämter “Excel und (Metaplan-)Papier”, da die Aufgaben im Prinzip bekannt waren. Allerdings waren Prozesse, Strukturen und IT-Systeme nicht auf eine Pandemie ausgelegt. Die bereitgestellten Tabellenkalkulationsvorlagen zur Erfassung und Betreuung von Kontakten waren nicht skalierbar.

Dem exponentiellen Wachstum des Virus ab März 2020 hielt diese “leicht-digitale Unterstützung” nicht stand. Viele Städte erkannten, dass nur skalierbare, digitale Lösungen die rasant wachsende Menge an Personen bewältigen können. In kurzer Zeit wurden neue Kontaktmanagement-Systeme implementiert und erfolgreich von den Gesundheitsämtern in Betrieb genommen. Beispiele sind Hamburg, Köln, München, Nürnberg. Auch existierende Softwaresysteme für das Infektionsmanagement wurden genutzt, wie Äskulab oder Octoware. Das RKI bot ebenfalls eine Software (SurvNet@RK), die jedoch wenig Prozessunterstützung bot. Es gab keine zentralen Vorschläge von Bund oder Ländern, die über Excel-Listen hinausgingen. Das Helmholtz-Institut stellte frühzeitig die ÖGD-Version von SORMAS vor (HZI 2020), jedoch wurde erst im November 2020 eine bundeseinheitliche Strategie für eine Containment-Software (SORMAS) festgelegt (Bundesregierung 2020). Viele Gesundheitsämter nutzten bereits eigene Lösungen und ein Wechsel ohne zentrale Vorgabe schien nicht wünschenswert.

Die wesentlichen Aufgaben der Gesundheitsämter zur Beherrschung des Corona-Virus müssen von einem digitalen Containment-System unterstützt werden. Am Beispiel des Gesundheitsamtes Nürnberg werden im Folgenden zentrale Funktionen und Bestandteile eines solchen Kontaktmanagement-Systems skizziert.

Nürnberger Corona Contact Management System (CCM)

Seit Februar 2020 wurden alle Daten zu Indexpersonen mit SARS-CoV-2 an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit übermittelt, das die Daten bayernweit aggregiert und an das RKI meldet. Grundlage war eine Excel-Tabelle des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Die Dokumentation mit Excel stieß Mitte März an ihre Grenzen, da die Anzahl der Mitarbeiter stieg und eine parallele Bearbeitung kaum möglich war.

Daher entschloss sich das Gesundheitsamt Mitte März zur Einrichtung einer zentralisierten und skalierbaren Datenbank für die Fallbearbeitung. Innerhalb weniger Tage wurde ein integriertes Informationssystem aufgebaut, das zentrale Prozesse des Containments abbildet und das Gesundheitsamt bei der Bewältigung der Pandemieaufgaben unterstützt (vgl. Abb. 2).

Abb. 2.

Architektur des Nürnberger Corona-Contact-Management-(CCM)-Systems. Alt-Text: Schematische Darstellung der Systemarchitektur des Nürnberger CCM.

Neue Indexfälle werden seit Januar 2021 automatisch durch DEMIS übermittelt. Das CCM zur Verwaltung und Bearbeitung aller Nürnberger Covid-19-Fälle und -Kontaktpersonen gliedert sich in drei Bereiche: Experten, Call-Center und Bürger (Self-Service).

Experten App

Wird ein positiver Fall an das Gesundheitsamt gemeldet, wird diese Person im Informationssystem angelegt. Die weitere Bearbeitung übernahmen in der ersten Welle die zuständigen Ärzte und Experten. Persönliche und medizinische Daten sowie Kontaktpersonen wurden erfragt. Die Fallbearbeiter sprachen die häusliche Absonderung für den positiven Fall sowie für die Kontaktpersonen mündlich aus und übertrugen die Daten in das Informationssystem.

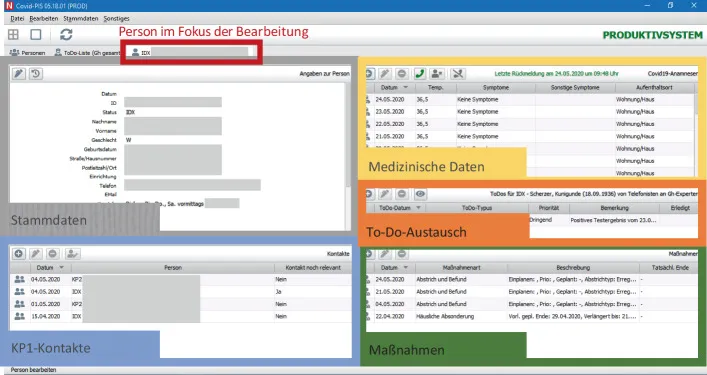

Die Experten App (vgl. Abb. 3) unterstützt zahlreiche Maßnahmenarten, die in der weiteren Fallbearbeitung benötigt werden. Alle positiven Fälle sowie die Kontaktpersonen werden täglich angerufen, um Informationen zum Gesundheitszustand zu erfahren. Weitere Aktionen sind z.B. Quarantäne, Organisation von Tests, Ausnahmegenehmigungen oder das Senden schriftlicher Anordnungen. Alle Maßnahmen werden dokumentiert, so dass alle Beteiligten jederzeit den Status einsehen können.

Abb. 3.

Hauptfenster der Experten-App zur Unterstützung der wesentlichen Corona-Prozesse des Gesundheitsamtes: Kontaktverfolgung, tägliche medizinische Überwachung, Maßnahmeneinleitung (Quarantäne, Tests, etc.), ToDos. Alt-Text: Screenshot der Experten-App des Nürnberger Gesundheitsamtes.

Call-Center App

Zur Bewältigung der täglichen Anrufe wurde ein vereinfachtes Web-Informationssystem programmiert. Damit konnten im April kurzfristig Personen für die Überwachung angelernt und eingesetzt werden. Etwa 100 externe Unterstützer arbeiteten im April für das Gesundheitsamt Nürnberg. Die Aufgabenteilung sah vor, dass der erste Kontakt zum positiven Fall und seinen Kontaktpersonen immer von den zuständigen Ärzten und Experten getätigt wurde. Der regelmäßige Kontakt bis zum Ende der Quarantäne wurde dann von Unterstützern übernommen. Das Web-Informationssystem bietet einen Überblick über die wichtigsten Daten einer Person. Über dieses Tool können neue Maßnahmen, wie beispielsweise ein Test oder ein Rückruf durch Ärzte, weitergegeben werden.

Self-Service Apps

Betroffene Personen von SARS-CoV-2 können auch selbstständig den Kontakt zum Gesundheitsamt halten. Sie bekommen eine Identifikationsnummer und können täglich über ein E-Formular Daten zu ihrem Gesundheitszustand digital senden. Diesen Service nutzen rund 20 % der aktiv zu überwachenden Personen. Meldet sich eine Person nicht täglich oder entwickelt eine Kontaktperson relevante Symptome, so erhalten die Fallbearbeiter einen Hinweis und nehmen telefonisch Kontakt zur Person auf.

Über ein weiteres Formular können Index-Personen zu Beginn ihrer Erkrankung die Kontaktpersonen systematisch aufführen. Dadurch beschleunigt sich der Prozess, bis auch die Kontaktpersonen erreicht und in Quarantäne gesetzt werden.

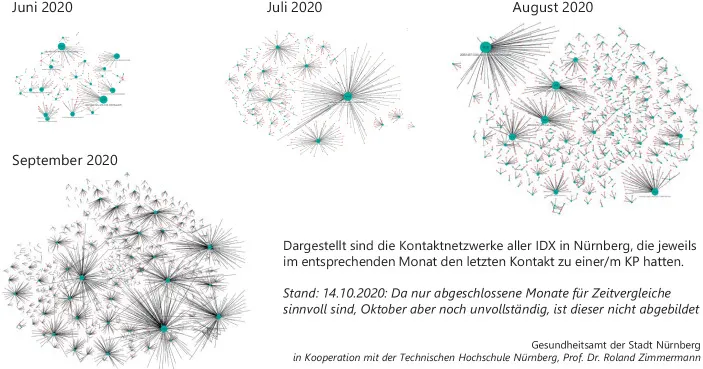

Controlling für das Containmentmanagement

Auf Basis der CCM-Datenbank konnte das Management der Pandemie-Aktivitäten bereits seit April detailliert kontrolliert und gesteuert werden (vgl. Abb. 4). So wurden alleine bis Ende Oktober mehr als 120.000 Telefonate geführt, in denen der tägliche Gesundheitszustand von Indexpersonen und ihren Kontaktpersonen in Nürnberg erhoben wurde. Dabei mussten über 55.000 Maßnahmen wie Tests, Quarantänen und Anordnungen erfasst und mehr als 30.000 ToDos bearbeitet werden. Zugleich lassen sich auf Basis der erfassten Kontaktdaten auch die zugehörigen Kontaktnetzwerke darstellen (vgl. rechts in der Abb. 4).

Abb. 4.

Controlling der Aktivitäten (links, Stand 30.10.2020), Kontaktnetzwerke im Zeitverlauf (rechts). Alt-Text: Visualisierung der Aktivitäten des Gesundheitsamtes Nürnberg und der Entwicklung der Kontaktnetzwerke im Zeitablauf.

Erste Delle – Corona-App, Konsolidierung und Personalrückbau

Zwei Welten: Corona-App und Containment

Seit Mitte Juni 2020 ist die Corona-Warn-App verfügbar: Dezentral und anonym verspricht sie, Kontaktketten zu berücksichtigen, die andernfalls unentdeckt blieben (Spiegel Netzwelt 2020 und Kluth 2020).

Die Corona-App erreicht insbesondere die Kontakte, die von den Gesundheitsämtern nicht erreicht werden können, und ergänzt damit das Kontaktmanagement. Sobald jemand ein erhöhtes Risiko über die App gemeldet bekommt, soll die Person sich möglichst sofort in ihren Kontakten beschränken und sich beim Gesundheitsamt melden.

Die App wurde im Laufe des Jahres 2020 erweitert und übermittelt nun auch Ergebnisse von Labortests auf Wunsch an die Nutzer. Inzwischen wurde die App fast 27 Mio. mal installiert, was jedoch nicht ausreicht für ein flächendeckendes Netzwerk in Deutschland (Uni Mannheim 2020). Dennoch werden täglich Infektionen über die App gemeldet (RKI 2021b).

Auftreten zentraler Ansätze für Kontaktmanagement-Systeme

Anhand der frühen individuellen Systeme wurden bereits im Juni 2020 zentrale Anforderungen an Containment-Systeme abgeleitet (Günther et al. 2020). Aus öffentlich zugänglichen Unterlagen (Hamburg 2020; Köln 2020; Gernhardt 2020) wurden folgende zentrale Fachfunktionen abgeleitet:

Neben der grundlegenden Kontaktdokumentation, die alle Angaben zu erkrankten Personen und ihren Kontaktpersonen umfasst, steht das Individuum mit seiner Quarantäne, täglichen Anamnesen und möglichen Testungen im Mittelpunkt. Ebenso müssen Institutionen wie z. B. Besonderheiten in Alten- und Pflegeheimen, aber auch Gemeinschaftsunterkünften oder Organisationen der kritischen Infrastruktur abgebildet werden. Weitere Anforderungen kamen dann im Verlauf des Jahres 2020 hinzu, so z. B. der Umgang mit Reiserückkehrern und zuletzt die Integration von Mutationsvarianten des Virus oder die Dokumentation von Impfungen.

Viele dieser fachlichen Anforderungen sowie die begleitenden IT-Anforderungen nach Standardisierung, Cloud-basiertem Hosting, Open-Source-Ansatz und Vernetzung der Gesundheitsämter werden mit der Softwarelösung SORMAS des Helmholtz-Institutes erfüllt (HZI 2020). Leider wurde diese Lösung erst im November 2020 als verbindlich für Deutschland von den Regierenden des Bundes und der Länder bestimmt (Bundesregierung 2020).

In den Sommermonaten wurde lokal mit den etablierten Lösungen weitergearbeitet, die Prozesse wurden optimiert und Personal konnte wieder in seine eigentlichen Aufgabenbereiche zurückbeordert werden. Es erfolgten keine freiwilligen Migrationen auf ein zentrales System, zumal gar keine Festlegung für eine zentrale Variante existierte. Das Land Bayern kündigte zwar eine eigene landesspezifische Lösung (BaySIM) Ende April an (STMD 2020), auf die 35 Gesundheitsämter migriert sind (Bayerischer Landtag 2020, jedoch bietet eine bundeseinheitliche Lösung naturgemäß die größten langfristigen Netzwerk- und Synergieeffekte. Von daher ist der Entschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von Mitte November 2020 konsequent – nur leider sehr spät. Der Sommer 2020 blieb ein ungenutztes Zeitfenster.

Im Frühjahr 2021 ist die Pandemielage deutlich schlechter als noch im Sommer 2020 (vgl. Abb. 1) und es haben sich sehr viel stärkere Lock-In-Effekte für bestehende Lösungen ergeben, so dass eine vollständige Migration von lokalen Containment-Lösungen nur noch mit sehr viel mehr Aufwand möglich ist.

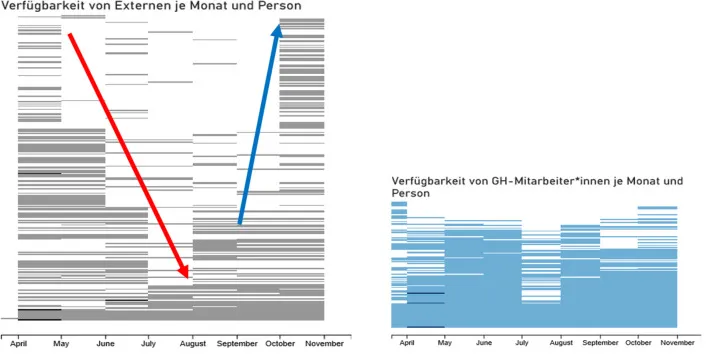

Personalrückbau im Corona-Containment

Ab Ende April 2020 gingen die Neuinfektionszahlen stark zurück, so dass die Personalkapazitäten für das Containment nicht mehr in vollem Umfang benötigt wurden. Abgeordnetes Personal wurde zu seinen Heimatstellen zurückgeholt.

Abb. 5 verdeutlicht diesen Personalabbau am Fallbeispiel Nürnberg. Er erfolgte bei “externem” Personal. Es gab nur wenig Reduktion von internem Personal.

Abb. 5.

Personalentwicklung April bis Oktober 2020, Fallbeispiel Nürnberg. Alt-Text: Darstellung des Personalabbaus und -aufbaus im Gesundheitsamt Nürnberg im Zeitraum von April bis Oktober 2020.

Der Personalabbau setzte sich bis Juli fort und erst im August wurde wieder teilweise mehr Personal eingesetzt. Seit Oktober sind deutlich mehr Personen verfügbar, deren tatsächliche Einsetzbarkeit jedoch zeitverzögert ist, da zunächst ein Anlernen stattfinden muss.

Zweiter Anstieg – Krise der Fallteam-Struktur

Hintergründe der Krise des bisherigen Containment-Prozesses

Bereits Ende September 2020 wurden im Gesundheitsamt Nürnberg Beobachtungen gemacht, die zeigen, dass die schleichende Steigerung der Indexfälle auf niedrigem Niveau in Gesundheitsämtern schon zu merklichen Problemen führen konnte:

- Die Kontaktintensität ist seit Juni in Nürnberg deutlich gestiegen (vgl. Abb. 6). Parallel dazu stieg die Anzahl der Indexpersonen bereits wieder sichtbar.

- Eine Analyse der Regelungsdichte zeigt, dass seit März bis Ende Oktober 2020 ca. 700 Schreiben die Arbeit der Fallteams erheblich komplexer gemacht haben.

- Zeitgleich blieb die Verfügbarkeit externer Unterstützer im August und September auf relativ niedrigem Niveau (vgl. nochmals Abb. 5).

- Das verfügbare Unterstützungspersonal wechselte und angelernte Personen gingen dadurch verloren.

- Ab etwa der KW 43, 2020 stiegen die Fallzahlen derart schnell, dass die Fälle nicht mehr wie bisher zu bearbeiten waren.

Abb. 6.

Kontaktnetzwerke in Nürnberg Juni bis September 2020. Alt-Text: Entwicklung der Kontaktnetzwerke im Raum Nürnberg im Zeitraum von Juni bis September 2020.

Organisationsform „Fallteams“ von März bis Oktober 2020

In der Zeit von März bis Oktober 2020 wurden Indexpersonen und ihre Kontaktpersonen jeweils von Beginn bis zur Entlassung der Kontaktpersonen aus der Quarantäne vollständig von einem für sie dauerhaft zuständigen Fallteam unter der Leitung von Ärzten betreut.

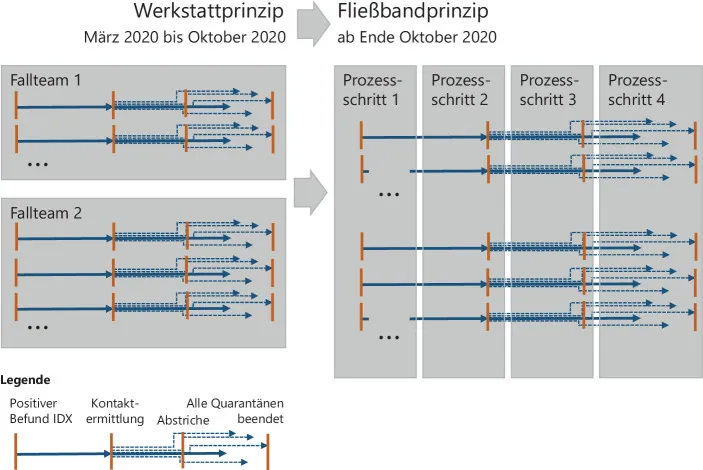

Abb. 7 zeigt links schematisch die Organisation des Containment-Prozesses nach Fallteams.

Abb. 7.

Organisationsformen des Containments im Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg. Alt-Text: Vergleich der Organisationsformen Fallteam und Fließband im Gesundheitsamt Nürnberg.

Im Rahmen der Fallteam-Organisationsform wurden zwei Umorganisationen vorgenommen:

- Im Mai/Juni und dann wieder seit Mitte August hat eine zentrale Gruppe von Unterstützern über alle Fallteams hinweg im Sinne eines “innerstädtischen Call-Centers” die täglichen Anrufe durchgeführt.

- Zudem wird seit Mai ein Online-Symptomtagebuch angeboten, das von Internet-affinen Personen genutzt wird und damit das Call-Center entlastet.

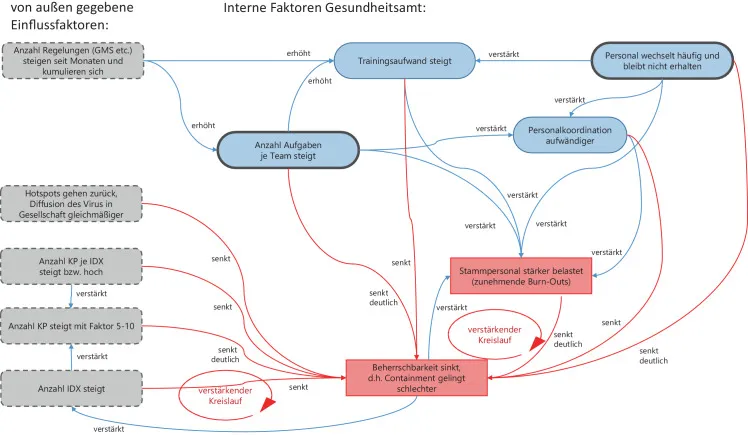

Verstärkende Kausalzusammenhänge lassen Fallteam-Struktur kollabieren

Allerdings führten die geänderten Rahmenbedingungen dazu, dass diese Organisationsform bei ansteigenden Indexzahlen, schwankender Personalversorgung und gleichzeitig deutlich ansteigender Regelungsdichte eine zunehmend schlechtere Beherrschbarkeit des Containments erzielte. Die Gründe sind in dem Kausaldiagramm (vgl. Abb. 8) detailliert:

Externe Einflussfaktoren (links gestrichelt und grau dargestellt), wie die Anzahl der ministeriellen Schreiben (GMS) aber auch die Komplexität der Fälle etc. lassen sich nicht vom Gesundheitsamt beeinflussen, haben aber einen negativen Effekt auf die Beherrschbarkeit des Containments.

Wechselndes Personal verstärkt die Notwendigkeit für Training sowie Personalkoordination und senkt damit die Beherrschbarkeit.

Zentral ist die “Anzahl Aufgaben je Team”: Sobald diese steigt, werden zahlreiche weitere Faktoren negativ beeinflusst:

- Trainingsaufwand steigt

- Personalkoordination wird komplexer

- Stammpersonal wird stärker belastet

Im Ergebnis wird über die kausalen Beziehungen zwischen den Faktoren ein starker negativer Einfluss auf die Beherrschbarkeit des Containments ausgeübt, solange innerhalb eines Fallteams der gesamte Prozess von “Positivem Index-Befund” bis “Quarantäne-Ende aller Kontaktpersonen” als Kompetenzen vorhanden sein müssen.

Die steigende “Anzahl Aufgaben je Team” führt in der Kombination mit häufig wechselndem externen Personal zu einem mehrfach-verstärkenden Effekt und einer Überlastung des Stammpersonals des Gesundheitsamtes.

Abb. 8.

Einflussfaktoren auf die Beherrschbarkeit des Containments in der Organisationsform “Fallteams”. Alt-Text: Kausaldiagramm zur Veranschaulichung der Einflussfaktoren auf die Beherrschbarkeit des Containments.

Fazit

Die Beherrschbarkeit des Containments kann nur verbessert werden, wenn die Anzahl der Aufgaben je Team drastisch reduziert wird und das Personal seltener wechselt.

Zweite Welle – Fließbandprinzip für massive Skalierbarkeit des Containments

Von der Werkstattfertigung zum Fließband

Aus dem Kausaldiagramm ist zu schließen, dass eine Verbesserung der Beherrschbarkeit und eine Entlastung des Stammpersonals möglich sind, wenn die Aufgabenspanne je Team reduziert wird.

- Die bisherige Organisationsform der Fallteams ist mit einer “Werkstattfertigung” zu vergleichen.

- Soll hingegen eine sehr große Anzahl möglichst gleichartiger Wünsche (“Produkte”) erfüllt werden, so wird Fließbandfertigung genutzt, die durch extreme Arbeitsteiligkeit geprägt ist.

Voraussetzung für ein “Fließband-Prinzip” ist ein tiefes Prozessverständnis derjenigen, die den Gesamtprozess strukturieren. Dieses Prozesswissen war zu Beginn der Pandemie vermutlich nirgendwo in Deutschland verfügbar. Ein “Fließband-Prinzip” war in der ersten Welle mangels Erfahrungswissen kaum realistisch umsetzbar. Zudem bestand aufgrund der geringen Fallzahlen kein Handlungsdruck.

Die Notwendigkeit zum “Fließband-Prinzip” zu wechseln, wurde erst mit dem drastischen Anstieg der Indexfälle seit Oktober 2020 greifbar. Bei vielen Indexfällen ist die “werkstattbasierte” Fallbearbeitung auch mit mehr Personal kaum noch zu bewältigen, denn das Anlernen neuen Personals dauert zu lange.

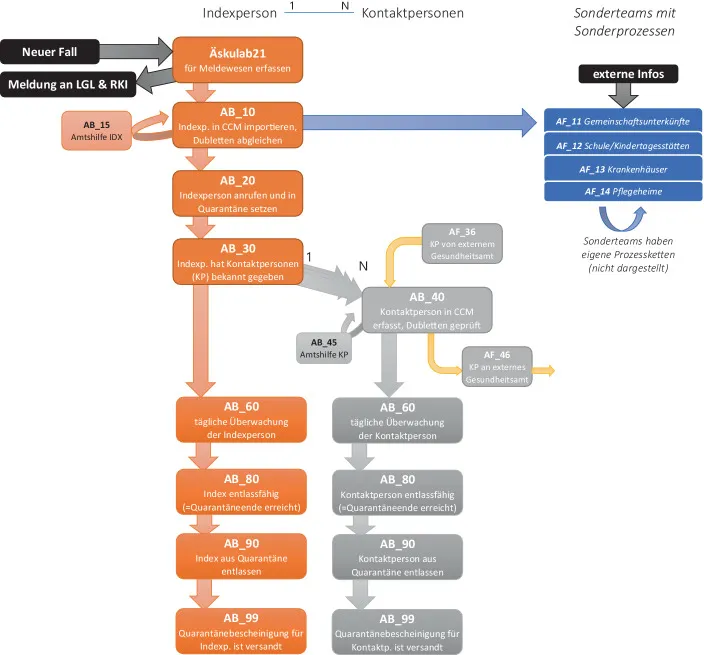

Containment-Prozess 2.0

Abb. 9 verdeutlicht den geänderten Containmentprozess auf Basis sehr kleiner, klar definierter Prozess-Teilschritte.

Abb. 9.

Prozess-Detailschema mit Meilensteinen und Teamstrukturen (Stand Dezember 2020). Alt-Text: Detaillierte Darstellung des Containment-Prozesses mit allen Meilensteinen und zugehörigen Teamstrukturen.

Für jeden Teilabschnitt ist ein eigenes Team verantwortlich, es gibt klar definierte Schnittstellen durch Meilensteine. Der Prozess wurde Ende Oktober inklusive dazugehöriger Team-Aufgabenbeschreibungen definiert. Die Bearbeitung der Index- und Kontaktpersonen hat sich seitdem deutlich beschleunigt.

Ein großer Vorteil für die Umsetzung des neuen Prozesses war die Flexibilität des CCM-Systems. Die bisherigen Zuständigkeiten wurden um die abstrakten Meilensteine ergänzt, so dass die Zuständigkeit nun nicht mehr Fallteam-spezifisch, sondern je nach abgeschlossenem Meilenstein vergeben wird. Die Meldung der Fallzahlen an das LGL erfolgt weiterhin über die Software Aeskulab21.

Innerhalb des CCM-Systems können alle Beteiligten jederzeit ihren “Arbeitsvorrat” als Listen abfragen. Das Training für neue Mitarbeiter erfolgt nur für einzelne Arbeitsschritte, so dass die Aufgabenvielfalt deutlich reduziert wurde. Jeder Prozessschritt ist detailliert dokumentiert und über ein zentrales Online-Portal (WIKI-System) für alle jederzeit verfügbar. Damit hat sich die Skalierbarkeit des Containments für Nürnberg deutlich verbessert.

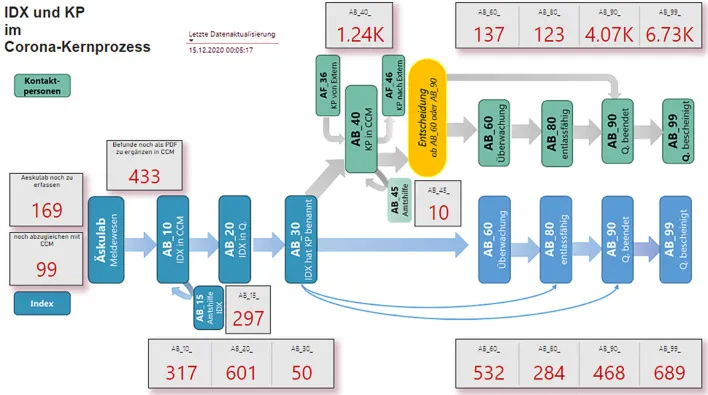

Prozessanalysen für besseres Containment

Die explizite Prozessdokumentation bietet vollständige Transparenz über den gesamten Containment-Prozess. Da für jede Index- und Kontaktperson in der Datenbank die Meilensteinveränderungen mitprotokolliert werden, ist der Arbeitsvorrat sowie die Leistung je Prozessschritt zu jedem Zeitpunkt für alle Prozessbeteiligten klar ersichtlich. Zur Visualisierung wurde ein Prozess-Dashboard definiert (vgl. Abb. 10), das den Arbeitsvorrat jedes einzelnen Prozessschrittes aufzeigt.

Abb. 10.

Prozessdashboard für den Corona-Kernprozess (aktuelle Arbeitsvorräte). Alt-Text: Screenshot des Prozessdashboards zur Visualisierung der aktuellen Arbeitsvorräte im Corona-Kernprozess.

Zusätzlich zu den Arbeitsvorräten lassen sich auch Analysen der Weiterleitung einzelner Index- und Kontaktpersonen im Sinne eines Process-Mining realisieren. Die automatisch identifizierbaren Prozessabläufe dienen als Input, um Prozessdefinitionen und Arbeitsanweisungen kontinuierlich zu verbessern.

Messbarer Nutzen des Fließbandprinzips

Auf der Basis der Meilensteinprotokolle erfolgen Durchlaufzeitanalysen, wie in Abb. 11 dargestellt. War die Median-Durchlaufzeit zu Beginn noch hoch, so ging sie seit Januar deutlich zurück. Inhaltlich bedeutet dies, dass mindestens 50 % der Indexpersonen seit Januar in unter einem Tag in Quarantäne gesetzt werden und ihre Kontaktpersonen in dieser Zeit ebenfalls bereits im CCM-System erfasst sind. Der Quarantäneanruf für Kontaktpersonen erfolgt dann in der Regel ebenfalls innerhalb weniger Stunden.

Abb. 11.

Durchlaufzeitanalyse der Stadt Nürnberg. Alt-Text: Graphische Darstellung der Durchlaufzeiten im Containment-Prozess der Stadt Nürnberg.

Die Stabilität des Prozesses wird durch die Standardabweichung der Durchlaufzeit bewertet. Diese ist seit Mitte Dezember deutlich gesunken. Das ist bemerkenswert, da Nürnberg im Januar zunächst noch über einem Inzidenzwert von 200 lag und dennoch das Containment bereits stabilisiert wurde.

Diese Aussagen können für rund die Hälfte aller Indexpersonen in Nürnberg getroffen werden, der andere Teil wird über Sonderteams betreut und fließt in diese Analyse nicht ein. Nachdem die Prozessumstellung auf Fließbandprinzip in die Zeit des exponentiellen Anstiegs im November und Dezember 2020 fiel, ist zudem anzumerken, dass sich bereits zu diesem Zeitpunkt die Durchlaufzeiten als relativ robust erwiesen haben (jedoch auf hohem Niveau), obwohl der Prozess noch nicht eingeschwungen war.

Zweite Delle und dritte Welle – Bundesweite Vernetzung der Gesundheitsämter

Ungünstiger Zeitpunkt für Systemmigrationen

Mitte April 2021 bewegt sich die Inzidenz in Deutschland bereits wieder deutlich über 100. Zugleich hat sich insbesondere eine Mutation des SARS-CoV-2-Virus mit deutlich höherer Ansteckungswirkung und auch höherer Letalität in Deutschland durchgesetzt. Wie aus Abb. 1 ersichtlich, befindet sich Deutschland in einer dritten Welle.

Vor diesem Hintergrund ist die geplante Umstellung von gut eingeschwungenen Containment-Prozessen auf neue (IT-)Systeme in der aktuellen Phase als gewagt anzusehen. Allerdings wird von der Politik seit November 2020 genau dies mit dem möglichst raschen Umstieg auf die Software SORMAS gefordert (Bundesregierung 2020). Auch wenn dieses Ziel formal begrüßenswert ist, so verkennen derartige Beschlüsse die Realität komplexer IT-Prozesse und der zugrundeliegenden Softwarelösungen.

So können die Nürnberger Erfahrungen aus der Prozessumstellung seit Oktober 2020 bereits als Indikator dienen, dass eine tiefgreifende Umstellung der Software sowie der zugrundeliegenden Prozesse nicht innerhalb weniger Wochen geräuschlos möglich ist, sondern zu deutlichen Verwerfungen in der Effektivität des Containments führen werden. Dieses Risiko im Angesicht einer dritten Welle einzugehen und bereits gewonnene Fähigkeiten nicht adäquat einsetzen zu können, scheint aufgrund der zu erwartenden gesellschaftlichen Folgen nicht verantwortbar und sicherlich auch nicht von der Politik intendiert.

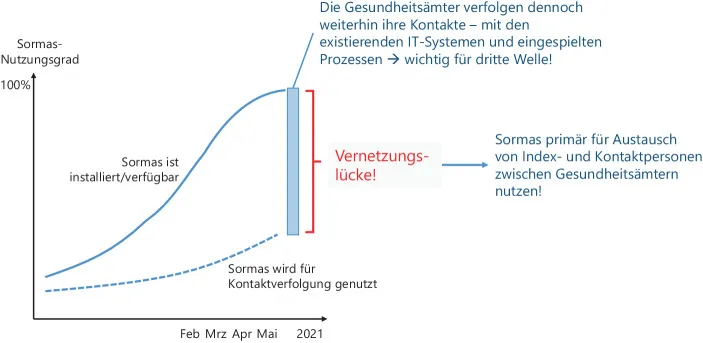

Vernetzungslücke mit SORMAS schließen

Da zumindest die reine Installationsrate für SORMAS in den ersten Wochen des Jahres 2021 deutlich gestiegen ist und in Bayern Ende Februar sogar 100 % erreicht hat (STMGP 2021), die tatsächliche Nutzung der Software für die Kontaktverfolgung jedoch aktuell noch deutlich unterhalb dieser Rate liegt (Mitte März in Bayern laut einer Umfrage bei ca. 30 % (BR24 2021), ergibt sich eine Lücke, die insbesondere die Vernetzung der Gesundheitsämter untereinander betrifft (vgl. Abb. 12). Um dennoch Nutzen aus der hohen bundesweiten Installationsrate zu ziehen und zugleich kurze Zeitfenster zu nutzen, könnte SORMAS zunächst von Gesundheitsämtern, die nicht wechselfähig sind, nur für den Austausch von Amt zu Amt genutzt werden.

Abb. 12.

Sormas Installationsrate und produktive Nutzung im Vergleich. Alt-Text: Vergleich der SORMAS Installationsrate und der tatsächlichen Nutzung in deutschen Gesundheitsämtern.

Nutzen durch Vernetzung bei Verzicht auf kurzfristige Migrationen zu SORMAS

Daraus ergeben sich für alle relevanten Anspruchsgruppen (vgl. Abb. 13) kurzfristige Vorteile bei verringerten Aufwänden im Vergleich zu erzwungenen Voll-Migrationen während der dritten Welle. Zugleich wird SORMAS als System deutschlandweit tatsächlich nicht nur installiert, sondern für eine Basisfunktionalität auch kurzfristig genutzt.

Abb. 13.

Argumentenbilanz zum Fokus auf Vernetzung der Gesundheitsämter mit SORMAS. Alt-Text: Gegenüberstellung der Argumente für und gegen den Fokus auf Vernetzung der Gesundheitsämter mit SORMAS.

Software-Lebenszyklus im Zeitraffer

Der vorliegende Artikel kondensiert die Erfahrungen aus einem Jahr Pandemiemanagement im

Abb. 3

Abb. 3 Abb. 5

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 6 Abb. 7

Abb. 7 Abb. 8

Abb. 8 Abb. 9

Abb. 9 Abb. 10

Abb. 10 Abb. 12

Abb. 12