Das Schweizer Bildungssystem gilt als hochqualitativ, aber auch als anspruchsvoll. Für viele Deutsche, die einen Umzug in die Schweiz in Erwägung ziehen, stellt der Wechsel in diese Bildungslandschaft eine große Hürde dar. Die Gründe, warum deutsche Familien das Schweizer Schulsystem meiden, sind vielfältig und reichen von grundlegenden strukturellen Unterschieden über den hohen Selektionsgrad bis hin zu sprachlichen Anforderungen und finanziellen Aspekten. Dieser Artikel beleuchtet detailliert die Besonderheiten des Schweizer Bildungswesens, seine pädagogischen Ansätze und die spezifischen Herausforderungen und Chancen, die sich deutschen Zuziehenden bieten – und warum eine fundierte Vorbereitung unerlässlich ist.

Grundlagen und erste Hürden: Was unterscheidet die Schweiz von Deutschland?

Die schulische Grundbildung in der Schweiz beginnt in der Regel im 6. Lebensjahr mit der sechsjährigen Primarschule, die das Fundament für den weiteren Bildungsweg legt. Nach dieser ersten Etappe stehen den Schülerinnen und Schülern im Kanton Zürich, wo rund 80 % den Weg über die dreijährige Sekundarschule in eine Berufslehre einschlagen, zwei Hauptwege offen. Der alternative Weg führt ins Gymnasium, das als Langgymnasium (ab der 7. Klasse) oder Kurzgymnasium (ab der 9. Klasse) besucht werden kann. Beide Varianten führen zur eidgenössisch anerkannten Matura, dem Äquivalent zum deutschen Abitur, die den Zugang zu Schweizer Universitäten, ETHs und Fachhochschulen ermöglicht.

Die hier beginnenden Unterschiede zum deutschen System sind für deutsche Familien oft die ersten Hürden, die das Schweizer Schulsystem unattraktiv erscheinen lassen.

Das Aufnahmeverfahren: Die ZAP als Selektionsfilter

Einer der markantesten Unterschiede und ein Hauptgrund, warum viele Deutsche das Schweizer Schulsystem meiden, ist das teils anspruchsvolle Aufnahmeverfahren. Anders als in Deutschland, wo der Übergang auf weiterführende Schulen oft durch Notenempfehlungen oder zentrale Tests erfolgt, müssen Schülerinnen und Schüler in einigen Schweizer Kantonen eine Zentrale Aufnahmeprüfung (ZAP) ablegen. Diese Prüfungen, wie die ZAP1 für das Langgymnasium oder die ZAP2 für das Kurzgymnasium, sind eine hohe Hürde. Hinzu kommt eine Probezeit von einem Semester in allen weiterführenden Schulen, die etwa 10 % der Schülerinnen und Schüler nicht bestehen. Für deutsche Kinder, die ein solches Selektionsverfahren aus ihrem Heimatland nicht kennen, kann dies eine enorme psychische Belastung und ein erhebliches Risiko darstellen.

Der “freie” Hochschulzugang – Schein oder Realität für Deutsche?

In der Schweiz ermöglicht eine Matura mit einer genügenden Endnote (Durchschnitt von 4,0 auf einer Skala von 1-6) den Zugang zu jedem Studium an jeder Universität oder ETH, mit Ausnahme des Medizinstudiums, für das eine zusätzliche Eignungsprüfung erforderlich ist. Dies erscheint auf den ersten Blick attraktiver als das deutsche Numerus Clausus-System (NC), das nicht allen Abiturientinnen und Abiturienten den Zugang zu ihrem Wunschstudium ermöglicht. Allerdings muss man erst einmal die Matura erfolgreich erlangen, was, wie oben beschrieben, durch die strengen Aufnahmeprüfungen und die Probezeit erschwert wird. Für Deutsche, die bereits die Komplexität des Übertritts bewältigen müssen, kann dies ein Abschreckungsfaktor sein, da der anfängliche Aufwand als zu hoch empfunden wird.

Die Sprachbarriere: Französisch als obligatorisches Fach

Ein weiterer signifikanter Unterschied, der zur Zurückhaltung deutscher Familien beiträgt, ist die Sprachausbildung. In der deutschsprachigen Schweiz ist Französisch als zweite Landessprache ab der 5. Primarklasse obligatorisch. Dies stellt für deutschsprachige Zuziehende eine große Herausforderung dar, da Französisch in Deutschland oft erst später und nicht als Pflichtfach gelehrt wird. Viele deutsche Schülerinnen und Schüler haben daher keine oder nur geringe Vorkenntnisse, was zu einem erheblichen Rückstand führen kann. Am Langgymnasium kommt in den ersten beiden Jahren zudem noch Englisch und Latein hinzu. Dieser intensive Spracherwerb kann für Quereinsteiger extrem belastend sein und das erfolgreiche Bestehen der Schule erschweren.

Die Zürcher Gymnasien bieten fünf Maturitätsprofile an (neusprachlich, altsprachlich, wirtschaft-rechtlich, mathematisch-naturwissenschaftlich und musisch), die ab der 9. Klasse gewählt werden und die Auswahl von Schwerpunktfächern ermöglichen. Im letzten Jahr kommt ein Ergänzungsfach hinzu, wobei die Abwahl von Grundlagenfächern nicht möglich ist. Auch der Übergang von der Sekundarstufe zur Berufsausbildung ist durch die Berufsmaturitätsschule (BMS) in der Schweiz anders gestaltet. Die BMS kombiniert Berufslehre und Berufsmittelschule und ermöglicht nach Abschluss den Zugang zu einer Fachhochschule, was in Deutschland seltener vorkommt. Für deutsche Schülerinnen und Schüler bedeutet dies eine andere Bildungslandschaft, die sie erst verstehen und navigieren lernen müssen.

Anmeldung, Anerkennung und Anpassung: Bürokratische und pädagogische Herausforderungen

Der Wechsel in das Schweizer Schulsystem erfordert frühzeitigen Kontakt mit der gewünschten Schule, wobei das Sekretariat die erste Anlaufstelle ist. Die kantonalen Unterschiede sind dabei unbedingt zu beachten, da die Bildungshoheit bei den Kantonen liegt. Sobald ein Wohnsitz vorhanden ist, gestaltet sich der Wechsel in das schweizerische Schulsystem aufgrund der elfjährigen obligatorischen Schulpflicht (inklusive zwei Kindergartenjahren) grundsätzlich unkompliziert.

Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse: Ein häufiger Stolperstein

Ein wesentlicher Faktor, der dazu führen kann, dass deutsche Familien das Schweizer Schulsystem meiden, ist die Anerkennung der bisherigen Bildung. Gemäß §62 der Verordnung über die Aufnahme in die Maturitätsschulen (VAM) müssen Schülerinnen und Schüler aus ausländischen Bildungssystemen ihre bisherige Bildung nachweisen. Die Schulleitung beurteilt die Gleichwertigkeit dieser Vorbildung individuell. Dies kann bedeuten, dass Schülerinnen und Schüler zunächst als Hospitantinnen und Hospitanten aufgenommen werden oder eine zusätzliche Aufnahmeprüfung ablegen müssen. Dieser Prozess der individuellen Beurteilung schafft Unsicherheit und kann für deutsche Familien, die klare und vorhersehbare Bildungswege gewohnt sind, abschreckend wirken. Die fehlende automatische Anerkennung stellt eine bürokratische Hürde dar, die den Übergang komplizierter macht als erwartet.

Pädagogische Unterschiede: Eine andere Lernkultur

Die schweizerische Pädagogik legt Wert auf eine breitgefächerte und umfassende Ausbildung. Am Gymnasium werden beispielsweise 13 Fächer bis zum Ende der Matura fest im Lehrplan verankert – eine Abwahl dieser Fächer ist nicht möglich. Hinzu kommt die Anfertigung einer Maturarbeit im letzten Gymi-Jahr, eine größere Projektarbeit, die geplant, schriftlich dokumentiert und mündlich präsentiert werden muss. Für deutsche Schülerinnen und Schüler, die möglicherweise an ein flexibleres System mit weniger Pflichtfächern oder anderen Prüfungsformaten gewöhnt sind, kann dies eine anspruchsvolle Umstellung bedeuten.

Die Sekundarschule ist in die Niveaus A und B gegliedert, wobei Niveau A erweiterte Kompetenzen und Niveau B grundlegende Kompetenzen fördert. Die Durchlässigkeit zwischen diesen Stufen ist zwar gegeben, die frühe Zuweisung nach der 6. Klasse kann jedoch als eine Form der frühen Selektion wahrgenommen werden, die im deutschen System weniger ausgeprägt ist.

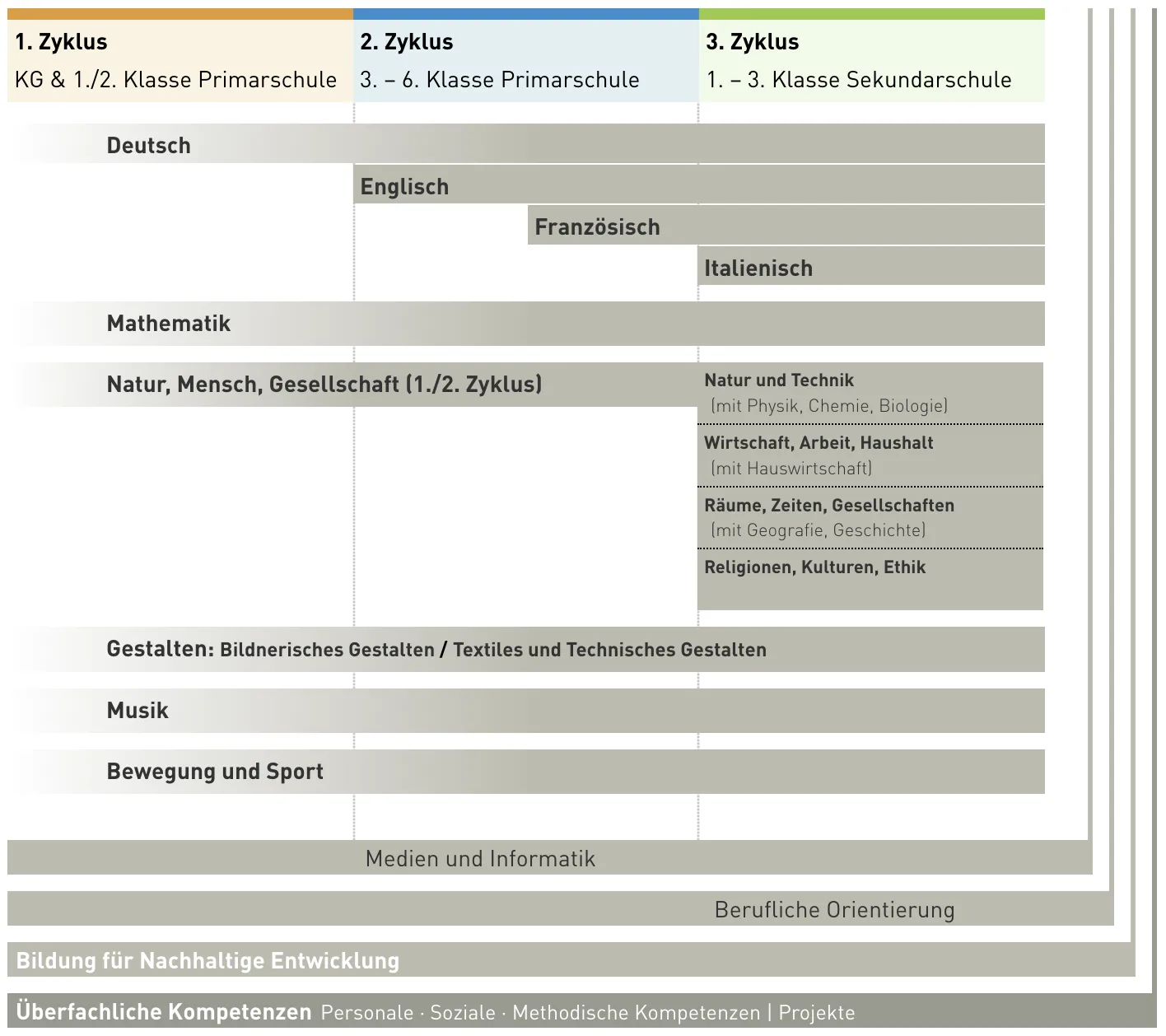

Im Gegensatz zum deutschen Schulsystem, das oft detaillierte Vorgaben für den Unterricht macht, sind die schweizerischen Lehrpläne eher offen formuliert und stark kompetenzorientiert, wie der Lehrplan 21 zeigt. Dieser unterteilt die ersten elf Schuljahre in drei Zyklen, wobei am Ende eines Zyklus die Erfüllung von Grundansprüchen beurteilt wird. Themenbereiche werden verstärkt fächerübergreifend behandelt. Während dies moderne pädagogische Ansätze fördert, kann die Flexibilität und die unterschiedliche Leistungsbeurteilung zwischen den Kantonen für deutsche Eltern und Schülerinnen und Schüler, die ein standardisiertes System gewohnt sind, eine Herausforderung bei der Orientierung darstellen.

Lehrplan 21: Kompetenzorientierung im Schweizer Schulsystem im Vergleich zu deutschen Lehrplänen.

Lehrplan 21: Kompetenzorientierung im Schweizer Schulsystem im Vergleich zu deutschen Lehrplänen.

Selektion, Sprachkenntnisse und Studienkosten: Die großen Hürden im Überblick

Der Wechsel in das Schweizer Schulsystem birgt sowohl Herausforderungen als auch spezifische Chancen, wobei die Herausforderungen für deutsche Familien oft überwiegen und zur Vermeidung führen.

Die scharfe Selektion: Eine Hürde für deutsche Gymnasiasten

Eine der größten Herausforderungen ist die scharfe Selektion, insbesondere im Kanton Zürich. Lediglich knapp 20 % der Schülerinnen und Schüler absolvieren das Gymnasium, während 80 % eine Berufslehre einschlagen. Dies deutet auf einen starken Wettbewerb und hohe Anforderungen hin, vor allem wenn es darum geht, einen Platz an einem Gymnasium zu ergattern. Im Vergleich dazu sind die Gymnasialquoten in Deutschland je nach Bundesland deutlich höher (oft 40-50 % oder mehr). Diese geringere Durchlässigkeit und die höhere Selektion sind ein klarer Grund, warum deutsche Familien das Schweizer Schulsystem als zu riskant oder zu anspruchsvoll empfinden könnten. Der Druck, sich in einem neuen Umfeld beweisen zu müssen, ist immens.

Mehrsprachigkeit: Ein hartes Pflaster für Zugewanderte

Die Mehrsprachigkeit des Schweizer Schulsystems ist eine weitere Hürde. Wie bereits erwähnt, ist Französisch ein Pflichtfach, und für viele deutschsprachige Zuziehende ist der Mangel an Vorkenntnissen eine Hauptschwierigkeit. Es erfordert erheblichen zusätzlichen Aufwand, diese Lücke zu schließen, was sich auf die Gesamtleistungen auswirken kann. Die Notwendigkeit, sich in einer neuen Sprache zurechtzufinden, während gleichzeitig anspruchsvolle Lehrpläne zu bewältigen sind, kann überwältigend sein.

Chancen des Systems (aus deutscher Perspektive)

Trotz dieser Hürden bietet das Schweizer System auch Chancen, die für gut vorbereitete deutsche Familien attraktiv sein können. Dazu gehören die zahlreichen Übertrittsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Stufen und Schulformen. Schülerinnen und Schüler müssen ihren Bildungsweg nicht nach der Primarschulzeit festlegen, sondern haben später verschiedene Optionen, ihn anzupassen. Das breite Fächerangebot, das über Naturwissenschaften und Sprachen hinausgeht und Fächer wie Ethik, Wirtschaft und Recht sowie Musik und Kunst umfasst, legt großen Wert auf Allgemeinbildung und fördert überfachliche Kompetenzen wie kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten. Diese Aspekte können attraktiv sein, wenn die anfänglichen Hürden erfolgreich gemeistert werden.

Hochschulzugang für Deutsche: Weitere Stolpersteine

Für Studierende stehen in der Schweiz zwölf Universitäten zur Auswahl, davon zehn kantonale und zwei eidgenössische (ETH Zürich und ETH Lausanne). Sowohl Deutschland als auch die Schweiz folgen dem Bologna-Prozess mit Bachelor, Master und PhD. Dennoch gibt es Unterschiede in Struktur und Anforderungen, die für deutsche Studierende relevant sind. Für den Zugang ist die Matura mit einer genügenden Abschlussnote (≥ 4,0) erforderlich.

Die Wege zur Matura sind vielfältig (Langgymnasium, Kurzgymnasium, Passarelle), was dem System Flexibilität verleiht. Fachhochschulen sind eine weitere Option, für die eine Berufsmatura nach einer Berufslehre und zusätzlicher Schulung ausreicht.

Kosten für Deutsche Studierende: Ein wesentlicher Faktor

Im Gegensatz zu Deutschland, wo viele Studiengänge an öffentlichen Hochschulen gebührenfrei sind, können die Kosten in der Schweiz zwischen 500 und 2000 Schweizer Franken pro Semester liegen. Diese Studiengebühren stellen für deutsche Studierende und ihre Familien einen erheblichen finanziellen Mehraufwand dar und sind ein nicht zu unterschätzender Grund, warum viele Deutsche das Schweizer Hochschulsystem für ein Studium meiden und stattdessen in Deutschland bleiben.

Es wird generell empfohlen, direkt Kontakt mit der gewählten Universität oder Fachhochschule aufzunehmen, um sicherzustellen, ob zum deutschen Abschluss zusätzliche Eignungsprüfungen notwendig sind. Dies unterstreicht die Komplexität und die Notwendigkeit individueller Klärung, die den Übergang für deutsche Studierende erschwert.

Fazit: Warum das Schweizer Schulsystem für Deutsche eine Herausforderung ist

Die Gründe, warum deutsche Familien das Schweizer Schulsystem meiden, sind vielschichtig und fundiert. Die strengen Aufnahmeverfahren wie die Zentrale Aufnahmeprüfung (ZAP), die obligatorische Französischpflicht, der hohe Selektionsgrad an Gymnasien, die individuelle Anerkennung deutscher Schulabschlüsse sowie die oft höheren Studiengebühren sind allesamt Faktoren, die den Wechsel erschweren und das Schweizer Bildungssystem aus deutscher Perspektive unattraktiver machen können.

Während das Schweizer System unbestreitbar hohe Qualitätsstandards und vielfältige Bildungswege bietet, erfordert es von deutschen Zuziehenden ein hohes Maß an Anpassungsbereitschaft, Eigeninitiative und oft auch finanziellem Einsatz. Für Eltern und Schüler, die einen solchen Schritt in Erwägung ziehen, ist eine detaillierte Auseinandersetzung mit den kantonalen Besonderheiten, den sprachlichen Anforderungen und den pädagogischen Unterschieden unerlässlich. Eine frühzeitige und umfassende Vorbereitung kann helfen, die Hürden zu überwinden und die Chancen dieses qualitativ hochwertigen Bildungssystems zu nutzen.

Sollten Sie weitere Fragen zu einem Schulwechsel haben oder Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Besonderheiten des Schweizer Bildungswesens benötigen, kommen Sie gerne für eine Schulberatung bei uns vorbei. Wir von LearningCulture helfen Ihnen und Ihrem Kind gerne mit unseren Vorbereitungskursen oder Privatnachhilfe (eventuell in Französisch?) dabei, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern und den Übergang in die Schweiz zu erleichtern.