Für Fachärzte gehört es oft zu den weniger beliebten Aufgaben, im Feierabend einen umfassenden Befundbericht für die Deutsche Rentenversicherung (DRV) zu erstellen. Diese Berichte sind jedoch unerlässlich, wenn Patienten Leistungen zur Teilhabe – sei es eine medizinische oder berufliche Rehabilitation – beantragen oder einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellen. Seit Januar 2021 bildet das bundeseinheitliche Formular S0051 der Deutschen Rentenversicherung S0051 die verbindliche Grundlage für diese detaillierten Berichte. Trotz eines Honorars von 35 € und dem zusätzlichen Aufwand für die zweiseitige Abrechnung (Formular S0050) ist die sorgfältige Erstellung dieser Dokumente von entscheidender Bedeutung für die Patientenversorgung und die Effizienz des Rentenversicherungssystems.

I. Historische Herausforderungen bei der Befunddokumentation: Warum das Formular S0051 unerlässlich wurde

Die Praxis der Befundberichterstattung an die DRV war in der Vergangenheit mit zahlreichen Hürden verbunden, die eine effiziente und präzise Beurteilung erschwerten. Diese Schwierigkeiten unterstrichen die dringende Notwendigkeit einer Vereinheitlichung und Verbesserung des Dokumentationsprozesses, der schließlich im Formular S0051 mündete.

A. Fallstricke in der Praxislösung und häufige Fehlerquellen

Nicht selten wurde die Erstellung von Befundberichten an medizinische Fachangestellte delegiert. Dies führte oftmals dazu, dass Diagnosen ungefiltert und lediglich summarisch aus der Praxis-EDV übertragen wurden, was zu unvollständigen Formularen und Rückfragen der DRV führte. Solche ineffizienten Praktiken erforderten eine erneute Befassung mit dem Fall, obwohl eine sorgfältigere Erstbearbeitung dies hätte vermeiden können. Es ist entscheidend, die Diagnose, die den Rehabilitationsbedarf begründet, an erster Stelle zu nennen und weitere Diagnosen nach ihrer Bedeutung zu staffeln. Formulierungen wie “Z.n.” (Zustand nach) oder die Nennung von Verdachtsdiagnosen sind hierbei unangebracht und sollten vermieden werden.

B. Die Grenzen der ICF-basierten Dokumentation und das Problem der ICD-Codes

Ein zentrales Problem war die Dokumentation von Funktionseinschränkungen (ehemals Punkt 6 im Formular G1204). Viele niedergelassene Ärzte waren mit der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) nicht vertraut. Obwohl die ICF mit fast 1.500 Kategorien eine standardisierte Sprache zur Kodierung von Informationen über Funktionsfähigkeit und Kontextfaktoren bietet, erwies sie sich im Praxisalltag als wenig handhabbares Instrument.

Besonders gravierend ist, dass im Rehabilitations- und Rentenrecht nicht die Diagnose allein, sondern vor allem die funktionellen Beeinträchtigungen ausschlaggebend für die Erwerbsfähigkeit sind. ICD-Codes, deren Systematik nie dazu gedacht war, Schweregrade oder Funktionszustände wiederzugeben, reichen hierfür oft nicht aus. Ein klassisches Beispiel aus der Inneren Medizin ist der “nicht entgleiste Diabetes mellitus Typ 2 mit nicht näher bezeichneten Komplikationen” (E11.80). Diese Diagnose kann sowohl minimale Funktionsstörungen (Frühstadien von Komplikationen) mit erhaltener Erwerbsfähigkeit als auch schwere Beeinträchtigungen (ausgeprägte Spätstadien) mit aufgehobener Erwerbsfähigkeit umfassen. Hier liegt das Kernproblem der Sozialmedizin: reine ICD-Codes spiegeln die tatsächliche funktionelle Situation des Patienten nicht adäquat wider.

II. Das bundeseinheitliche Formular S0051: Eine praxisorientierte Antwort

Angesichts dieser Herausforderungen hat die DRV proaktiv gehandelt und den Prozess der Befundberichterstattung grundlegend reformiert.

A. Standardisierung und Vereinfachung durch das Formular S0051

Bereits 2018 vereinheitlichte die DRV trägerübergreifend ihr Formular für den Befundbericht, und seit 2021 ist das bundeseinheitliche Formular S0051 verbindlich. Die wichtigste Neuerung dieses Berichts ist die Standardisierung der ICF-Einschränkungen auf Seite 2. Hier sind nun nicht nur vorübergehende Beeinträchtigungen der Aktivitäten und der Teilhabe in Ankreuzfeldern klar definiert und mit kurzen Erläuterungen versehen. Obwohl der Umfang des Formulars von drei auf vier Seiten angewachsen ist, wurde die Angabe von Funktionsstörungen faktisch klarer und erheblich vereinfacht. Dies stellt einen wichtigen Kompromiss dar, um die unterschiedlichen Anforderungen aller Rentenversicherungsträger zu erfüllen.

B. Herausforderungen bei der digitalen Implementierung

Trotz der Vorteile des neuen Formulars S0051 ist es bedauerlich, dass viele PVS-Anbieter (Praxisverwaltungssysteme) das Formular noch immer nicht vollständig in ihre Praxis-EDV eingepflegt haben. Dies verzögert die Nutzung der Vereinfachungen im Praxisalltag, obwohl die Vereinheitlichung des Formulars über alle Träger der DRV auch mit Blick auf einen überschaubaren Programmieraufwand für die Softwarehersteller erfolgte. Eine flächendeckende Implementierung wäre von großem Nutzen für die Ärzte und die Verwaltung.

III. Praxisbeispiele für die korrekte Ausfüllung des Befundberichts S0051

Um die Anwendung des Formulars S0051 zu verdeutlichen, werden im Folgenden zwei beispielhafte Kasuistiken aus der Neurologie und Psychiatrie dargestellt. Diese Beispiele sollen aufzeigen, worauf bei der Erstellung des Befundberichts besonders zu achten ist.

A. Neurologische Kasuistik: Multiple Sklerose (MS)

Eine 38-jährige Erzieherin leidet unter einer schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose (MS). Ein leichter Schub hat bei ihr eine leichte Gangstörung und eine spastische Parese des rechten Beins hinterlassen. Kardiovaskuläre Risikofaktoren liegen nicht vor. Die Patientin ist nach anfänglichen Problemen mit den Leberwerten unter Interferon seit Jahren stabil auf Dimethylfumarat (Tecfidera®) eingestellt. Sie nimmt regelmäßig an Physiotherapien teil, ist alleinerziehend und halbtags berufstätig. Aktuell klagt sie über eine ausgeprägte Fatigue. Ihr FSMC-Wert beträgt 22 für Motorik (leicht) und 34 für Kognition (schwer), was eine Gesamtpunktzahl von 56 (mittelgradig) ergibt. Die COVID-19-Pandemie führte zu erheblichen Veränderungen an ihrem Arbeitsplatz und in der Kinderbetreuung ihres Sohnes, was eine extreme Erschöpfung zur Folge hatte. Daraufhin vereinbarte sie mit ihrem behandelnden Neurologen, einen Antrag auf medizinische Rehabilitation zu stellen. Die Betreuung des Sohnes ist während ihres vierwöchigen Aufenthalts durch den Ex-Partner gesichert. Der EDSS-Wert wird mit 3,0 eingeschätzt.

Die Rehabilitationsdiagnosen sind:

- Schubförmig-remittierende MS, stabil – G35.10G

- Leichte spastische Monoparese rechtes Bein – G83.1RG

- Leichte Gangstörung – R26.1G

- Ausgeprägtes Fatigue-Syndrom – G93.3G

Befundbericht für die DRV – Wichtige Aspekte:

Stellen Sie sich vor, der MS-Fall wäre sehr leicht oder sehr schwer. Obwohl die Diagnose gleich bliebe, ergäben sich rehabilitationsmedizinisch völlig unterschiedliche Konstellationen. Daher ist die detaillierte Beschreibung der Funktionseinschränkungen so wichtig.

- Anamnese: Verweisen Sie auf aktuelle Arztbriefe oder Krankenhausberichte. Falls nicht direkt aus der Diagnose ersichtlich, müssen die resultierenden Funktionseinschränkungen explizit erwähnt werden.

- Beurteilung langfristiger Beeinträchtigungen: Die langfristige (> sechs Monate) Beeinträchtigung der Aktivität/Teilhabe wird wie in der folgenden Abbildung beurteilt. Es empfiehlt sich, bisherige (Interferon) und aktuelle Therapien (Dimethylfumarat, Physiotherapie) kurz zu erwähnen. Bitte verzichten Sie auf unübliche Abkürzungen!

Beispielhafte Beurteilung langfristiger Beeinträchtigungen nach S0051

Beispielhafte Beurteilung langfristiger Beeinträchtigungen nach S0051 - Orientierender Befund: Ein orientierender neurologischer Befund ist ausreichend. Körpergröße und Gewicht sollten angegeben werden, da dies bei der Klinikauswahl relevant sein kann. Bei Suchterkrankungen ist die örtliche Suchtberatungsstelle anzugeben, da diese einen Sozialbericht erstellt.

- Kontextfaktoren: Geben Sie an, dass die Patientin alleinerziehend ist und durch die Pandemiemaßnahmen privat und beruflich mehrfach belastet war. Dies ist auch die Stelle für sonstige psychosoziale Probleme (z.B. mangelndes Selbstmanagement, soziale Isolation) und bekannte Risikofaktoren.

- Arbeitsunfähigkeit (AU): Klären Sie ab, ob der Hausarzt eine AU attestiert hat, da der DRV nicht immer aktuelle AU-Zeiten vorliegen. Die DRV versucht dies jedoch über den AUD-Beleg zu ermitteln.

- Reisefähigkeit und Belastbarkeit: Diese Angaben sind wichtig, um zu beurteilen, ob die Patientin die Rehabilitationsklinik erreichen und dort aktiv an Therapien und Schulungen teilnehmen kann.

Der oben beschriebene Fall sollte bei korrekter Dokumentation wenig Probleme bereiten. In unklaren Situationen, insbesondere wenn Sie eine Ablehnung des Reha-Antrags befürchten, können Sie die DRV um Rücksprache mit einem Arzt bitten, indem Sie Ihre Telefonnummer auf dem Rehabilitationsantrag hinterlassen.

B. Psychiatrische Kasuistik: Depression

Ein 59-jähriger Mann wird Ihnen vom Hausarzt wegen einer mittelgradigen Depression überwiesen. Er lehnt eine medikamentöse Behandlung zunächst ab und ist seit zwei Monaten arbeitsunfähig, wobei der Hausarzt die Verlängerung der AU empfiehlt. Der Patient hat seinen Arbeitsplatz als Koch verloren und muss zusätzlich seinen Neffen aufnehmen, der wegen Drogenproblemen von seiner Mutter “rausgeworfen” wurde. In der Vergangenheit war der Patient alkoholabhängig. Trotz Pharmakotherapie mit Venlafaxin bis 225 mg bessert sich sein Zustand in den folgenden Wochen nicht. Eine Psychotherapie lehnt er ab und wird auch von Ihnen nicht dafür geeignet gehalten. Im Fähigkeitsbefund nach Mini-ICF-APP (Selbst- und Fremdbeurteilung) zeigen sich deutliche krankheitsbedingte Beeinträchtigungen in der Widerstands- und Durchhaltefähigkeit (“mehr als einen halben Tag könnte ich gar nicht mehr in der Küche stehen”) und in der Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit. Hinzu kommen arbeitsbezogene Insuffizienzängste (“ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Bewerbung hinbekomme”, “mich will doch eh keiner mehr haben”). Nach einiger Wartezeit, langer AU und sozialmedizinischer Prüfung durch den Medizinischen Dienst (MD) stellen Sie den Rehabilitationsantrag selbst.

Befundbericht für die DRV – Wichtige Aspekte:

- Abstinenznachweis: Bei früherer Alkoholabhängigkeit ist die Alkoholabstinenz des Patienten durch einen Fragebogen (AUDIT) oder Laborwerte zu belegen.

- Suizidalität: Der Patient darf keinesfalls suizidal sein, da dies ein Ausschlusskriterium für eine Rehabilitation darstellt.

IV. Praktische Empfehlungen für den Befundbericht an die Deutsche Rentenversicherung

Der Befundbericht an die Deutsche Rentenversicherung ist mehr als eine reine Formalität; er ist eine Chance, den Fall präzise darzustellen und dem Patienten optimal zu helfen. Sehen Sie diese Aufgabe nicht als Bürde, sondern als Möglichkeit, für den Patienten Gutes zu tun.

Wesentlich ist es, eine mögliche Gefährdung der Erwerbs- oder beruflichen Leistungsfähigkeit klar darzulegen. Dies beinhaltet die präzise Angabe aktueller und potenziell chronifizierungsgefährdeter krankheitsbedingter Beeinträchtigungen. Eine proaktive und vorausschauende Planung des Rehabilitationsprozesses gemeinsam mit den Betroffenen ist hierbei von großem Vorteil.

Dazu kann in der Praxis auch der Selbsteinschätzungsbogen G0115 verwendet werden. Dieser Bogen ermöglicht es dem Patienten, seine Wünsche und Erwartungen an eine Rehabilitation selbst zu formulieren. Sie erhalten dadurch wertvolle Informationen über Risikofaktoren, Kontextfaktoren und die grundsätzliche Motivation des Patienten, seinen Zustand zu verbessern und eine Rehabilitation in Anspruch zu nehmen. Ein gut durchdachter Befundbericht ermöglicht es den Mitarbeitern der DRV und den Rehabilitationskliniken, sich ein umfassendes Bild vom Fall zu machen und die bestmöglichen Maßnahmen einzuleiten.

V. Die Deutsche Rentenversicherung im Wandel der Zeit: Eine Historie

Um die Relevanz und die Struktur der Deutschen Rentenversicherung vollständig zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf ihre Entstehung und Entwicklung.

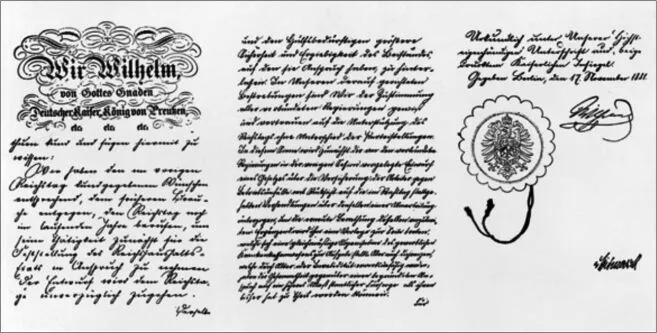

A. Gründung und frühe Entwicklung

Die Deutsche Rentenversicherung, damals noch “kaiserliche Botschaft”, wurde 1889 gegründet – kurz nach der Unfall- und Krankenversicherung Bismarcks. Ihr primäres Ziel war es, den sozialen Frieden mit der zunehmend verelendeten Industriearbeiterschaft zu sichern. Anfänglich galt die Rentenversicherung nur für Arbeiter und “kleine Angestellte”. Bemerkenswert ist, dass die Rehabilitation von Anfang an zu den Leistungen gehörte. Altersrenten ab 70 mussten in den ersten Jahrzehnten kaum ausgezahlt werden, da die Lebenserwartung weit unter diesem Eintrittsalter lag. Ab 1890 wurden die Beiträge von 31 Landesversicherungsanstalten (LVAen) erhoben. Ähnlich wie die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) ist die Rentenversicherung nicht staatlich, sondern als Selbstverwaltung mit einer spezifischen Organisationsstruktur aufgebaut. Ab 1911 wurden dann alle Angestellten über die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte (später Bundesversicherungsanstalt, BfA) rentenversichert. Dies führte zu einer paradoxen Situation: Arbeiter waren in den Ländern versichert, Angestellte hingegen in einer bundesweiten Versicherung.

B. Wandel und Krisen im 20. Jahrhundert

Ab 1923 kam die Knappschaft, die Versicherung für den Bergbau, hinzu, seit 1969 als Bundesknappschaft. Da in den ersten Jahrzehnten mehr Beiträge eingenommen als ausgezahlt wurden, verfügte die Rentenversicherung über große Überschüsse, die in Gesundheitsvorsorge und sogar den sozialen Wohnungsbau investiert wurden. Spätestens nach dem Ersten Weltkrieg und der Inflation Ende der 1920er-Jahre waren die Kassen jedoch leer. Im Dritten Reich wurde die Selbstverwaltung abgeschafft, die Rentenversicherung gleichgeschaltet und die Versicherungsgelder in die Rüstungsindustrie umgeleitet. Dies erklärt die Altersarmut vieler Menschen nach dem Krieg.

C. Wiederaufbau und Modernisierung nach 1945

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Selbstverwaltung 1951 wieder eingesetzt. Eine erste große Rentenreform erfolgte 1957. Seitdem erwirbt man seine Rentenanwartschaft basierend auf den im Laufe der Jahre eingezahlten Beiträgen. Die tatsächlich ausgezahlten Renten stammen jedoch im Umlageverfahren von den aktuellen Beitragszahlern (Generationenvertrag). Im Zuge des Wirtschaftswunders stiegen die Renten bis auf Lohnersatzfunktion an. Seit dieser Zeit gilt auch der grundlegende Satz “Reha vor Rente”. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde die Rentenversicherung mehrfach reformiert, hauptsächlich wegen der steigenden Lebenserwartung und der damit verbundenen wachsenden Zahl von Rentnern. Organisationsstruktur der Deutschen Rentenversicherung

Organisationsstruktur der Deutschen Rentenversicherung

D. Organisationsreformen und die heutige Struktur

Der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) war der freiwillige Zusammenschluss der 22 LVAen, der Bundesknappschaft, der Bahnversicherung und der Seekasse. Sein Sitz war von 1919 bis 2005 in Frankfurt am Main. Im Rahmen einer umfassenden Organisationsreform erfolgte 2005 die Fusion mit der BfA und der Umzug nach Berlin. Seither existiert nur noch die DRV Bund als “Spitzenverband”. Es wurde jedoch die Regelung getroffen, dass etwa 55 % des Versichertenbestandes weiterhin durch Regionalträger verwaltet werden. Dies ist der Grund, weshalb Ärzte ihre Post teils an die DRV Bund in Berlin, teils an den Regionalträger in ihrem jeweiligen Bundesland senden müssen. Insgesamt arbeiten über 24.000 Menschen bei der Deutschen Rentenversicherung, um die soziale Sicherung in Deutschland zu gewährleisten.

Fazit: Die Bedeutung des S0051 für eine effiziente Sozialmedizin

Der Befundbericht S0051 der Deutschen Rentenversicherung ist ein entscheidendes Instrument zur Sicherstellung einer zielgerichteten und patientenorientierten Versorgung. Ein gut ausgefüllter Bericht ermöglicht es den Verantwortlichen der DRV, sich ein präzises Bild von der Situation des Patienten zu machen und die geeigneten Rehabilitations- oder Rentenleistungen zu gewähren.

Es ist unerlässlich, dass Ärzte die Bedeutung einer präzisen Dokumentation von Funktionsstörungen erkennen und den Befundbericht sorgfältig und gewissenhaft ausfüllen. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit der DRV, sondern dient vor allem dem Wohl der Patienten. Nutzen Sie die bereitgestellten Formulare wie das S0051 und den Selbsteinschätzungsbogen G0115 sowie die Expertise der DRV, um den Rehabilitationsprozess für Ihre Patienten optimal zu gestalten und die Weichen für eine erfolgreiche Wiedereingliederung in den Alltag und das Berufsleben zu stellen.

Danksagung:

An Dr. Harald Berger, Deutsche Rentenversicherung Nordbayern und Prof. Dr. Beate Muschalla, Technische Universität Braunschweig, Institut für Psychologie.

Über den Autor:

Prof. Dr. med. Markus Weih, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie Medic-Center, Nürnberg. Mitglied des Vorstands BVDN Bayern.

Literaturverzeichnis

- Deutsche Rentenversicherung. Historie. [Online verfügbar unter: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Historie/historie_detailseite.html]

- Deutsche Rentenversicherung. Informationen zum Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für Ärztinnen und Ärzte. [Online verfügbar unter: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/G0120.html]

- AWMF. Leitlinie zur Begutachtung bei psychischen und psychosomatischen Störungen. Günzburg: Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, 2019.

- Linden M et al. Exploration mittels Mini-ICF-APP. Arbeits- und Leistungsfähigkeitsbeeinträchtigungen bei psychischen Erkrankungen. Ein Fallbeispiel. Berlin: Deutsche Rentenversicherung, 2018.

- Linden M et al. Fähigkeitsbeeinträchtigungen bei psychischen Erkrankungen. Diagnostik, Therapie und sozialmedizinische Beurteilung in Anlehnung an das Mini-ICF-APP. Göttingen: Hogrefe, 2015.

- Deutsche Rentenversicherung. Selbsteinschätzungsbogen zum Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation.