Mit Homi K. Bhabhas „Die Verortung Der Kultur“ liegt eines der maßgeblichsten Werke der gegenwärtigen Kulturtheorie und Postkolonialismusforschung erstmals vollständig in deutscher Sprache vor. Bhabha, der sich selbst als „anglisierter postkolonialer Migrant, der zufällig ein Literaturwissenschaftler mit leicht französischem Einfluss ist“, beschreibt, hat wie kaum ein anderer Denker die vielschichtige Problematik der kulturellen Verortung prägnant auf den Punkt gebracht. Er argumentiert überzeugend, dass das „Wesen“ oder der „Ort“ von Kultur in postkolonialen Zeiten nicht mehr als einheitlich oder geschlossen verstanden werden kann. Stattdessen entwickelt er ein Konzept der Hybridität und des „Dritten Raumes“, das über die üblichen binären Oppositionen wie Ich – Anderer oder Dritte Welt – Erste Welt weit hinausgeht und eine neue Perspektive auf globale Interdependenzen eröffnet.

Die Beschäftigung mit Bhabhas Werk ist unerlässlich für jeden, der sich ernsthaft mit postkolonialen oder multikulturellen Fragen auseinandersetzen möchte. Wie die Nobelpreisträgerin Toni Morrison einst betonte, ist eine solche Auseinandersetzung ohne die Lektüre von Homi K. Bhabhas Schriften schlicht undenkbar, was die herausragende Bedeutung dieses Bandes unterstreicht.

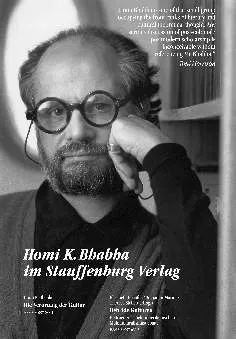

Homi K. Bhabha: Ein Vordenker für unser Jahrhundert

Homi K. Bhabha, ein in Bombay geborener Literaturwissenschaftler und Professor für englische Literatur an der Universität Chicago, zählt zu den innovativsten und einflussreichsten Stimmen in der aktuellen Literaturtheorie und Kulturwissenschaft. Seine Analysen bieten ein entscheidendes „Gegenelixier gegen die falschen Vereinfacher“, insbesondere in Zeiten, in denen vereinfachende Erklärungen wie Samuel Huntingtons These vom „Kampf der Kulturen“ an Aktualität gewinnen. Bhabha wurde von Newsweek zu den „100 people for the new century“ gezählt, was seine weitreichende intellektuelle Wirkung unterstreicht.

Homi K. Bhabha – Vordenker der postkolonialen Theorie

Homi K. Bhabha – Vordenker der postkolonialen Theorie

Stimmen zur Veröffentlichung: Eine überfällige deutsche Übersetzung

Die deutsche Veröffentlichung von „Die Verortung der Kultur“ wurde von Kritikern und Fachleuten gleichermaßen begrüßt und als überfällig bezeichnet.

- David Lauer in der taz (25.09.2001): Lauer hebt hervor, dass Bhabhas Werk als kritische Antwort auf die Simplizität gängiger Kulturkampf-Narrative dient und eine differenziertere Betrachtung der Kultur im Plural ermöglicht.

- René Aguigah in LITERATUREN 2: Er stellt fest, dass das Konzept des Hybriden, als positives Leitbild für Mix, Flexibilität und Multikulturelles, bereits in deutschsprachigen Debatten geisterte, bevor Bhabhas Hauptwerk zugänglich war.

- Toni Morrison, Princeton University: Morrison betont die Unverzichtbarkeit Bhabhas für jede ernsthafte Diskussion postkolonialer und postmoderner Forschung.

- Leo Kreutzer im Deutschlandfunk (22.01.2001): Kreutzer sieht die deutsche Übersetzung als zeitgemäßen Kommentar und als Schlusswort zur damaligen Diskussion um den Begriff „Leitkultur“.

- Mark Terkessidis in Die Zeit (08.02.2001): Terkessidis bezeichnet „The Location of Culture“ als eines der einflussreichsten theoretischen Werke der neunziger Jahre im angloamerikanischen Raum.

- Wolfgang Müller-Funk in der Süddeutschen Zeitung (17./18.02.2001): Müller-Funk lieferte eine ausführliche Rezension, die Bhabhas Werk tiefgründig analysiert.

Das unmögliche Dritte: Bhabhas Analyse der Kultur in der postkolonialen Welt

Der Zugang zu Homi K. Bhabhas Werk gilt als anspruchsvoll, nicht zuletzt wegen seiner komplexen Sprache und der tiefen Verankerung in einem kulturellen Hintergrund, dem Postkolonialismus, der vielen deutschsprachigen Lesern fremd sein mag. Das postkoloniale Paradigma beschreibt die Anwesenheit von Menschen fremder Herkunft in den ehemaligen Kolonialländern: Migration von der einstigen Kolonie ins frühere Zentrum kolonialer Macht, Diaspora, Exil, Hybridität, doppelte Identität und zugleich doppelte Differenz. Bhabha greift in seinen Analysen oft auf literarisch formulierte postkoloniale Erfahrungen zurück, wie sie bei Autoren wie J. M. Coetzee, Salman Rushdie, Toni Morrison, Nadine Gordimer und insbesondere in den autobiografisch geprägten Werken von Frantz Fanon ihren Ausdruck finden. Die Erkenntnisse, die sich aus der Erforschung von kulturellen Identitäten und deren Entwicklung im Laufe der Geschichte ergeben, können auch dazu anregen, das reiche Erbe der chinesische hochkultur aus einer postkolonialen Perspektive neu zu bewerten und ihre Verortung in globalen Diskursen zu hinterfragen.

Mehr als nur Multikulturalismus: Die schmerzhaften Beziehungen der Kulturen

Es wäre eine Verkürzung, Bhabhas Buch als einfaches Plädoyer für einen unkomplizierten, pluralistischen Multikulturalismus zu verstehen. Im Gegenteil: Bhabha geht es nicht um ein sorgloses Nebeneinander kultureller Vielfalt. Vielmehr rückt er die oft schmerzhaften und komplexen sozialen Beziehungen zwischen Kulturen in den Mittelpunkt, die noch immer im Schatten des Kolonialismus und der von ihm geformten Diskurse stehen. Diese fortwährende Bezugnahme verändert die Identität sowohl der Nachkommen der einst Versklavten und kolonial Unterdrückten als auch der Erben der Kolonisatoren.

Eine dreifache Öffnung: Abkehr, Bruch und utopischer Raum

Bhabhas Werk ist in dreifacher Hinsicht aufschlussreich und bahnbrechend:

- Abkehr von moralisierender und linearer Ideologiekritik: Pointierter als andere Werke der Cultural Studies formuliert Bhabha eine Abkehr von einer Moral, die zu einfachen Urteilen tendiert.

- Bruch mit dem binären Modell: Er durchbricht das marxistische Modell einer Freund-Feind-Politik und ermöglicht eine nuanciertere Betrachtung von Machtbeziehungen.

- Utopischer Raum: Zögerlich-skeptisch eröffnet Bhabha einen utopischen Raum für eine neue Politik, die über die schroffen Identitätspolitiken der „erfundenen Gemeinschaften“ (Benedict Anderson) und Nationen hinausweist.

Ein solches Verständnis von kulturellen Beziehungen kann auch auf die Geschichte angewendet werden, um zu verstehen, wie beispielsweise die maya kultur ihre Identität inmitten komplexer regionaler Interaktionen und Machtstrukturen verortete, abseits eurozentrischer Geschichtsnarrative.

Der „Zwischen-Raum“: Bhabhas Konzept der postmodernen Utopie

Bhabha bezeichnet das, was über das Bekannte hinausgeht, als das „darüber Hinausgehende (beyond)“, das unmögliche Dritte. Dieses wird durch den Fremden, den Heimatlosen oder den in seiner kulturellen Zugehörigkeit Gespaltenen repräsentiert. Im Diskurs der amerikanischen und englischen Cultural Studies wird diese Figur, zuweilen überraschend unsensibel, als „Hybrid“ bezeichnet. Müller-Funk kritisiert, dass sich in dieser Metapher – Hybriden sind nicht reproduktionsfähige Artenkreuzungen – unbewusst ein biologistisches Dispositiv reproduziert, das einst dem rassistischen Bewusstsein einen Anschein von Objektivität verlieh.

Der Ort der postmodernen Utopie ist für Bhabha ein „Zwischen-Raum“, ein transitorischer Nicht-Ort schlechthin, der als „Moment des Übergangs, wo Raum und Zeit sich kreuzen“ verstanden wird. Aus dieser Perspektive des (un)freiwilligen Migranten erzählt Bhabha, intellektuell hochgerüstet mit eurozentrischer Philosophie, seine Version der (Post-)Moderne. Das bloße Dasein dieser hybriden Konfigurationen, die die westlichen Kolonialmächte von einst an ihre eigene Vergangenheit erinnern, macht die Diskontinuitäten sichtbar, die in der großen Erzählung vom kontinuierlichen, universal gefassten Fortschritt oft verschwiegen werden. In diesem kulturellen „Treppenhaus“ oder auf der „Brücke“ (Heidegger) wird eine „Solidarität aus der Zwischenperspektive“ denkbar, die nicht mehr an die großen binären Oppositionen wie Klasse und Geschlecht geknüpft ist. Der Postkolonialismus erweist sich hier als „heilsame Erinnerung an die fortdauernden ‚neokolonialen‘ Beziehungen innerhalb der ‚neuen‘ Weltordnung und multinationalen Arbeitsteilung“ und verweist auf Orte, die anders sind als die stets kulturell homogen gedachte Moderne. Ein Blick auf die etrusker geschichte kann verdeutlichen, wie Kulturen in Übergangsräumen und durch die Vermischung mit anderen Einflüssen – sei es griechisch oder römisch – ihre einzigartige Identität jenseits starrer Kategorien entwickelten.

Herr und Knecht in postkolonialer Perspektive

Bhabha sucht diesen Ort der Begegnung auf, indem er nicht auf das dialektische Modell von Herr und Knecht (bei Hegel und Marx) zurückgreift. Vielmehr adaptiert er – ähnlich wie Julia Kristeva – Lacans Begriff der Alterität und Freuds Begriff des Unheimlichen. Bhabha verwirft die klassische Ideologiekritik, da sie einen unbeteiligten Beobachter und Erzähler insinuiert, der exakt zwischen Projektion und Realität unterscheiden könnte. In Wirklichkeit sind jedoch beide, Herr und Knecht, in demselben Diskurs gefangen und befangen.

Schon Frantz Fanon bemerkte, dass der „von seiner Minderwertigkeit versklavte Neger“ und der „von seiner Überlegenheit versklavte Weiße“ sich in einer neurotischen Übereinstimmung befinden. Die Position des Einheimischen kulminiert in der Fantasie, die Stelle des Herrn einzunehmen und gleichzeitig seinen Platz als wütender Sklave zu behalten. Das Instrumentarium Freuds und Lacans erlaubt es, die Gespaltenheit beider Subjekte ins Blickfeld zu rücken, denn auch der Kolonialherr ist hin- und hergerissen zwischen Verachtung und heimlichem Begehren, beispielsweise wenn er den Fremden als sexuell übermächtig fantasiert und beneidet. Die Erforschung der inka kultur und ihrer komplexen sozialen Strukturen, die sich auch durch Eroberung und Integration anderer Völker entwickelten, kann einen weiteren historischen Kontext für diese Dynamiken von Macht, Identität und kultureller Begegnung bieten, auch wenn sie zeitlich weit vor den von Bhabha untersuchten Phänomenen liegt.

Der Andere und der Fremde: Eine kritische Abgrenzung

Wolfgang Müller-Funk kritisiert jedoch, dass Bhabha den Anderen mit dem Fremden verwechselt. Pointiert lässt sich sagen, dass der Andere eine universale Konfiguration darstellt, der Fremde hingegen nicht. In einem gewissen Sinn ist der Fremde jener, der nicht als der Andere meiner selbst akzeptiert wird, nicht als die andere Seite meiner selbst, wie es der jüdisch-christliche Universalismus nahelegt. Was der Herr dem Knecht verweigert und worum jener beinahe mit allen Mitteln kämpft, ist die Anerkennung der Ebenbürtigkeit als Anderer. So markiert die Konzentration auf das Fremde immer spezifische Situationen des Kulturkampfes. Insofern ist die fortgesetzte Obsession für das jeweils Fremde Ausdruck fortdauernder kultureller und politischer Asymmetrie.

Der dritte Ort: Inmitten der westlichen Zivilgesellschaft

Bhabha verteidigt gegen radikal kulturalistische Positionen die kritische Tradition „westlichen bürgerlichen“ Denkens und das theoretische Engagement, das er als Teil politischer Praxis versteht. Mit John Stuart Mill begreift er das Politische als einen Ort der Verhandlung, an dem auch das Schreiben als sozialer Akt wirksam ist. Die Bezugnahme auf diesen Ort macht indes deutlich, dass der von Bhabha reklamierte dritte Ort sich nicht an einem Rand befindet, sondern inmitten der postmodernen Zivilgesellschaft des Westens – wo der Blick auf sich selbst selbstverständlich geworden ist.

Fazit

„Die Verortung der Kultur“ von Homi K. Bhabha ist ein epochales Werk, das die Komplexität kultureller Identitäten in einer postkolonialen Welt wie kein anderes beleuchtet. Es fordert uns heraus, über binäre Denkmuster hinauszugehen und die Zwischenräume als produktive Orte der Identitätsbildung und politischen Aushandlung zu verstehen. Bhabhas Konzepte des Hybriden und des Dritten Raumes bieten essenzielle Werkzeuge, um die „schmerzhaften sozialen Beziehungen zwischen den Kulturen“ zu analysieren und eine „Solidarität aus der Zwischenperspektive“ zu entwickeln. Für jeden, der die Dynamiken von Kultur, Macht und Identität in unserer globalisierten Welt tiefgehend verstehen möchte, ist die Lektüre dieses Bandes eine intellektuell bereichernde und unverzichtbare Erfahrung. Tauchen Sie ein in die vielschichtige Gedankenwelt Homi K. Bhabhas und entdecken Sie neue Horizonte für die Neuvermessung kultureller Landschaften.

Pressestimmen / Book reviews

- “In Zeiten krisenhafter Verunsicherung klammert man sich an vertraute Erklärungsschemata und Autoritäten. Nach den Terroranschlägen von New York und Washington bescherte uns dieser Reflex nicht nur die jüngste TV-Reaktivierung von Peter Scholl-Latour, dem Erich Ribbeck der Islamexperten, sondern auch die triumphale Auferstehung der aus gutem Grund totgesagten These Samuel Huntingtons vom „Kampf der Kulturen“. Höchste Zeit also, sich vertraut zu machen, mit Gegenelixieren gegen die falschen Vereinfacher, mit anderen Theorien der Kultur im Plural. Zum Beispiel mit denen Homi K. Bhabhas, Professor für englische Literatur an der Universität Chicago und laut Newsweek einer der „100 people for the new century“. […]David Lauer in: taz, die tageszeitung, 25. 9.2001

- “Die Übersetzung von Die Verortung der Kultur [war] überfällig. Denn das Hybride geistert längst durch deutschsprachige Debatten, und zwar als positives Leitbild: als Mix, als Flexibles, als Multikulturelles …”René Aguigah in: LITERATUREN 2, herausgegeben von Sigrid Löffler, Hanna Leitgeb, Jan Bürger

- “Homi Bhabha is one of that small group occupying the front ranks of literary and cultural theoretical thought. Any serious discussion of postcolonial/postmodern scholarship is inconceivable with referencing Mr. Bhabha.”Toni Morrison, Princeton University

- „Die deutsche Übersetzung einer Auswahl seiner Essays, die Homi K. Bhabha 1994 in London und New York unter dem Titel „The Location of Culture“ veröffentlicht hat, kommt gerade rechtzeitig, um als Kommentar und Schlusswort zur Diskussion um den Begriff „Leitkultur“ gelesen werden zu können.“Leo Kreutzer in: Karin Beindorffs Sendung „Politische Literatur“, Deutschlandfunk, 22.01.2001

- „In den Vereinigten Staaten und Großbritannien wird bereits seit geraumer Zeit über neue Konzeptionen von Identität geredet – das Schlüsselwort heißt „Postkolonialismus“. Die Bekanntesten Vertreter dieser heterogenen Diskussion sind Edward Said, Gayatri Spivak und vor allem Homi Bhabha, der in Bombay geborene Literaturwissenschaftler, der an der Universität von Chicago Anglistik lehrt. […] nun [ist] sein Hauptwerk The Location of Culture auf Deutsch erschienen. Im angloamerikanischen Raum war dieses Buch eines der einflußreichsten theoretischen Werke der neunziger Jahre.“Mark Terkessidis, Die Zeit, 08.02.2001, S.47.

- Rezension von Wolfgang Müller-Funk in der Süddeutschen Zeitung, Samstag/Sonntag, 17./18. Februar 2001, Seite V.

- Wolfgang Müller-Funk ist Professor für German Cultural Studies an der Universität Birmingham und externes Mitglied der Universitäten Wien und Klagenfurt.