In unserer aktuellen Nachgelesen-Reihe beleuchten wir, was hinter disruptiven Geschäftsmodellen steckt, welche entscheidenden Fragen Sie sich zu Ihrem eigenen Geschäftsmodell stellen sollten, wie eine beispielhafte Weiterentwicklung aussehen kann und welche wertvollen Hilfsmittel Ihnen dabei zur Verfügung stehen.

Die Essenz disruptiver Geschäftsmodelle

In der modernen Wirtschaft sind Disruptive Geschäftsmodelle zu einem zentralen Motor für Wandel und Wachstum geworden. Eine Disruption ist weit mehr als eine einfache Verbesserung; sie stellt eine bahnbrechende Sprunginnovation dar. Diese Innovationen schaffen völlig neue Märkte, während sie gleichzeitig bestehende, traditionelle Geschäftsmodelle, Dienstleistungen, Produkte oder Technologien grundlegend verändern, überflügeln und oft sogar vollständig verdrängen. Das wohl bekannteste Beispiel für ein disruptives Produkt, das die Welt nachhaltig beeinflusst hat, ist das erste iPhone von Apple. Es revolutionierte den Mobilfunkmarkt und verdrängte den damaligen Branchenführer Nokia nachhaltig aus seiner dominanten Position.

Doch es gibt zahlreiche weitere Beispiele für transformative Geschäftsmodelle, die einen Großteil der Bevölkerung nutzen, oft ohne die dahinterliegende Disruption bewusst wahrzunehmen. Diese Modelle demonstrieren eindrucksvoll, wie sich ganze Branchen durch strategische Innovation neu definieren lassen. Um am Puls der Zeit zu bleiben und von diesen Entwicklungen zu profitieren, ist ein tiefgehendes Verständnis für aktuelle Technologien unerlässlich. Weitere Einblicke in zukunftsweisende Entwicklungen finden Sie in unserem Beitrag über aktuelle technologien.

Erfolgreiche Strategien disruptiver Geschäftsmodelle

Disruptive Ansätze verfolgen verschiedene erfolgreiche Strategien, um Märkte zu erobern und neu zu gestalten.

Den Marktplatz kontrollieren: Amazon, Alibaba und der App Store

Eine äußerst wirkungsvolle Erfolgsstrategie bei der Etablierung disruptiver Geschäftsmodelle ist die Schaffung und anschließende Kontrolle eines digitalen Marktplatzes. Unternehmen wie Amazon, Alibaba oder auch Apple mit seinem revolutionären App Store verkörpern dieses Modell perfekt. Faszinierend ist, dass die global größten Einzelhändler wie Alibaba und Amazon dies erreichen, ohne selbst signifikante Mengen eigener Waren zu besitzen. Amazon startete bescheiden als Online-Buchhändler und erweiterte seine Plattform sukzessive, indem es Drittanbietern die Möglichkeit gab, ihre Produkte anzubieten. Dies führte zu einem breiten und hochgradig individualisierten Angebot für die Kunden. Das Ergebnis ist ein digitaler Kontrollpunkt zum Kunden, der es diesen Unternehmen ermöglicht, etablierte Anbieter zu reinen Zulieferern zu transformieren.

Ressourcen effizient orchestrieren: Uber und Airbnb

Ein weiteres herausragendes Beispiel für disruptive Geschäftsmodelle besteht darin, vorhandene Ressourcen auf effiziente Weise zu orchestrieren und dadurch einen immensen Nutzen für die Kunden zu schaffen. Bekannte Vertreter dieser Strategie sind Uber, das größte Taxiunternehmen der Welt, das keine eigenen Fahrzeuge besitzt, und Airbnb, der größte Übernachtungsanbieter, der keine eigenen Immobilien sein Eigen nennt. Auch hier bildet eine digitale Plattform die Basis: Sie bündelt fremde Ressourcen, seien es Fahrzeuge oder Wohnungen, und stellt diese den Kunden zur Verfügung. Daraus ergibt sich eine klassische Win-Win-Situation für beide Seiten: Die Anbieter können mit vorhandenen, oft ungenutzten Ressourcen Geld verdienen, während Kunden vergleichsweise günstig Wegstrecken zurücklegen oder Unterkünfte mieten können. Diese Art der Effizienzsteigerung und Ressourcenbündelung wird durch fortschrittliche Technologien ermöglicht, die die Prozesse im Hintergrund steuern. Themen wie technologie 2030 könnten für Ihr Unternehmen hier spannende Perspektiven eröffnen.

Daten intelligent aggregieren: Google, Facebook und Co.

Unternehmen wie Google, Facebook, Xing oder LinkedIn nutzen ein weiteres, hochrelevantes digitales Geschäftsmodell. Sie bieten einen Großteil ihrer Dienste für den Endkunden kostenlos an. Durch überlegene Leistungen, wie beispielsweise die kostenlose Navigation mit Google Maps, erhalten diese Unternehmen im Gegenzug wertvolle Nutzerdaten. Dies können Bewegungsdaten (Google Maps), Suchanfragen oder detaillierte Profilinformationen sein, die für andere Unternehmen von großem Interesse sind. Durch die großflächige Aggregation und intelligente Auswertung dieser Daten verfügen Konzerne wie Google über ein tiefgreifendes Wissen über ihre Kunden und erlangen dadurch eine Art Monopol über Kundenbedürfnisse und -präferenzen. Dieses umfassende Wissen wird anschließend an andere Unternehmen verkauft, die es für zielgerichtetes Marketing und Produktentwicklung nutzen. Künstliche Intelligenz spielt bei der Analyse dieser riesigen Datenmengen eine entscheidende Rolle. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie KI unsere Welt verändert, lesen Sie unseren Artikel über künstliche intelligenz technologie.

Vier Schlüsselfragen zur Weiterentwicklung Ihres Geschäftsmodells

Um das eigene Geschäftsmodell erfolgreich weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu gestalten, ist es entscheidend, die richtigen Fragen zu stellen. Vier zentrale Fragen dienen dazu, das aktuell praktizierte Geschäftsmodell kritisch auf den Prüfstand zu stellen und Potenziale für Disruption zu identifizieren:

1. Wer sind unsere Zielkunden?

Diese scheinbar einfache Frage lässt sich in historisch gewachsenen Unternehmen manchmal gar nicht so leicht beantworten. Ein Auftrag hier, ein eiliger Auftrag dort – schnell verliert man den Überblick über das eigentliche Kerngeschäft und die verschiedenen Kundensegmente. Doch die präzise Antwort auf diese Frage ist von größter Bedeutung, um den vielfältigen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Kennen Sie Ihre unterschiedlichen Kunden und deren differenzierten Anforderungen? Bedienen Sie deren spezifische Bedürfnisse? Hier setzt die zweite Frage an.

2. Was bieten wir unseren Kunden an?

Mit welchen Produkten und Dienstleistungen reagieren Sie auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden? Wie unterscheiden sich die einzelnen Angebote in Abhängigkeit vom Kunden, und woher rühren diese Unterscheidungen? Besonders im Softwarebereich entstehen oft Lösungen, bei denen die tatsächlichen Anforderungen der Kunden unbekannt sind. Dies führt zur Entwicklung von Softwarefunktionen, die der Kunde gar nicht verlangt, am Ende aber mitbezahlt. Die Folge sind in der Regel mäßige Kundenbeziehungen und im schlimmsten Fall unzufriedene Kunden. Um dies zu vermeiden, sollten die angebotenen Produkte präzise auf die jeweilige Kundengruppe abgestimmt sein und deren Anforderungen vollumfänglich erfüllen. Dazu ist es unerlässlich, Kunden nach genau diesen Anforderungen zu fragen und die gewonnenen Erkenntnisse konsequent in die Entwicklung neuer Produkte einfließen zu lassen. Damit kommen wir zur dritten Frage.

3. Wie stellen wir unsere Leistung her?

Welche Schlüsselressourcen und Schlüsselpartner benötigen wir für die Herstellung unserer Produkte und Dienstleistungen? Wie gehen wir bei der Erstellung unserer Produkte vor? Hier gibt es verschiedene Ansätze: von „Wir wissen schon, was unsere Kunden brauchen“ bis hin zu „Wir fragen unsere Kunden, was sie brauchen, und machen genau das“. Der goldene Mittelweg liegt oft irgendwo dazwischen, da jeder Kunde individuelle Anforderungen haben kann. Eine 70-80%ige Überschneidung der Bedürfnisse innerhalb einer Kundengruppe kann dabei eine gute Basis für Individualisierungen darstellen und so Massenproduktion mit der Losgröße 1 intelligent verknüpfen. Es ist ebenso wichtig zu wissen, von wem man bei der Erstellung der Leistung abhängig ist. Besteht die Leistung beispielsweise aus einer digitalen Plattform, sind hochqualifizierte IT-Fachkräfte und Programmierer unerlässlich, um das Produkt erfolgreich anzubieten und stetig weiterzuentwickeln. Das reibungslose Zusammenspiel aus Kunde, Produkt und Herstellung führt uns zur letzten Frage.

4. Wie wird der Wert erzielt?

Die letzte Frage zielt auf das fundamentale Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben ab. Welche finanziellen Mittel benötigt ein Unternehmen für Ressourcen und Aktivitäten, um die angebotene Leistung erstellen zu können? Worin liegt der eigentliche, wahrgenommene Wert des angebotenen Produktes oder der Dienstleistung für den Kunden? Im Fall von Amazon liegt der zentrale Wert für den Endkunden, also die Käufer auf der Plattform, unter anderem in der bequemen Bestellung aller möglichen Artikel über eine zentrale Plattform, einem umfassenden Käuferschutz und einer schnellen Lieferung. Diese entscheidenden Werte für den Kunden gilt es für die eigenen Produkte präzise herauszuarbeiten, um sich von der Konkurrenz abzuheben und neue, potenziell disruptive Geschäftsmodelle zu entwickeln.

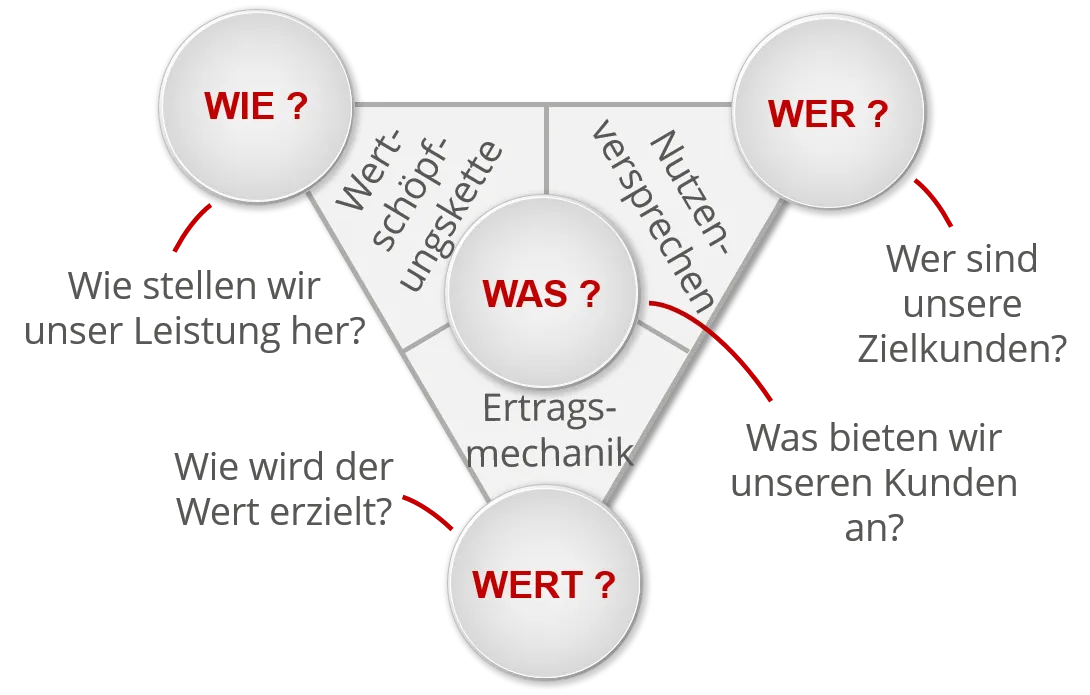

Aus der intelligenten Kombination der drei Fragen „Wer?“, „Wie?“ und „Wert?“ mit dem zentralen „Was?“ resultieren die drei Kernstränge eines Geschäftsmodells:

- Nutzenversprechen (Value Proposition)

- Wertschöpfungskette (Value Chain)

- Ertragsmechanik (Revenue Model)

Visualisierung der vier W-Fragen und der daraus resultierenden Kernstränge eines Geschäftsmodells: Nutzenversprechen, Wertschöpfungskette, Ertragsmechanik.

Visualisierung der vier W-Fragen und der daraus resultierenden Kernstränge eines Geschäftsmodells: Nutzenversprechen, Wertschöpfungskette, Ertragsmechanik.

Das Business Model Canvas (BMC) als Analyse-Tool

Für die strukturierte Beantwortung der angeführten Fragen und zur umfassenden Analyse des eigenen Geschäftsmodells existieren verschiedene bewährte Methoden, darunter insbesondere das Business Model Canvas (BMC). Mithilfe des BMC lassen sich auch komplexe Geschäftsmodelle in kurzer Zeit übersichtlich darstellen und effektiv weiterentwickeln, da es auf einer einzigen A4-Seite abgebildet werden kann. In interaktiven Workshops erarbeiten Teams zunächst das aktuelle Geschäftsmodell. Als Grundlage dient dabei eine tabellarische Vorlage des BMC mit folgenden sechs Feldern:

Die Vorteile dieser Methode sind vielfältig und überzeugend:

- Klarer Ordnungsrahmen für den oft abstrakten Begriff des Geschäftsmodells.

- Einfacher, intuitiver Aufbau, der schnell erlernbar ist.

- Fördert eine schnelle und produktive Zusammenarbeit in Teams.

- Das gesamte Geschäftsmodell wird auf einer einzigen A4-Seite visualisiert.

- Post-its zwingen dazu, Inhalte durch begrenzten Platz auf den Punkt zu bringen.

- Ermöglicht das schnelle Erkennen von Abhängigkeiten innerhalb des Geschäftsmodells.

- Schafft ein einheitliches Verständnis im Team über die Bedeutung der einzelnen Bestandteile.

Bei der Durchführung solcher Workshops empfehlen wir dringend den Einsatz eines externen Moderators, der Ihr Geschäftsmodell nicht von innen kennt. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Unternehmen und ihre Mitarbeiter oft zu tief im Thema verwurzelt sind und es dadurch schwerfällt, eine übergeordnete, neutrale Sichtweise einzunehmen. Ein externer Moderator kann darauf achten, dass sich die Teilnehmer nicht in Details verlieren und kann durch seine unvoreingenommene, externe Sichtweise Fragen stellen, die das Unternehmen in jedem Fall weiterbringen und oft neue Blickwinkel ermöglichen, die anders nur sehr schwer zu erlangen wären.

Praxisbeispiel: Die Bäckerei Frisch auf dem Weg zur Digitalisierung

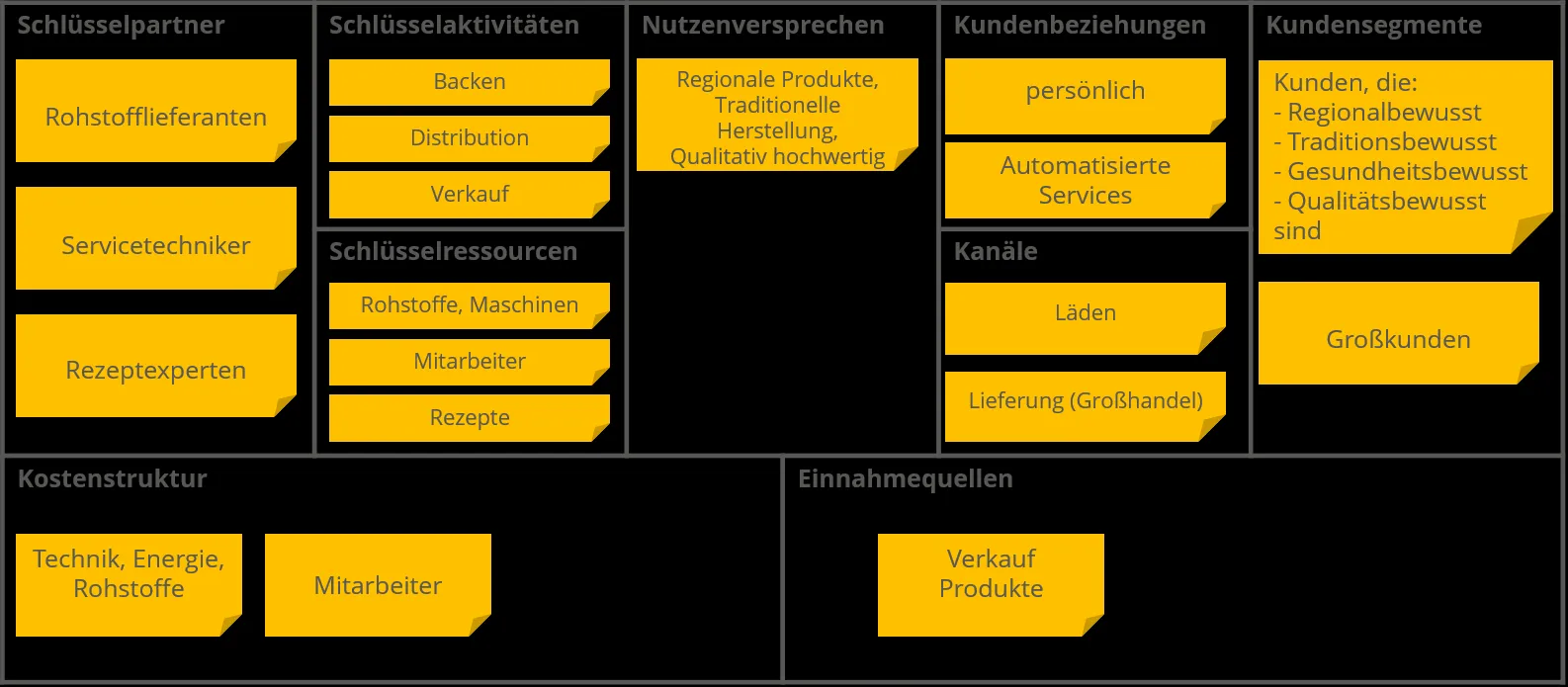

Der Gründer und Inhaber der Bäckerei Frisch betreibt fünf Filialen in einer großen Kreisstadt im ländlichen Raum. In Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung und zunehmender Konkurrenz durch Backwaren in Discountern überlegt Herr Frisch intensiv, wie er die Technologien der Digitalisierung für sich nutzen kann, um sein Angebot für seine Kunden attraktiver zu gestalten und neue Kunden zu gewinnen. Zusammen mit anderen Teilnehmern wurde im Basis-Workshop „Neue Produkte und Dienste“ des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz zunächst das aktuelle Geschäftsmodell der Bäckerei mittels BMC erarbeitet:

Business Model Canvas (BMC) Darstellung des aktuellen Geschäftsmodells einer traditionellen Bäckerei.

Business Model Canvas (BMC) Darstellung des aktuellen Geschäftsmodells einer traditionellen Bäckerei.

Erweiterung des Geschäftsmodells durch digitale Innovationen

Aufbauend auf dem aktuellen Geschäftsmodell wurden verschiedene Ideen und Chancen für die Weiterentwicklung der Bäckerei Frisch erarbeitet. Eine vielversprechende Idee war beispielsweise die Entwicklung einer mobilen App. Diese App könnte Kunden die Möglichkeit bieten, bereits vorab zu sehen, welche Produkte in welcher Filiale noch vorhanden sind. Dadurch könnten Kunden ihre Wunschprodukte bequem reservieren und müssten nicht umsonst zur Filiale fahren, was Wartezeiten und Enttäuschungen reduziert. Darüber hinaus könnten bestehende Kunden über die App auch Produkte für Nachbarn und Freunde mitbringen, die es aus zeitlichen oder organisatorischen Gründen nicht in die Bäckereifilialen schaffen. Mit diesen und weiteren Ideen wurde das aktuelle Geschäftsmodell systematisch erweitert.

Durch das erweiterte Geschäftsmodell kann die Bäckerei ihren Kunden neue Mehrwerte bieten, die über das traditionelle Angebot hinausgehen. Dadurch werden zum einen neue Kundengruppen erschlossen, die digital affin sind. Zum anderen wird das bestehende Sortiment durch regionale Produkte, wie beispielsweise Honig und Marmelade aus der Region, sinnvoll erweitert. Kunden erhalten somit die Möglichkeit, gleich den passenden Aufstrich für die gekauften Backwaren in derselben regionalen Qualität zu erwerben. Über eine geringe Servicegebühr für den Verkauf Bäckerei-fremder Produkte werden zudem zusätzliche Einnahmen generiert. Gleichzeitig wird den regionalen Anbietern eine wertvolle Plattform geboten, die bei Erfolg weiter skaliert werden kann.

Durch die Gewinnung von Neukunden und die Steigerung der Kundenbindung lassen sich die Ausgaben für die Programmierung einer App und die dahinterliegende Datenbank relativ schnell ausgleichen. Zudem können die Ideen schnell und einfach prototypisch getestet werden, bevor die eigentliche App programmiert werden muss. Hierbei empfehlen wir eine nutzerzentrierte Vorgehensweise. Im Nachgelesen „Von der Idee zur App“ erfahren Sie, wie man die Bedürfnisse der Kunden aufnimmt, einfache Prototypen baut und diese mit den Kunden evaluiert. Dadurch wird eine hohe Gebrauchstauglichkeit der Software, aber auch anderer Services, sichergestellt.

Innovative Geschäftsmodelle finden und umsetzen

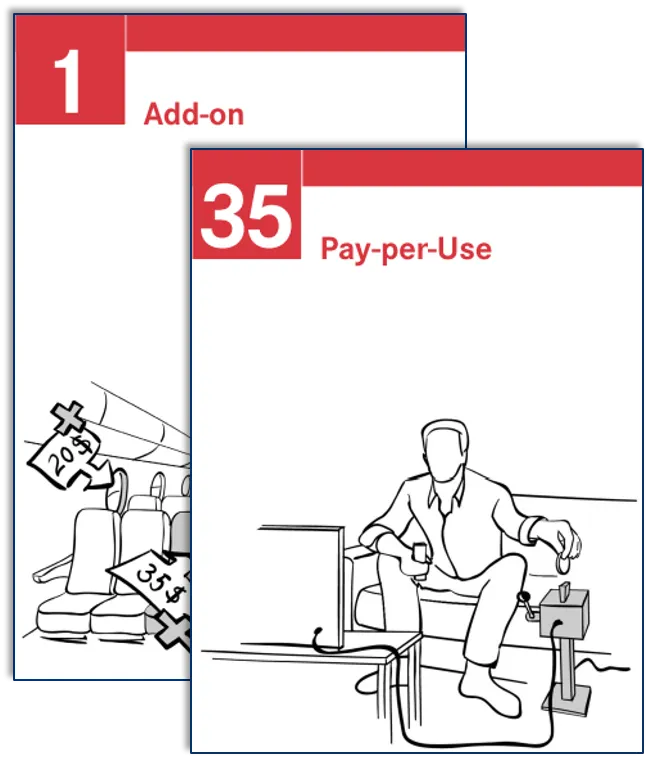

In der Fachliteratur existieren eine Vielzahl von möglichen Geschäftsmodellen, die sich auf verschiedene Bereiche übertragen und anwenden lassen. Eine ausgezeichnete Übersicht bieten beispielsweise die “55 Geschäftsmodelle” von Gassmann und seinem Team. Hier werden gängige Modelle, wie Add-on oder Pay-per-Use, einfach und bildlich erläutert. Dadurch lassen sich neue Ideen für die Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells gewinnen und potenzielle disruptive Ansätze aufspüren.

Grafische Darstellung verschiedener innovativer Geschäftsmodellbeispiele wie Add-on und Pay-per-Use für die Inspiration.

Grafische Darstellung verschiedener innovativer Geschäftsmodellbeispiele wie Add-on und Pay-per-Use für die Inspiration.

Die folgenden Schritte fassen die Erkenntnisse dieses Beitrags prägnant zusammen und können als Leitfaden genutzt werden, um Ihr Geschäftsmodell erfolgreich weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu gestalten:

- Workshop planen: Organisieren Sie einen Workshop mit zentralen Akteuren im Unternehmen und einem externen Moderator.

- Aktuelles Geschäftsmodell analysieren: Nutzen Sie das Business Model Canvas, um Ihr bestehendes Geschäftsmodell zu beleuchten.

- Kundensegmente und -nutzen identifizieren: Klären Sie präzise, wen Sie bedienen und welchen Wert Sie stiften.

- Geschäftsmodell erweitern und testen: Entwickeln Sie neue Ideen und prüfen Sie deren Tragfähigkeit prototypisch.

- Erfolgreiche Ideen umsetzen: Bringen Sie bewährte Konzepte zur Marktreife und integrieren Sie sie in Ihr Geschäft.

Fazit: Ihr Weg zu einem zukunftsfähigen Geschäftsmodell

Die Fähigkeit, disruptive Geschäftsmodelle zu verstehen und proaktiv zu entwickeln, ist in der heutigen dynamischen Wirtschaft entscheidend für langfristigen Erfolg. Es geht nicht nur darum, auf Veränderungen zu reagieren, sondern diese aktiv mitzugestalten. Indem Sie Ihr eigenes Geschäftsmodell kritisch hinterfragen, die Bedürfnisse Ihrer Kunden genau analysieren und innovative Ansätze systematisch testen, können Sie sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern. Nutzen Sie die vorgestellten Methoden und die Kraft der Digitalisierung, um Ihr Unternehmen für die Zukunft zu wappnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie innovativ und gestalten Sie aktiv die Märkte von morgen!

Autor: Michael Wächter

Quellen, Anmerkungen und weiterführende Literatur

- Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2013). The St. Gallen business model navigator.

- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model canvas. Self published.

- Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2017). Geschäftsmodelle entwickeln: 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler business model navigator. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG.

- Lead Innovation. Geschäftsmodellinnovation: Welche Methode ist die Richtige? online unter: https://www.lead-innovation.com/blog/gesch%C3%A4ftsmodellinnovation-methode, abgerufen am 28.06.2020.