Die didaktischen Prinzipien bilden das Herzstück der Politikdidaktik und sind in der fachdidaktischen Diskussion der letzten Jahrzehnte entstanden. Sie operationalisieren die allgemeinen Ziele politischer Bildung, die oft mit dem Begriff “mündiger Bürger” zusammengefasst werden. Der Beutelsbacher Konsens von 1976 legte den Grundstein für diese Prinzipien, indem er Kontroversen aus der Anfangsphase der Politikdidaktik beilegte.

Der Beutelsbacher Konsens: Ein Wendepunkt

Im Jahr 1976 fand in Beutelsbach, einem malerischen Städtchen in der Nähe von Stuttgart, eine Fachtagung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg statt. Hans-Georg Wehling formulierte im Rückblick auf diese Veranstaltung drei Grundprinzipien politischer Bildung, die als Minimalkonsens galten:

- Überwältigungsverbot: Schüler dürfen nicht im Sinne erwünschter Meinungen überrumpelt und an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils gehindert werden. Dies markiert die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination.

- Kontroversität: Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers dargestellt werden. Das Verschweigen unterschiedlicher Standpunkte führt zur Indoktrination.

- Interessenanalyse: Schüler müssen in die Lage versetzt werden, politische Situationen und ihre eigenen Interessen zu analysieren und Wege zu suchen, die Situation im Sinne ihrer Interessen zu beeinflussen.

Diese Prinzipien haben die politische Bildung in Deutschland nachhaltig geprägt und den Weg für eine Professionalisierung geebnet.

Zentrale Didaktische Prinzipien im Detail

Die Prinzipien des Überwältigungsverbots und der Kontroversität sind nach wie vor von uneingeschränkter Bedeutung. Am Ende einer Unterrichtseinheit sollten mehrere Lösungsansätze für ein politisches Problem stehen. Die Wahl des besten Weges sollte den Schülern überlassen bleiben, damit sie sich ein eigenes Urteil bilden können.

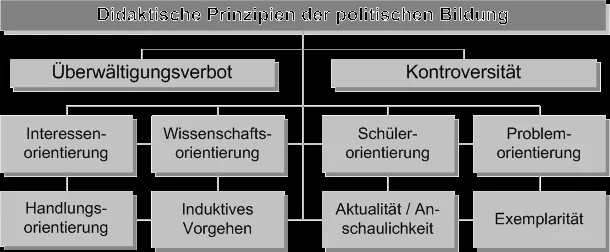

Grafische Darstellung der Funktion didaktischer Prinzipien in der politischen Bildung.

Grafische Darstellung der Funktion didaktischer Prinzipien in der politischen Bildung.

Die didaktischen Prinzipien dienen als Maßstab und Referenzebene bei der Erstellung und Durchführung von Lehreinheiten im Bereich der politischen Bildung. Sie sind themenübergreifende Handlungsempfehlungen, die bei der inhaltlich-methodischen Planung helfen, begründet einzelne Aspekte auszuwählen. Die Prinzipien überschneiden und ergänzen sich, wobei die ersten beiden Grundsätze des Beutelsbacher Konsenses immer Beachtung finden müssen. Politische Bildung, die gegen das Überwältigungsverbot oder das Prinzip der Kontroversität verstößt, ist nicht professionell.

Politische Bildung ist eng mit ihren Bezugswissenschaften verzahnt, insbesondere mit der Politikwissenschaft.

Politische Bildung knüpft an den Erfahrungen und Interessen der Schüler an (in der Erwachsenenbildung als Teilnehmerorientierung bekannt). Im Idealfall werden Inhalte und Methoden zwischen Lehrenden und Lernenden gleichberechtigt verhandelt. Dieses Prinzip berücksichtigt, dass Lernende nicht als Objekte des Belehrens betrachtet werden dürfen.

Politische Bildung soll von realen Problemen ausgehen und Wissen sowie Kompetenzen vermitteln, die zur Problembearbeitung erforderlich sind. Problemlösungsfähigkeit hat Vorrang vor Wissensanhäufung.

Da politische Bildung Themen nie erschöpfend behandeln kann, muss sie sich auf einzelne Aspekte beschränken. Exemplarisches Lernen ist eine sinnvolle Strategie zur Reduktion von Stoff und Komplexität. Die Auswahl der Aspekte muss schüler- und problembezogen sein und den “politischen Kern” des Themas in den Mittelpunkt rücken. Exemplarisches Lernen ermöglicht das Erkennen von Strukturen und Gesetzmäßigkeiten im ausgewählten Problem und ist eng mit dem Prinzip der Problemorientierung verbunden.

Politische Bildung soll aktuelle Probleme und Lösungsvorschläge aufgreifen und Lehrinhalte anschaulich und einprägsam vermitteln. Durch die Berücksichtigung von Betroffenheit und Bedeutsamkeit der Thematik kann die Motivation der Schüler gesteigert werden.

Politische Bildung geht vom Besonderen (Einzelfällen) aus, baut darauf auf und erarbeitet das Allgemeine. Das Prinzip “Induktion vor Deduktion” hängt eng mit anderen Prinzipien wie Schüler- und Problemorientierung oder Exemplarität zusammen.

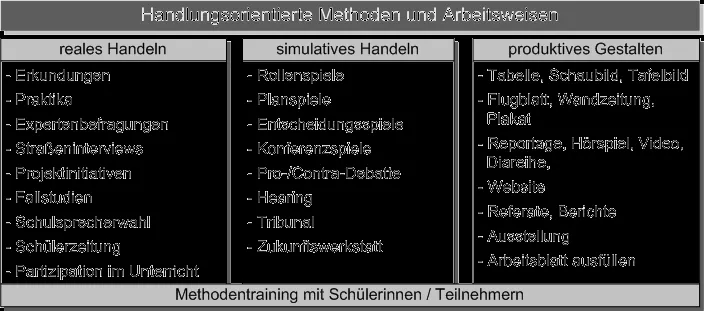

Politische Bildung soll selbstständiges Lernen erlauben und fördern (z.B. durch Projektarbeit). Es geht auch um das Einüben eines individuellen Handlungsrepertoires für die politische Auseinandersetzung und Meinungsbildung (z.B. durch Debattieren oder Präsentieren). Handlungskompetenz bedeutet politikrelevante Methodenkompetenz der Schüler.

Übersicht über handlungsorientierte Methoden im Politikunterricht.

Übersicht über handlungsorientierte Methoden im Politikunterricht.

Folgerungen für die politische Bildung

Etablierte didaktische Prinzipien operationalisieren die allgemeinen Ziele politischer Bildung (“mündiger Bürger”) und stellen eine tragfähige Referenzebene für die Planung und Durchführung politischer Bildungsmaßnahmen dar. Jede Arbeit im Bereich der politischen Bildung muss sich insbesondere an den Prinzipien des Überwältigungsverbots und der Kontroversität messen lassen. Die etablierten didaktischen Prinzipien stellen hohe Anforderungen an den Politikunterricht, die gerade bei komplexen Themen wie europäischer Integration oder Globalisierung schwer zu erfüllen sind. Handlungsorientierte und interessenorientierte Anforderungen erfordern ein hohes Maß an Wissen und Engagement bei den Lehrenden sowie ein hohes Maß an Grundwissen bei den Lernenden, um kontraproduktive Ergebnisse zu vermeiden.