Die „Fetthypothese der koronaren Herzkrankheit“, die besagt, dass Gesättigte Fettsäuren (GFS) den LDL-Cholesterinspiegel erhöhen und somit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigern, hat jahrzehntelang die Ernährungsempfehlungen geprägt. Doch die wissenschaftliche Evidenz zeichnet ein komplexeres Bild. Dieser Artikel beleuchtet die vielfältigen Aspekte von GFS und räumt mit vereinfachenden Darstellungen auf.

In den 1940er-Jahren entdeckte John Gofman verschiedene Lipoproteine, darunter LDL. Etwa zur gleichen Zeit zeigte der Biochemiker Ancel Keys in Experimenten, dass gesättigte Fettsäuren den Serumcholesterinspiegel und insbesondere das LDL-Cholesterin erhöhen können, während ungesättigte Fettsäuren tendenziell das Gegenteil bewirken.

Die Heterogenität gesättigter Fettsäuren

Es ist wichtig zu verstehen, dass gesättigte Fettsäuren keine homogene Gruppe sind. Sie unterscheiden sich in ihrer Kettenlänge (kurz-, mittel-, langkettig) und Struktur (verzweigt, unverzweigt) und haben daher unterschiedliche Auswirkungen auf den Körper. Einige GFS, die in Milchfett vorkommen, sind sogar mit einem niedrigeren kardiometabolischen Risiko assoziiert. Im Gegensatz dazu können hohe Konzentrationen an Palmitinsäure (C16:0) und deren Derivaten mit metabolischem Syndrom, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung stehen. Es ist entscheidend zu wissen, dass diese Fettsäuren bei Insulinresistenz und Hyperinsulinämie vermehrt aus Kohlenhydraten gebildet werden.

Milchprodukte auf einem Frühstückstisch

Milchprodukte auf einem Frühstückstisch

Interessanterweise wirken bestimmte gesättigte Fettsäuren potenziell risikomindernd. Buttersäure (C4:0) beispielsweise wird mit verstärkter Thermogenese und verbesserter Insulinsensitivität in Verbindung gebracht. Valeriansäure (C5:0) wirkt entzündungshemmend und blutfettsenkend. Caprylsäure (C8:0) besitzt antivirale Eigenschaften und kann die Insulinsekretion verbessern. Laurinsäure (C12:0) stimuliert die Ausschüttung von GLP-1, was den Blutzuckerspiegel senken kann. Und Pentadecansäure (C15:0), ebenfalls aus Milchfett, wirkt in vivo entzündungshemmend und antifibrotisch. Es ist wichtig zu beachten, dass für viele dieser Effekte noch randomisierte, kontrollierte Interventionsstudien erforderlich sind.

Die kausale Rolle von ApoB-haltigen Lipoproteinen bei der Atherogenese ist unumstritten. Dennoch ist LDL-C, der häufigste Marker, nicht immer zuverlässig, um die Auswirkungen von Ernährungsumstellungen auf das kardiovaskuläre Risiko zu beurteilen. Studien haben gezeigt, dass eine mediterrane Ernährung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann, ohne dass der LDL-Cholesterinspiegel signifikant sinkt.

corona impfung alkohol kann das Immunsystem beeinflussen.

Blutlipide: Jenseits des LDL-Cholesterins

Es gibt bessere Indikatoren für das kardiovaskuläre Risiko als LDL-C. Das Non-HDL-C (Gesamtcholesterin minus HDL-C) umfasst alle atherogenen Lipoproteine und ist besonders bei Menschen mit Insulinresistenz und metabolischem Syndrom aussagekräftiger. Noch genauer ist ApoB, das die Anzahl aller atherogenen Partikel direkt misst. Bei bestimmten Stoffwechselstörungen, wie der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD), kann es zu erheblichen Diskrepanzen zwischen LDL-C und ApoB kommen, was das tatsächliche Risiko unterschätzt. Die europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) empfiehlt daher bei Diabetes mellitus, hohen Triglyceriden und niedrigem LDL-C die Messung von ApoB zur genaueren Risikobeurteilung.

Gesättigte Fettsäuren und der Lipidstoffwechsel

Bestimmte gesättigte Fettsäuren (C12:0, C14:0 und C16:0) können den LDL-Cholesterinspiegel erhöhen. Wenn GFS jedoch durch Kohlenhydrate ersetzt werden, sinken zwar Gesamtcholesterin, LDL-C und ApoB, aber auch HDL-C, während die Triglyceride steigen. Die Verhältnisse Triglyceride:HDL-C, Gesamt-C:HDL-C bzw. LDL-C:HDL-C verändern sich nicht signifikant. Ersetzt man GFS durch ungesättigte Fettsäuren (PUFA oder MUFA), sinken ApoB, Gesamtcholesterin und LDL-C, aber auch HDL-C.

erkältung was tun ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen.

Wichtiger sind jedoch die qualitativen Veränderungen des Lipoproteinprofils, die in einem Standardlipidprofil nicht sichtbar sind. Eine Reduktion der GFS-Zufuhr führt in der Regel zu einer Verringerung der Anteile großer LDL-Partikel, was den Surrogatmarker LDL-C senken kann, ohne dass ApoB nennenswert sinkt. Daher könnte eine diätetisch erzielte Senkung des LDL-C die präventive Wirkung überschätzen.

Der Phänotyp macht den Unterschied

Der Einfluss von gesättigten Fettsäuren auf den Lipidstoffwechsel hängt stark vom Kohlenhydratanteil der Ernährung, der Kalorienbilanz und der Insulinsensitivität ab. Eine kohlenhydratbetonte, fettarme Ernährung kann den Anteil an kleinen LDL-Partikeln erhöhen, die mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert sind. Dieser Lipidphänotyp wird durch eine langfristige positive Kalorienbilanz, Schlafmangel und Stress gefördert, was zu Insulinresistenz führt.

Bei einer kohlenhydratreduzierten, fettreichen Ernährung („Low Carb“) nimmt die Produktion von größeren LDL-Partikeln zu und der Anteil triglyzeridreicher Lipoproteine ab. Diese Effekte sind insbesondere bei Patienten mit Insulinresistenz, metabolischem Syndrom, NAFLD und Typ-2-Diabetes günstig. Sie sind auf Veränderungen der Körperzusammensetzung zurückzuführen, insbesondere auf die Abnahme ektoper Fettdepots.

wespenstich wann zum arzt sollte man wissen.

Genetische Veranlagung und der Lipidstoffwechsel

Auch die genetische Prädisposition spielt eine Rolle bei der Reaktion auf gesättigte Fettsäuren. Varianten im ApoE-Gen (APOE) können zu einer ungünstigeren metabolischen Lipoproteinantwort auf GFS führen.

Gesättigte Fettsäuren und kardiovaskuläre Erkrankungen: Was Studien zeigen

Prospektive Kohortenstudien zeigen mehrheitlich, dass der Konsum von gesättigten Fettsäuren kein unabhängiges kardiovaskuläres Risiko darstellt. Metaanalysen bestätigen diese fehlende Assoziation. Interessanterweise sind erhöhte Plasmaspiegel von Fettsäuren, die endogen durch DNL aus Kohlenhydraten entstehen (C16:0 und C16:1 n7), mit kardiovaskulärem Risiko und Mortalität assoziiert. Im Gegensatz dazu findet man für die Serumspiegel von Fettsäuren, die als Marker für Milchfettkonsum dienen (C15:0 und C17:0), eine inverse Assoziation mit dem kardiometabolischen Risiko.

Klinische Studien, in denen der Effekt einer GFS-Senkung untersucht wurde, ergaben mehrheitlich weder eine Reduktion der kardiovaskulären Mortalität noch der Gesamtsterblichkeit.

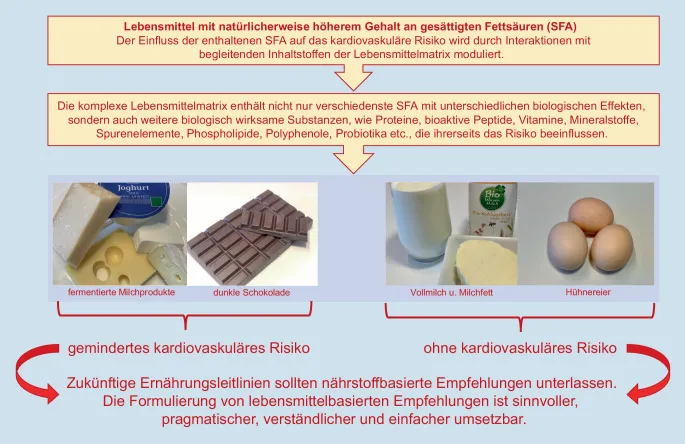

Der Kontext zählt: Gesättigte Fettsäuren in Lebensmitteln

Die gesundheitliche Bedeutung von Lebensmitteln sollte nicht pauschal nach ihrem GFS-Gehalt beurteilt werden. Gesättigte Fettsäuren sind in komplexe Matrizes eingebunden, die aus Dutzenden Nährstoffen und Begleitstoffen bestehen und unterschiedliche biologische Antworten auslösen. Milchfett beispielsweise wird von Hunderten biologisch wirksamen Nähr- und Inhaltsstoffen begleitet, für die potenzielle gesundheitliche Vorteile bekannt sind. Studien zeigen, dass vermehrter Konsum von Milch und Milchprodukten – auch von vollfetten – kein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko darstellt, sondern teilweise sogar ein signifikant vermindertes.

Fazit: Ein differenzierter Blick ist entscheidend

Die Evidenz deutet nicht darauf hin, dass eine Reduktion von Lebensmitteln mit gesättigten Fettsäuren harte kardiovaskuläre Endpunkte oder die Sterblichkeit reduziert. Die Effekte von Lebensmitteln auf das globale kardiovaskuläre Risiko resultieren aus der Summe der Bestandteile eines Lebensmittels und der Gesamtheit der Ernährung. Lebensmittelbasierte Empfehlungen, die Essmuster reich an naturbelassenen, unverarbeiteten Nahrungsmitteln aus pflanzlichen und tierischen Quellen sowie arm an Zucker und raffinierter Stärke empfehlen, sind sinnvoller als die isolierte Betrachtung einzelner Nahrungsbestandteile. Die Zukunft der Ernährungsempfehlungen liegt in der Integration von Genotyp, metabolischem Phänotyp und Umweltfaktoren in personalisierte Empfehlungen.