Kendō, die japanische Kampfsportart, deren Wurzeln bis ins 7. Jahrhundert zurückreichen, ist weit mehr als nur Schwertkampf. Sie entwickelte sich aus den Erfahrungen der Samurai im Umgang mit dem Nihonto (japanisches Schwert) und zielt auf die Stärkung des menschlichen Geistes ab. Der Begriff „Dō“ (Weg) entstammt dem Zen-Buddhismus und betont die Bedeutung von Meditation und geistiger Entwicklung. Doch was macht Kendō so besonders und wie erlernt man diese faszinierende Disziplin?

Die Geschichte des Kendō: Vom Schlachtfeld zur Kampfkunst

In der Heian-Periode (794-1185) entwickelten japanische Schmiedemeister spezielle Schwerter für die Samurai, die sich durch ihre Krümmung (sori) und erhabene Grate (shinogi) auszeichneten. Diese Schwerter wurden nicht nur zu Waffen, sondern auch zu Symbolen des Samurai-Geistes, die Stärke und Schönheit vereinten.

Mit dem Beginn der Edo-Zeit (1603-1868) erlebte Japan eine lange Friedensperiode. Die Samurai hatten keine Gelegenheit mehr, ihre Kampffähigkeiten auf dem Schlachtfeld zu trainieren. Dies führte zur Gründung zahlreicher Schwertkampfschulen (Kenjutsu). Im 18. Jahrhundert entstand daraus eine neue, sichere Vollkontakt-Methode mit Bambusschwertern (Shinai) – die Geburtsstunde des heutigen Kendō und des Holzschwert Kampfsport.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese Schwertkampfausbildung, ursprünglich als “Gekiken” oder “Kenjutsu” bekannt, in “Kendō” umbenannt, was wörtlich “Weg des Schwertes” bedeutet. Heute ist Kendō eine repräsentative Disziplin des modernen japanischen “Budō” (Weg des Kriegers), deren Ideale der Selbstverbesserung auf dem Geist der Samurai beruhen.

Kendō lernen: Mehr als nur Technik

Kendō ist keine leicht zu erlernende Kampfkunst, geschweige denn, sie zu meistern. Es erfordert Hingabe, Disziplin und die Bereitschaft, sich kontinuierlich zu verbessern. Der Fokus liegt nicht auf Perfektion, sondern auf der Entfaltung des eigenen Potenzials.

Das Können ist nicht das alleinige Maß für den Erfolg im Kendō. Vielmehr geht es um das Verhalten im Dojo und außerhalb: Respekt für den Gegner, Einfühlungsvermögen, Demut und Selbstbeherrschung sind von entscheidender Bedeutung. Die holzschwert kampfsport lehrt uns wichtige Werte für das Leben.

Die Etikette im Kendō Dojo

Die Einhaltung der traditionellen Verhaltensregeln unterscheidet Kendō von anderen Kampfsportarten. Für jede Situation im Dojo gibt es spezifische Regeln, die unbedingt befolgt werden müssen.

Beim Betreten und Verlassen des Dojos verbeugt man sich (ritsu rei). Im Dojo sind Scherze, Herumalbern und lautes Reden unangebracht. Man sollte immer eine angemessene Haltung einnehmen und das Dojo als einen respektvollen Ort betrachten.

Zu Beginn und am Ende jedes Trainings sitzen alle Dojo-Mitglieder im Seiza, um ihr Bogu anzulegen, sich zu verbeugen und es wieder abzulegen. Seiza ist die traditionelle japanische Sitzhaltung, die für viele westliche Praktizierende zunächst eine Herausforderung darstellt.

Erfahren Sie hier mehr zum japanischen Fersensitz Seiza

Die Regeln des Kendō

Wie jede Kampfkunst folgt auch Kendō einer Reihe von Regeln:

- Ein Kampf wird zwischen zwei Kendōka in einem Einzelmatch ausgetragen. Bei Mannschaftswettbewerben sind pro Team drei bis fünf Teilnehmer anwesend.

- Die Spielzeit unterscheidet sich bei Junioren (drei Minuten) und Senioren (fünf Minuten). Der Kampf wird so lange ausgetragen, bis einer der Kendōka zwei Punkte erzielt oder die Zeit abgelaufen ist.

- Die Punkte werden von drei Kampfrichtern vergeben.

- Der Teilnehmer mit den meisten Punkten gewinnt. Bei einem Unentschieden wird der Kampf in einem “Enchō” (einer neuen Runde) entschieden.

- Bei einem Team-Match gewinnt das Team mit den meisten Siegen. Bei Gleichstand entscheidet die Gesamtpunktzahl.

Kendo Stockkampf Ausrüstung und Waffen

Kendo Stockkampf Ausrüstung und Waffen

Die Kendō-Punkte: Präzision und Technik

Ein Yuko Datotsu (möglicher Punkt) in einem Kendo-Match muss ein präziser Stoß mit dem Shinai sein, der direkt in das Kendo Gu (Körper-Rüstung) des Gegners ausgeführt wird.

Eine bloße Berührung des Schwertes genügt nicht. Der Treffer muss mit der korrekten Angriffsfläche (Datotsu-bu) erfolgen und mit der richtigen Technik, Körperhaltung und Konzentration (Zanshin) eine der zulässigen Trefferflächen des Gegners erreichen. Ein Treffer wird mit dem “kiai”, einem lauten Schrei, angezeigt.

Die Datsu Bui (Punkteziele) in einem Kendo-Turnier

- Men-bu: die Sho-Men (Oberseite) und die Sayu-Men (Seiten) des Kopfschutzes

- Kote-bu: gepolsterte Bereiche des rechten oder linken Handgelenks (Migi-Kote und Hidari-Kote)

- Do-bu: Zielpunkt auf der linken oder rechten Seite der Kendo-Rüstung (Hidari-Do und Migi-Do)

- Tsuki-bu: der Halsbereich am Helm

Die Kendō Ränge: Ein Weg der persönlichen Entwicklung

Das Rangsystem im Kendō bemisst das Niveau eines Kendōka anhand eines Kyu-Dan Bewertungssystems. Im Gegensatz zu anderen Kampfkünsten gibt es im Kendō keine äußerlichen Rangzeichen wie farbige Gürtel.

Die sechs Grundgrade sind die Kyu (級), wobei der sechste der erste erreichbare Kyu ist. Der erste Kyu ist der höchste Grundrang. Die mittleren und fortgeschrittenen Stufen entsprechen dem Dan (段). Die Reihenfolge ist dem Kyu entgegengesetzt: der niedrigste ist der erste Dan und der höchste der achte Dan. Ab dem sechsten Dan erlangt man den Titel des Shogo in drei Stufen: Ren-shi, Kyo-shi und Han-shi.

Anforderungen der Kendo-Dan-Ränge:

Die Anforderungen variieren je nach Rang und umfassen Aspekte wie Alter, Trainingsdauer, Kenntnisse der Kata (festgelegte Bewegungsabläufe), Wettkampferfahrung und schriftliche Prüfungen.

Die Kendō Ausrüstung: Schutz und Tradition

Die Kendō-Kleidung besteht aus dem Keikogi (traditionelle japanische Sport-Wickel-Jacke) und der Hakama, einer weit geschnittenen Hose. Besonders charakteristisch ist die Schutzrüstung „Bogu“ (防具), die aus verschiedenen Teilen besteht:

Der Kopfschutz: Men (面)

Dieser Teil des Bogu schützt den Hals, das Gesicht und die Schultern des Kendōka. Der Men besteht aus einer Gesichtsmaske mit horizontalen Metallgitterung (megane). Unter dem Men wird oft ein Tenugui getragen.

Der Brustpanzer: „Dō“ (胴)

Der Dō besteht aus dem Bauchbereich (Dō-dai) und dem Protektor entlang des Brustbereichs (Mune). Der Mune ist meist aus mit Wolle gefüttertem und besticktem Leder gefertigt. Der Dō-dai hat heute eine ausgeprägtere Wölbung und ist oft aus lackierten Bambusstreben gefertigt.

Die Kendō-Handschuhe: Kote (小手)

Die Kote schützen die Hände und Arme des Kämpfers und bieten genug Mobilität, um das Shinai bequem zu greifen.

Der Hüftschutz-Gürtel: Tare (垂れ)

Der Hüftschutz „Tare“ ist ein dicker Schutzgürtel aus mehreren Baumwollschichten, der um die Taille gewickelt wird. Die fünf einzelnen Schutzlappen sind oft mit dem Namen des Trägers oder einem Wappen verziert. Alle Teile des Bogu werden in der Sitzposition Seiza angelegt.

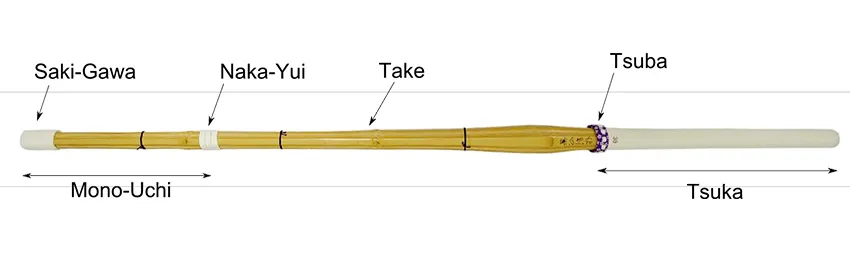

Shinai (竹刀): Das Kendō Schwert

Die Übungswaffen im Kendō sind die Shinai (竹刀). Sie repräsentieren ein Katana (japanisches Schwert) während des Kampfes. Shinai sollten nicht mit Bokuto (Holzschwertern) verwechselt werden, die beim Kenjutsu zum Einsatz kommen. Die holzschwert kampfsport Waffe ist also das Shinai.

Kendostick – japanischer Schwertkampf Bambusschwert

Kendostick – japanischer Schwertkampf Bambusschwert

Die Shinai werden meist aus Bambus-Lamellen gefertigt, es gibt aber auch Varianten aus Karbon. Die Länge des Shinai variiert und richtet sich nach dem Alter und dem Geschlecht des Kendōka. Ein Shinai für Erwachsene ist in der Regel zwischen 114 und 120 Zentimeter lang.

Fazit: Kendō – Mehr als nur ein Sport

Kendō ist eine faszinierende Kampfkunst, die Körper und Geist schult. Sie fördert Disziplin, Respekt, Selbstbeherrschung und die Entwicklung des eigenen Potenzials. Ob als sportliche Herausforderung oder als Weg zur inneren Stärke – Kendō bietet vielfältige Möglichkeiten. Wenn Sie auf der Suche nach einer traditionellen japanischen Kampfkunst sind, die mehr als nur körperliche Fitness bietet, ist Kendō eine ausgezeichnete Wahl. Wagen Sie den Schritt und entdecken Sie den “Weg des Schwertes”!

Die berühmtesten Samurai Japans

Kampfkunst in Japan: Budo – der Weg des Kriegers – Japanwelt

Dō – der „Weg“ der Japaner zu innerem Frieden