Deutschland ist weltweit bekannt für seine hohen Standards in Wissenschaft und Medizin. Ein zentraler Pfeiler dieser Exzellenz ist der Infektionsschutz, eine kritische Disziplin, die sowohl Patienten als auch medizinisches Personal schützt und die Qualität der Gesundheitsversorgung maßgeblich beeinflusst. Von der persönlichen Hygiene bis hin zu komplexen chirurgischen Eingriffen – strenge Protokolle und fundierte Forschung prägen die Strategien zum Schutz vor Infektionen. Dieser Artikel bietet einen tiefen Einblick in die vielfältigen Aspekte des Infektionsschutzes in deutschen Gesundheitseinrichtungen, basierend auf umfassenden Richtlinien und aktuellen Erkenntnissen.

Grundlagen des Infektionsschutzes: Persönliche Hygiene als Eckpfeiler

Der Infektionsschutz beginnt mit der Erkenntnis, dass die meisten Zivilisations- und Infektionskrankheiten multifaktoriell bedingt sind und durch die eigene Lebensweise beeinflusst werden können. Im medizinischen Kontext erweitert sich dies zur Individualhygiene, die alle gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen einer Person umfasst, ergänzt durch spezifische Maßnahmen, um eine Übertragung von Krankheitserregern auf Patienten zu verhindern.

Patientenhändehygiene und Körperpflege

Menschliche Zuwendung und eine förderliche Atmosphäre unterstützen den Genesungsprozess. Gleichzeitig ist die sorgfältige Körperreinigung und -pflege des Patienten, insbesondere bei bettlägerigen Personen, von entscheidender Bedeutung für den Infektionsschutz. Während individuelle Sauberkeitsgewohnheiten variieren, müssen im Krankenhausumfeld angepasste Empfehlungen befolgt werden.

| Maßnahme | Rhythmus |

|---|---|

| Ganzkörperbad | Wöchentlich |

| Duschen oder Körperwaschung | Täglich |

| Waschung Rima ani | Morgens und abends, ggf. auch zwischenzeitlich |

| Zähneputzen | Morgens und abends (mindestens jeweils 2 min) |

| Haarwäsche | 1–2 Mal/Woche |

| Händewaschen | Vor dem Essen, nach Toilettenbenutzung, nach Verschmutzung |

| Eincremen des Körpers | Nach jedem Duschen |

| Gesichtspflege | Morgens und abends, ggf. auch zwischenzeitlich (Tagescreme nach morgendlicher Reinigung, Nachtcreme nach abendlicher Reinigung, dermatologische Salbe bei Wundsein/individuellem Bedürfnis) |

| Wechsel Unterwäsche, Strümpfe | Täglich |

| Wechsel Hemden, Blusen | Täglich bis jeden 2. Tag |

| Wechsel Pyjama | Mindestens wöchentlich (häufiger bei starkem Schwitzen, nach Durchfeuchtung oder während antiseptischer Sanierung) |

| Bettbezug | Alle 2 Wochen (häufiger bei starkem Schwitzen, nach Durchfeuchtung oder während antiseptischer Sanierung) |

| Bettlaken, Kopfkissen | Bei Bedarf, z. B. nach starkem Schwitzen, Durchfeuchtung, während antiseptischer Sanierung bei MRSA |

Tabelle 5.1: Empfehlungen zur Körperhygiene (abgeleitet aus Kramer et al. 1993 und Bergler 1973, 1989)

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Händehygiene. Seifen auf Tensidbasis werden gegenüber Alkaliseifen bevorzugt, da sie hautschonender sind. Obwohl die Händedesinfektion (siehe Infektionsschutz für Personal) wirksamer ist, entfernt das Händewaschen mit Wasser und Seife Schmutzpartikel und einen Großteil der transienten Flora. Bei der Auswahl von Seifen ist ihre Wirkung auf die Haut zu beachten.

| Wirkung | Alkaliseifen | Tensidseifen |

|---|---|---|

| Kalkseifenbildung | Ja | Nein |

| Quellung | Ausgeprägt | Gering |

| Austrocknung | Mäßig | Gering bis mäßig (abhängig von rückfettenden Zusätzen) |

| Entfettung | Ausgeprägt | Weniger ausgeprägt |

| Verschiebung des Haut-pH-Werts zum Alkalischen | Je nach Expositionsdauer mäßig bis stark | Nein |

| Alkalineutralisationsvermögen | Deutlich verzögert | Wenig verzögert |

| Haut-pH-Regeneration | Stark beeinträchtigt | Kaum beeinflusst |

| Spreitung | Nein | Möglich |

Tabelle 5.2: Wirkung von Alkali- und Tensidseifen auf die Haut (nach Kramer, Weuffen und Schwenke 1973)

Personalhygiene und Kleiderordnung im Infektionsschutz

Die persönliche Hygiene der Mitarbeiter im Gesundheitswesen geht weit über private Standards hinaus, da von ihnen kein Infektionsrisiko für Patienten ausgehen darf. Dies ist ein entscheidender Aspekt des betrieblichen Infektionsschutzes.

Die Einhaltung einer strikten Kleiderordnung ist hierbei unerlässlich. Privatkleidung ist vor Dienstbeginn abzulegen, und spezielle Berufs- oder Bereichskleidung anzulegen. Pullover oder Langarm-T-Shirts über der Dienstkleidung sind untersagt, da sie Erreger aufnehmen und eine sichere Händedesinfektion behindern können. Schmuck an Händen und Unterarmen (Ringe, Armbänder, Uhren) ist bei Tätigkeiten, die eine Händedesinfektion erfordern, nicht erlaubt, da er ein Reservoir für Krankheitserreger darstellen kann.

Berufskleidung (kurzärmliger Kasack und Hose) schützt die private Kleidung vor Kontamination und vermittelt ein einheitliches Erscheinungsbild. Sie dient dazu, im Krankenhaus auftretende Erreger nicht in den häuslichen Bereich zu tragen. Bei erhöhter Infektionsgefährdung oder erforderlicher Sterilität kommt Schutzkleidung hinzu, die Personal und Patienten vor Kontamination schützt (sterile Kittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz, Schutzbrillen, Haarschutz). Insbesondere bei Kontakt mit multiresistenten Erregern (MRE) wie MRSA ist die korrekte Anwendung von Schutzkleidung und die Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen von höchster Priorität für den Infektionsschutz.

Gerade im Bereich der Händehygiene kann es zu Hautirritationen und Ekzemen kommen, wenn Hygienemaßnahmen nicht korrekt durchgeführt oder Hautschutz nicht ausreichend beachtet wird. Dies beeinträchtigt nicht nur das Wohlbefinden des Personals, sondern kann auch die Wirksamkeit des Infektionsschutzes reduzieren.

Interdigitales Ekzem: Eine Folge unzureichender Händehygiene im Gesundheitswesen.

Interdigitales Ekzem: Eine Folge unzureichender Händehygiene im Gesundheitswesen.

Das Brennen bei der Händedesinfektion ist ein Warnsignal für eine gestörte Hautbarriere und sollte ernst genommen werden. Hautschutz und -pflege sind daher fest in den Arbeitsalltag zu integrieren.

Infektionsprävention in der stationären Versorgung: Herausforderungen und Maßnahmen

Die stationäre Versorgung, insbesondere auf Intensivstationen (ITS) oder in chirurgischen Abteilungen, birgt spezifische Herausforderungen für den Infektionsschutz. Hier treffen immungeschwächte Patienten auf eine hohe Konzentration von Krankheitserregern und invasive Behandlungsmaßnahmen.

Allgemeine Patientenbetreuung und Dispositionsprophylaxe

Die umfassende Betreuung von Patienten zielt nicht nur auf die Genesung ab, sondern auch auf die Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen. Dazu gehören eine gesunde Ernährung, körperliche Aktivität und die Aufklärung über den Missbrauch von Genussmitteln. Auch die Umgebung spielt eine Rolle: Ein behagliches Raumklima sowie eine angenehme Innenausstattung und Beleuchtung sind Teil der Dispositionsprophylaxe, die den Patienten vor physikalischen und chemischen Umgebungsfaktoren schützt.

Spezielle Pflegemaßnahmen: Antiseptische Pflege und Inkontinenzmanagement

Über die allgemeine Körperhygiene hinaus sind spezielle Pflegemaßnahmen für den Infektionsschutz entscheidend. Dazu zählt die Antiseptische Körperwaschung zur gezielten Dekolonisation bei MRE oder zur Risikoreduktion in Hochrisikobereichen. Hierbei ist die sorgfältige Aufbereitung aller direkten Patientenkontaktgegenstände unerlässlich.

Antiseptische Mundpflege trägt, abhängig von der Erkrankung, zur Minderung des Infektionsrisikos bei, besonders bei immunsupprimierten oder beatmeten Patienten. Bei Harn- und Stuhlinkontinenz ist eine adäquate Pflege zur Vermeidung von Druckgeschwüren und Hautmazerationen entscheidend. Inkontinenzhilfen müssen nach jeder Entleerung gewechselt und die Haut mit pH-neutralen Waschlotionen gereinigt werden, um den Säure- und Fettschutzmantel der Haut zu erhalten.

Die Rolle der Ernährung und Probiotika im Infektionsschutz

Eine ausgewogene Ernährung ist ein oft unterschätzter Faktor im Infektionsschutz. Mangelernährung, insbesondere bei chirurgischen Patienten, erhöht das Risiko postoperativer Komplikationen und infektiöser Ereignisse.

Präoperative parenterale oder enterale Ernährung kann das Outcome verbessern, insbesondere bei schwerer Mangelernährung. Eine frühzeitige orale oder enterale Kost nach Operationen reduziert das Infektionsrisiko und verkürzt die Krankenhausverweildauer. Immunmodulierende Sondennahrungen mit Arginin, ω-3-Fettsäuren und Ribonukleotiden werden bei großen viszeralchirurgischen Eingriffen empfohlen.

Probiotika spielen eine zunehmende Rolle in der Infektionsprävention. Der menschliche Darm mit seiner vielfältigen Darmflora ist ein “vergessenes Organ”, das maßgeblich an der Abwehr von Krankheitserregern beteiligt ist. Probiotika, Präbiotika und Synbiotika können die Darmflora positiv beeinflussen und so zur Reduktion von Infektionen beitragen, beispielsweise bei Rotavirus-Gastroenteritis oder nekrotisierender Enterokolitis bei Neugeborenen. Auch zur Prävention von Surgical Site Infections (SSI) bei viszeralchirurgischen Eingriffen gibt es vielversprechende klinische Ergebnisse. Wichtige Bakterienspezies mit probiotischer Wirkung sind Bifido- und Laktobazillen.

Prävention von Krankenhausinfektionen in ausgewählten medizinischen Bereichen

Der Infektionsschutz ist in jedem medizinischen Fachbereich auf spezifische Risiken und Gegebenheiten zugeschnitten.

Chirurgische Eingriffe und Wundinfektionen (SSI)

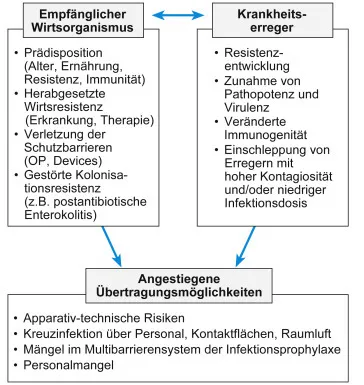

Surgical Site Infections (SSI) gehören zu den häufigsten nosokomialen Infektionen und stellen eine erhebliche Belastung dar. Ihre Prävention ist ein zentrales Anliegen im chirurgischen Infektionsschutz. Das Infektionsrisiko wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter der Patientenzustand (z.B. Diabetes, Mangelernährung, Rauchen), die Dauer und Art des Eingriffs, die chirurgische Technik sowie postoperative Faktoren (Wundversorgung, Drainagen).

Abb. 5.1: Ursachenkomplex für Surgical Site Infections (SSI) im chirurgischen Bereich

Abb. 5.1: Ursachenkomplex für Surgical Site Infections (SSI) im chirurgischen Bereich

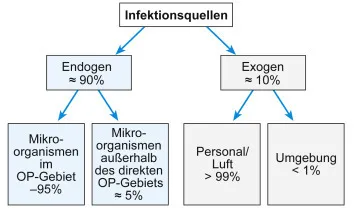

Die meisten SSI entstehen endogen, also durch Erreger vom Patienten selbst, gefolgt von Übertragungen durch Personal. Das Hygienemanagement muss daher alle möglichen Infektionswege berücksichtigen, von iatrogenen Übertragungen durch Personal bis hin zu Umgebungs- oder Selbstinfektionen.

Abb. 5.2: Übertragungswege für Erreger von Surgical Site Infections (SSI) in der Chirurgie

Abb. 5.2: Übertragungswege für Erreger von Surgical Site Infections (SSI) in der Chirurgie

Präventionsmaßnahmen umfassen die Sanierung bestehender Infektionen vor elektiven Eingriffen, die qualitätsgerechte Aufbereitung von Medizinprodukten, eine kurze präoperative Verweildauer, risikoadaptiertes MRSA-Screening und Dekolonisation sowie das Einstellen des Rauchens. Perioperativ sind die indikationsgerechte Antibiotikaprophylaxe (PAP), die korrekte chirurgische Händedesinfektion, präoperative Hautantiseptik und das Tragen steriler Schutzkleidung von größter Bedeutung. Postoperativ sichern aseptische Wundversorgung, gezieltes Drainagemanagement und eine konsequente Surveillance die Erfolge des Infektionsschutzes.

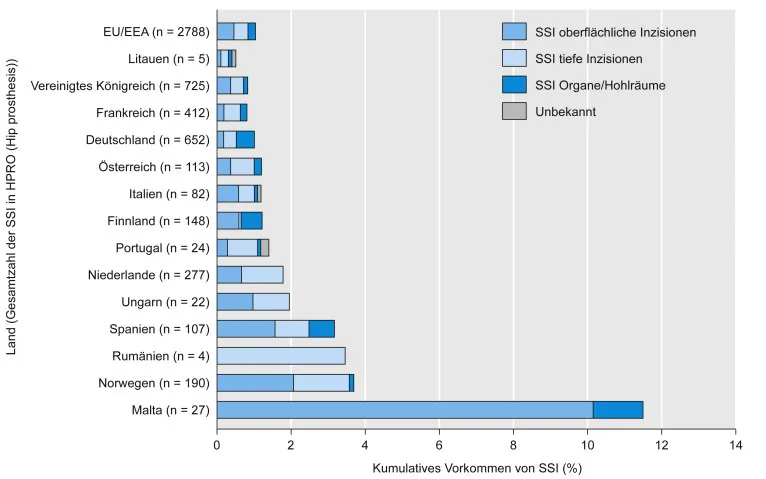

In der Orthopädie und Unfallchirurgie ist das SSI-Risiko bei Gelenkersatzoperationen besonders relevant.

Abb. 5.3: Kumulative Inzidenz der SSI-Raten von Hüftendoprothesenimplantationen (2010–2011)

Abb. 5.3: Kumulative Inzidenz der SSI-Raten von Hüftendoprothesenimplantationen (2010–2011)

Abb. 5.4: Ähnlich wie bei Hüftprothesen zeigen auch Knieendoprothesen-Implantationen spezifische SSI-Raten, deren Reduktion im Fokus des Infektionsschutzes steht. (Quelle: W922-001/L106)

Avitale Fremdkörper und Implantate sind prädisponierend für Biofilmbildung, die den Erfolg der antibiotischen Therapie beeinträchtigt. Eine strikte Prävention und ggf. eine chirurgisch-antibiotische Kombinationstherapie sind hier unerlässlich.

Katheterassoziierte Infektionen (HWI, BSI)

Katheterassoziierte Harnwegsinfektionen (HWI) und Blutstrominfektionen (BSI) stellen, insbesondere auf Intensivstationen, eine häufige Komplikation dar. Die Prävention basiert auf einer strengen Indikationsstellung für Katheter, aseptischer Anlagetechnik, täglicher Überprüfung der Notwendigkeit und sorgfältiger Pflege. Geschlossene Drainage- und Infusionssysteme sind dabei Standard.

Endoskopie und Instrumentenaufbereitung

Flexible Endoskope sind komplexe Medizinprodukte mit inneren Kanalsystemen, die schwer zu reinigen und zu desinfizieren sind. Die Aufbereitung dieser Instrumente ist ein hochsensibler Bereich des Infektionsschutzes, da Rückstände von Mikroorganismen zu Ausbrüchen führen können.

Abb. 5.5: Schematische Darstellung des Kanalsystems eines flexiblen Endoskops (Olympus)

Abb. 5.5: Schematische Darstellung des Kanalsystems eines flexiblen Endoskops (Olympus)

Die manuelle Vorreinigung unmittelbar nach Gebrauch (“bedside cleaning”) ist essenziell, gefolgt von einer validierten maschinellen Reinigung und Desinfektion in Reinigungs-Desinfektions-Geräten für Endoskope (RDG-E). Die Wahl geeigneter Desinfektionsmittel, die wirksam, materialschonend und toxikologisch unbedenklich sind, ist hierbei kritisch. Regelmäßige mikrobiologische Kontrollen der aufbereiteten Endoskope sind unerlässlich, um die Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.

Besonderheiten in Pädiatrie und Neonatologie

Kinder, insbesondere Frühgeborene, sind aufgrund ihres noch unreifen Immunsystems und der oft notwendigen invasiven Maßnahmen besonders anfällig für nosokomiale Infektionen. Ein erhöhtes Risiko besteht auch durch die Übertragung von multiresistenten Erregern (MRE) wie MRSA und MRGN. Effektiver Infektionsschutz erfordert hier spezielle Isolierungsmaßnahmen, altersgerechte Screening-Verfahren und eine konsequente Händedesinfektion. Auch der sichere Umgang mit Muttermilch und Formulanahrung spielt eine wichtige Rolle.

Infektionsschutz in der Dialyse

Dialysepatienten sind aufgrund ihrer eingeschränkten Nierenfunktion und der damit verbundenen Immundefizienz sowie des regelmäßigen Zugangs zum Blutkreislauf hochgefährdet für Infektionen. Die Prävention konzentriert sich auf aseptische Dialysezugangspflege, sorgfältige Hygiene bei der Konnektion und Diskonnektion der Dialysemaschine sowie strenge Desinfektionsprotokolle für Geräte und Oberflächen. Die Separierung von Patienten mit Hepatitis, HIV oder MRE ist hier ein wichtiges Element des Infektionsschutzes.

Zahnmedizin und MKG-Chirurgie

Auch in zahnmedizinischen Praxen und der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ist der Infektionsschutz von hoher Bedeutung. Infektionsgefahren bestehen durch Aerosolbildung, direkten Kontakt mit Blut und Schleimhaut sowie die Aufbereitung von Instrumenten. Die “Multibarrierenstrategie” umfasst hierbei die Anamnese zu Infektionsrisiken, Mundhöhlenantiseptik, Antibiotikaprophylaxe, strikte Nonkontamination und Händehygiene sowie Personalschutz (Schutzhandschuhe, Mund-Nasen-Schutz, Augenschutz). Die Aufbereitung zahnärztlicher Medizinprodukte erfolgt nach strengen Vorgaben, um die Übertragung von Erregern, einschließlich Prionen, zu verhindern.

Arbeitsschutz und betriebliche Hygiene: Schutz für Personal und Patienten

Der Infektionsschutz im Gesundheitswesen ist untrennbar mit dem Arbeitsschutz verbunden. Gesetzliche Regelungen und Vorschriften der Unfallversicherungsträger (z.B. BGW) verpflichten Arbeitgeber, umfassende Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu ergreifen.

Gesetzliche Grundlagen und die Rolle des Betriebsarztes

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und die Biostoffverordnung (BioStoffV) bilden die rechtliche Grundlage. Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit unterstützen Arbeitgeber bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, der Festlegung von Schutzmaßnahmen und der regelmäßigen Unterweisung des Personals. Die arbeitsmedizinische Vorsorge, einschließlich Impfangeboten (z.B. Hepatitis B, Influenza), ist ein wichtiger Bestandteil, um die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten und berufsbedingten Infektionen vorzubeugen.

Sofortmaßnahmen bei akzidenteller Kontamination

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen können akzidentelle Kontaminationen (z.B. Nadelstichverletzungen, Kontakt mit Blut) auftreten. Schnelles und korrektes Handeln ist entscheidend, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Sofortmaßnahmen umfassen:

- Förderung des Blutflusses bei Stichverletzungen.

- Gründliches Waschen mit Wasser und Seife, gefolgt von einer antiseptischen Behandlung der Haut.

- Reichliches Spülen der Augen oder Mundhöhle mit Wasser oder geeigneten Antiseptika.

Abb. 5.7: Irritatives Handekzem durch unzureichenden Hautschutz, beeinträchtigt den Infektionsschutz

Abb. 5.7: Irritatives Handekzem durch unzureichenden Hautschutz, beeinträchtigt den Infektionsschutz

Bei relevantem Infektionsrisiko (z.B. HIV, HBV, HCV) ist eine umgehende Vorstellung beim Durchgangsarzt (D-Arzt) für eine detaillierte Risikobewertung und ggf. Postexpositionsprophylaxe (PEP) erforderlich. Eine rasche PEP, idealerweise innerhalb von 1 Stunde nach Exposition, kann das Übertragungsrisiko signifikant senken.

Fazit: Deutschlands Engagement für umfassenden Infektionsschutz

Der Infektionsschutz in Deutschland ist ein dynamisches Feld, das sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den Herausforderungen neuer Erreger und komplexerer medizinischer Verfahren gerecht zu werden. Die strengen nationalen und europäischen Richtlinien, gepaart mit einer tief verwurzelten Kultur der Hygiene und Patientensicherheit, sind ein Zeichen für Deutschlands Engagement in diesem Bereich. Von der alltäglichen Händedesinfektion bis zu den hochkomplexen Protokollen in spezialisierten Kliniken – umfassende Maßnahmen gewährleisten, dass die Gesundheitsversorgung auf einem der höchsten Niveaus weltweit stattfindet.

Wir von Shock Naue sind stolz darauf, die deutsche Herangehensweise an den Infektionsschutz zu beleuchten und Ihnen fundierte Informationen zur Verfügung zu stellen. [Internal Link: Entdecken Sie weitere Beiträge zum Thema Gesundheit in Deutschland auf Shock Naue.]

Dieser Artikel basiert auf den umfassenden Richtlinien und wissenschaftlichen Erkenntnissen aus führenden deutschen Fachpublikationen und Empfehlungen, darunter jene der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) am Robert Koch-Institut (RKI), des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und weiterer relevanter Fachgesellschaften.