Deutschland ist bekannt für seine tiefgreifenden Beiträge in Wissenschaft und Philosophie, und das Bildungswesen bildet hier keine Ausnahme. Ein fundamentales Konzept, das die deutsche Pädagogik nachhaltig geprägt hat, ist die Kategoriale Bildung nach Wolfgang Klafki. Dieses Modell bietet einen wegweisenden Ansatz zur Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen und strebt danach, Bildungsinhalte so zu vermitteln, dass sie für Lernende eine umfassende Welterschließung ermöglichen. In einer Zeit des rasanten Wandels, in der das Verständnis und die Anwendung von zukünftige Technologien immer wichtiger werden, gewinnt Klafkis didaktischer Ansatz, der über bloße Faktenvermittlung hinausgeht, an aktueller Bedeutung.

Klafkis Theorie der kategorialen Bildung entstand aus der kritischen Auseinandersetzung mit zwei vorherrschenden Strömungen der Bildungstheorie: den materialen und den formalen Bildungstheorien. Beide Ansätze hatten ihre Berechtigung, zeigten aber in ihrer reinen Form deutliche Limitationen auf, die Klafki durch sein integratives Modell zu überwinden suchte.

Materiale und formale Bildungstheorien: Die Grundlage für Klafkis Ansatz

Um die Genese der kategorialen Bildung zu verstehen, ist es unerlässlich, die historischen Wurzeln und die jeweiligen Stärken und Schwächen der materialen und formalen Bildungstheorien zu beleuchten, die Wolfgang Klafki als Ausgangspunkt seiner Überlegungen nutzte.

Materiale Bildung: Kanon, Inhalte und ihre Grenzen

Materiale Bildungstheorien basieren auf der Annahme, dass Bildung primär durch die Aneignung von festen Wissensbeständen und Inhalten erfolgt. Das Beherrschen spezifischer Materie – sei es ein Kanon klassischer Literatur, historischer Fakten oder mathematischer Formeln – wird dabei direkt mit dem Erfolg des Bildungsprozesses gleichgesetzt. Die Vorstellung ist, dass die inhaltliche Durchdringung dieser “Bildungsgüter” die Lernenden befähigt, sich in der Welt zurechtzufinden und für das spätere Leben qualifiziert zu sein.

Dies äußert sich in stark inhaltlich orientierten Lehrplänen und der Forderung nach Grundwissenskatalogen, deren Kenntnis als unverzichtbar gilt. Solche Ansätze führen oft zu einem “Wettkampf der Fächer” um Stundenanteile und betonen das Nachholen von vermeintlichen “Lücken”, wenn Inhalte nicht beherrscht werden. Die Materialität der Bildung wirft unweigerlich Kanon-Fragen auf, die nicht nur mit der Auswahl bestimmter Inhalte, sondern auch mit Ressourcenfragen und damit einhergehenden Konkurrenzen verbunden sind. Bestimmte Perspektiven werden einbezogen, während andere notwendigerweise ausgegrenzt werden.

Formale Bildung: Subjekt, Kompetenzen und Methoden

Im Gegensatz dazu rücken formale Bildungstheorien das sich entwickelnde und lernende Subjekt in den Mittelpunkt. Sie fragen danach, wie heranwachsende Individuen die objektiven Anforderungen der gegenwärtigen und zukünftigen Welt bewältigen können, indem sie bestimmte Handlungs- und Verhaltensweisen sowie Einstellungen entwickeln. Der Fokus liegt hier nicht auf dem Was, sondern auf dem Wie der Bildung.

Formale Bildung kann sich auf die Entwicklung spezifischer Methoden und instrumenteller Fähigkeiten konzentrieren oder auf die Entfaltung allgemeiner Lernfunktionen im Subjekt. Hierbei wird die Beherrschung dieser instrumentellen Fähigkeiten als förderlicher erachtet als die bloße Akkumulation materieller Wissensbestände. Konzepte, die beispielsweise eine schnelle Adaption an eine sich wandelnde Umwelt wie die fortschreitende Car2X-Technologie erfordern, fallen eher in den Bereich der formalen Bildung, da sie Problemlösungsfähigkeiten und analytisches Denken schulen.

Die Notwendigkeit einer Synthese: Klafki und die kategoriale Bildung

Die Unterscheidung zwischen materialer und formaler Bildung wurde maßgeblich vom Pädagogen und Didaktiker Wolfgang Klafki (1959) vorgenommen, um die historische Entwicklung pädagogischer Theorien zu systematisieren. Klafki erkannte jedoch, dass diese Unterscheidung idealtypisch ist. In der Realität, so Meyer & Meyer (2007, 33), sind “real vorfindliche Bildungstheorien immer in der […] Bandbreite des Möglichen zu verorten, die Extreme findet man nur in der Konstruktion.”

Daher enthalten zeitgenössische Bildungstheorien stets Elemente beider Seiten. Weder instrumentelle Fähigkeiten noch materiale Inhalte existieren isoliert: „Kompetenzen benötigen für ihre Entwicklung Inhalte. […] Formale Bildung ohne Inhalte wäre leer. Materiale Bildung, die nicht das sich bildende Subjekt formt, wäre blind“ (Meyer & Meyer 2007, 37). Diese Erkenntnis führte Klafki zu seinem Konzept der kategorialen Bildung, welches die Gegensätze aufheben und eine umfassende, sinnstiftende Bildung ermöglichen soll. Es ist ein Ansatz, der nicht nur für universitäre Pädagogik relevant ist, sondern tief in die alltägliche Unterrichtspraxis hineinwirkt und Auseinandersetzungen um Schulentwicklung maßgeblich bestimmt.

Die Didaktische Analyse: Fünf Grundfragen für bildungswirksamen Unterricht

Klafkis didaktische Analyse ist der Kern der kategorialen Bildung. Sie ist eine didaktische Interpretation und Strukturierung von Unterrichtsinhalten, die Lehrkräfte dazu anregt, die Relevanz und den Wert des zu behandelnden Stoffes kritisch zu hinterfragen. Klafki formulierte hierfür fünf grundlegende Fragen, die als Leitfaden dienen:

- Gegenwartsbedeutung: Welche Bedeutung hat der Inhalt für die aktuellen Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler? Welche pädagogische und/oder bildungsbezogene Relevanz sollte er haben?

- Zukunftsbedeutung: Welche potenzielle Bedeutung kann oder soll der Inhalt für die nach- oder außerschulische Zukunft der Lernenden entfalten? Dies schließt auch die Vorbereitung auf die Bewältigung komplexer Herausforderungen im Kontext

technologien der zukunftein. - Struktur des Inhalts: Was ist der wesentliche, strukturelle Kern oder Gehalt des Inhalts, unter Berücksichtigung seiner Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung?

- Exemplarische Bedeutung: Welchen über den konkreten Inhalt hinausweisenden, allgemeinen Sachverhalt oder welches Problem erschließt der zu behandelnde Inhalt?

- Zugänglichkeit: Welche konkreten Fälle, Phänomene oder Situationen können den Inhalt anschaulich machen und sind für die spezifische Lerngruppe (Bildungsstufe, Herkunftsmilieu etc.) besonders interessant und zugänglich?

Von Lehrplänen zur Bildungsrelevanz: Warum die Didaktische Analyse unverzichtbar ist

Klafki ging davon aus, dass Lehrpläne, die oft Listen von Inhalten darstellen (wie z.B. Philosophinnen und ihre Werke im Ethikunterricht), bereits eine Vorstrukturierung hinsichtlich des Bildungsgehalts enthalten. Doch selbst wenn Kompetenzformulierungen in den Vordergrund treten, bleiben die zugrunde liegenden Konzepte überwiegend abstrakt. Ein Lehrplan kann beispielsweise “Freundschaft” als Thema nennen, doch die konkrete Ausgestaltung und die damit verbundenen Reflexionen müssen auf die Altersstufe und die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen zugeschnitten werden.

Daher ist die didaktische Analyse durch die unterrichtende Lehrkraft unabdingbar. Sie dient dazu, den Bildungsgehalt, den Lehrplangestalter angenommen haben, für die konkrete Unterrichtssituation freizulegen und zu konkretisieren. Wie Klafki (1958/1963, S. 133f.) prägnant zusammenfasst:

„Jene Bildungsinhalte also, die dem Lehrer in der Gestalt des Lehrplans sich darbieten, und deren Bildungsgehalt (oder Bildungswert) es in der ‚didaktischen Analyse‘ aufzuspüren gilt, müssen als eine in bestimmten geistig-geschichtlichen Situationen und im Blick auf bestimmte Kinder (Lebenskreise, Schulformen, Bildungsstufen) getroffene Auswahl verstanden werden. Die Lehrplangestalter nehmen an, dass diese Inhalte, wenn die betreffenden Kinder oder Jugendlichen sie sich zu eigen gemacht haben, den jungen Menschen dazu befähigen werden ins ich und zugleich im Verhältnis zur Welt ‚eine gewisse Ordnung‘ […] herzustellen, ‚Verantwortung zu übernehmen‘ […], Lebensnotwendigkeiten zu bewältigen und freie Lebensmöglichkeiten zu ergreifen. Die Bildungsinhalte sollen solche Ordnungsmöglichkeiten, Verantwortungen, unausweichliche Lebensnotwendigkeiten und freie Lebensmöglichkeiten repräsentieren, und das heißt zugleich: den jungen Menschen für Ordnungen (etwa rechtliche, soziale, sittliche), Verantwortungen (etwa mitmenschliche, politische) Notwendigkeiten (etwa die Beherrschung der sogen. Kulturtechniken, eines Mindestmaßes an lebendigem Wissen usf.), freie geistige Möglichkeiten […] [öffnen]. Solche Erschließung, solches Offenmachen für Inhalte und Werte können die sogenannten Bildungsinhalte nur leisten, weil ihnen ein besonderes Wesensmerkmal eigen ist: Es charakterisiert einen Bildungsinhalt, dass er als einzelner Inhalt immer stellvertretend für viele Kulturinhalte steht; immer soll ein Bildungsinhalt Grundprobleme, Grundverhältnisse, Grundmöglichkeiten, allgemeine Prinzipien, Gesetze, Methoden sichtbar machen. Jene Momente nun, die solche Erschließung des Allgemeinen im Besonderen oder am Besonderen bewirken, meint der Begriff des Bildungsgehaltes. Jeder besondere Bildungsinhalt birgt in sich also einen allgemeinen Bildungsgehalt.“

Dies unterstreicht, dass jeder konkrete Bildungsinhalt einen allgemeinen Bildungsgehalt in sich trägt, der durch die didaktische Analyse zugänglich gemacht werden muss.

Klafkis Verständnis des Bildungsgehalts

Klafki verortete den Maßstab zur Freilegung des Bildungsgehalts eines Inhaltes in drei Prinzipien: dem Elementaren, dem Fundamentalen und dem Exemplarischen (vgl. Meyer & Meyer 2007, 39ff.; Jank & Meyer 2021, 220ff.). Diese drei Dimensionen sind eng miteinander verknüpft und stellen keine strikt trennscharfen Kategorien dar, sondern beleuchten das Problem der kategorialen Bildung aus verschiedenen Blickwinkeln.

Buchcover "Diercke Methoden: Ethische und politische Bildung im Geographieunterricht" als Beispiel für bildungstheoretische Ansätze

Buchcover "Diercke Methoden: Ethische und politische Bildung im Geographieunterricht" als Beispiel für bildungstheoretische Ansätze

Die drei Dimensionen der Kategorialen Bildung: Exemplarisches, Elementares und Fundamentales

Die Verschmelzung von inhaltlicher Tiefe und prozessorientierter Entwicklung findet sich in den drei untrennbaren Dimensionen der kategorialen Bildung.

Exemplarisches Lernen: Vom Besonderen zum Allgemeinen

Das Exemplarische bezieht sich auf die Auswahl eines Unterrichtsinhaltes, der beispielhaft für einen größeren, allgemeinen Sachverhalt steht. Ein konkreter Fall, etwa das Thema Freundschaft, ist nur dann exemplarisch, wenn er einerseits allgemeine Aspekte behandelt, an die Schüler*innen mit ihren eigenen Erfahrungen anknüpfen können, und andererseits spezifische Elemente enthält, die über die individuellen Erlebnisse hinausweisen. So kann der konkret-allgemeine Fall einen besonderen Bildungsgehalt entfalten. Selbst in hochspezialisierten Feldern wie der MEMS-Technologie geht es darum, die zugrundeliegenden Prinzipien anhand von Beispielen zu erschließen.

Elementares Lernen: Grundprinzipien erschließen

Der exemplarische Fall muss ein allgemeines Prinzip erfahrbar machen, etwas Allgemeines aufdecken und in diesem Sinne elementar sein. Im Beispiel der Freundschaft könnten dies die drei Arten der Freundschaft nach Aristoteles sein (Freundschaft des Nutzens, der Lust und vollkommene Freundschaft), die als elementare Strukturen menschlicher Beziehungen dienen.

Fundamentales Lernen: Tiefgreifende Lernerlebnisse

In der Behandlung des exemplarischen Inhalts, der ein elementares Prinzip entfaltet, kommt es zu Lern-Erfahrungen oder Lern-Erlebnissen, die Klafki als fundamental bezeichnete. Dies verweist auf den Inszenierungscharakter von Unterricht und die prozesshaften Strukturen des Lehrens und Lernens als praktische Tätigkeiten. Die Bildungsinhalte sollen nicht nur kognitiv verstanden, sondern emotional und existenziell erfahren werden, um tiefgreifende Einsichten zu ermöglichen. Der Bildungsprozess als solcher sollte zu einem Erlebnis werden, das nachhaltige Spuren hinterlässt.

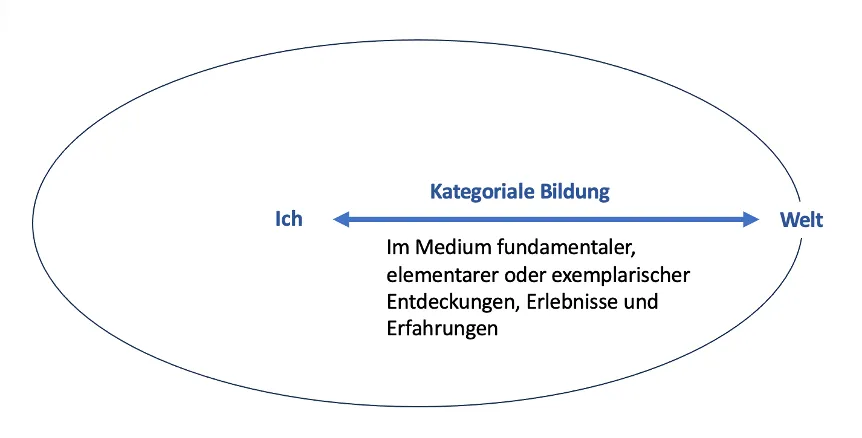

Schematische Darstellung der Kategorialen Bildung nach Applis (2024) unter Berücksichtigung von Meyer & Meyer (2021), die Exemplarisches, Elementares und Fundamentales verknüpft

Schematische Darstellung der Kategorialen Bildung nach Applis (2024) unter Berücksichtigung von Meyer & Meyer (2021), die Exemplarisches, Elementares und Fundamentales verknüpft

Kategoriale Bildung in der Praxis: Methoden für ganzheitliches Lernen

Bildende Unterrichtsprozesse entfalten sich im Zusammenspiel des Exemplarischen, Elementaren und Fundamentalen. Klafkis Begriffe sind dabei nicht streng voneinander abgrenzbar, sondern versuchen, das Problem der Welterschließung aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Ganz entscheidend für den Bildungsprozess sind dabei Unterrichtsmethoden, die kognitive und affektive Aspekte ganzheitlicher Lernprozesse ermöglichen und deren Reflexion begleiten. Die Förderung von Fähigkeiten zur Bewältigung von neue Zukunftstechnologien erfordert ebenfalls solche ganzheitlichen Ansätze.

Die Mystery-Methode: Systemisches Denken fördern

Ein Beispiel für eine solche Methode ist die Mystery-Methode. Sie zielt darauf ab, die Fähigkeit zum systemischen Denken zu fördern, um komplexe gesellschaftspolitische Fragestellungen in mehreren Dimensionen (sozial, ökologisch, ökonomisch, politisch) und unter Berücksichtigung vieler Perspektiven zu erschließen. Dies passt hervorragend zum Anspruch der kategorialen Bildung, da es Lernende dazu befähigt, in einem konkreten Fall (dem Mystery) die zugrunde liegenden Strukturen und Zusammenhänge (das Elementare) zu erkennen und daraus übertragbare Einsichten zu gewinnen.

Dilemmadiskussion und Lebenslinienmethode: Moralische und soziale Kompetenzen entwickeln

Ähnlich verhält es sich mit der Dilemmadiskussion als Unterrichtsmethode. Hier werden in gehaltvollen, bildungsrelevanten Themenstellungen eine Vielzahl an moralischen und legalen Normen, interpersonalen Verpflichtungen sowie politischen oder ökonomischen Motiven miteinander verwoben. Im exemplarisch Konkreten entfaltet sich das Elementare, indem Schüler*innen lernen, ethische Grundfragen zu identifizieren und zu reflektieren. Auch die Lebenslinienmethode dient dazu, komplexe menschliche Erfahrungen exemplarisch zu erschließen und fundamentale Einsichten in Lebenszusammenhänge zu ermöglichen. Diese Methoden sind essenziell, um die Future-Technologie nicht nur technisch zu verstehen, sondern auch ihre sozialen und ethischen Implikationen zu bewerten.

Die Welt erschließen: Kategoriale Bildung als Ziel

Meyer & Meyer (2021, 40) fassen Klafkis Verständnis des Bildungsprozesses prägnant zusammen:

„Der Bildungsprozess ist […] ein konkret identifizierbares Erlebnis, in dem sich das ganze (die ‚Welt‘) erschließt. Das lernende, noch nicht gebildete Subjekt (das ‚Ich‘) erschließt sich die Welt (die Inhalte, das ‚Objektive‘), aber nur dann, wenn es Fundamentales, Elementares und Exemplarisches entdeckt, erlebt und erfährt, dass dies für es selbst Bedeutung hat. Anders formuliert: Unterrichtsinhalte sind nur dann bildend und nicht nur eine enzyklopädische Anhäufung bloßen Faktenwissens, wenn sie den lernenden Subjekten Grunderfahrungen und grundlegende Einsichten vermitteln, die ihnen zugleich welterschließende Kategorien (Gedankenformen im philosophischen Sinn) an die Hand geben.“ (ebd.)

Der kategoriale Bildungsansatz ermöglicht nach Klafki ein Erschließen der Welt als Ganzes. Indem sich im exemplarisch Konkreten das Allgemeine entdeckt, heben sich die Gegensätze zwischen Objektbezug (materiale Bildungstheorien, Lehrpläne) und Subjektbezug (formale Bildungstheorien, Kompetenzentwicklung, Identitätsentwicklung) auf.

Zwar lässt sich aus Klafkis erkenntnistheoretischer Position kein festes Curriculum an exemplarischen Fällen ableiten, doch eines steht fest: Das Allgemeine ist für den Menschen nur in einem Konkreten entdeckbar, das ihm prinzipiell zugänglich ist. Dies verweist auf Klafkis Forderung nach der Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Bildungsinhaltes – ein zeitloses Prinzip für eine sich stetig wandelnde Bildungslandschaft in Deutschland und darüber hinaus.

Fazit: Kategoriale Bildung als Wegweiser für zukunftsfähigen Unterricht

Die kategoriale Bildung nach Wolfgang Klafki ist mehr als nur ein theoretisches Konstrukt; sie ist ein praktischer Leitfaden für Lehrkräfte, um Bildungsprozesse zu gestalten, die über die bloße Wissensvermittlung hinausgehen. Durch die Synthese von materialer und formaler Bildung und die Fokussierung auf die didaktische Analyse, die das Exemplarische, Elementare und Fundamentale eines Inhaltes freilegt, ermöglicht sie eine tiefgreifende Welterschließung für die Lernenden.

In einer komplexen und sich rasch entwickelnden Welt, in der junge Menschen auf ständig neue Herausforderungen vorbereitet werden müssen, bietet Klafkis Ansatz einen Rahmen, um Inhalte so zu wählen und zu vermitteln, dass sie nicht nur Wissen, sondern auch grundlegende Denk- und Handlungsweisen vermitteln. Die Auseinandersetzung mit der kategorialen Bildung ist daher für alle, die das deutsche Bildungssystem verstehen und aktiv mitgestalten wollen, von entscheidender Bedeutung. Sie lädt dazu ein, über den Tellerrand der reinen Fachinhalte zu blicken und Bildung als einen ganzheitlichen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung und Welterschließung zu verstehen.

Literaturhinweise

Meyer, H. & Jank (2021). Didaktische Modelle. Berlin.

Klafki, W. (1959). Das pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der kategorialen Bildung. Weinheim & Basel: Beltz.

Klafki, W. (2007). Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch konstruktive Didaktik. Beltz-Verlag: Weinheim & Basel.

Klafki, W. (1995). Zum Problem der Inhalte des Lehrens und Lernens in der Schule aus der Sicht kritisch-konstruktiver Didaktik – In S. Hopmann & K. Riquarts (Hrsg.) Didaktik und/oder Curriculum. Grundprobleme einer international vergleichenden Didaktik. Weinheim: Beltz 1995. S. 91-102. https://doi.org/10.25656/01:10001

Meyer, M.A. & Meyer, H. (2007). Wolfgang Klafki. Eine Didaktik für das 21. Jahrhundert? Weinheim & Basel: Beltz.