Wolfgang Klafki, einer der einflussreichsten deutschen Pädagogen des 20. Jahrhunderts, prägte mit seiner Theorie der Kategorialen Bildung ein tiefgreifendes Verständnis von Bildung, das bis heute die didaktische Diskussion maßgeblich beeinflusst. Im Kern geht es darum, wie Menschen sich die Welt aneignen und dabei gleichzeitig ihre Persönlichkeit entfalten. Dieses Konzept ist nicht nur für die allgemeine Pädagogik von Bedeutung, sondern bietet auch wertvolle Perspektiven für die Didaktik in spezialisierten Kontexten. Die Auseinandersetzung mit Klafkis Ideen ist essenziell, um die Anforderungen an eine Bildung zu verstehen, die sowohl das Individuum stärkt als auch dessen Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht.

Was ist Kategoriale Bildung? Definition und Grundlagen

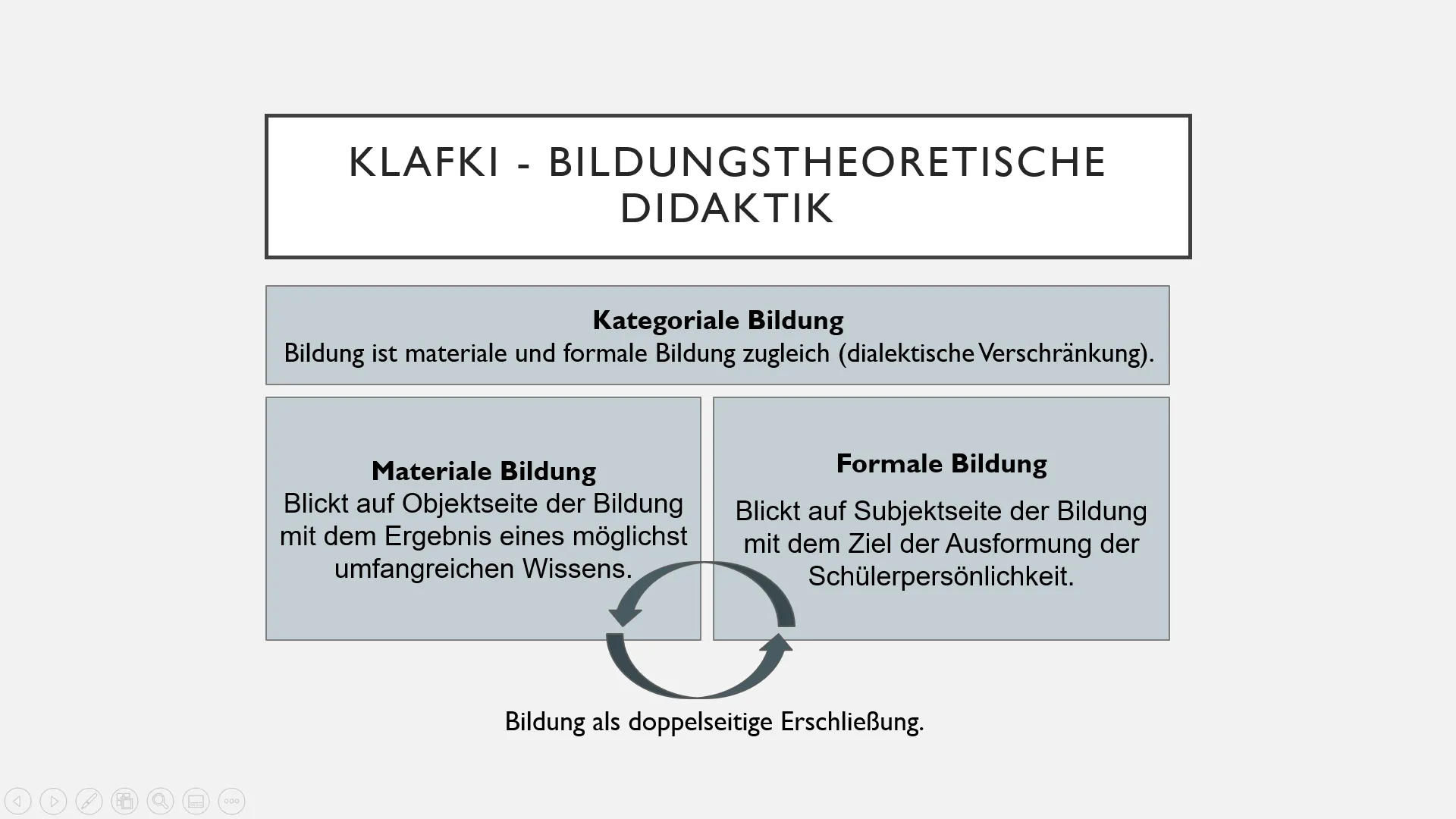

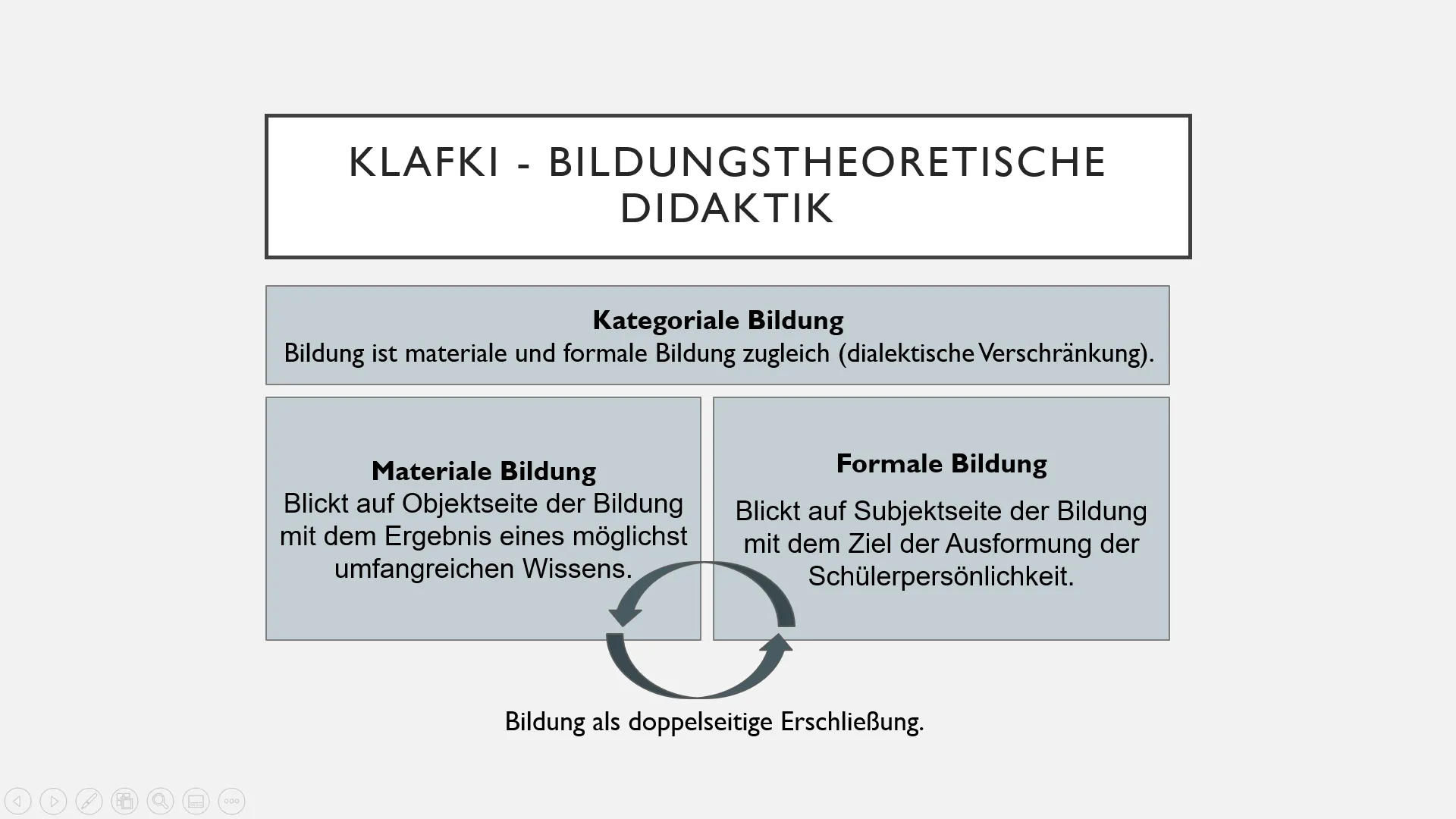

Klafkis bildungstheoretische Didaktik ist untrennbar mit dem Konzept der Kategorialen Bildung verbunden. Dieses Verständnis von Bildung überwindet traditionelle Dichotomien und fasst Bildung als einen dynamischen, doppelseitigen Prozess auf.

Die doppelte Dimension: Materiale und Formale Bildung

Im Zentrum der Kategorialen Bildung steht die Synthese von zwei scheinbar gegensätzlichen Bildungsansätzen, die Klafki als materiale Bildung und formale Bildung bezeichnet:

- Materiale Bildung (Objektseite): Dieser Aspekt konzentriert sich auf die Inhalte, die der Mensch sich aneignet. Es geht um die Konfrontation mit und die Erschließung von Bildungsinhalten, Wissensbeständen und kulturellen Gütern. Das Ziel ist der Aufbau eines möglichst umfassenden und strukturierten Wissens über die Welt. Hier steht das „Was“ des Lernens im Vordergrund – welche Gegenstände, Fakten und Theorien sollen gelernt werden?

- Formale Bildung (Subjektseite): Im Gegensatz dazu legt die formale Bildung den Fokus auf das Subjekt, also den Lernenden selbst. Sie zielt darauf ab, die Entfaltung der Persönlichkeit, die Entwicklung individueller Potenziale und Kompetenzen zu unterstützen. Hier geht es um das „Wie“ des Lernens – wie entwickle ich Denkweisen, Problemlösungsstrategien, ethische Urteilsfähigkeit oder Kreativität? Ziel ist die bestmögliche Ausbildung von Fähigkeiten im Umgang mit der Wirklichkeit.

Die Kategoriale Bildung versteht diese beiden Seiten nicht als getrennte oder konkurrierende Konzepte, sondern als zwei notwendige, gleichrangige und sich gegenseitig bedingende Pole des Bildungsprozesses. Der Bildungsinhalt und der Schüler/die Schülerin stehen dabei in einer wechselseitigen Beziehung.

Die Dialektische Verschränkung: Einheit in der Vielheit

Klafki betont die Notwendigkeit einer dialektischen Verschränkung der objektbezogenen (materialen) und der subjektbezogenen (formalen) Seite. Dies bedeutet, dass die Aneignung und Aufnahme von Inhalten immer untrennbar mit der Reifung, Entwicklung und Formung seelischer, geistiger und körperlicher Kräfte verbunden ist (Klafki, 2007, S. 297). Es gibt keine Inhaltsaneignung ohne eine gleichzeitige Persönlichkeitsentwicklung, und umgekehrt kann sich die Persönlichkeit nicht ohne die Auseinandersetzung mit Inhalten bilden. Ein Bildungsprozess, der nur Wissen vermittelt, ohne die Denkfähigkeit zu schulen, ist unvollständig. Ebenso ist ein reines Kompetenztraining, das ohne substanzielle Inhalte auskommt, fragwürdig.

Die Doppelseitige Erschließung: Welt und Selbst verstehen

Das Ergebnis dieser dialektischen Verschränkung ist die sogenannte doppelseitige Erschließung. Durch die kategorial erworbene Einsicht werden sowohl die Welt als auch das Selbst erschlossen. Das bedeutet:

Schüler und Schülerinnen eignen sich nicht nur Inhalte an (Erschließung der Welt), sondern werden dabei selbst für die Wirklichkeit erschlossen, indem sie ihre eigenen Denk- und Handlungsfähigkeiten erweitern (Erschließung des Selbst). Sie lernen nicht nur über die Welt, sondern auch, wie sie in dieser Welt aktiv und verantwortlich agieren können.

Die Ergebnisse Kategorialer Bildung: Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität

Die doppelseitige Erschließung führt nach Klafki zu zwei grundlegenden Zielen, die er als zentrale Kategorien zeitgemäßer Allgemeinbildung betrachtet:

- Individuelle Bildung: Dies umfasst die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität.

- Selbstbestimmung: Die Fähigkeit, das eigene Leben autonom und verantwortungsbewusst zu gestalten, eigene Entscheidungen zu treffen und einen persönlichen Lebensentwurf zu entwickeln.

- Mitbestimmung: Die Fähigkeit, aktiv und kritisch an gesellschaftlichen Prozessen teilzunehmen, politische Entscheidungen zu reflektieren und sich für demokratische Strukturen einzusetzen.

- Solidarität: Die Fähigkeit, Empathie für andere zu entwickeln, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen und Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen.

- Allgemeinbildung: Sie manifestiert sich in der Fähigkeit, zentrale Probleme der Gegenwart und Zukunft wahrzunehmen, kritisch zu analysieren und an einer Lösung dieser Probleme mitzuwirken. Klafki spricht hier von epochaltypischen Schlüsselproblemen, die globaler Natur sind (z.B. Friedensfrage, Umweltkrise, soziale Ungleichheit).

Bildung ereignet sich nach Klafki in der Begegnung des Menschen mit der (kulturellen) Wirklichkeit (Heinen, 2003, S. 62). Diese Begegnung ist kein passiver Vorgang, sondern ein aktiver, sinnstiftender Prozess, der das Individuum formt und ihm ermöglicht, die Welt zu verstehen und mitzugestalten.

Klafkis Bildungstheoretische Didaktik: Von der Theorie zur Praxis

Die Kategoriale Bildung bildet die theoretische Grundlage für Klafkis bildungstheoretische Didaktik. Hier wird die Brücke von der reinen Bildungstheorie zur konkreten Unterrichtsplanung und Inhaltsauswahl geschlagen.

Didaktik versteht Klafki sowohl im weiten Sinne als Lehre vom Lernen als auch im engeren Sinne als Lehre vom Inhalt. Für ihn sind Inhalte dann echte Bildungsinhalte, wenn sie eine doppelseitige Erschließung ermöglichen. Das bedeutet, ein Inhalt ist nicht per se “bildend”, sondern erst durch die Art und Weise, wie er vermittelt wird und welche Potentiale er für die Entwicklung des Lernenden birgt. [Interne Verlinkung: Grundlagen der Didaktik]

Lehrpläne sollten dementsprechend nicht nur eine Liste von Themen sein, sondern hinsichtlich ihrer Bedeutungsaspekte analysiert werden. Hierbei geht es um den Bildungsgehalt der vorgegebenen Bildungsinhalte.

- Bildungsgehalt: Dies bezieht sich auf den subjektiven Sinn, den ein Inhalt für den Lernenden haben kann und wie er zur Entfaltung der individuellen Fähigkeiten beiträgt. Es ist die Frage, was der Inhalt für das Subjekt bedeutet und welche kategorialen Zugänge er eröffnet.

- Bildungsinhalt: Dies ist die objektive Bedeutung eines Themas, die Sachlogik und die systematisierte Form des Wissens.

Ein optimaler Unterrichtsprozess verbindet den objektiven Bildungsinhalt mit dem subjektiven Bildungsgehalt, um eine ganzheitliche Lernerfahrung zu ermöglichen.

Chancen der Implementation in der Didaktik für Menschen mit Komplexer Behinderung

Klafkis Ansatz der Kategorialen Bildung und seiner bildungstheoretischen Didaktik bietet auch besondere Chancen für die Konzeption von Bildung für Menschen mit komplexer Behinderung. Indem der Fokus auf die doppelseitige Erschließung und die dialektische Verschränkung von formaler und materialer Bildung gelegt wird, können Lernprozesse so gestaltet werden, dass sie sowohl die Aneignung von Weltwissen als auch die individuelle Persönlichkeitsentwicklung bestmöglich unterstützen. Hierbei ist es entscheidend, Bildungsinhalte so auszuwählen und zu präsentieren, dass sie für die Lernenden bedeutsam werden und ihre spezifischen Zugangsweisen zur Welt berücksichtigen. Es geht darum, nicht nur Defizite zu kompensieren, sondern die einzigartigen Potentiale jedes Einzelnen zu fördern und ihm eine aktive Teilhabe an der Wirklichkeit zu ermöglichen. Dies erfordert eine sorgfältige didaktische Analyse, die den Bildungsgehalt der Inhalte in den Vordergrund rückt und an den Bedürfnissen und Ausdrucksformen der Menschen mit komplexer Behinderung ansetzt.

Fazit: Die anhaltende Relevanz der Kategorialen Bildung

Klafkis Theorie der Kategorialen Bildung ist ein Eckpfeiler der modernen Pädagogik und Didaktik. Sie erinnert uns daran, dass wahre Bildung weit über die bloße Wissensvermittlung hinausgeht. Sie ist ein dynamischer Prozess, der die Entwicklung des Individuums mit der Erschließung der Welt verbindet und auf die Befähigung zur Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität abzielt. In einer sich ständig wandelnden Welt, die von Komplexität und globalen Herausforderungen geprägt ist, bleibt Klafkis Ruf nach einer zeitgemäßen Allgemeinbildung, die den Menschen befähigt, kritisch und verantwortlich zu handeln, aktueller denn je. Für Pädagogen, Lehrende und alle, die sich mit Bildungsfragen auseinandersetzen, bietet die Kategoriale Bildung einen wertvollen Rahmen, um Lehr- und Lernprozesse sinnstiftend und zukunftsorientiert zu gestalten.

Literaturverzeichnis

- Heinen, N. (2003). Überlegungen zur Didaktik mit Menschen mit schwerer Behinderung. In W. Lamers & T. Klauß (Hrsg.). …alle Kinder alles lehren! – Aber wie? Theoriegeleitete Praxis bei schwer- und mehrfachbehinderten Menschen. Düsseldorf: selbstbestimmtes leben, 55-78.

- Jank, W. & Meyer, H. (2019). Didaktische Modelle. Berlin: Cornelsen.

- Klafki, W. (1963): Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim/Basel: Beltz Verlag, S. 126-153.

- Klafki, W. (1969): Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung. In: Klafki, W. u.a.: Didaktische Analyse, Hannover, S. 5-34.

- Klafki, W. (2007): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik: zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. Weinheim: Beltz.