Die Diskussion um den Kern und die Ziele von Bildungsprozessen ist so alt wie die Pädagogik selbst. Im Zentrum dieser Debatte stehen oft zwei grundlegende Strömungen: materiale und formale Bildungstheorien. Während die einen Bildung vorrangig als die Aneignung von festen Wissensbeständen verstehen, betonen die anderen die Entwicklung der Fähigkeiten und Haltungen des Lernenden. Wolfgang Klafki, einer der prägendsten deutschen Didaktiker des 20. Jahrhunderts, hat mit seinem Konzept der kategorialen Bildung nach Klafki einen wegweisenden Ansatz entwickelt, der diese scheinbaren Gegensätze überwindet. Sein Modell bietet eine tiefgründige Perspektive darauf, wie Lerninhalte so strukturiert und vermittelt werden können, dass sie sowohl das Wissen als auch die Persönlichkeit des Lernenden formen. In einer sich rasant wandelnden Welt, in der die Bedeutung von lebenslangem Lernen und kritischem Denken stetig zunimmt, ist Klafkis Ansatz relevanter denn je für die Gestaltung zukunftsorientierter Lehr- und Lernprozesse. Moderne Lernumgebungen, oft angereichert durch fortschrittliche Technologien wie 3D-Technologien, erfordern eine Didaktik, die nicht nur Fakten vermittelt, sondern auch die Fähigkeit zur Weltaneignung schult.

Materiale Bildungstheorien: Der Kanon des Wissens

Materiale Bildungstheorien operieren traditionell mit festen Wissensbeständen und kulturellen Gütern, deren Beherrschung als Voraussetzung für einen erfolgreichen Bildungsprozess gilt. Das Erlernen dieser Inhalte, oft in einem engen Kanon definiert, wird als entscheidend für die Qualifikation im späteren Leben angesehen. Dies manifestiert sich idealtypisch in der sogenannten klassischen Bildung, wo die Kenntnis bestimmter Autor*innen, Werke oder historischer Ereignisse als unverzichtbar betrachtet wird. Lehrpläne, die stark an Inhalten orientiert sind, und die Vorstellung von Grundwissenskatalogen, die über Jahrgangsstufen hinweg anwachsen, sind direkte Folgen dieses Denkens.

Ein wesentliches Merkmal materialer Bildungstheorien ist die Kanon-Frage: Welche Inhalte sind so elementar, dass sie unbedingt vermittelt werden müssen? Diese Frage ist stets mit Ressourcenfragen verbunden und kann zu Konkurrenz zwischen Fächern führen, da sie notwendig bestimmte Perspektiven einbezieht und andere ausgrenzt. Während eine fundierte Wissensbasis unbestreitbar wichtig ist, birgt eine rein materiale Bildung die Gefahr, das Lernen auf eine passive Rezeption zu reduzieren und die aktive Auseinandersetzung des Subjekts mit der Welt zu vernachlässigen.

Formale Bildungstheorien: Die Entwicklung des Subjekts

Im Gegensatz dazu stellen formale Bildungstheorien das heranwachsende, sich entwickelnde und lernende Subjekt in den Mittelpunkt. Sie fragen danach, wie individuelle Fähigkeiten, Handlungsweisen und Einstellungen entwickelt werden können, um die komplexen Anforderungen der gegenwärtigen und zukünftigen Welt zu bewältigen. Der Fokus liegt hier nicht auf dem „Was“ des Lernens, sondern auf dem „Wie“: Wie kann das Individuum dazu befähigt werden, zu lernen, zu denken, zu handeln und sich kritisch mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen?

Formale Bildung kann sich auf die Entwicklung spezifischer Methoden und instrumenteller Fähigkeiten konzentrieren oder auf die Entfaltung allgemeiner Lernfunktionen in den Subjekten abzielen. Das Beherrschen von Problemlösungsstrategien, die Entwicklung von Kreativität oder die Fähigkeit zur Reflexion werden hier als förderlicher angesehen als das bloße Aneignen materiellen Wissens. Solche Ansätze sind besonders relevant in einer Ära, in der neue Technologien wie das Internet der Dinge und Industrie 4.0 die Arbeitswelt grundlegend verändern und agile Kompetenzen erfordern.

Wolfgang Klafkis kategoriale Bildung: Die Überwindung des Gegensatzes

Die Unterscheidung zwischen materialer und formaler Bildung wurde maßgeblich durch den Pädagogen und Didaktiker Wolfgang Klafki (Klafki 1959) vorgenommen, um die historisch entwickelten Bildungstheorien zu systematisieren. Klafki erkannte jedoch, dass diese Unterscheidung idealtypisch ist. „Real vorfindliche Bildungstheorien sind immer in der […] Bandbreite des Möglichen zu verorten, die Extreme findet man nur in der Konstruktion“ (Meyer & Meyer 2007, 33). Zeitgenössische Bildungstheorien enthalten daher stets Elemente beider Seiten, denn „formale Bildung ohne Inhalte wäre leer. Materiale Bildung, die nicht das sich bildende Subjekt formt, wäre blind“ (Meyer & Meyer 2007, 37).

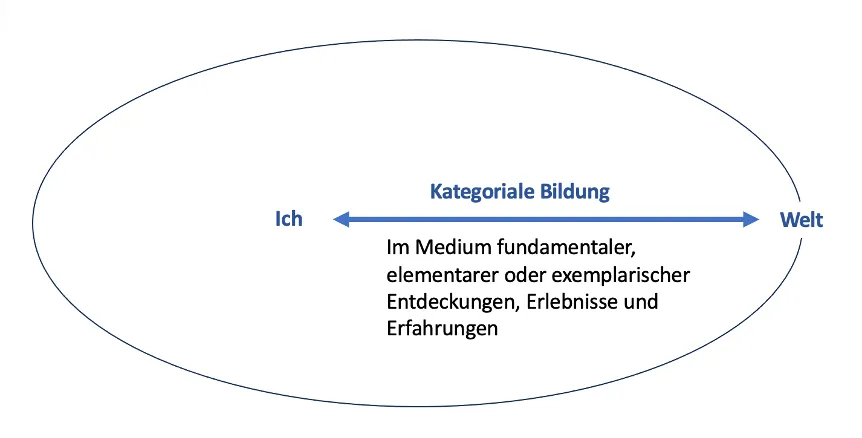

Klafkis zentrales Anliegen war es, diesen Gegensatz in seiner Theorie der kategorialen Bildung nach Klafki zu überwinden. Er versteht Bildung als eine Erschließung der Welt und des Ichs, die sich wechselseitig bedingen. Das Subjekt erschließt sich die Welt mit Hilfe von „Kategorien“, also grundlegenden Denk- und Erfahrungsformen, die es wiederum durch die Auseinandersetzung mit konkreten Inhalten entwickelt. Kategoriale Bildung bedeutet somit, dass Lerninhalte nicht als bloße Fakten, sondern als Medien zur Erschließung fundamentaler Einsichten und zur Entwicklung relevanter Denkstrukturen dienen.

Die fünf Grundfragen der didaktischen Analyse

Im Zentrum von Klafkis bildungstheoretischer Didaktik steht die sogenannte didaktische Analyse, eine kritische Interpretation und Strukturierung von Unterrichtsinhalten. Klafki schlägt vor, dass Lehrkräfte die Relevanz eines Inhalts für die Schüler*innen hinterfragen sollten (vgl. u.a. Klafki 1962, 14ff.). Hierfür formulierte er fünf grundlegende Fragen:

- Gegenwartsbedeutung: Welche Bedeutung hat der Inhalt im aktuellen Leben der Schüler*innen und welche Bedeutung sollte er aus pädagogischer Sicht haben? Dies zielt auf die Lebensweltbezogenheit und die Relevanz des Themas für die aktuellen Erfahrungen und Interessen der Lernenden ab.

- Zukunftsbedeutung: Welche Relevanz kann oder soll der Inhalt in der außerschulischen oder zukünftigen Lebenswelt der Schüler*innen haben? Hierbei geht es um die nachhaltige Wirkung des Gelernten und seine Bedeutung für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen.

- Struktur des Inhalts: Was ist der strukturelle Kern oder Gehalt des Inhalts, unter Berücksichtigung seiner Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung? Dies erfordert eine tiefe inhaltliche Durchdringung, um die wesentlichen Elemente des Themas zu identifizieren.

- Exemplarische Bedeutung: Welchen allgemeinen Sachverhalt, welches allgemeine Problem, das über den konkreten Inhalt hinausweist, erschließt der zu behandelnde Inhalt? Ein konkretes Beispiel muss stellvertretend für ein größeres Prinzip oder Problem stehen können.

- Zugänglichkeit: Welche besonderen Fälle, Phänomene oder Situationen können den Inhalt anschaulich machen und sind für die jeweilige Lerngruppe unter Berücksichtigung ihrer Bildungsstufe, ihres Herkunftsmilieus und ihrer Interessen besonders interessant und zugänglich? Hier geht es um die didaktische Reduktion und Aufbereitung des Inhalts.

Von Lehrplänen zur didaktischen Reflexion

Klafki ging davon aus, dass Lehrpläne bereits eine Vorstrukturierung der Inhalte durch Experten darstellen. Dennoch betonte er die Notwendigkeit der didaktischen Analyse durch die Lehrkraft. Denn Lehrpläne, auch wenn sie heute stärker kompetenzorientiert sind, bestehen oft noch aus abstrakten Inhaltslisten. Die „Friedensschrift“ Immanuel Kants in einer neunten Jahrgangsstufe lässt sich beispielsweise nicht ohne Bezug zur Lebenswirklichkeit der Schüler*innen behandeln.

Klafki fasst die zu berücksichtigenden Perspektiven prägnant zusammen: „Jene Bildungsinhalte also, die dem Lehrer in der Gestalt des Lehrplans sich darbieten, und deren Bildungsgehalt (oder Bildungswert) es in der ‚didaktischen Analyse‘ aufzuspüren gilt, müssen als eine in bestimmten geistig-geschichtlichen Situationen und im Blick auf bestimmte Kinder (Lebenskreise, Schulformen, Bildungsstufen) getroffene Auswahl verstanden werden. Die Lehrplangestalter nehmen an, dass diese Inhalte, wenn die betreffenden Kinder oder Jugendlichen sie sich zu eigen gemacht haben, den jungen Menschen dazu befähigen werden ins ich und zugleich im Verhältnis zur Welt ‚eine gewisse Ordnung‘ […] herzustellen, ‚Verantwortung zu übernehmen‘ […], Lebensnotwendigkeiten zu bewältigen und freie Lebensmöglichkeiten zu ergreifen. Die Bildungsinhalte sollen solche Ordnungsmöglichkeiten, Verantwortungen, unausweichliche Lebensnotwendigkeiten und freie Lebensmöglichkeiten repräsentieren, und das heißt zugleich: den jungen Menschen für Ordnungen (etwa rechtliche, soziale, sittliche), Verantwortungen (etwa mitmenschliche, politische) Notwendigkeiten (etwa die Beherrschung der sogen. Kulturtechniken, eines Mindestmaßes an lebendigem Wissen usf.), freie geistige Möglichkeiten […] [öffnen]. Solche Erschließung, solches Offenmachen für Inhalte und Werte können die sogenannten Bildungsinhalte nur leisten, weil ihnen ein besonderes Wesensmerkmal eigen ist: Es charakterisiert einen Bildungsinhalt, dass er als einzelner Inhalt immer stellvertretend für viele Kulturinhalte steht; immer soll ein Bildungsinhalt Grundprobleme, Grundverhältnisse, Grundmöglichkeiten, allgemeine Prinzipien, Gesetze, Methoden sichtbar machen. Jene Momente nun, die solche Erschließung des Allgemeinen im Besonderen oder am Besonderen bewirken, meint der Begriff des Bildungsgehaltes. Jeder besondere Bildungsinhalt birgt in sich also einen allgemeinen Bildungsgehalt.“ (Klafki 1958/1963, S. 133f.)

Die drei Prinzipien der didaktischen Analyse: Exemplarisches, Elementares, Fundamentales

Klafki verortet den Maßstab zur Freilegung des Bildungsgehalts eines Bildungsinhalts in drei miteinander verwobenen Prinzipien (vgl. Meyer & Meyer 2007, 39ff.; Jank & Meyer 2021, 220ff.): das Elementare, das Fundamentale und das Exemplarische. Diese Prinzipien sind für die Kategoriale Bildung Nach Klafki von zentraler Bedeutung:

- Das Exemplarische verweist auf die Herausforderung, einen Unterrichtsinhalt so auszuwählen, dass er beispielhaft für etwas Allgemeines steht. Ein behandelter Fall ist nur dann exemplarisch, wenn er nicht nur etwas Allgemeines behandelt, an das die Schüler*innen auf Grundlage ihrer eigenen besonderen Erfahrungen anschließen können, sondern zugleich etwas Spezifisches enthält, das den Fall auf eine besondere Weise strukturiert. Dadurch wird über die konkret gemachte Erfahrung hinausgewiesen, sodass der konkret-allgemeine Fall einen besonderen Bildungsgehalt entfalten kann. Beispielsweise kann die Behandlung eines spezifischen Konflikts exemplarisch für Mechanismen globaler Gerechtigkeit stehen.

- Der Fall muss also ein allgemeines Prinzip erfahrbar machen, etwas Allgemeines aufdecken und in diesem Sinne elementar sein. Elementare Einsichten sind grundlegende Erkenntnisse, die es den Lernenden ermöglichen, komplexere Zusammenhänge zu verstehen. Am Beispiel der Freundschaft im Ethikunterricht könnten dies die drei Arten der Freundschaft nach Aristoteles sein (Freundschaft des Nutzens, der Lust und vollkommene Freundschaft). Diese elementaren Unterscheidungen helfen den Schüler*innen, ihre eigenen Erfahrungen zu kategorisieren und zu reflektieren.

- In der Behandlung des exemplarischen Unterrichtsinhaltes, der ein elementares Prinzip entfaltet, muss es schließlich zu Lern-Erfahrungen oder Lern-Erlebnissen kommen, die Klafki als fundamental bezeichnet. Hiermit wird der Inszenierungscharakter von Unterricht und die prozesshafte Struktur des Lehrens und Lernens als praktische Tätigkeiten betont. Fundamentale Erfahrungen sind tiefgreifende Erlebnisse, die eine nachhaltige Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung haben. Sie sind oft emotional und kognitiv prägend.

Diagramm zur kategorialen Bildung nach Klafki mit den Aspekten Exemplarisches, Elementares und Fundamentales

Diagramm zur kategorialen Bildung nach Klafki mit den Aspekten Exemplarisches, Elementares und Fundamentales

Bildende Unterrichtsprozesse entfalten sich also in den Aspekten des Exemplarischen, Elementaren und Fundamentalen. Klafki selbst verwendete die Begriffe nicht streng trennscharf, sondern als Versuch, das Problem der Welt- und Ich-Erschließung aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Für den Bildungsprozess sind Unterrichtsmethoden entscheidend, die kognitive und affektive Aspekte ganzheitlicher Lernprozesse ermöglichen und deren Reflexion begleiten. Die Integration von Technologien wie Mesh-Technologien kann dabei helfen, kollaborative und erfahrungsbasierte Lernumgebungen zu schaffen, die diese Aspekte unterstützen.

Kategoriale Bildung in der Praxis: Beispiele didaktischer Methoden

Die theoretischen Grundlagen der kategorialen Bildung finden ihre praktische Umsetzung in verschiedenen Unterrichtsmethoden, die darauf abzielen, das Allgemeine im Besonderen erfahrbar zu machen und die Lernenden zu einer tieferen Auseinandersetzung mit den Inhalten zu motivieren.

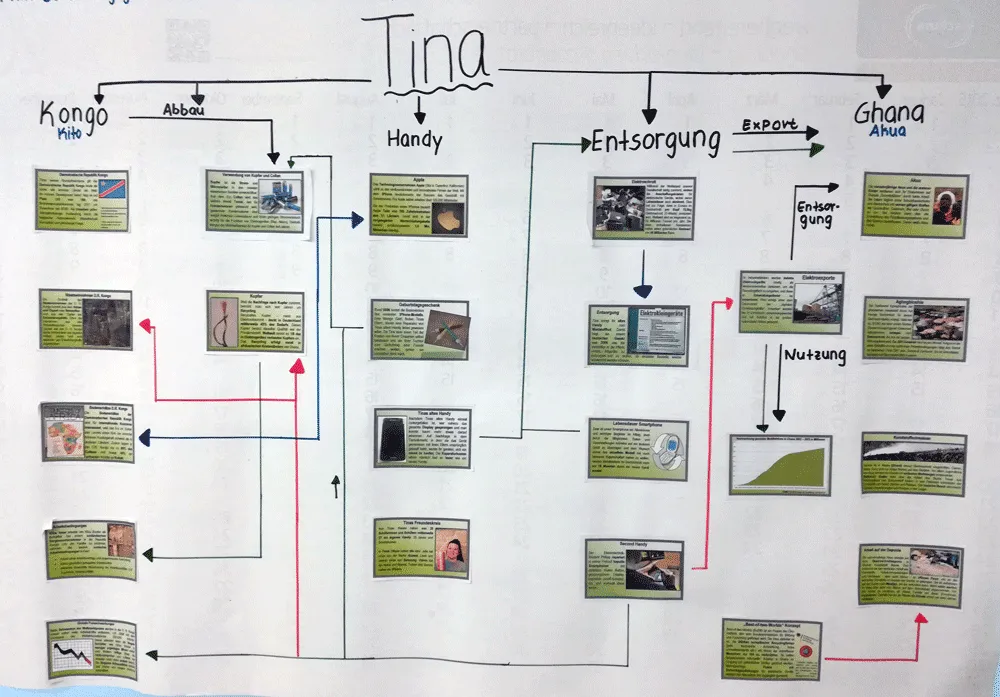

Ein Beispiel hierfür ist die Mystery-Methode. Sie zielt auf die Förderung der Fähigkeit zum systemischen Denken ab, um das Vermögen zu steigern, relevante komplexe gesellschaftspolitische Fragestellungen in mehreren Dimensionen (u.a. sozial, ökologisch, ökonomisch, politisch) unter Berücksichtigung vieler Perspektiven zu erschließen. Prozesse der Globalisierung werfen komplexe Verantwortungsfragen auf, und die Mystery-Methode aus dem „Thinking-Through-Geography“-Ansatz ist ein geeignetes Förderinstrument zur Bearbeitung solcher Fragestellungen. Dies trägt dazu bei, dass Schüler*innen die Welt nicht nur passiv wahrnehmen, sondern aktiv interpretieren und eigene Kategorien entwickeln können.

Illustration zur Mystery-Methode im Unterricht zur Förderung systemischen Denkens

Illustration zur Mystery-Methode im Unterricht zur Förderung systemischen Denkens

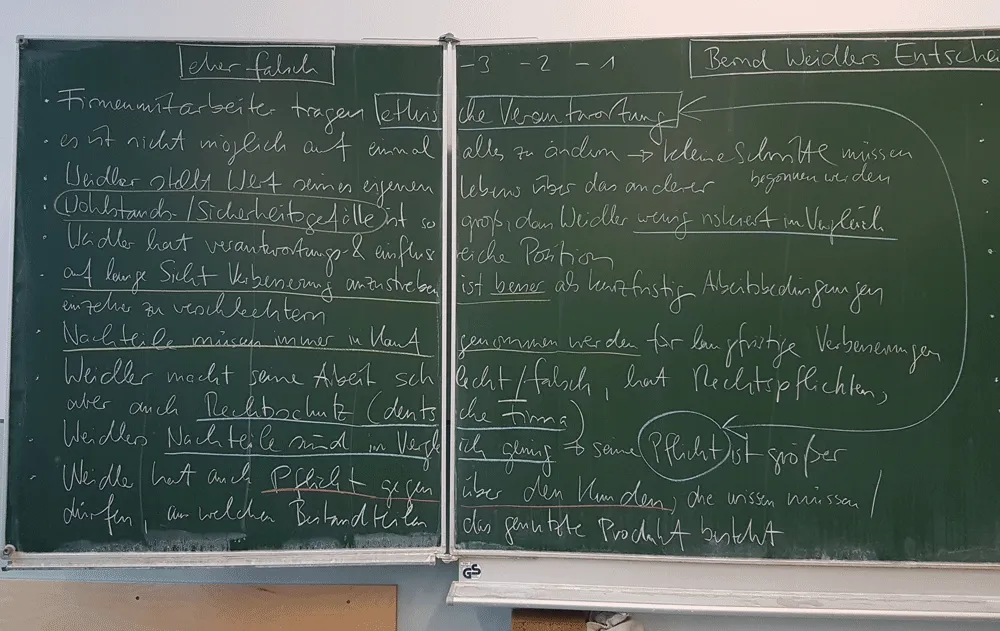

Die Dilemmadiskussion als Unterrichtsmethode ist ein weiteres hervorragendes Beispiel. In gehaltvollen bildungsrelevanten Themenstellungen werden hier eine Vielzahl moralischer und legaler Normen, interpersonaler Verpflichtungen sowie politischer oder ökonomischer Motive miteinander verwoben. Im Exemplarischen, also im konkreten Dilemma, entfaltet sich das Elementare, indem grundlegende ethische Prinzipien und Konflikte sichtbar werden. Dies fördert die Urteils- und Bewertungsfähigkeit, die für die Bewältigung komplexer Lebenssituationen unerlässlich ist.

Tafelbild einer Dilemmadiskussion als Unterrichtsmethode für ethische Fragestellungen

Tafelbild einer Dilemmadiskussion als Unterrichtsmethode für ethische Fragestellungen

Ähnliches gilt für die Lebenslinienmethode. Indem Schüler*innen Fluchtgeschichten oder Biografien nachvollziehen, erschließen sie sich komplexe soziale und politische Zusammenhänge auf einer persönlichen und emotionalen Ebene. Der konkrete Fall (exemplarisch) offenbart elementare menschliche Erfahrungen wie Hoffnung, Verlust oder Widerstandsfähigkeit (elementar) und führt zu einem fundamentalen Verständnis für globale Herausforderungen wie Migration. Solche Methoden bieten tiefe Einsichten in die Welt und fördern die Fähigkeit zur Empathie und kritischen Reflexion. Die Einsatzmöglichkeiten von immersiven Lernerlebnissen, beispielsweise durch Augmented Reality, könnten solche Methoden in Zukunft noch weiter bereichern und die Zugänglichkeit komplexer Themen verbessern.

Klafki hat in seiner bildungstheoretischen Didaktik zunächst bestimmte praxisbezogene Aspekte wie Fragen der konkreten Unterrichtsgestaltung oder die Berücksichtigung empirischer Unterrichtsforschung vernachlässigt. Diese Lücke wurde später durch die Weiterentwicklung seiner kritisch-konstruktiven Didaktik geschlossen, die auch die methodische Gestaltung von Lehr-Lernprozessen unter Beteiligung der Schüler*innen stärker in den Blick nimmt. Für die fortlaufende Professionalisierung von Lehrkräften bieten Einrichtungen wie der DATEV Campus wertvolle Weiterbildungsmöglichkeiten, die aktuelle didaktische Konzepte und ihre praktische Umsetzung miteinander verbinden.

Die Essenz kategorialer Bildung

Meyer & Meyer (2021, 40) fassen Klafkis Verständnis des Bildungsprozesses prägnant zusammen: „Der Bildungsprozess ist […] ein konkret identifizierbares Erlebnis, in dem sich das ganze (die ‚Welt‘) erschließt. Das lernende, noch nicht gebildete Subjekt (das ‚Ich‘) erschließt sich die Welt (die Inhalte, das ‚Objektive‘), aber nur dann, wenn es Fundamentales, Elementares und Exemplarisches entdeckt, erlebt und erfährt, dass dies für es selbst Bedeutung hat. Anders formuliert: Unterrichtsinhalte sind nur dann bildend und nicht nur eine enzyklopädische Anhäufung bloßen Faktenwissens, wenn sie den lernenden Subjekten Grunderfahrungen und grundlegende Einsichten vermitteln, die ihnen zugleich welterschließende Kategorien (Gedankenformen im philosophischen Sinn) an die Hand geben.“ (ebd.)

Der kategoriale Bildungsansatz ermöglicht nach Klafki ein Erschließen der Welt als Ganzes, indem sich im exemplarisch Konkreten das Allgemeine entdeckt. Damit heben sich die scheinbaren Gegensätze zwischen Objektbezug (materiale Bildungstheorien, Lehrpläne) und Subjektbezug (formale Bildungstheorien, Kompetenzentwicklung, Identitätsentwicklung) auf.

Da Bildungsprozesse nur am Konkreten vollzogen werden können, das zugleich auf ein Allgemeines verweist, ist es entscheidend, diese konkreten Fälle sorgfältig auszuwählen. Aus Klafkis erkenntnistheoretischer Position heraus lässt sich zwar kein universelles Curriculum an exemplarischen Fällen ableiten (vgl. Meyer & Meyer 2021, 61ff.). Eines kann jedoch mit Sicherheit festgestellt werden: Das Allgemeine ist für den Menschen nur in einem Konkreten entdeckbar, das ihm prinzipiell zugänglich ist. Dies führt zurück zu Klafkis Forderung nach der Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Bildungsinhalts – der Notwendigkeit, Inhalte so zu wählen, dass sie für die Lernenden relevant und anschlussfähig sind.

Fazit: Kategoriale Bildung als Fundament zukunftsorientierter Pädagogik

Wolfgang Klafkis Konzept der kategorialen Bildung nach Klafki bietet einen unverzichtbaren Rahmen für die Gestaltung bedeutungsvoller Lehr- und Lernprozesse. Indem es die Stärken materialer und formaler Bildungstheorien vereint, ermöglicht es eine Didaktik, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die Persönlichkeit und die Weltaneignungsfähigkeit der Lernenden nachhaltig formt. Die didaktische Analyse mit ihren fünf Grundfragen und den Prinzipien des Exemplarischen, Elementaren und Fundamentalen ist dabei ein mächtiges Werkzeug für jede Lehrkraft.

Für Pädagog*innen, die sich den Herausforderungen einer komplexen, sich ständig verändernden Welt stellen, ist die Kenntnis und Anwendung der kategorialen Bildung von zentraler Bedeutung. Sie befähigt dazu, Unterrichtsinhalte nicht bloß zu reproduzieren, sondern ihren tieferen Bildungsgehalt zu erschließen und den Schüler*innen die Kategorien an die Hand zu geben, mit denen sie ihre eigene Welt kritisch und reflektiert erschließen können. Die Weiterentwicklung dieser Didaktik, auch unter Einbeziehung moderner Methoden und digitaler Werkzeuge, bleibt eine Daueraufgabe, um Bildung zukunftsfähig zu gestalten.

Literaturverzeichnis

- Applis, Stefan (2024). Text zur kategorialen Bildung.

- Jank, W. & Meyer, H. (2021). Didaktische Modelle. Berlin.

- Klafki, W. (1959). Das pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der kategorialen Bildung. Weinheim & Basel: Beltz.

- Klafki, W. (1962). Kategoriale Bildung. In: Neue Sammlung 2 (1962), S. 14ff.

- Klafki, W. (1995). Zum Problem der Inhalte des Lehrens und Lernens in der Schule aus der Sicht kritisch-konstruktiver Didaktik. In: S. Hopmann & K. Riquarts (Hrsg.), Didaktik und/oder Curriculum. Grundprobleme einer international vergleichenden Didaktik. Weinheim: Beltz, S. 91-102.

- Klafki, W. (2007). Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. Weinheim & Basel: Beltz.

- Meyer, M.A. & Meyer, H. (2007). Wolfgang Klafki. Eine Didaktik für das 21. Jahrhundert? Weinheim & Basel: Beltz.

- Meyer, M.A. & Meyer, H. (2021). Wolfgang Klafki. Eine Didaktik für das 21. Jahrhundert? (überarbeitete Neuauflage). Weinheim & Basel: Beltz.