Der Verkehrssektor ist ein entscheidender Faktor im Kampf gegen den Klimawandel. In Deutschland trug er im Jahr 2023 maßgeblich zu den Treibhausgasemissionen bei, und das trotz bisheriger Bemühungen zur Reduzierung. Doch wie kann Deutschland seine ambitionierten Klimaziele erreichen und eine nachhaltige Mobilität der Zukunft gestalten? Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen, bestehende Zielvorgaben und acht konkrete Bausteine, die für einen effektiven Klimaschutz im Verkehr unerlässlich sind.

Die Rolle des Verkehrs bei Treibhausgasemissionen in Deutschland

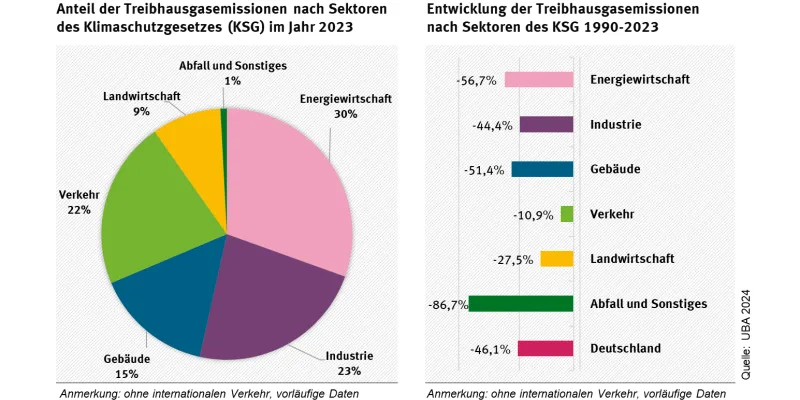

Im Jahr 2023 war der Verkehrssektor für rund 146 Millionen Tonnen (Mio. t) Treibhausgase (berechnet als CO2-Äquivalente; kurz: CO2-Äq.) verantwortlich und trug damit etwa 22 Prozent zu den Gesamtemissionen Deutschlands bei. Dieser Anteil ist seit 1990 um neun Prozentpunkte gestiegen, während die absoluten Emissionen des Sektors nur um 10,9 Prozent gesenkt wurden – eine deutlich geringere Reduktion im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen. Diese Entwicklung unterstreicht die dringende Notwendigkeit, im Verkehrssektor stärkeren Maßnahmen zu ergreifen.

Rolle des Verkehrssektors bei den Treibhausgasemissionen in DeutschlandQuelle: Umweltbundesamt

Rolle des Verkehrssektors bei den Treibhausgasemissionen in DeutschlandQuelle: Umweltbundesamt

Klimaschutzziele im Verkehrssektor: Ein komplexes Regelwerk

Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) bildet das Fundament der deutschen Klimaschutzpolitik. Ursprünglich sah es verbindliche Klimaziele vor, die bis 2030 eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 65 Prozent und bis 2040 um mindestens 88 Prozent gegenüber 1990 vorsahen, mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045.

Mit der Novellierung im Juli 2024 erfolgte eine Umstellung von sektorspezifischen auf eine sektorübergreifende, mehrjährige Gesamtrechnung. Entscheidend ist nun die Summe der Gesamtemissionen zwischen 2021 und 2030. Zwar gibt es kein striktes Sektorziel mehr für den Verkehr, doch das zuständige Verkehrsministerium muss bei Überschreitung der Gesamtemissionen durch den Sektor Maßnahmen vorschlagen. Jahresziele für den Verkehr bleiben weiterhin im KSG verankert. Die angestrebte Treibhausgasneutralität bis 2045 bedeutet für den Verkehrssektor voraussichtlich eine Reduktion der Emissionen auf null.

Auf europäischer Ebene unterliegt der Verkehr der Effort-Sharing-Regulation (ESR), die eine europaweite Reduktion der Emissionen in Sektoren wie Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude um 40 Prozent bis 2030 (gegenüber 2005) vorsieht. Für Deutschland gilt ein Minderungsziel von 50 Prozent in diesem Bereich, was den Anforderungen des KSG nahekommt.

Zusätzlich werden die Emissionen des Straßenverkehrs schrittweise in das Europäische Emissionshandelssystem für Brennstoffe (EU-ETS 2) integriert. Dieses System ergänzt die ESR und setzt jährlich sinkende Emissions-Obergrenzen (“Caps”). Emissionen aus See- und Luftverkehr sind bereits im bestehenden EU-ETS 1 reguliert. Die Caps im EU-ETS 1 und 2 sollen bis 2044 auf null sinken. Angesichts des europäischen Ziels der Treibhausgasneutralität bis 2050 ist eine weitere Anpassung der Reduktionsfaktoren zu erwarten. Die Modellierungen berücksichtigen diese Unsicherheiten, indem die Caps im EU-ETS 1 und 2 die abgeleiteten Emissionen des deutschen Verkehrssektors im Zeitraum 2040 bis 2045 nicht limitieren.

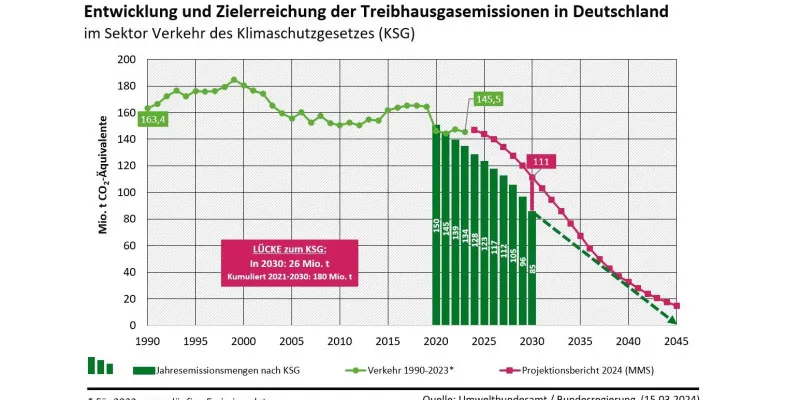

Entwicklung und Zielerreichung der Treibhausgasemissionen des Verkehrs in DeutschlandQuelle: Umweltbundesamt und Bundesregierung

Entwicklung und Zielerreichung der Treibhausgasemissionen des Verkehrs in DeutschlandQuelle: Umweltbundesamt und Bundesregierung

Ziel verfehlt: Die Referenzentwicklung und die Notwendigkeit neuer Maßnahmen

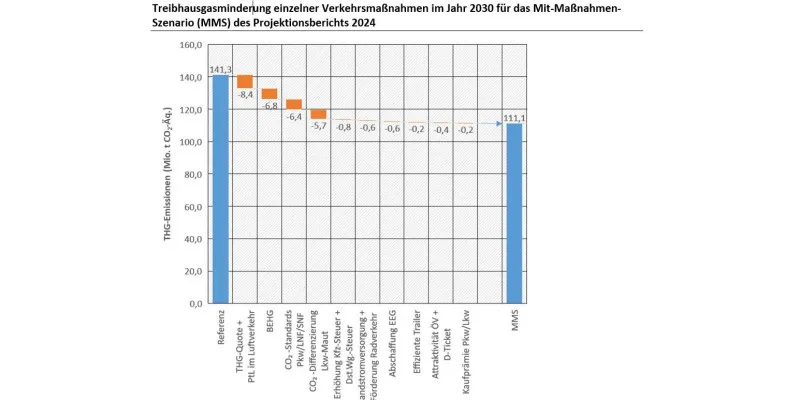

Die bisher beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen reichen nicht aus, um die Treibhausgasemissionen im Verkehr ausreichend zu senken. Laut den aktuellen Projektionen 2024 der Bundesregierung werden die Emissionen im Verkehr im Jahr 2030 im Mit-Maßnahmen-Szenario (MMS) voraussichtlich bei rund 111 Mio. t CO2-Äq. liegen. Dies liegt 26 Mio. t CO2-Äq. über dem Ziel von 85 Mio. t CO2-Äq. für den Sektor. Die kumulierten Überschreitungen bis 2030 summieren sich auf voraussichtlich 180 Mio. t CO2-Äq. Auch langfristig reichen die eingeleiteten Maßnahmen nicht aus, um den Verkehrssektor zu transformieren.

Diese Lücke ist nicht nur für das Klima kritisch, sondern kann auch zu erheblichen Kosten für Deutschland führen, wenn Emissionszertifikate zugekauft werden müssen. Daher ist eine deutliche Beschleunigung der Klimaschutzbemühungen im Verkehrssektor unerlässlich. Die von acht Bausteinen vorgeschlagenen Instrumente und Maßnahmen zielen darauf ab, die prognostizierten Emissionsüberschreitungen zu reduzieren und den Verkehr auf einen klimaverträglichen Pfad zu bringen.

Auch die im Projektionsbericht berücksichtigten Maßnahmen, wie ein CO2-Preis von 125 €/t CO2 im EU-ETS 2 ab 2030 oder die verschärften europäischen CO2-Flottenzielwerte für Pkw, reichen nicht aus, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Hier bedarf es weiterer Anstrengungen und einer klaren langfristigen Strategie für die Dekarbonisierung des gesamten Sektors bis 2045.

Treibhausgasminderung einzelner Verkehrsmaßnahmen im Jahr 2030 – Projektionsbericht 2024Quelle: Öko-Institut

Treibhausgasminderung einzelner Verkehrsmaßnahmen im Jahr 2030 – Projektionsbericht 2024Quelle: Öko-Institut

Der richtige Rahmen: Verkehrsrecht und Verkehrsplanung als Fundament

Das Klimaschutzgesetz und europäische Vorgaben schaffen den Rahmen für Klimaschutz im Verkehr. Für die konkrete Umsetzung vor Ort sind jedoch angepasste Rechts- und Planungsgrundlagen sowie eine langfristig gesicherte Finanzierung entscheidend. Hierbei spielen das Straßenverkehrsrecht und die Bundesverkehrswegeplanung eine Schlüsselrolle.

Die Novellierung des Straßenverkehrsrechts im Juli 2024 eröffnet Städten und Gemeinden neue Spielräume: Verkehrsmaßnahmen können nun nicht mehr nur auf Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs abzielen, sondern auch auf Klimaschutz, Umweltschutz, Gesundheit und städtebauliche Entwicklung. Dies markiert einen Paradigmenwechsel, bei dem die Interessen des motorisierten Individualverkehrs nicht mehr automatisch im Vordergrund stehen. So wird die Einrichtung von Busspuren, Rad- und Fußwegen sowie Tempo-30-Zonen und Parkraumbewirtschaftung erleichtert.

Die Bundesverkehrswegeplanung muss ebenfalls neu ausgerichtet werden. Sie sollte den Fokus auf Infrastrukturen legen, die Klimaschutz im Verkehr fördern. Eine integrierte Planung über alle Verkehrsträger hinweg und die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Interessen sind hierbei unerlässlich. Zudem müssen die externen Klima- und Umweltkosten verursachergerecht an die Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben werden. Auch die Folgen des Klimawandels für die Verkehrsinfrastruktur müssen künftig stärker in die Planung einfließen.

Die Verkehrswende erfordert zudem ausreichend qualifizierte Fachkräfte. Hier besteht aktuell dringender Handlungsbedarf.

Acht Bausteine für ambitionierten Klimaschutz im Verkehr

Um den Verkehr in Deutschland auf Klimakurs zu bringen und die nationalen sowie europäischen Reduktionsziele zu erreichen, bedarf es eines umfassenden Maßnahmenpakets. Die acht vorgestellten Bausteine kombinieren ordnungsrechtliche, ökonomische und infrastrukturelle Instrumente, um eine klimaverträgliche Mobilität zu gestalten. Jeder Baustein ist für sich genommen wichtig, doch erst ihr Zusammenspiel ermöglicht die notwendige Transformation.

Klimaverträglicher Verkehr verändert Mobilitätsgewohnheiten und erfordert ein Umdenken auf vielen Ebenen. Der Mix der Instrumente ermöglicht eine Aufteilung von Lasten, Kosten und notwendigen Veränderungen zwischen Staat, Wirtschaft und Bürgern sowie eine sozialverträgliche Gestaltung. Die Instrumente wirken zusammen und können sich gegenseitig verstärken oder abschwächen. Maßnahmen, die den Straßenverkehr betreffen, haben aufgrund seines großen Emissionsanteils die größten Potenziale zur Lenkung hin zum Klimaschutz.

Besonders dringlich ist die Umsetzung folgender Instrumente:

- Reform der Kfz-Steuer für Pkw-Neuzulassungen (Baustein 1)

- Schrittweiser Abbau klimaschädlicher Subventionen (Baustein 3)

- Sozialverträgliche Flankierung des Emissionshandels zur Abfederung höherer CO2-Preise (Baustein 4)

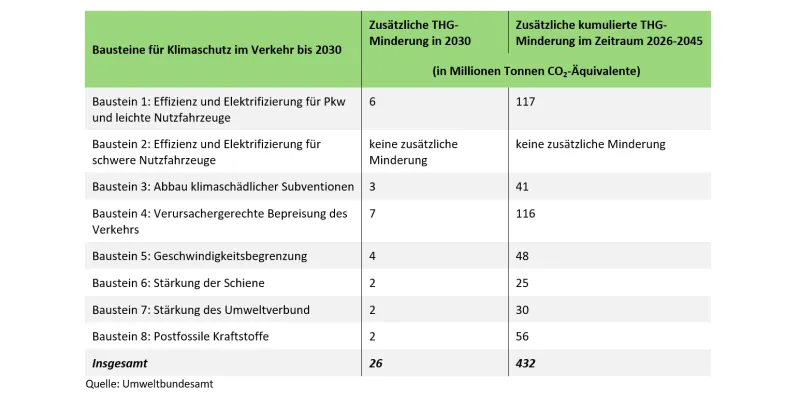

Die folgenden acht Bausteine stellen die Detailvorschläge für mehr Klimaschutz im Verkehr dar. Ihre Minderungswirkungen entfalten sich zusätzlich zu den bereits im Projektionsbericht 2024 berücksichtigten Maßnahmen.

Emissionen aus internationalem Luft- und Seeverkehr fallen nicht unter das Bundes-Klimaschutzgesetz und werden hier nicht separat betrachtet. Die entsprechenden Minderungsmaßnahmen sind Teil internationaler Abkommen.

Für internationale Güterverkehre sind ebenfalls Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen notwendig, wie die UBA-Studie “Schwere Lasten. Große Aufgabe. Ein Ziel. Umweltschonender Güterverkehr: international, national, lokal” aufzeigt.

Bei allen Maßnahmen zur Emissionsreduktion im Verkehr muss darauf geachtet werden, dass vulnerable Haushalte die Möglichkeit erhalten, auf steigende Preise zu reagieren. Gerade diese Haushalte nutzen oft Verbrennerfahrzeuge und können finanzielle Belastungen durch Verhaltensänderungen oder den Kauf von E-Fahrzeugen nicht kurzfristig auffangen. Die Rückverteilung staatlicher Mehreinnahmen ist daher ein zentraler Hebel zur Unterstützung und zur Steigerung der Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen.

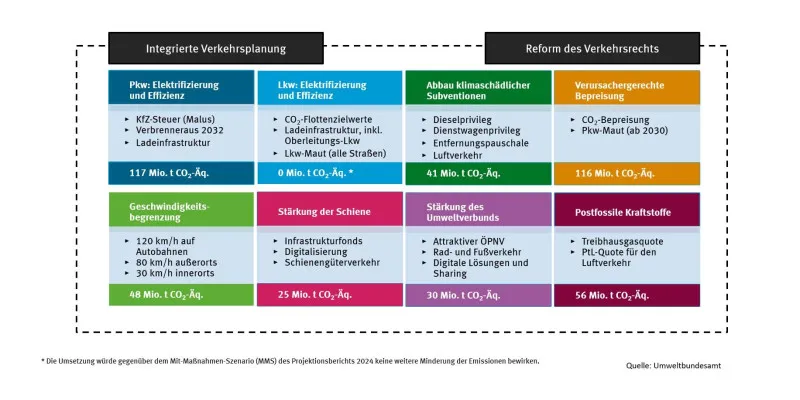

Acht Bausteine für einen klimaverträglichen VerkehrQuelle: Umweltbundesamt

Acht Bausteine für einen klimaverträglichen VerkehrQuelle: Umweltbundesamt

Baustein 1: Effizienz und Elektrifizierung für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge

Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (LNF) sind die Elektrifizierung der Antriebe und die Steigerung der Energieeffizienz entscheidend. Das Ziel von 15 Millionen vollelektrischen Pkw bis 2030 soll Verbrennerfahrzeuge ersetzen. Der Hochlauf der Elektromobilität wird durch die europäischen CO2-Flottenzielwerte vorangetrieben, die jedoch für ausreichende Geschwindigkeit in Deutschland noch nicht ausreichen.

Zusätzliche Maßnahmen wie eine Reform der Kfz-Steuer mit einem Malus-System für emissionsstarke Neuzulassungen und ein Verbot der Neuzulassung von Verbrenner-Pkw und LNF spätestens ab 2032 wären notwendig. Auch Plug-In-Hybride sollten realistischer in den CO2-Flottenzielwerten berücksichtigt und das WLTP-Verfahren zur Stromverbrauchsmessung angepasst werden. Durch diese Maßnahmen könnten die Treibhausgasemissionen des Verkehrs im Jahr 2030 um weitere rund 6 Mio. t CO2-Äq. gesenkt werden, mit einem kumulierten Potenzial von 117 Mio. t CO2-Äq. bis 2045.

Baustein 2: Effizienz und Elektrifizierung für schwere Nutzfahrzeuge

Schwere Nutzfahrzeuge (SNF) tragen erheblich zu den Verkehrsemissionen bei. Obwohl die Verlagerung auf Bahn und Binnenschiff wichtig ist, bleiben SNF unverzichtbar. Die Elektrifizierung mit batterieelektrischen Lkw (BEV-Lkw) ist die effizienteste Option. Die Einführung der CO2-Komponente in der Lkw-Maut und die Ausweitung der Mautpflicht beschleunigen diese Entwicklung bereits.

Der Projektionsbericht 2024 prognostiziert einen schnellen Hochlauf von BEV-Lkw. Dennoch sollten die CO2-Flottenzielwerte für SNF weiter verschärft und die Lkw-Maut ausgeweitet werden, um den Übergang zu unterstützen. Die Umsetzung dieses Bausteins führt gegenüber der Referenzentwicklung zu keinen weiteren Minderungen, da die Wirksamkeit der bereits implementierten Maßnahmen als hoch eingeschätzt wird. Die Rahmenbedingungen für den Elektromobilitäts-Hochlauf müssen jedoch gesichert werden.

Baustein 3: Ende für klimaschädliche Subventionen

Der Abbau klimaschädlicher Subventionen wie das Dieselprivileg, die Dienstwagenbesteuerung und Subventionen für den Luftverkehr ist essenziell. Diese Subventionen sind nicht nur umweltschädlich, sondern belasten auch den Staatshaushalt und haben oft negative soziale Effekte. Ihre Abschaffung erhöht die Wettbewerbsfähigkeit umweltfreundlicher Verkehrsträger und schafft finanzielle Spielräume für den Ausbau von Bus und Bahn sowie zur sozialen Abfederung.

Konkrete Vorschläge umfassen die schrittweise Anhebung der Energiesteuer für Diesel, den Abbau des Dienstwagenprivilegs und die Abschaffung der Entfernungspauschale ab 2027 mit Härtefallregelungen. Der Abbau klimaschädlicher Subventionen verspricht ein kumuliertes Minderungspotenzial von 41 Mio. t CO2-Äq. bis 2045.

Baustein 4: Was kostet Verkehr? Die verursachergerechte Bepreisung

Eine verursachergerechte Bepreisung von Klimaschäden im Verkehr hat ein erhebliches Potenzial zur Emissionsreduzierung. Ein steigender und klar kommunizierter CO2-Preis kann eine starke Lenkungswirkung entfalten. Derzeit startet das EU-ETS 2, das schrittweise den CO2-Preis im Verkehr beeinflussen wird.

Das Umweltbundesamt (UBA) empfiehlt eine Anhebung des Preisniveaus im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) zur Glättung des Preispfades im EU-ETS 2. Die CO2-Bepreisung generiert zudem Einnahmen, die für die Transformation des Verkehrssektors genutzt werden können. Eine Einführung einer fahrleistungsabhängigen Pkw-Maut sollte vorbereitet werden. Der Baustein “Verursachergerechte Bepreisung” könnte bis 2045 zu einer zusätzlichen Minderung von 116 Mio. Tonnen CO2-Äq. führen, wobei die Wirkung der Pkw-Maut erst nach 2030 spürbar wird.

Baustein 5: Jetzt mal langsam! Geschwindigkeitsbegrenzungen

Die Einführung genereller Geschwindigkeitsbegrenzungen auf deutschen Straßen wäre eine kurzfristig realisierbare, kostengünstige und wirksame Maßnahme zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig würden Verkehrssicherheit, Lärmschutz und Luftqualität verbessert.

Das UBA schlägt ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h außerorts und 30 km/h innerorts vor. Bei Umsetzung ab 2026 könnte dieser Baustein kumuliert bis 2045 rund 48 Mio. t CO2-Äq. einsparen, mit einer jährlichen Minderung von etwa 4 Mio. t CO2-Äq. im Jahr 2030.

Baustein 6: Die Weichen stellen – Stärkung der Schiene

Der Schienenverkehr ist ein Eckpfeiler eines klimaverträglichen Verkehrssystems. Das Ziel, die Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr bis 2030 zu verdoppeln und den Marktanteil im Güterverkehr auf 25 Prozent zu erhöhen, erfordert erhebliche Investitionen in die Schieneninfrastruktur. Eine zügige Digitalisierung und eine verstetigte Finanzierung sind unerlässlich.

Das UBA empfiehlt unter anderem die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Schiene, eine aktive Rolle der Infrastrukturbetreiber und eine Priorisierung von Neubau- und Modernisierungsprojekten. Die angestrebten Ziele für 2030 sind ambitioniert und werden voraussichtlich erst später erreicht. Die Stärkung der Schiene leistet dennoch einen wichtigen Beitrag zur Emissionsminderung von rund 25 Mio. t CO2-Äq. zusätzlich bis 2045.

Baustein 7: ÖPNV, Fahrrad, zu Fuß gehen, Sharing – Im Umweltverbund auf Klimakurs

Ein klimaneutrales Verkehrssystem basiert auf einer funktionierenden Infrastruktur für den Umweltverbund: öffentliche Nahverkehr (ÖPNV), Rad- und Fußverkehr. Der ÖPNV muss attraktiver, preisgünstiger, schneller und bequemer gestaltet werden. Das Deutschlandticket ist ein wichtiger Schritt, doch langfristige Finanzierung und Mindeststandards sind erforderlich.

Das UBA schlägt einen Masterplan ÖPNV mit gesicherten Regionalisierungsmitteln vor. Zudem sind digitale Lösungen und die Förderung von Rad- und Fußverkehr durch die Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans essenziell. Dieser Baustein leistet eine zusätzliche Treibhausgasminderung von rund 30 Mio. t CO2-Äq. bis 2045.

Baustein 8: Wo Strom nicht zündet – Postfossile Kraftstoffe

Strombasierte, alternative Kraftstoffe wie E-Fuels sind eine Option für Sektoren, die nicht direkt elektrifiziert werden können, wie Flugzeuge, Schiffe und bestimmte Schwerlastanwendungen. Ihre Produktion ist derzeit teuer und die Kapazitäten gering. Für den Straßenverkehr werden sie voraussichtlich keine größere Rolle spielen. Biokraftstoffe sollten nur aus Abfall- und Reststoffen gewonnen werden, um negative Umweltauswirkungen zu vermeiden.

Die EU-Verordnungen “FuelEU Maritime” und “ReFuelEU Aviation” legen Mindestanteile nachhaltiger Kraftstoffe fest. Die THG-Quote in Deutschland bildet die Erfüllungsoptionen ab. Postfossile Kraftstoffe spielen eine wichtige Rolle für die Klimaneutralität bis 2045 und bewirken eine zusätzliche Minderung von rund 56 Mio. t CO2-Äq. von 2026 bis 2045.

Verkehr grenzenlos: Die Abstimmung mit europäischen Vorgaben

Die europäische Gesetzgebung, insbesondere das “Fit for 55”-Paket, bildet den entscheidenden Rahmen für die Dekarbonisierung des europäischen Verkehrs. Wichtige Initiativen wie CO2-Flottenzielwerte, die Verordnung über alternative Kraftstoffe, der EU-ETS 2 und die Erneuerbare-Energien-Richtlinie beeinflussen die nationalen Bemühungen.

Die “Effort Sharing Regulation” (ESR) leitet nationale Minderungsziele ab. Deutschland als wirtschaftsstärkstes EU-Mitglied muss einen überdurchschnittlichen Beitrag leisten. Europäische Vorgaben können den nationalen Handlungsspielraum einschränken, doch ambitionierte nationale Maßnahmen sind dennoch möglich und notwendig. Der Fokus liegt nun auf der Ausgestaltung des Pfades nach 2030 und der Festlegung des EU-Ziels für 2040.

Sie haben Ihr Ziel erreicht! So gelingt Klimaschutz im Verkehr

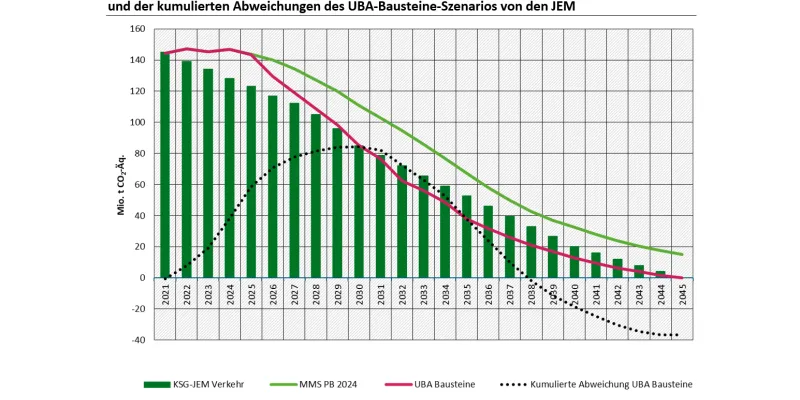

Die vorgestellten acht Bausteine können die Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors um zusätzlich rund 26 Mio. Tonnen CO2-Äq. im Jahr 2030 reduzieren und damit die Lücke zum Ziel des Bundes-Klimaschutzgesetzes schließen. Kumuliert können die Emissionen bis 2045 nahe null erreicht werden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden sicherstellen, dass die THG-Emissionen in den 2030er Jahren unter den Jahresemissionsmengen des KSG liegen und das theoretische Treibhausgasbudget eingehalten wird.

Darstellung THG-Emissionen: JEM des KSG, MMS des PB 2024, UBA-Bausteine-Szenario und kum. AbweichungQuelle: Umweltbundesamt

Darstellung THG-Emissionen: JEM des KSG, MMS des PB 2024, UBA-Bausteine-Szenario und kum. AbweichungQuelle: Umweltbundesamt

Die Tabelle unten zeigt die Minderungsbeiträge der einzelnen Bausteine. Alle Bausteine sind unverzichtbar, um die Klimaschutzziele 2030 und die Nullemissionen bis 2045 zu erreichen.

| Baustein | Zusätzliche Minderung 2030 (Mio. t CO2-Äq.) | Kumulierte zusätzliche Minderung 2026-2045 (Mio. t CO2-Äq.) |

|---|---|---|

| 1 | 6 | 117 |

| 2 | 0 | 0 |

| 3 | 3 | 41 |

| 4 | 7 | 116 |

| 5 | 4 | 48 |

| 6 | 2 | 25 |

| 7 | 2 | 30 |

| 8 | 2 | 56 |

| Gesamt | 26 | ~ 433 |

Eine Verkehrswende erfordert mutige Entscheidungen und einen langen Atem. Die europäische Gesetzgebung setzt den Rahmen, aber ambitionierte nationale Ziele und Maßnahmen sind entscheidend. Die Bemühungen lohnen sich: Eine Wende hin zu aktiven, sozial gerechten, umwelt- und klimaschonenden Verkehrsformen verbessert nicht nur die Lebensqualität und verringert Lärm und Luftbelastung, sondern macht den öffentlichen Raum zu einem Ort der Begegnung. Die Unterstützung vulnerabler Haushalte durch Rückverteilung staatlicher Mehreinnahmen ist dabei von zentraler Bedeutung für soziale Ausgeglichenheit und die Akzeptanz der Maßnahmen.

Wirkung der Bausteine für einen klimaverträglichen Verkehr – zusätzliche TreibhausgasminderungQuelle: Umweltbundesamt

Wirkung der Bausteine für einen klimaverträglichen Verkehr – zusätzliche TreibhausgasminderungQuelle: Umweltbundesamt