Koordination ist das A und O für sportliche Leistung, besonders in der Leichtathletik. Sie ermöglicht es uns, Bewegungen präzise, effizient und an die jeweiligen Bedingungen angepasst auszuführen. In diesem Artikel erfährst du alles Wichtige über Koordinationsübungen in der Leichtathletik, ihre Bedeutung und wie du sie effektiv in dein Training integrieren kannst.

Unter “Koordination” verstehen wir das Zusammenspiel von bewusster Informationsaufnahme und -verarbeitung mit der zentralnervösen Steuerung und anschließender muskulärer Ausführung. Ziel ist es, Bewegungshandlungen effektiv und angepasst an die gegebenen Umgebungsbedingungen ökonomisch auszuführen (Krombholz, 2020). Die Koordinationsfähigkeit dient der unbewussten Feinsteuerung jeglicher Bewegungen und ist das Fundament aller zielgerichteten Bewegungshandlungen und Techniken im Sport.

Da Bewegungspläne nicht alle Störgrößen und Umgebungsbedingungen (Gegen- oder Rückenwind, Besonderheiten des Rennverlaufs, vorzeitige Ermüdung einzelner Muskeln) berücksichtigen können, müssen die vielen Teilelemente einer Zielbewegung während der Ausführung permanent und unbewusst durch das Nervensystem überprüft und angepasst werden. Ist z. B. der vorletzte Schritt zu lang oder zu kurz, muss der letzte Schritt entsprechend verändert werden. Die Registrierung und Verarbeitung dieser Bewegungsabweichung leistet ein komplexes System von unterschiedlichen Analysatoren (optisch, akustisch, taktil, kinästhetisch, vestibulär) und entsprechenden Sinnesorganen. Diese afferenten Wahrnehmungen werden in verschiedenen Arealen des Gehirns sowie im peripheren und zentralen Nervensystem überwiegend unbewusst verarbeitet. Darauf basierend werden neue, modifizierte Bewegungshandlungen geplant und initiiert und deren Realisierung, vom primären motorischen Kortex im Gehirn ausgehend, über die efferenten Nervenbahnen des Rückenmarks zu den motorischen Nervenzellen, und letztendlich über die motorischen Endplatten an die Muskelfasern weitergegeben. Aus den so veränderten Bewegungen/Bewegungsaufgaben resultiert wiederum ein neuer Wahrnehmungs-Ansteuerungs-Prozess usw. Man kann von einem Regelkreis sprechen. Ähnlich observiert und steuert der Organismus seine Statik, so dass er im Stehen, Gehen oder Sitzen eine stabile und sichere Position aufrechterhält. Diese feinsteuernden Prozesse zusammengenommen bezeichnet man als Koordination bzw. als koordinative Fähigkeiten, die in sieben Teilfähigkeiten untergliedert werden können.

Was sind koordinative Fähigkeiten?

Koordinative Fähigkeiten sind die Grundlage für jede sportliche Bewegung. Sie ermöglichen es uns, Bewegungen präzise, flüssig und effizient auszuführen. Eine gute Koordination hilft, Fehler zu vermeiden, die Verletzungsgefahr zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu steigern.

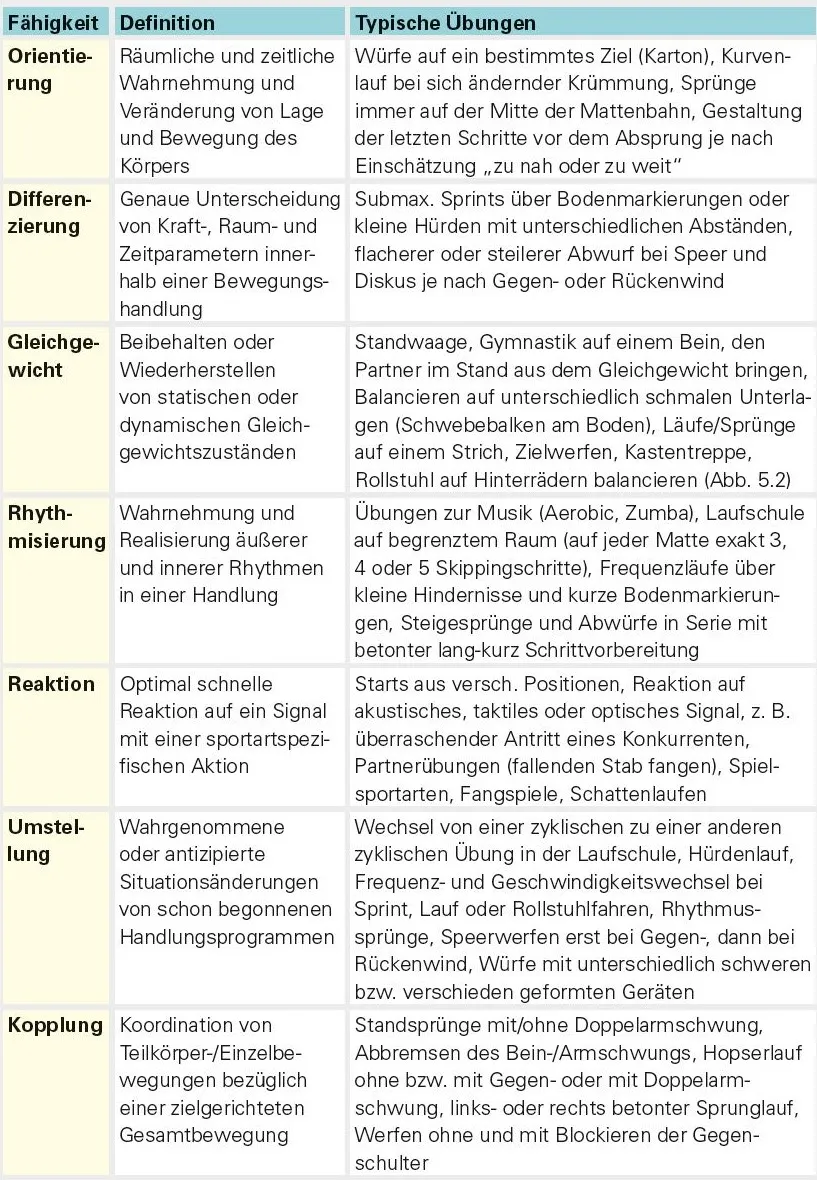

Die 7 koordinativen Fähigkeiten:

Es gibt verschiedene Modelle zur Einteilung koordinativer Fähigkeiten. Ein gängiges Modell unterscheidet sieben Teilfähigkeiten:

- Differenzierungsfähigkeit: Die Fähigkeit, Bewegungen feinmotorisch zu steuern und anzupassen.

- Orientierungsfähigkeit: Die Fähigkeit, sich im Raum zu orientieren und Bewegungen entsprechend anzupassen.

- Reaktionsfähigkeit: Die Fähigkeit, schnell auf Reize zu reagieren und Bewegungen entsprechend anzupassen.

- Gleichgewichtsfähigkeit: Die Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten oder wiederherzustellen.

- Rhythmisierungsfähigkeit: Die Fähigkeit, einen vorgegebenen Rhythmus zu erfassen und in Bewegungen umzusetzen.

- Umstellungsfähigkeit: Die Fähigkeit, Bewegungen an veränderte Bedingungen anzupassen.

- Kopplungsfähigkeit: Die Fähigkeit, Teilbewegungen zu einer Gesamtbewegung zu koordinieren.

Abb. 5.1

Abb. 5.1

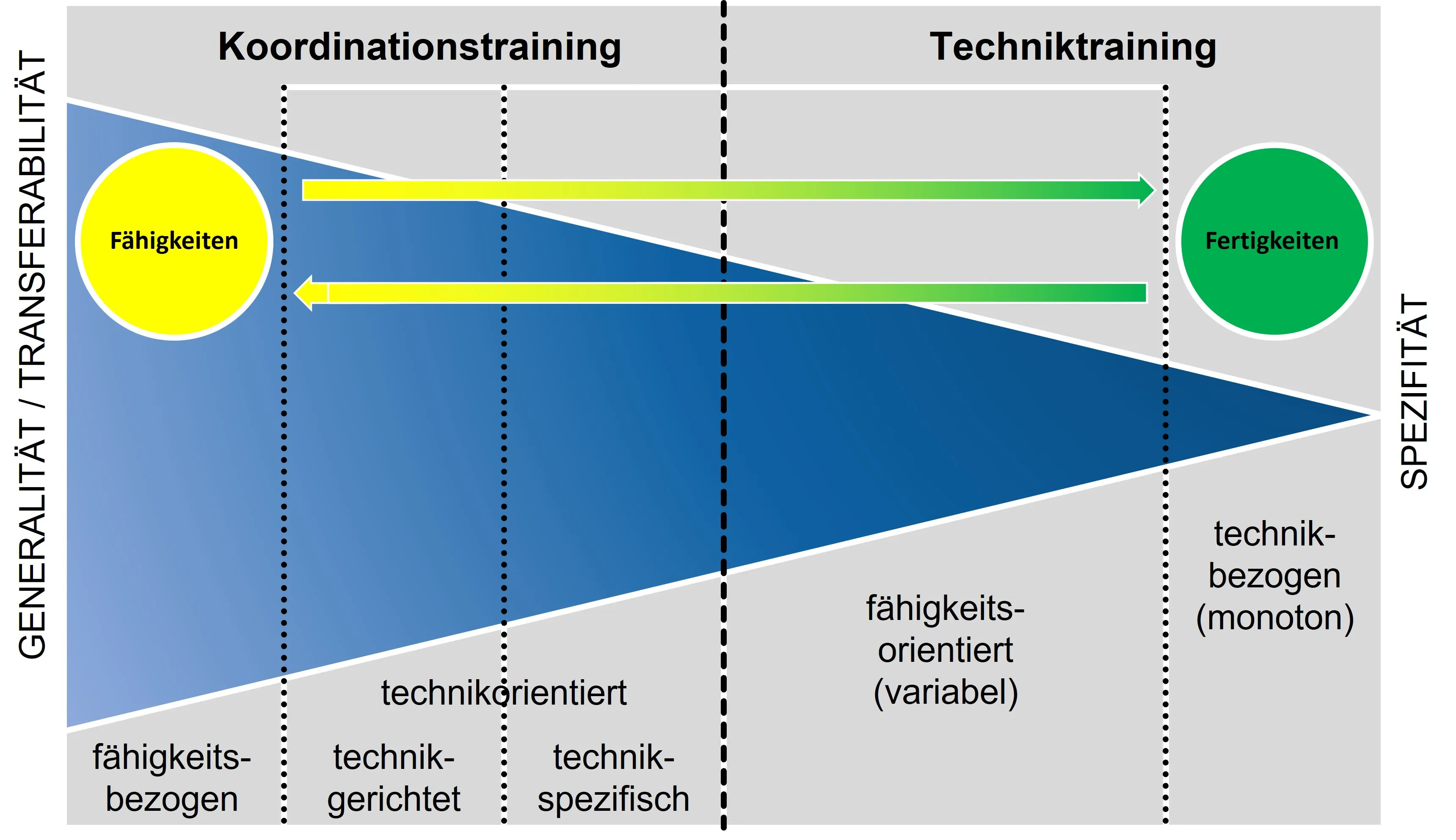

Die Koordinationsfähigkeit ist ein Aspekt des sportlichen Talents, kann also besser oder schlechter beim einzelnen Sportler angelegt sein. Die Koordination entwickelt sich schon allein durch alltägliches Handeln, kann aber durch bestimmte Trainingsverfahren besonders stimuliert werden, sodass zwischen den Nervenzellen vermehrt Synapsen ausgebildet werden und die Reizleitungsgeschwindigkeit steigt (Strasser & Oesen, 2018, 135). Immer mehr informationsverarbeitende Prozesse der Bewegungskontrolle und -steuerung verlaufen immer besser bzw. „koordinierter“, aus der Grob- wird die Fein- und im günstigen Fall die Feinstkoordination. Zu den die Koordination verbessernden Trainingsmaßnahmen gehört nachweislich ein vielseitiges Technik- bzw. Bewegungslerntraining. Zwischen dem Training allgemein anwend- & übertragbarer koordinativer Fähigkeiten und dem auf eine spezifische Fertigkeit bzw. Wettkampftechnik ausgerichteten Techniktraining besteht ein Kontinuum mit fließenden Übergängen.

Warum Koordinationsübungen in der Leichtathletik so wichtig sind

In der Leichtathletik sind koordinative Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglichen es Athleten, komplexe Bewegungsabläufe wie Laufen, Springen oder Werfen präzise und effizient auszuführen. Eine gute Koordination trägt dazu bei:

- Leistungssteigerung: Durch optimierte Bewegungsabläufe wird die Energie effizienter genutzt.

- Verletzungsprävention: Eine gute Koordination hilft, Fehlbelastungen und Verletzungen vorzubeugen.

- Schnelleres Erlernen neuer Techniken: Athleten mit einer guten Koordination lernen neue Techniken schneller und effektiver.

- Bessere Anpassung an unterschiedliche Bedingungen: Eine gute Koordination ermöglicht es Athleten, sich schnell an veränderte Umgebungsbedingungen anzupassen.

Tab. 5.1

Tab. 5.1

Effektive Koordinationsübungen für Leichtathleten

Es gibt eine Vielzahl von Koordinationsübungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Leichtathleten zugeschnitten sind. Hier sind einige Beispiele:

Lauf-ABC:

Das Lauf-ABC ist eine Sammlung von Übungen, die die Lauftechnik verbessern und die Koordination schulen. Dazu gehören Übungen wie:

- Kniehebelauf: Fördert die aktive Beinarbeit und die Koordination von Armen und Beinen.

- Anfersen: Verbessert die Abdruckkraft und die Koordination der Beinmuskulatur.

- Skippings: Fördert die Frequenz und die Koordination der Beinbewegungen.

- Hopserlauf: Verbessert die Sprungkraft und die Koordination der Beinmuskulatur.

Sprung-ABC:

Das Sprung-ABC umfasst Übungen, die die Sprungkraft und die Koordination verbessern. Dazu gehören:

- Prellsprünge: Fördern die Sprungkraft und die Koordination der Beinmuskulatur.

- Hocksprünge: Verbessern die Explosivkraft und die Koordination der Beinmuskulatur.

- Wechselhüpfer: Fördern die Koordination und die Balance.

Übungen mit dem Medizinball:

Übungen mit dem Medizinball verbessern die Kraft, die Koordination und die Körperstabilität. Dazu gehören:

- Medizinballwürfe: Fördern die Kraft und die Koordination der Arme und des Oberkörpers.

- Medizinballstöße: Verbessern die Explosivkraft und die Koordination der Arme und des Oberkörpers.

- Medizinballdrehungen: Fördern die Rumpfmuskulatur und die Koordination des gesamten Körpers.

Hürdenläufe:

Auch wenn der Hürdenlauf keine paralympische Wettkampfdisziplin ist, eignen sich Übungen des Hürden-ABCs besonders gut für die Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten, jeweils mit angemessen niedriger Hürdenhöhe, z. B. Minihürden, Brickets, Brettchen oder auch nur Klebestreifen am Boden.

Abb. 5.3

Abb. 5.3

Balancierübungen:

Balancierübungen verbessern das Gleichgewicht und die Körperstabilität. Dazu gehören:

- Einbeinstand: Fördert das Gleichgewicht und die Stabilität des Standbeins.

- Balancieren auf einer Linie: Verbessert die Koordination und das Gleichgewicht.

- Balancieren auf einem Balance Board: Fördert die Koordination und die Körperstabilität.

Beide müssen sinnvoll aufeinander abgestimmt werden, um die sporttechnische Ausbildung zu optimieren. Das koordinative Vermögen kann durch einzelne Formen der Behinderung, z. B. eine Seh-, eine intellektuelle oder eine zerebrale Beeinträchtigung eingeschränkt sein. Für die koordinative Entwicklung entsprechender Athleten sind daher …

- ein vereinfachtes Übungsgut

- erhöhte Wiederholungszahlen

- Nutzung alternativer Informationskanäle

- ein angepasstes Erwartungsniveau des Trainers

- Geduld von bzw. mit den Athleten

- Bereitschaft zum Lob für kleinste Erfolge

… erforderlich. Sind aufgrund der intellektuellen oder körperlichen Einschränkung die Bewegungsmöglichkeiten („Freiheitsgrade“) eingeschränkt, muss in dem verbleibenden (engeren) Rahmen die Variationsbreite ausgeschöpft bzw. müssen die Aufgabenstellungen gezielt und variantenreich verändert werden. Das gilt sowohl für das Koordinationstraining wie für das spezielle Übungsgut der jeweiligen Disziplinen, z. B. bei hoher Querschnittslähmung die gezielte Variation des Abwurfwinkels (hohe und flache Keulenwürfe) und des Krafteinsatzes (Zielweiten vorgeben, 5, 10, 15 m, …). So muss der kürzlich verunfallte, querschnittsgelähmte, jetzt rollstuhlpflichtige Sportler zunächst die Grundbewegungen lernen und dabei die rollstuhlspezifische Koordination ausprägen (Jesel, 2015, 339):

- Rumpf- und Armkräftigung liegend im Bett oder im Sitzen

- Transferübungen vom Bett zum Rollstuhl bzw. vom Alltags- zum Sportrollstuhl

- Gleichgewichtsübungen auf den großen Hinterrädern

- Kippübungen seitlich mit Abstützen der Hand

- Nach-Hinten-Fallen und Wieder-Aufrichten des Rollstuhls

- Überwinden von Stufen und Hindernissen mit dem Rollstuhl

- Erlernen des Pendelgangs mit Orthesen und Armstützen

- Gehen auf schwierigen Untergründen, Stufen, Treppen

Während sich der Sportler so seinen Alltag zurückerobert, verbessert sich auch die allgemeine und vor allem die spezielle Koordination mit dem Rollstuhl, seinem künftigen Sportgerät. Im Anschluss fällt es ihm umso leichter, die Wettkampftechnik – sei es das Schnellfahren oder die verschiedenen Sitzwurftechniken – zu erlernen und später zu vervollkommnen. Über das Lernen der Basis-Techniken hinaus eignen sich besondere, die Koordination fördernde Trainingsinhalte, bei denen Übungen beispielsweise in hoher Frequenz, Schnelligkeit, in kurzer Folge wechselnden Aufgaben-Kombinationen und zugleich hoher Präzision bei gewöhnlich niedrigen Kraftwiderständen ausgeführt werden (=Schnelligkeitskoordination). Dazu zählen die Sprint-, Lauf-, Rollstuhl-, Sprung- und Wurf-Koordination (auch -ABC genannt). Ein anderer Bereich von Trainingsinhalten umfasst die sogenannten propriozeptiven Übungen, bei denen Bewegungen unter schwierigen Bedingungen (verbundene Augen, instabiler, schmaler oder nachgebender Untergrund, Störungen des Gleichgewichts von außen/durch einen Partner), oder mit verschiedenen Geräten (im Wurf mit Streichholz, Federball, Nocken-, Schlagball, geknotetes Handtuch, Wurfstab oder -reifen) ausgeführt werden müssen.

Tab. 5.2 Spezifische Koordinationsübungen (ABCs) innerhalb der Leichtathletik (Killing, 2022)

Tab. 5.2

Tab. 5.2

Gerade die Spielsportarten mit ihren sich ständig ändernden, unvorhersehbaren Situationen und spezifischen Druckbedingungen bieten viele Anreize zur Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten. Zugleich sind sie Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Übungen, bei denen mit einem oder mehreren Bällen koordinative Anforderungen gestellt werden. Für die Stehend-Sportler ist auch die Hürdenkoordination zur Entwicklung der Koordination geeignet, weil sie gleichermaßen koordinative (Rhythmus, Orientierung) wie auch konditionelle Fähigkeiten (Schnelligkeit und Beweglichkeit) fordert. Für gewöhnlich setzt man die koordinativen Übungen gezielt zu Beginn des Trainings bzw. am Anfang oder Ende einzelner Trainingsbausteine ein, um neben der allgemeinen Erwärmung auch eine besondere Aktivierung von Gehirn & ZNS, visuellem und propriozeptivem Gleichgewicht zu gewährleisten („Neuroathletik“, vergl. Lösel, 2022, 167f). Gerade in der allgemeinen Vorbereitungsperiode kann das Koordinationstraining aber auch zum Hauptteil bzw. Schwerpunkt einer Trainingseinheit avancieren.

Tipps für ein effektives Koordinationstraining

- Regelmäßigkeit: Integriere Koordinationsübungen regelmäßig in dein Training.

- Variation: Variiere die Übungen, um neue Reize zu setzen und die Koordination ganzheitlich zu fördern.

- Schwierigkeitsgrad: Steigere den Schwierigkeitsgrad der Übungen allmählich, um die Koordination kontinuierlich zu verbessern.

- Konzentration: Führe die Übungen konzentriert aus, um die Koordination effektiv zu schulen.

- Integration in das Aufwärmen: Nutze Koordinationsübungen im Aufwärmen, um die Muskulatur und das Nervensystem optimal auf die Belastung vorzubereiten.

Abb. 5.4

Abb. 5.4

Fazit

Koordinationsübungen sind ein wichtiger Bestandteil eines effektiven Trainings für Leichtathleten. Sie verbessern die Leistungsfähigkeit, reduzieren die Verletzungsgefahr und ermöglichen ein schnelleres Erlernen neuer Techniken. Integriere die hier vorgestellten Übungen und Tipps in dein Training, um deine koordinativen Fähigkeiten zu verbessern und deine sportlichen Ziele zu erreichen.