Methoden sind das Herzstück eines gelungenen Lernprozesses in der Erwachsenenbildung. Sie bestimmen maßgeblich, wie Inhalte vermittelt, wie Lernende aktiviert und wie Lernziele erreicht werden. Angesichts der Tatsache, dass Erwachsene eine Fülle unterschiedlicher Erfahrungen, Erwartungen und Lernstile mitbringen, ist eine methodische Vielfalt unerlässlich, um flexibel auf diese individuellen Bedürfnisse eingehen zu können. Ob Diskussion, Gruppenarbeit, Fallstudie oder kreative Übung – die bewusste und passende Auswahl von Lehrmethoden in der Erwachsenenbildung fördert nicht nur das Verständnis der Inhalte, sondern steigert auch die Motivation und die aktive Beteiligung der Teilnehmenden. Durch den gezielten Einsatz vielfältiger Methoden wird Lernen erlebbar gemacht und die Grundlage für nachhaltige Lernerfahrungen geschaffen. Ein tiefgreifendes Verständnis und die Anwendung adäquater Lehrmethoden Erwachsenenbildung sind somit der Schlüssel zum Erfolg jeder Bildungsveranstaltung.

Warum Methodenvielfalt in der Erwachsenenbildung entscheidend ist

Die Didaktik der Erwachsenenbildung, oft als Andragogik bezeichnet, berücksichtigt die Besonderheiten erwachsener Lerner: Sie sind erfahrungsreich, zielorientiert und legen Wert auf Relevanz und Praxisbezug. Eine reine Frontalbeschallung wird diesen Ansprüchen selten gerecht. Stattdessen sind interaktive und aktivierende Methoden gefragt, die zum Mitdenken, Mitreden und Mitgestalten anregen. Diese Methodenvielfalt ermöglicht es, verschiedene Lerntypen anzusprechen – sei es auditiv, visuell, kinästhetisch oder kommunikativ – und ein Klima des Austauschs und der gegenseitigen Wertschätzung zu schaffen. Nur so können tiefgehende Lernprozesse initiiert und der Transfer des Gelernten in den Alltag oder Berufsalltag gewährleistet werden.

Effektive Lehrmethoden in der Erwachsenenbildung tragen nicht nur zur Wissensaneignung bei, sondern fördern auch die Entwicklung von Kompetenzen wie Problemlösung, Teamfähigkeit und kritischem Denken. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der bildung der zukunft, die auf lebenslanges Lernen und Anpassungsfähigkeit setzt.

Der didaktische Dreischritt: Methoden für jede Seminarphase

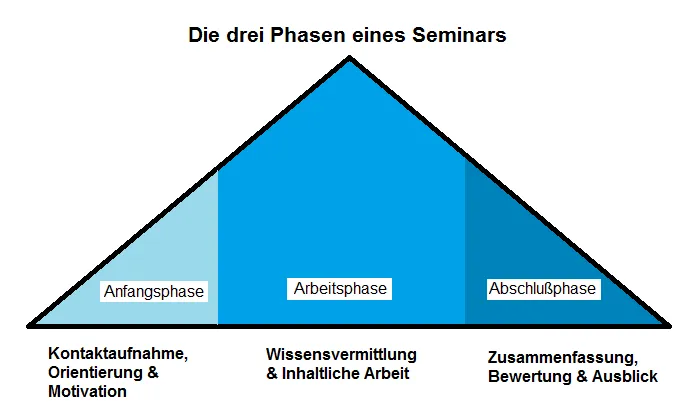

Seminare und Workshops in der Erwachsenenbildung gliedern sich typischerweise in drei Phasen, die jeweils spezifische methodische Anforderungen und Ziele haben. Der bewusste Einsatz von Methoden in jeder dieser Phasen optimiert den Lernprozess und die Lernergebnisse.

Phasen der Erwachsenenbildung: Anfangsphase, Arbeitsphase, Abschlussphase, visualisiert als Kreislauf für Seminarplanung.

Phasen der Erwachsenenbildung: Anfangsphase, Arbeitsphase, Abschlussphase, visualisiert als Kreislauf für Seminarplanung.

I. Die Anfangsphase: Interesse wecken und Orientierung geben

Die Anfangsphase legt den Grundstein für ein erfolgreiches Seminar. Ihr Ziel ist es, die Teilnehmenden zu begrüßen, eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen, Erwartungen abzugleichen und einen ersten Zugang zum Thema zu ermöglichen.

- Vorstellungsrunden: Kreative und interaktive Vorstellungsrunden, die über den Namen hinausgehen (z.B. “Drei Dinge über mich”, “Was ich mit dem Thema verbinde”), fördern das Kennenlernen und die erste Interaktion.

- Erwartungsabfrage: Moderierte Abfragen (z.B. auf Flipchart, Moderationswänden) oder kurze schriftliche Impulse helfen, die individuellen Lernziele der Teilnehmenden zu erfassen und ggf. in den Seminarverlauf zu integrieren.

- Einstieg ins Thema: Kurze Impulsvorträge, provokante Fragen, Fallbeispiele oder ein kurzes Brainstorming aktivieren Vorwissen und wecken Interesse am Seminarinhalt.

- Kontraktbildung/Regelwerk: Gemeinsames Erarbeiten von Regeln für die Zusammenarbeit schafft Verbindlichkeit und Vertrauen.

II. Die Arbeitsphase: Wissen vertiefen und anwenden

In der Arbeitsphase findet die eigentliche inhaltliche Auseinandersetzung statt. Hier geht es darum, Wissen zu vermitteln, Erfahrungen auszutauschen, Probleme zu lösen und Kompetenzen zu entwickeln. Die Wahl der Methoden hängt stark von der Gruppengröße und dem Lernziel ab.

Kreativitätstechniken (Neue Ideen sammeln oder Problemlösungen finden)

Diese Methoden sind ideal, um starre Denkstrukturen aufzubrechen und innovative Lösungsansätze zu generieren.

- Brainstorming: Freies Sammeln von Ideen ohne Bewertung, um eine möglichst große Bandbreite an Gedanken zu erhalten.

- Mind-Mapping: Visuelle Darstellung von Ideen und Zusammenhängen, die hilft, komplexe Themen zu strukturieren und kreative Verknüpfungen herzustellen.

- Walt-Disney-Methode: Rollenspiel, bei dem ein Problem aus drei Perspektiven betrachtet wird: als Träumer (Visionär), als Realist (Planer) und als Kritiker (Qualitätssicherer).

- Kopfstand-Methode: Umkehrung des Problems (z.B. “Wie können wir unsere Kunden am besten vergraulen?”), um über die absurden Antworten zu kreativen, positiven Lösungen zu gelangen.

Wissensvermittlung (inhaltliche Arbeit, Erfahrungsaustausch, Entscheidungsfindung)

Hier stehen der Transfer von Informationen und die gemeinsame Erarbeitung im Vordergrund.

Kleine und mittlere Gruppen (bis ca. 20 Personen):

- Gruppenarbeit: Bearbeitung spezifischer Aufgaben in Kleingruppen, fördert den Austausch und die aktive Auseinandersetzung.

- Diskussion: Strukturierte Auseinandersetzung mit einem Thema, um unterschiedliche Perspektiven zu beleuchten und gemeinsame Schlussfolgerungen zu ziehen.

- Fallstudien: Analyse realer oder fiktiver Situationen, um theoretisches Wissen praktisch anzuwenden und Problemlösungsfähigkeiten zu trainieren.

- Rollenspiele: Spielerisches Nachstellen von Situationen, um Verhaltensweisen zu üben und soziale Kompetenzen zu entwickeln.

- Experteninterviews: Kurze Befragungen von (internen) Experten durch Kleingruppen, um spezifisches Wissen zu vertiefen.

Größere Gruppen (über 20 Personen):

- Vortrag mit aktivierenden Elementen: Klassischer Vortrag, angereichert mit Fragen, Umfragen, kurzen Diskussionen oder Zwischenübungen, um die Aufmerksamkeit hochzuhalten.

- World Café: Methode, bei der Teilnehmende in kleinen Gruppen an Tischen zu verschiedenen Fragen diskutieren und anschließend die Tische wechseln, um neue Impulse zu erhalten.

- Open Space: Format für größere Gruppen zur selbstorganisierten Bearbeitung eines zentralen Themas, bei dem Teilnehmende eigene Diskussionsrunden anbieten.

- Fishbowl-Diskussion: Eine innere Gruppe diskutiert, während eine äußere Gruppe beobachtet und bei Bedarf dazustoßen kann, um Perspektiven zu erweitern.

III. Die Abschlussphase: Reflexion, Transfer und Evaluation

Die Abschlussphase dient der Sicherung der Lernergebnisse, der Reflexion des Lernprozesses und der Evaluation der Veranstaltung. Sie ist entscheidend für den nachhaltigen Erfolg und den Transfer des Gelernten.

Prozess- und Ergebnisevaluation (Wirkung einer Bildungsveranstaltung überprüfen)

Feedback und Evaluation sind unerlässlich, um die Qualität von Bildungsangeboten zu sichern und weiterzuentwickeln.

- Feedback-Runden: Vielfältige Methoden zur Abfrage der Zufriedenheit und des Lernerfolgs, z.B. das “Blitzlicht” (kurze mündliche Statements), das “Stimmungsbarometer” oder Feedback-Karten mit spezifischen Fragen.

- Lerntagebuch: Eine strukturierte Methode zur Selbstevaluation, bei der Teilnehmende ihre Lernprozesse, Erkenntnisse und den geplanten Transfer des Gelernten schriftlich festhalten. Dies fördert die Reflexion und die Verankerung des Wissens.

- Fragebogen: Standardisierte, oft anonyme Fragebögen (digital oder analog) zur umfassenden Evaluation eines Seminars in der Erwachsenenbildung. Diese liefern quantitative und qualitative Daten zur Zufriedenheit und zum Erfolg.

Weitere wichtige Elemente der Abschlussphase sind:

- Zusammenfassung und Ergebnissicherung: Gemeinsames Festhalten der wichtigsten Erkenntnisse, z.B. auf einem Plakat oder digital, um das Gelernte zu konsolidieren.

- Transferaufgaben: Aufgaben oder Impulse, die die Teilnehmenden ermutigen, das Gelernte in ihrem Alltag anzuwenden oder weiter zu vertiefen.

- Ausblick und weiterführende Impulse: Informationen zu weiterführenden Ressourcen, Kursen oder Netzwerken.

Tipps für die erfolgreiche Methodenauswahl und -anwendung

Die Wahl der richtigen Lehrmethoden in der Erwachsenenbildung ist keine Zufallsproduktion, sondern ein strategischer Prozess. Berücksichtigen Sie stets:

- Die Zielgruppe: Welche Vorkenntnisse, Erfahrungen und Lernstile bringen die Teilnehmenden mit?

- Die Lernziele: Was sollen die Teilnehmenden am Ende des Seminars wissen, können oder verstanden haben?

- Die Rahmenbedingungen: Wie viel Zeit steht zur Verfügung? Wie ist der Raum beschaffen? Welche Materialien sind verfügbar?

- Ihre Rolle als Trainer/Dozent: Welchen Methoden fühlen Sie sich sicher und kompetent? Ihre Authentizität ist entscheidend.

Flexibilität und die Bereitschaft, Methoden anzupassen, sind dabei ebenso wichtig wie eine solide Planung.

Fazit: Methoden als Motor für erfolgreiches Lernen

Die bewusste und vielfältige Anwendung von lehrmethoden erwachsenenbildung ist der Motor für erfolgreiche und nachhaltige Lernprozesse. Sie ermöglicht es, auf die individuellen Bedürfnisse erwachsener Lerner einzugehen, die Motivation zu steigern und einen aktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch zu fördern. Von der aktivierenden Anfangsphase über die tiefgehende Arbeitsphase bis hin zur reflektierenden Abschlussphase – jede Methode trägt dazu bei, Lernen zu einem bereichernden und wirkungsvollen Erlebnis zu machen. Investieren Sie in Ihre methodische Kompetenz und experimentieren Sie mutig mit neuen Ansätzen, um Ihre Bildungsangebote optimal zu gestalten.