Die Neue Kulturgeschichte hat sich in den letzten Jahrzehnten als ein faszinierendes Feld etabliert, das eng mit zeitgeschichtlichen Phänomenen verbunden ist. Es wäre verfehlt, die zeitliche Nähe zwischen der Entstehung der jüngeren Kulturgeschichte und den grundlegenden Umwälzungen um 1990 als bloßen Zufall abzutun. Stattdessen bietet sie einen einzigartigen Blick auf die deutsche Identität und ihre Entwicklung.

Die “Neue Kulturgeschichte” zeichnet sich nicht durch thematische Eingrenzung aus, sondern durch eine spezifische Perspektive, die auf Sinngebung und Bedeutungsnetze abzielt, mit denen Gesellschaften ihre Realitäten gestalten. Diese Perspektive spiegelt Prozesse wie das “Ende der großen Erzählungen” und die Globalisierung wider, die die Bedeutung kulturhistorischer Fragen verstärkten. Kritische Einstellungen gegenüber Modernisierungstheorien und die wachsende Bedeutung nicht-westlicher Alternativen trugen ebenfalls dazu bei. Der Westen, der sich seit dem 18. Jahrhundert als Maßstab etabliert hatte, unterzog sich einer Selbstkritik und wurde von außen in Frage gestellt, wie das Stichwort “Provincializing Europe” in der postkolonialen Debatte verdeutlicht.

Befeuert wurden diese Entwicklungen durch die Ereignisse von 1989-1991. Während der Fall der Mauer zunächst als Triumph der westlichen Modernisierungstheorie erschien, folgte bald eine Ernüchterung. Der historische Prozess verlief anders als erwartet, und nach dem Ende der ideologischen Auseinandersetzungen traten neue Konflikte auf, die sich mit den bisherigen Modellen nicht mehr erklären ließen. Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien und die nationalen Unabhängigkeitsbestrebungen zeugten von einem wiederauflebenden Nationalismus. Zudem kehrte die Religion auf die weltgeschichtliche Bühne zurück.

Was hat das mit neue Kulturgeschichte zu tun? Die Lehre aus diesen Entwicklungen ist eine veränderte Perspektive. Die bisherigen Beschreibungen historischer Vorgänge setzten einen rational handelnden Menschen nach westlichen Maßstäben voraus, der aufgeklärten und ökonomischen Maximen verpflichtet war. Doch wenn sich dieser Mensch nicht mehr wie erwartet verhielt, fehlte etwas. Eine kulturelle Perspektive, die sich auf bisher vernachlässigte Aspekte konzentrierte, wurde notwendig.

Eine kurze Geschichte der Kulturgeschichte

Die Kulturgeschichte hat eine lange Tradition, die bis zu Herodot zurückreicht. Im engeren Sinne kann man seit der Mitte des 18. Jahrhunderts von einer Kulturgeschichte sprechen, die sich von ereignis-, politik- oder diplomatiegeschichtlichen Ansätzen abgrenzte. Giambattista Vico und Voltaire legten mit ihren weit gefassten Untersuchungsansätzen wichtige Grundlagen. Johann Christoph Adelung sprach 1782 erstmals im deutschen Sprachraum von einer “Geschichte der Cultur des menschlichen Geschlechts”.

Deutlich nachhaltiger waren die kulturgeschichtlichen Unternehmungen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Autoren wie Jacob Burckhardt und Johan Huizinga prägen bis heute das Bild der Kulturgeschichte. Burckhardts “Kultur der Renaissance in Italien” und Huizingas “Herbst des Mittelalters” werden immer noch neu aufgelegt. Auch die Arbeiten von Karl Lamprecht haben im Rahmen des Methodenstreits ihre Spuren hinterlassen.

“Kultur” war um 1900 nicht nur im Rahmen der Kulturgeschichte von Bedeutung, sondern spielte in zahlreichen Diskussionen eine tragende Rolle. Es zeigen sich Parallelen zwischen der kulturhistorischen Konjunktur um 1900 und der um 2000. Beide speisen sich aus der Wahrnehmung krisenhafter Entwicklungen, die nach einer Antwort verlangen. Um 1900 waren es die Auswirkungen der Industrialisierung, die “soziale Frage”, der Widerstreit ideologisch aufgeladener Weltbilder, der Imperialismus und die Umwälzungen des Weltbilds durch die Einstein’sche Physik, die für Verunsicherung sorgten. Der Kulturbegriff sollte die Antwort auf eine wahrgenommene Sinnleere und den Verlust eines einheitlichen Weltbilds sein.

Faschismus und Zweiter Weltkrieg unterbrachen diese Debatten, sodass es einige Jahrzehnte dauerte, bis kulturhistorische Fragen wieder in den Vordergrund rückten. Die Aktualität sozial- und wirtschaftshistorischer Ansätze ließ die Kulturgeschichte phasenweise in Vergessenheit geraten. Doch in Auseinandersetzung mit der Sozialgeschichte entwickelten sich seit den 1970er-Jahren Alternativen, die für eine “Wiedergeburt” der Kulturgeschichte von großer Bedeutung waren. Hierzu zählen die Forschungen aus dem Kontext der Mentalitätengeschichte, Mikrohistorie, Historische Anthropologie und Alltagsgeschichte.

Diese Ansätze sind mit der Kulturgeschichte jüngeren Datums nicht gleichzusetzen, machten jedoch auf grundsätzliche Aspekte aufmerksam, die auch in der kulturhistorischen Diskussion von Bedeutung sind. Vor allem eint sie der Versuch zu einer ausgewogeneren Betrachtung, die gleichzeitig sowohl übergeordnete Prozesse und Strukturen als auch den Lebensalltag der Menschen und den kleinräumigen Untersuchungsraum in den Blick nimmt. Zudem hat die Kulturgeschichte auch in methodisch-theoretischer Hinsicht von den Arbeiten aus dem Umfeld der Historischen Anthropologie profitiert.

Kulturgeschichte als Perspektivierung

Die “Neue Kulturgeschichte” bezieht sich zwar auf ihre Vorläufer, hat aber ein eigenes Profil entwickelt, mit dem sie sich deutlich von älteren Ansätzen unterscheidet. Die Selbstbezeichnung einer “Neuen” Kulturgeschichte markiert entscheidende konzeptionelle Differenzen.

Der Unterschied liegt vor allem in der Perspektivierung und dem Gegenstand der Kulturgeschichte. Anders als ältere Kulturgeschichten definiert die jüngere nicht mehr einen bestimmten Lebensbereich der Kultur, um diesen dann zu ihrem Gegenstand zu erheben. Die jüngere Kulturgeschichte bestimmt ihr Selbstverständnis nicht über einen bestimmten Gegenstandsbereich. Vielmehr zeichnet sie sich durch eine spezifische Perspektivierung aus, die sie auf sämtliche Bereiche des historischen Lebens anzuwenden versucht.

Die kulturhistorische Perspektive interessiert sich für die Sinnmuster und Bedeutungskontexte, mit denen Gesellschaften der Vergangenheit ihre Welt ausgestattet haben. Kultur ist für den Menschen eine Überlebensnotwendigkeit.

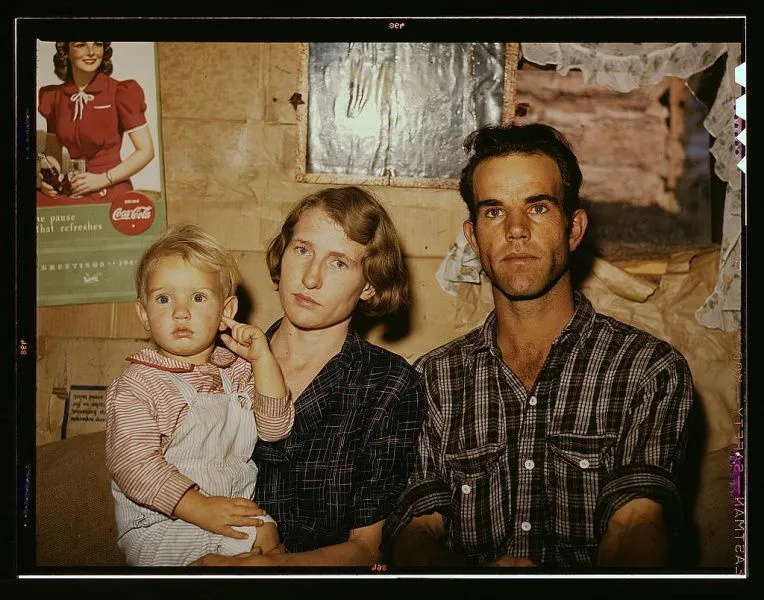

September 1940: Jack Whinery, Homesteader, mit seiner Frau und seinem jüngsten Kind von fünf Kindern, Pie Town, New Mexico

September 1940: Jack Whinery, Homesteader, mit seiner Frau und seinem jüngsten Kind von fünf Kindern, Pie Town, New Mexico

Die jüngere Kulturgeschichte fragt nach den Formen, mit denen Gesellschaften der Vergangenheit ihre Wirklichkeiten überhaupt erst zu sinnvollen Wirklichkeiten gestaltet haben, nach den Transformationen, denen diese Weltdeutungen unterworfen waren, nach den Bedingungen und Möglichkeiten, unter denen sie entworfen werden konnten, sowie nach den vielfachen Auswirkungen, die sie hatten. Kulturgeschichte betrachtet Kulturen als Sinn- und Unterscheidungssysteme, die als spezifische Formen der Weltinterpretation dienen und im historischen Verlauf hervorgebracht und verändert werden.

Diese Perspektivierung führte in den 1990er-Jahren zu einer “Grundlagendebatte” innerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft. In regelmäßigen Abständen wurde die Frage aufgeworfen, ob die Kulturgeschichte eine grundsätzliche Bedrohung für die Geschichtswissenschaft darstelle. Sollte es jemals eine solche Gefahr gegeben haben, scheint sie die Geschichtswissenschaft bisher recht gut verkraftet zu haben.

Themen der Kulturgeschichte

Der von Lynn Hunt herausgegebene Sammelband “The New Cultural History” kann als Geburtsurkunde der jüngeren Kulturgeschichte angesehen werden. Er wirkte als eine Art Brennglas, insofern hier Themen und Ansätze aufgegriffen wurden, die sich insbesondere während der 1980er-Jahre entwickelt hatten.

Die theoretische Reflexion gehört zu den unabdingbaren Grundlagen der Kulturgeschichte. Der Poststrukturalismus ist mit Michel Foucault ebenso vertreten wie die Ethnologie, die Historische Anthropologie und eine literaturwissenschaftlich inspirierte Geschichtstheorie. Bei den empirischen Studien geht es um Repräsentationen sozialer Ordnung, um den praktischen Umgang mit Texten, um die Geschichte des Körpers sowie um die Frage, wie im Kontext des frühneuzeitlichen Hofes Kultur sichtbar gemacht wurde.

Mit diesem Sammelband war ein markanter Auftakt für eine geschichtswissenschaftliche Reorientierung gesetzt. Das Stichwort der (Neuen) Kulturgeschichte zimmerte einen Rahmen, in den sich die zahlreichen und bereits etablierten Unternehmungen einfügen konnten, die das Spektrum des geschichtswissenschaftlichen Arbeitens deutlich erweitern wollten.

Schwerpunktbereiche der kulturhistorischen Beschäftigung sind die Geschichte von Erinnerung und Gedächtnis, die Körpergeschichte oder die Frauen- und Geschlechtergeschichte. Insbesondere die Leistungen im Rahmen der Körper- und Geschlechtergeschichte können auf einen grundlegenden Aspekt kulturhistorischer Ansätze hinweisen: Sie sind im besten Fall in der Lage, Aspekten menschlichen Lebens eine Historizität zu verleihen, die man nur allzu leicht übersieht.

Auch im Bereich der Geschichte von Erinnerung und Gedächtnis oder in der Wissenschaftsgeschichte kam es im Kontakt dieser Themenstellungen mit der Kulturgeschichte einerseits zu fruchtbaren Amalgamierungen, andererseits zu bedeutsamen Neuorientierungen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Thematisierung von Bildlichkeit, die einen Bereich der historischen Überlieferung auf neue Art und Weise in den Mittelpunkt gerückt hat. Bilder werden als Möglichkeit ernst genommen, spezifische Weltverhältnisse zum Ausdruck zu bringen.

Quo vadis Kulturgeschichte?

Die Kulturgeschichte muss sich immer wieder selbst befragen, ob sie ihren eigenen Ansprüchen gerecht wird und wo es möglicherweise Fehlentwicklungen beziehungsweise Versäumnisse gibt. Mit Blick auf die weitere mögliche Entwicklung dieses Ansatzes gilt es, Bilanz zu ziehen.

Der Anspruch, sich nicht mehr auf einen bestimmten Ausschnitt vergangener Wirklichkeit beschränken zu lassen, sondern mittels einer kulturhistorischen Perspektive sämtliche Bereiche der Vergangenheit zu betrachten, ist teilweise eingelöst worden, aber keineswegs voll umfänglich. Es gibt in unterschiedlichen Bereichen recht erfolgreiche Unternehmungen, den kulturhistorischen Ansatz auf Themen zu übertragen, wo er bisher weniger beheimatet war. Dies trifft insbesondere auf die Kulturgeschichte des Politischen zu.

Deutlich zaghafter sind hingegen die Versuche, in anderen Themenfeldern Ähnliches zu unternehmen. Während eine “Kulturgeschichte des Politischen” immerhin schon über eine etablierte Selbstbezeichnung verfügt, kann man die Unsicherheit kulturhistorischen Fragens in anderen Themenbereichen bereits daran erkennen, dass ihnen eine solche Titulatur fehlt. So gibt es zwar in der Zusammenarbeit von Kulturgeschichte und Wirtschaftsgeschichte erste zarte Pflänzchen zu beobachten, die aber so unscheinbar sind, dass man sich noch nicht recht auf einen Namen einigen konnte: Kulturgeschichte des Ökonomischen? Wirtschaftskulturgeschichte?

Die Möglichkeiten der kulturhistorischen Befragung sind im Ökonomischen sicherlich so zahlreich wie im Sozialen, doch auch auf dieses Terrain hat sich die Kulturgeschichte noch nicht so recht vorgewagt. Traditionellerweise ist “die Gesellschaft” ein Themenfeld der Sozialgeschichte, aber da es sich bei diesem Objekt genauso wie bei “dem Staat” oder “der Wirtschaft” um ein soziokulturelles Konstrukt handelt, ist es nicht nur möglich, sondern unweigerlich notwendig, entsprechende kulturhistorische Fragen zu stellen.

Es gibt Themenfelder, in denen die Kulturgeschichte bisher kaum Fuß fassen konnte oder wollte. Dazu gehören so zentrale Bereiche wie das Recht oder die Technik. Das weitgehende Fehlen entsprechender Kulturgeschichten zeigt jedoch, dass auch nach zwei Jahrzehnten kulturhistorischen Arbeitens noch mehr als genug Aufgaben warten. Die Reise durch die neue Kulturgeschichte Deutschlands ist also noch lange nicht zu Ende.