Die Phönizische Kultur, eine der prägendsten Seefahrernationen der Antike, hat ihre Spuren tief im Mittelmeerraum hinterlassen. Von ihren Ursprüngen in der Levante bis hin zu ihren weitläufigen Handelsnetzen prägte sie über Jahrhunderte hinweg Kulturen und Gesellschaften. Lange Zeit wurde die Ausbreitung dieser einflussreichen Zivilisation oft mit umfassenden Bevölkerungsbewegungen assoziiert. Eine bahnbrechende Studie, die sich auf die Analyse alter DNA stützt, wirft jedoch ein völlig neues Licht auf dieses historische Phänomen und enthüllt, dass die phönizische Kultur sich primär durch einen dynamischen kulturellen Transfer und Assimilation verbreitete, anstatt durch Massenmigration. Diese Erkenntnisse vertiefen unser Verständnis der komplexen Interaktionen und des kulturellen Austauschs, die die antike Welt des Mittelmeers kennzeichneten.

Einblick in eine einflussreiche Seefahrernation

Die Wiege der phönizischen Kultur lag in den blühenden Stadtstaaten der Levante während der Bronzezeit. Diese geschickten Seefahrer und Händler waren Pioniere bedeutender Innovationen, von denen das erste Alphabet, der direkte Vorläufer vieler heutiger Schriftsysteme, zweifellos die bekannteste ist. Bis zum Beginn des ersten Jahrtausends v. Chr. hatten die phönizischen Städte ein weitreichendes maritimes Netzwerk von Handelsposten etabliert, das sich bis nach Iberien erstreckte. Durch dieses Netzwerk verbreiteten sie ihre einzigartige Kultur, Religion und Sprache im gesamten zentralen und westlichen Mittelmeerraum. Dies legte den Grundstein für eine Ära intensiven kulturellen Austauschs und beispielloser Konnektivität.

Im 6. Jahrhundert v. Chr. übernahm Karthago, eine aufstrebende phönizische Küstenkolonie im heutigen Tunesien, die Vorherrschaft über diese Region. Die Römer bezeichneten die kulturell phönizischen Gemeinschaften, die mit Karthago verbunden waren oder von ihm regiert wurden, als „punisch“. Das karthagische Reich schrieb Geschichte, nicht zuletzt durch die drei blutigen „Punischen Kriege“ gegen die aufstrebende Römische Republik. Diese Kriege kämpften um die Vorherrschaft im Mittelmeerraum und sind bis heute weitbekannt, darunter auch der legendäre Feldzug Hannibals, der mit seiner Armee und Elefanten die Alpen überquerte und Rom an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Um die genetische Geschichte dieser alten Zivilisationen zu entschlüsseln, hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung des Max Planck-Harvard Research Center for the Archaeoscience of the Ancient Mediterranean eine umfassende Studie durchgeführt.

Neue genetische Erkenntnisse zur Ausbreitung der Phönizischen Kultur

Das Hauptziel dieser wegweisenden Studie war es, mittels alter DNA die Abstammung der punischen Bevölkerung zu bestimmen und genetische Verbindungen zu den levantinischen Phöniziern aufzudecken, mit denen sie eine gemeinsame Kultur und Sprache teilten. Dies wurde durch die Sequenzierung und Analyse einer großen Anzahl von Genomen aus menschlichen Überresten erreicht, die an insgesamt 14 phönizischen und punischen archäologischen Stätten begraben wurden. Diese Stätten umfassten die Levante, Nordafrika, Iberien sowie die Inseln Sizilien, Sardinien und Ibiza. Die Ergebnisse lieferten überraschende und faszinierende Einblicke in die Mechanismen der kulturellen Diffusion in der Antike.

Die Forscherinnen und Forscher stießen auf ein unerwartetes Ergebnis: Sie fanden lediglich einen geringen direkten genetischen Anteil der levantinischen Phönizier an den punischen Populationen im westlichen und zentralen Mittelmeer. „Das wirft ein neues Licht darauf, wie sich die phönizische Kultur ausbreitete – nicht durch Massenmigration, sondern durch einen dynamischen Prozess von Kulturtransfer und Assimilation“, erklärt Erstautor Harald Ringbauer, der die Studie als Postdoc an der Harvard University begann und heute Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie ist. Diese Erkenntnis stellt eine wichtige Revision traditioneller Ansichten dar und betont die Rolle von ideellem und materiellem Austausch gegenüber reiner Bevölkerungsbewegung.

Die Studie verdeutlicht, dass die punischen Stätten damals von Menschen mit einer bemerkenswert heterogenen genetischen Abstammung besiedelt waren. „Wir finden in der punischen Gesellschaft ein sehr variables genetisches Profil“, sagt David Reich, Professor für Genetik an der Harvard University und leitender Autor der Studie. Die genetische Herkunft der Menschen war an allen Fundorten sehr vielfältig, wobei die größte genetische Gruppe Ähnlichkeiten zu heutigen Menschen in Sizilien und der Ägäis aufwies. Darüber hinaus gab es eine erhebliche Anzahl von Menschen mit signifikanter nordafrikanischer Abstammung, was auf eine komplexe Mischung verschiedener Bevölkerungsgruppen hindeutet.

Punische Nekropole von Puig des Molins auf Ibiza. Alte DNA aus menschlichen Überresten wurde hier sequenziert.

Punische Nekropole von Puig des Molins auf Ibiza. Alte DNA aus menschlichen Überresten wurde hier sequenziert.

Kosmopolitische Welt der Punier: Handel und Vermischung als Motor des Wandels

Die Ergebnisse der DNA-Analysen zeichnen ein lebendiges Bild des kosmopolitischen Charakters der punischen Welt. In sämtlichen untersuchten punischen Siedlungen, darunter auch Karthago selbst, lebten Menschen nordafrikanischer Abstammung Seite an Seite mit einer überwiegend sizilianisch-ägäischen Bevölkerung und vermischten sich mit ihr. Diese Koexistenz und gegenseitige Beeinflussung unterstreichen die Offenheit und Dynamik dieser antiken Gesellschaften. Die umfassenden genetischen Netzwerke, die sich über den gesamten Mittelmeerraum erstreckten, lassen zudem darauf schließen, dass gemeinsame demografische Prozesse wie ausgedehnter Handel, Eheschließungen über weite Entfernungen und die Vermischung von Populationen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung dieser einzigartigen Gemeinschaften spielten.

Ein besonders anschauliches Detail aus der Studie ist die Entdeckung von zwei nahe Verwandten – Cousins zweiten Grades –, deren Überreste über das Mittelmeer hinweg gefunden wurden: einer in einem punischen Grab in Nordafrika und der andere in Sizilien. Diese faszinierende Verbindung belegt die hohe Mobilität und die engen Bande, die die Menschen in der punischen Welt miteinander verbanden. „Diese Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass die damaligen Gesellschaften im Mittelmeerraum eng miteinander verbunden waren und die Menschen oft über große geografische Entfernungen hinweg migrierten und sich vermischten“, betont Ilan Gronau, Professor für Informatik an der Reichman University in Herzliya, Israel, ebenfalls ein leitender Autor der Studie.

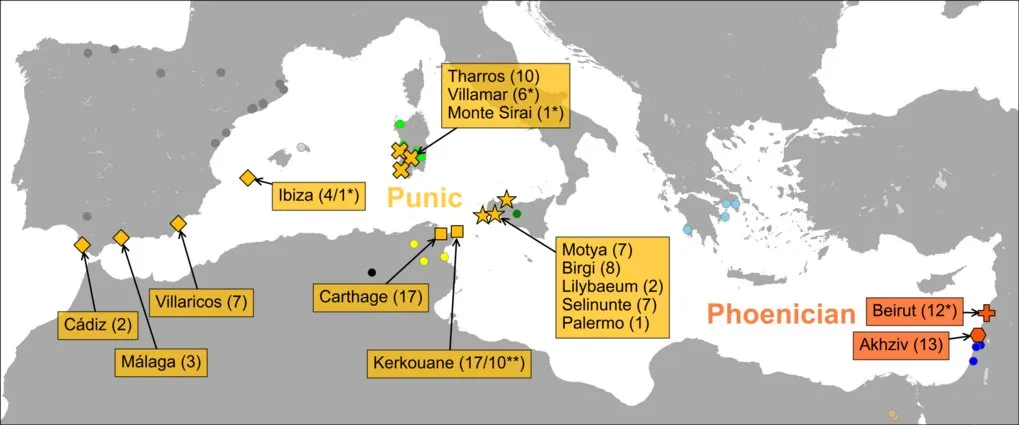

Karte der Fundorte (ca. 600 v. Chr.) mit Anzahl der gewonnenen menschlichen Genome für die Studie.

Karte der Fundorte (ca. 600 v. Chr.) mit Anzahl der gewonnenen menschlichen Genome für die Studie.

Diese Art von Forschung demonstriert eindrucksvoll das immense Potenzial, das in der Analyse alter DNA steckt. Sie ermöglicht es uns, detaillierte Informationen über die Abstammung und die Mobilität historischer Bevölkerungsgruppen zu gewinnen, über die uns oft nur spärliche direkte historische Aufzeichnungen vorliegen. Durch die Kombination archäologischer Funde mit modernster Genetik können wir ein vielschichtigeres und genaueres Bild vergangener Zivilisationen zeichnen und die komplexen Prozesse verstehen, die ihre Entwicklung und Ausbreitung prägten.

Schlüsselerkenntnisse zur Phönizisch-Punischen Zivilisation

Die jüngsten Forschungen zum Erbe der phönizisch-punischen Zivilisation liefern entscheidende Einblicke in die Mechanismen der kulturellen Diffusion in der Antike. Sie belegen eindrucksvoll, dass der Erfolg dieser einflussreichen Seefahrerkultur nicht in erster Linie auf Massenmigrationen beruhte, sondern vielmehr auf einem ausgeprägten kulturellen Transfer und einer bemerkenswerten Assimilationsfähigkeit. Die punischen Populationen im Mittelmeerraum wiesen ein hochgradig variables und heterogenes genetisches Profil auf, mit signifikanten Anteilen nordafrikanischer sowie sizilianisch-ägäischer Abstammung. Dies unterstreicht die Rolle des Mittelmeerraums als Schmelztiegel verschiedenster Kulturen und genetischer Linien.

Die antiken phönizisch-punischen Gesellschaften waren somit wahrhaft kosmopolitisch. Menschen aus unterschiedlichen Regionen trieben nicht nur Handel, sondern migrierten oft über große Distanzen und vermischten sich. Dieser lebendige Austausch, sowohl genetisch als auch kulturell, bildete das Fundament für die weitreichende Verbreitung der phönizischen Errungenschaften und ihre nachhaltige Prägung der antiken Welt.

Bemaltes Straußenei aus der punischen Nekropole von Villarricos (Spanien), eine beliebte punische Grabbeigabe.

Bemaltes Straußenei aus der punischen Nekropole von Villarricos (Spanien), eine beliebte punische Grabbeigabe.

Fazit: Die Macht des kulturellen Austauschs neu bewertet

Die neuen Erkenntnisse zur phönizischen Kultur fordern unsere traditionellen Vorstellungen von der Ausbreitung antiker Zivilisationen heraus. Sie zeigen, dass kultureller Transfer und die Fähigkeit zur Assimilation oft mächtigere Kräfte waren als reine Bevölkerungsbewegungen. Die punische Welt war ein lebendiges Mosaik aus vielfältigen Abstammungslinien, die durch Handel, Heirat und gemeinsame kulturelle Praktiken miteinander verbunden waren. Diese dynamischen Prozesse formten eine Gesellschaft, die trotz ihrer geografischen Weite eine bemerkenswerte Kohäsion aufwies. Die Studie verdeutlicht die immense Bedeutung der interkulturellen Beziehungen in der Antike und die Fähigkeit von Gesellschaften, Innovationen und Ideen über große Entfernungen zu verbreiten, ohne dass es zu einer vollständigen Neubesiedlung kam. Sie lädt uns ein, die reiche Geschichte des Mittelmeerraums mit neuen Augen zu betrachten und die komplexen Wege zu würdigen, auf denen sich Zivilisationen entfalten und gegenseitig beeinflussen.