Die Welt der digitalen Währungen entwickelt sich rasant, und mit ihr die Technologien, die ihre Sicherheit und Funktionalität gewährleisten. Im Zentrum vieler moderner Blockchains steht ein bahnbrechender Konsensmechanismus: Proof-of-Stake (PoS). Dieses Verfahren hat sich als energieeffiziente und skalierbare Alternative zum traditionellen Proof-of-Work etabliert und prägt die Entwicklung zahlreicher Proof Of Stake Kryptowährungen, darunter Giganten wie Ethereum. Doch was steckt wirklich hinter diesem Konzept, wie funktioniert es im Detail, welche Vorteile und Nachteile birgt es und welche Rolle spielen dabei die bekannten digitalen Assets? Tauchen wir ein in die Tiefen von Proof-of-Stake und entdecken Sie, warum dieser Ansatz für die Zukunft der Blockchain-Technologie entscheidend sein könnte.

Proof-of-Stake: Das Wichtigste in Kürze

- Was ist Proof-of-Stake? Ein Konsensmechanismus, bei dem Teilnehmer Coins hinterlegen (staken), um Transaktionen zu bestätigen und neue Blöcke zu erzeugen. Je höher der Einsatz, desto größer die Chance, als Validator ausgewählt zu werden.

- Warum braucht man Proof-of-Stake? Weil es eine energieeffiziente Alternative zu Proof-of-Work bietet – mit dem Ziel, dezentrale Netzwerke sicher und nachhaltig zu betreiben.

- Wie funktioniert Proof-of-Stake? Validatoren werden anhand ihres Stakes ausgewählt, schlagen neue Blöcke vor und bestätigen sie gegenseitig. Ehrliches Verhalten wird belohnt, Fehlverhalten kann zum Verlust des Stakes führen (Slashing).

- Was macht Proof-of-Stake sicher? Angreifer müssten hohe Geldbeträge riskieren, um das System zu manipulieren – und könnten dabei ihren Einsatz verlieren. Die ökonomischen Anreize sorgen für Stabilität und Sicherheit, was es zu einem robusten Modell für viele billige Kryptowährungen und auch High-Cap-Coins macht.

- Welche Kryptowährungen nutzen Proof-of-Stake? Zu den bekanntesten gehören Ethereum, Cardano, Polkadot, Tezos und Solana. Sie setzen auf unterschiedliche PoS-Varianten, um Sicherheit, Effizienz und Skalierbarkeit zu kombinieren.

Was ist Proof-of-Stake? – Definition und Erklärung

Proof-of-Stake (PoS) ist ein Konsensverfahren, das in vielen modernen Blockchains eingesetzt wird. Es sorgt dafür, dass sich alle Teilnehmer im Netzwerk auf den aktuellen Stand der Blockchain einigen – also darauf, welche Transaktionen gültig sind. Statt auf energieintensives Rechnen wie beim Proof-of-Work setzt PoS auf den Besitz („Stake“) von Coins, um Blöcke zu validieren.

Teilnehmer, die eine bestimmte Menge an Coins hinterlegen, werden als sogenannte Validatoren ausgewählt. Sie dürfen neue Blöcke vorschlagen und bestätigen – und erhalten dafür Belohnungen. Dieses Verfahren ist deutlich energieeffizienter und ermöglicht schnelle, sichere Transaktionen in einem dezentralen Netzwerk. Proof-of-Stake Kryptowährungen sind damit in der Regel zukunftsorientierter im Hinblick auf Umweltaspekte und Skalierbarkeit.

Erklärung von Proof-of-Stake Mechanismus

Erklärung von Proof-of-Stake Mechanismus

Wer hat Proof-of-Stake erfunden?

Das Konzept von Proof-of-Stake wurde erstmals 2011 von einem Nutzer namens QuantumMechanic in einem Forum vorgeschlagen. Die erste praktische Umsetzung erfolgte 2012 durch die Kryptowährung Peercoin, die PoS mit einem Proof-of-Work-Ansatz kombinierte. Seitdem wurde das Verfahren stetig weiterentwickelt und ist heute fester Bestandteil vieler großer Blockchains – darunter Ethereum seit dem Merge im Jahr 2022.

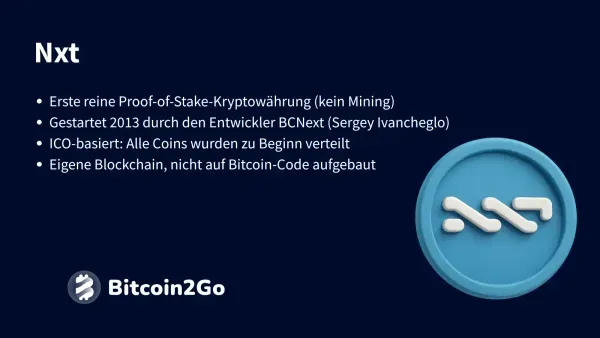

Während das grundlegende Konzept von Proof-of-Stake 2011 von „QuantumMechanic“ vorgeschlagen wurde, war BCNext (Sergey Ivancheglo) maßgeblich an der technischen Umsetzung beteiligt. Er war eine zentrale Figur hinter Nxt, das 2013 als erste Kryptowährung startete, die ausschließlich auf Proof-of-Stake setzte – also ganz ohne Proof-of-Work-Anteil. Diese frühen Entwicklungen legten den Grundstein für die heutigen Proof-of-Stake Kryptowährungen.

Infos zur Kryptowährung Nxt

Infos zur Kryptowährung Nxt

Was bedeutet „Stake“ bei Proof-of-Stake?

Der Begriff „Stake“ bezeichnet die Menge an Coins, die ein Teilnehmer im Netzwerk hinterlegt, um am Validierungsprozess teilzunehmen. Es ist im Wesentlichen ein finanzieller Einsatz. Je höher dieser Einsatz, desto größer ist die Chance, als Validator ausgewählt zu werden und Belohnungen zu erhalten. Der Stake dient dabei gleichzeitig als Sicherheit – wer sich falsch verhält, riskiert, einen Teil davon zu verlieren. Dies ist ein entscheidendes Merkmal, das die Integrität von Proof-of-Stake Kryptowährungen schützt.

Wie funktionieren Proof-of-Stake Kryptowährungen?

Nachdem wir nun verstanden haben, was Proof-of-Stake grundsätzlich ist, werfen wir im nächsten Schritt einen genaueren Blick auf den Ablauf in der Praxis. Denn auch hier greifen verschiedene Elemente ineinander – von den Transaktionen, die ins Netzwerk eingespeist werden, bis zur Auswahl und Belohnung der Validatoren, die das Rückgrat der Proof-of-Stake Kryptowährungen bilden.

- Beteiligte: Im Proof-of-Stake-System gibt es unterschiedliche Rollen: Nutzer, die Transaktionen anstoßen, Validatoren, die Blöcke vorschlagen, und weitere Validatoren, die diese Vorschläge prüfen und bestätigen. Doch wer übernimmt genau welche Aufgaben? Und was unterscheidet die Rollen voneinander?

- Prozesse: Von der Entstehung einer Transaktion bis hin zur Aufnahme eines neuen Blocks in die Blockchain läuft ein klar definierter Prozess ab – Schritt für Schritt. Dabei stellen sich zentrale Fragen: Wie wird entschieden, wer den nächsten Block vorschlagen darf? Und wann gilt ein Block als endgültig bestätigt?

Validator-Prozess bei Proof-of-Stake

Validator-Prozess bei Proof-of-Stake

Transaktion

Alles beginnt mit einer einfachen Aktion: Jemand möchte eine Transaktion durchführen. Ob es um den Versand von Kryptowährungen geht, um den Abschluss eines Smart Contracts oder eine andere Interaktion mit der Blockchain – am Anfang steht immer die Entscheidung eines Nutzers oder einer Anwendung, eine bestimmte Aktion ins Netzwerk zu bringen. Diese Transaktionen sind die Lebensader aller Proof-of-Stake Kryptowährungen.

Dazu wird die Transaktion digital signiert, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich vom Absender stammt. Anschließend wird sie an das Netzwerk übermittelt – genauer gesagt an sogenannte Nodes, also Rechner, die am Blockchain-Netzwerk teilnehmen und Daten weiterleiten.

Doch bevor diese Transaktion überhaupt eine Chance hat, in die Blockchain zu gelangen, muss sie zunächst gesammelt und zwischengespeichert werden. An dieser Stelle kommt der nächste zentrale Bestandteil ins Spiel: der Mempool.

Mempool

Sobald eine Transaktion im Netzwerk angekommen ist, wird sie nicht sofort verarbeitet. Stattdessen landet sie zunächst im sogenannten Mempool – dem „Memory Pool“. Man kann sich diesen wie eine Art Warteschlange vorstellen: Alle gültigen, aber noch nicht bestätigten Transaktionen sammeln sich hier und warten darauf, in einen neuen Block aufgenommen zu werden.

Jeder Node im Netzwerk führt seinen eigenen Mempool, wobei sich die Inhalte in der Regel stark ähneln, da Transaktionen ständig untereinander ausgetauscht und synchronisiert werden. Wichtig dabei: Nicht jede Transaktion schafft es in den nächsten Block. Meist entscheidet die Gebühr, die der Absender bereit ist zu zahlen, darüber, wie schnell die Transaktion verarbeitet wird – ähnlich wie beim Versand per Post: Wer mehr zahlt, wird bevorzugt. Dies ist ein wichtiger Mechanismus für die Effizienz von Proof-of-Stake Kryptowährungen.

Doch wer entscheidet nun eigentlich darüber, welche Transaktionen tatsächlich in den nächsten Block aufgenommen werden? Genau hier beginnt die eigentliche Arbeit der Validatoren – die zentrale Instanz im Proof-of-Stake-System.

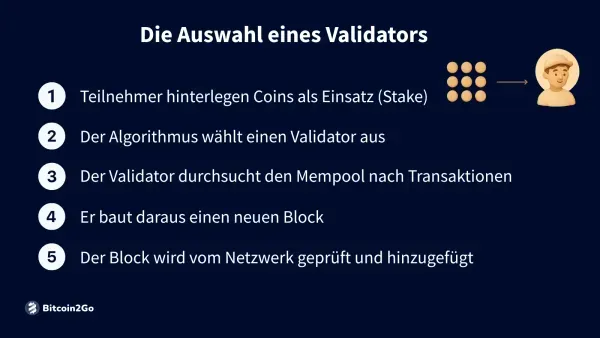

Auswahl des Validators

Im Proof-of-Stake-System übernimmt nicht irgendein Computer im Netzwerk die Aufgabe, den nächsten Block zu erstellen – sondern ein speziell ausgewählter Validator. Anders als bei Proof-of-Work, wo Rechenleistung entscheidet, spielt hier der Einsatz (Stake) die zentrale Rolle: Je mehr Coins ein Teilnehmer „gestaked“, also im System hinterlegt hat, desto größer ist seine Chance, zum Blockproduzenten gewählt zu werden. Dies ist der Kernmechanismus, der Proof-of-Stake Kryptowährungen antreibt.

Validator-Auswahl in fünf Schritten

Validator-Auswahl in fünf Schritten

Diese Auswahl erfolgt nicht komplett zufällig. Die genauen Regeln variieren je nach Blockchain-Protokoll (z. B. Ethereum, Cardano, Polkadot), aber das Grundprinzip bleibt gleich: Der Algorithmus wählt einen Validator aus dem Pool aller berechtigten Teilnehmer aus – oft unter Berücksichtigung zusätzlicher Faktoren wie Zufall, Rotationsprinzipien oder Alter des Stakes. Für Investoren, die nach Kryptowährungen mit explosivem Wachstum suchen, ist das Verständnis dieser Auswahlkriterien oft von großer Bedeutung.

Wurde ein Validator ausgewählt, beginnt seine aktive Phase: Er stellt einen neuen Block zusammen. Doch bevor das geschieht, wirft er zuerst einen Blick in den Mempool – dorthin, wo die wartenden Transaktionen darauf hoffen, in genau diesen Block zu gelangen.

Blockvorschlag durch den Validator

Sobald der Validator ausgewählt wurde, beginnt seine eigentliche Aufgabe: Er erstellt den nächsten Block für die Blockchain. Dafür wählt er aus dem Mempool eine bestimmte Anzahl an Transaktionen aus – oft orientiert an Faktoren wie Transaktionsgebühren (höher priorisiert), Gültigkeit und Reihenfolge.

Zusätzlich zur Auswahl der Transaktionen muss der Validator auch weitere Informationen in den Block einfügen, z. B. einen Verweis auf den vorherigen Block (die sogenannte Parent-Hash), einen Zeitstempel und eine digitale Signatur, mit der er sich als legitimer Ersteller des Blocks ausweist. Dies ist ein kritischer Schritt für die Integrität der gesamten Kette von Proof-of-Stake Kryptowährungen.

Ist der Block fertig zusammengestellt, wird er noch nicht sofort in die Blockchain geschrieben. Denn bevor das passiert, braucht es die Bestätigung anderer Teilnehmer im Netzwerk. Diese Aufgabe übernehmen weitere Validatoren – man nennt sie Attestierer oder Committer, je nach Protokoll.

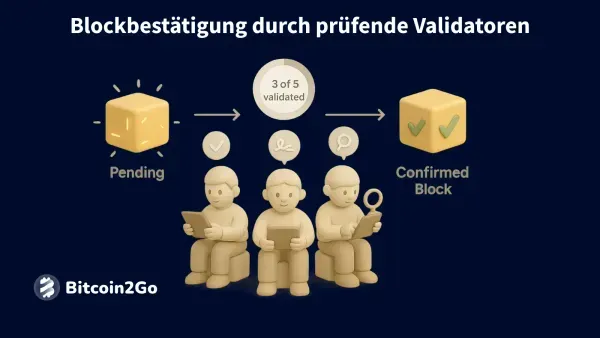

Prüfende Validatoren

Ein vorgeschlagener Block ist noch kein gültiger Block. Damit er offiziell Teil der Blockchain wird, muss er von anderen Validatoren bestätigt werden. Diese Gruppe wird je nach Protokoll Attestierer, Committer oder einfach prüfende Validatoren genannt.

Prüfung eines Blocks durch Validatoren

Prüfung eines Blocks durch Validatoren

Ihre Aufgabe ist klar: Sie überprüfen, ob der vorgeschlagene Block korrekt ist – also ob alle enthaltenen Transaktionen gültig sind, die Signatur des Blockerstellers stimmt und keine Regeln verletzt wurden. Ist das der Fall, geben sie ihre Zustimmung in Form einer digitalen Signatur ab. Je nach Netzwerk braucht es eine bestimmte Anzahl an Bestätigungen oder eine bestimmte Quote, damit der Block als akzeptiert gilt.

Dieser Schritt ist entscheidend für die Sicherheit und Integrität des Netzwerks. Denn nur wenn eine breite Mehrheit unabhängiger Validatoren zustimmt, kann der Block weiter verarbeitet werden. Und genau das führt uns zum nächsten Schritt im Prozess: der Finalisierung – also dem Moment, ab dem der Block als unumkehrbar gilt.

Finalisierung

Ein Block, der von einem Validator vorgeschlagen und von den Attestierern bestätigt wurde, ist zwar im Netzwerk bekannt – aber er gilt noch nicht als endgültig. In Proof-of-Stake-Systemen braucht es einen weiteren Schritt, um sicherzustellen, dass dieser Block unumstößlich Teil der Blockchain wird. Dieser Vorgang wird Finalisierung genannt.

Finalisierung bedeutet, dass das Netzwerk sich endgültig auf diesen Block geeinigt hat – und keine konkurrierende Kette mehr als glaubwürdig akzeptiert würde. Je nach PoS-Variante (z. B. Ethereum mit seinem „Casper FFG“) geschieht das durch zusätzliche Abstimmungen in nachfolgenden Zeitfenstern, sogenannte „Epochs“. Validatoren setzen dabei auf bestimmte Blöcke und signalisieren, dass sie diese als final betrachten.

Sobald ein Block finalisiert ist, kann man sich darauf verlassen: Er wird nicht mehr ersetzt oder überschrieben. Für Nutzer bedeutet das: Die eigene Transaktion, wenn sie darin enthalten war, ist damit endgültig abgeschlossen. Dies gibt den Nutzern von Proof-of-Stake Kryptowährungen die notwendige Sicherheit.

Blockbelohnung und Slashing

Warum beteiligen sich aber überhaupt so viele Validatoren an diesem aufwändigen Prozess? Die Antwort ist einfach: Es gibt etwas zu verdienen. Sobald ein Block finalisiert wurde, erhält der ursprünglich ausgewählte Validator eine Blockbelohnung. Diese setzt sich meist aus zwei Teilen zusammen:

- Transaktionsgebühren, die die Nutzer freiwillig gezahlt haben, um priorisiert zu werden.

- Netzwerk-Belohnungen, also neu geschaffene Coins, die vom Protokoll ausgegeben werden (je nach Blockchain unterschiedlich geregelt). Viele suchen daher nach günstigen Kryptowährungen mit hohem Potenzial 2022, um von diesen Belohnungen zu profitieren.

Auch die Attestierer, die zur Finalisierung beigetragen haben, bekommen in vielen Systemen eine kleinere Belohnung für ihre Mithilfe – als Anreiz, regelmäßig und korrekt zu validieren.

Doch PoS belohnt nicht nur gutes Verhalten, es bestraft auch absichtliche Regelverstöße. Wer als Validator betrügt oder fahrlässig handelt (z. B. durch doppelte Signaturen oder Inaktivität), riskiert, dass ein Teil seines Stakes eingezogen wird. Dieses Verfahren nennt sich Slashing – und sorgt dafür, dass Validatoren nicht nur auf Belohnungen hoffen, sondern auch echte Verantwortung tragen. Damit schließt sich der Kreis: Von der ersten Transaktion bis zur Belohnung (oder Bestrafung) ist jeder Schritt im System der Proof-of-Stake Kryptowährungen so aufgebaut, dass Sicherheit, Fairness und Effizienz möglichst im Gleichgewicht bleiben.

Vorteile von Proof-of-Stake Kryptowährungen

Proof-of-Stake hat sich in den letzten Jahren als echte Alternative zu Proof-of-Work etabliert – vor allem, weil es viele der bekannten Schwächen klassischer Konsensverfahren gezielt vermeidet. Gerade in Zeiten wachsender ökologischer und ökonomischer Anforderungen bringt PoS entscheidende Vorteile mit sich, die es für moderne Blockchains attraktiv machen.

Vorteile des Proof-of-Stake-Systems

Vorteile des Proof-of-Stake-Systems

- Energieverbrauch drastisch reduziert: Im Gegensatz zu Proof-of-Work braucht PoS keine energiehungrigen Rechenzentren. Die Auswahl von Validatoren erfolgt durch algorithmische Prozesse, nicht durch das „Wettrennen um Rechenleistung“. Dadurch sinkt der Energieverbrauch um ein Vielfaches – wie z. B. bei Ethereum, wo der Strombedarf nach dem Wechsel auf PoS um über 99 % gefallen ist. Dies macht Proof-of-Stake Kryptowährungen zu einer umweltfreundlicheren Option.

- Niedrigere Einstiegshürden und breitere Teilnahme: Da keine teure Mining-Hardware benötigt wird, können deutlich mehr Menschen am Netzwerk teilnehmen – theoretisch reicht ein Laptop und etwas Stake. Das fördert die Dezentralität und stärkt die Netzwerkvielfalt, was die Resilienz von Proof-of-Stake Kryptowährungen erhöht.

- Wirtschaftliche Anreize bleiben erhalten: Wie bei PoW erhalten ehrliche Teilnehmer eine Belohnung – in Form von Netzwerkgebühren und neu geschaffenen Coins. Gleichzeitig drohen Sanktionen bei Fehlverhalten (z. B. Slashing), was die Integrität des Systems schützt.

Die zentrale Stärke von Proof-of-Stake liegt in seiner Balance aus Effizienz und Sicherheit. Durch den Verzicht auf rechenintensive Prozesse spart das System nicht nur Energie, sondern öffnet sich auch für eine breitere Beteiligung – ohne dabei die Sicherheit zu gefährden. Der ökonomische Druck, sich korrekt zu verhalten, ist hoch – denn wer betrügt, verliert im schlimmsten Fall seinen Einsatz. Dies macht PoS zu einer attraktiven Option für die Entwicklung neuer Kryptowährungen mit begrenztem Angebot, die Stabilität und Wertbeständigkeit anstreben.

Kritik an Proof-of-Stake Modellen

So vielversprechend Proof-of-Stake auch klingt – es gibt immer wieder fundierte Kritik am Modell. Die zentralen Einwände kommen dabei nicht nur aus technischer Perspektive, sondern auch aus einer wirtschaftlichen und systemischen Sicht, die man bei der Betrachtung von Proof-of-Stake Kryptowährungen nicht außer Acht lassen sollte.

Nachteile von Proof-of-Stake aufgelistet

Nachteile von Proof-of-Stake aufgelistet

- Fehlender realer Einsatz („kein Kostenanker“): Einer der zentralen Unterschiede zu Proof-of-Work: Bei PoS ist das Erstellen eines Blocks mit keinen realen Betriebskosten verbunden. Während Miner bei PoW reale Güter einsetzen (Strom, Hardware), basiert PoS auf rein digitalem „Einsatz“. Kritiker argumentieren daher, dass PoS keinen echten Wertanker in der realen Welt hat – was das System anfälliger für Manipulation und Angriffe machen könnte.

- Nothing-at-Stake-Problem: Wenn das Erstellen von Forks kostenlos ist, gibt es keinen unmittelbaren Anreiz, sich nur auf eine Kette festzulegen. Im schlimmsten Fall validieren Teilnehmer einfach alle konkurrierenden Ketten gleichzeitig – denn sie riskieren nichts. Zwar versuchen PoS-Systeme das durch Slashing oder Bonding-Zeiten zu verhindern, doch diese Maßnahmen basieren selbst auf dem Konsens – der wiederum das Problem ist. Eine zirkuläre Logik, die von Gegnern als unsauber kritisiert wird.

- Schwierigkeiten bei Forks und Strafen: Ein besonders heikler Punkt: Wie will man Angreifer bestrafen, wenn der „richtige“ Ledger nicht eindeutig bestimmbar ist? Ein Angreifer wird nie freiwillig eine Historie veröffentlichen, in der er selbst bestraft wird. Coins auf verschiedenen Forks sind nicht fungibel – sie existieren in getrennten Realitäten. Daher greifen Strafen nur, wenn alle sich auf dieselbe Geschichte einigen. In einem groß angelegten Angriff ist das nicht selbstverständlich.

- Weak Subjectivity und Informationsunsicherheit: Um die Integrität einer Kette zu prüfen, müssen neue Teilnehmer meist auf externe Informationen zurückgreifen – etwa durch Googeln des aktuellen Block-Hashes oder das Vertrauen auf bestimmte Websites oder Knoten. Das Konzept der „weak subjectivity“, das u. a. in Ethereum diskutiert wird, verlässt sich auf soziale und infrastrukturelle Mittel, um technische Sicherheit zu gewährleisten – was wiederum neue Angriffsflächen schafft.

- Inflationäre Tendenzen bei PoS-Coins: Da PoS-Systeme oft neue Coins verteilen, ohne reale Kosten als Gegenwert zu erzeugen, besteht die Gefahr einer inflationären Umverteilung – von Nicht-Validatoren hin zu Validatoren. Wer keinen Stake hinterlegt hat, wird durch diese Dynamik systematisch benachteiligt. Kritiker sehen hier langfristig das Risiko, dass PoS-Netzwerke in eine Art ökonomisches Ungleichgewicht kippen. Für Anleger, die beispielsweise den Empfehlungen zu Markus Millers 3 Kryptowährungen 2022 folgen, ist es wichtig, diese potenziellen Risiken zu verstehen.

Proof-of-Stake bietet viele Vorteile – keine Frage. Doch Kritiker weisen zurecht darauf hin, dass das System auf Annahmen beruht, die nicht ohne Weiteres überprüfbar oder absicherbar sind. Die mangelnde physische Bindung an die Realität, potenziell zirkuläre Entscheidungsstrukturen und die schwierige Durchsetzung von Sanktionen werfen grundlegende Fragen auf. Ob Proof-of-Stake langfristig tragfähig ist, wird davon abhängen, wie robust diese offenen Punkte gelöst werden können – oder ob sie sich als systemimmanent herausstellen.

Alternativen zu Proof-of-Stake

Proof-of-Stake ist nicht gleich Proof-of-Stake. Im Laufe der Jahre sind zahlreiche Abwandlungen des Konzepts entstanden – teils als Optimierung, teils als Reaktion auf Schwächen des klassischen Modells. Außerdem gibt es weitere Alternativen, die bei der Wahl von Blockchain-Technologien eine Rolle spielen.

Übersicht alternativer Konsensarten

Übersicht alternativer Konsensarten

Neben den klassischen PoS-Varianten gibt es noch andere Konsensmechanismen, die von verschiedenen Blockchains eingesetzt werden, um Sicherheit und Dezentralität zu gewährleisten. Dazu gehören:

- Delegated Proof-of-Stake (DPoS): Eine Variante, bei der Token-Inhaber ihre Stimmrechte an eine begrenzte Anzahl von Delegierten (Produzenten) delegieren, die dann Blöcke validieren. Schneller, aber potenziell zentralisierter. Beispiele: EOS, Tron.

- Proof-of-Authority (PoA): Hier bestätigen vorab autorisierte Validatoren (oft Unternehmen oder identifizierte Entitäten) Transaktionen. Sehr schnell und skalierbar, aber stark zentralisiert. Beispiel: VeChain, POA Network.

- Proof-of-History (PoH): Eine einzigartige Technologie, die von Solana genutzt wird, um die Reihenfolge von Ereignissen kryptografisch zu beweisen und so die Effizienz zu steigern, indem sie mit PoS kombiniert wird.

- Proof-of-Burn (PoB): Anstatt Coins zu staken, „verbrennen“ Teilnehmer ihre Coins, um das Recht zur Blockproduktion zu erhalten. Dies schafft eine künstliche Knappheit und kann das System sichern.

- Proof-of-Weight (PoWeight): Eine Erweiterung von PoS, die den „Gewicht“ eines Teilnehmers durch verschiedene Faktoren bestimmt, wie z.B. die Dauer des Besitzes oder die Anzahl der vergangenen Blöcke, die validiert wurden.

Jeder dieser Mechanismen hat seine eigenen Vor- und Nachteile in Bezug auf Sicherheit, Skalierbarkeit und Dezentralisierung. Die Wahl des richtigen Konsensmodells ist entscheidend für das Fundament einer jeden Kryptowährung.

Bekannte Proof-of-Stake Kryptowährungen

Proof-of-Stake hat sich in den letzten Jahren vom experimentellen Ansatz zur etablierten Alternative zu Proof-of-Work entwickelt – vor allem bei neueren Blockchains und bei bestehenden Projekten, die ihren Energieverbrauch reduzieren wollten. Mittlerweile setzen zahlreiche große Kryptowährungen ganz oder teilweise auf PoS – oft angepasst durch eigene Protokollvarianten. Für viele Anleger sind gerade diese Projekte von Interesse, wenn sie nach vielversprechenden Krypto-Projekten für die Zukunft suchen.

Liste von PoS-basierten Coins

Liste von PoS-basierten Coins

Ethereum (ETH)

Seit dem sogenannten Merge im September 2022 nutzt Ethereum (ETH) nicht mehr Proof-of-Work, sondern ein reines Proof-of-Stake-System. Validatoren werden auf Basis ihres Stakes ausgewählt und bestätigen Blöcke in mehreren Runden. Slashing sorgt für Sicherheit bei Fehlverhalten, das Protokoll nennt sich Casper. Dies macht Ethereum zur größten und bekanntesten der Proof-of-Stake Kryptowährungen.

- Konsensmechanismus: Ethereum PoS („Casper“)

- Blockzeit: ~12 Sekunden

- Mindest-Stake: 32 ETH für Solo-Validatoren

- Besonderheit: Finalisierung über „Checkpoint“-System (Epochs & Slots)

Ethereum ist das bisher größte Netzwerk, das erfolgreich zu PoS gewechselt ist – ein entscheidender Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) nutzt eine eigene PoS-Variante namens Ouroboros, die auf mathematisch überprüfbarer Sicherheit basiert. Teilnehmer delegieren ihren Stake an sogenannte „Stake Pools“, die dann mit höherer Wahrscheinlichkeit Blöcke erzeugen.

- Konsensmechanismus: Ouroboros

- Blockzeit: ~20 Sekunden

- Delegiertes Staking möglich (ab wenigen ADA)

- Besonderheit: Fokus auf formale Verifikation und wissenschaftliche Entwicklung

Cardano kombiniert Nachhaltigkeit mit einem stark forschungsbasierten Entwicklungsansatz und richtet sich langfristig auf Governance und Smart Contracts aus, was es zu einer der technologisch fortschrittlichsten Proof-of-Stake Kryptowährungen macht.

Solana (SOL)

Solana (SOL) kombiniert Proof-of-Stake mit Proof of History – einer zusätzlichen Zeitschienen-Technologie, die hohe Geschwindigkeit ermöglicht. Das Netzwerk setzt auf sehr kurze Blockzeiten und hohe Transaktionskapazitäten.

- Konsensmechanismus: PoS + Proof of History

- Blockzeit: ~400 Millisekunden

- Tausende Transaktionen pro Sekunde möglich

- Besonderheit: Extrem hohe Performance, aber anspruchsvolle Hardware

Solana richtet sich an Anwendungen, die hohe Durchsatzraten brauchen – etwa dezentrale Börsen oder Games – und setzt dabei auf ein sehr performantes PoS-Modell. Es ist bekannt für seine Skalierbarkeit unter den Proof-of-Stake Kryptowährungen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) rund um Proof-of-Stake Kryptowährungen

Kann man mit Proof-of-Stake passives Einkommen erzielen?

Ja – viele Blockchains erlauben sogenanntes „Staking“, bei dem man Coins hinterlegt und dafür Belohnungen erhält. Man kann selbst als Validator aktiv sein oder den eigenen Stake an andere delegieren. Die Rendite variiert je nach Netzwerk, Einsatzhöhe und Dauer. Es gibt aber auch Risiken, etwa durch Slashing oder Kursverluste, die man vorab genau prüfen sollte.

Was ist der Unterschied zwischen Staking und Mining?

Beim Mining (Proof-of-Work) wird Rechenleistung eingesetzt, um komplexe mathematische Probleme zu lösen und Blöcke zu erstellen. Beim Staking (Proof-of-Stake) hingegen wird Kapital in Form von Coins hinterlegt, um das Recht zur Blockproduktion zu erhalten. Miner verbrennen Energie, Validatoren hinterlegen Einsatz. Beide Varianten zielen darauf ab, das Netzwerk zu sichern – aber mit unterschiedlichen Mitteln und Konsequenzen, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz.

Gibt es eine Mindestmenge fürs Staking bei Proof-of-Stake Kryptowährungen?

Das hängt vom jeweiligen Netzwerk ab. Ethereum erfordert beispielsweise 32 ETH für Solo-Validatoren. Andere Blockchains wie Tezos oder Cardano erlauben Delegation schon ab wenigen Coins. Viele Börsen bieten auch „Pooling“-Staking an, bei dem man schon mit kleinen Beträgen teilnehmen kann, um indirekt von den Vorteilen der Proof-of-Stake Kryptowährungen zu profitieren.

Fazit: Die Rolle der Proof-of-Stake Kryptowährungen in der Blockchain-Zukunft

Proof-of-Stake hat sich als ein revolutionärer Konsensmechanismus etabliert, der die Art und Weise, wie dezentrale Netzwerke arbeiten, grundlegend verändert. Durch seine hohe Energieeffizienz, die niedrigeren Eintrittsbarrieren für Teilnehmer und die Fähigkeit, Skalierbarkeit zu verbessern, bieten Proof of Stake Kryptowährungen eine vielversprechende Grundlage für die nächste Generation der Blockchain-Technologie. Projekte wie Ethereum, Cardano und Solana sind führende Beispiele dafür, wie PoS erfolgreich implementiert werden kann, um robuste und leistungsfähige Ökosysteme zu schaffen.

Trotz berechtigter Kritikpunkte, wie dem „Nothing-at-Stake“-Problem oder Bedenken bezüglich der Zentralisierung durch große Staker, arbeiten Entwickler kontinuierlich an der Verbesserung dieser Systeme. Die fortlaufende Forschung und Entwicklung im Bereich der Proof-of-Stake Kryptowährungen zeigt, dass dieser Ansatz eine Schlüsselrolle in der Evolution der Blockchain spielen wird. Für Nutzer und Investoren bedeutet dies, dass das Verständnis von PoS und seinen Feinheiten entscheidend ist, um die Chancen und Risiken in diesem dynamischen Markt richtig einzuschätzen. Die Zukunft der Krypto-Welt wird maßgeblich von der Weiterentwicklung dieser innovativen Konsensmechanismen geprägt sein.