Pierre Bourdieu, einer der einflussreichsten Soziologen des 20. Jahrhunderts, hat unser Verständnis von Gesellschaft, Macht und Ungleichheit maßgeblich geprägt. Im Zentrum seines Werkes steht das Konzept des Lebensstils, das er nicht als bloße individuelle Vorliebe, sondern als tief verwurzeltes System sozialer Praktiken und Präferenzen begreift. Für Bourdieu ist der Lebensstil ein mächtiges Werkzeug, um die Mechanismen der Reproduktion sozialer Ungleichheiten zu entschlüsseln. Er ermöglicht es, die subtilen, oft unbewussten Weisen zu erkennen, wie sich Menschen voneinander abgrenzen und positionieren. Wer sich intensiv mit Bourdieus Theorie auseinandersetzt, entdeckt, dass der bourdieu lebensstil weit mehr ist als die Summe unserer Konsumgewohnheiten; er ist ein Ausdruck unserer sozialen Herkunft und unserer Position im gesellschaftlichen Gefüge. Insbesondere der “Raum Der Lebensstile” offenbart, wie eng unsere ästhetischen Urteile, unsere kulturellen Vorlieben und selbst unsere Körpersprache mit unserer sozialen Lage verknüpft sind.

Lebensstile als Ausdruck des Habitus

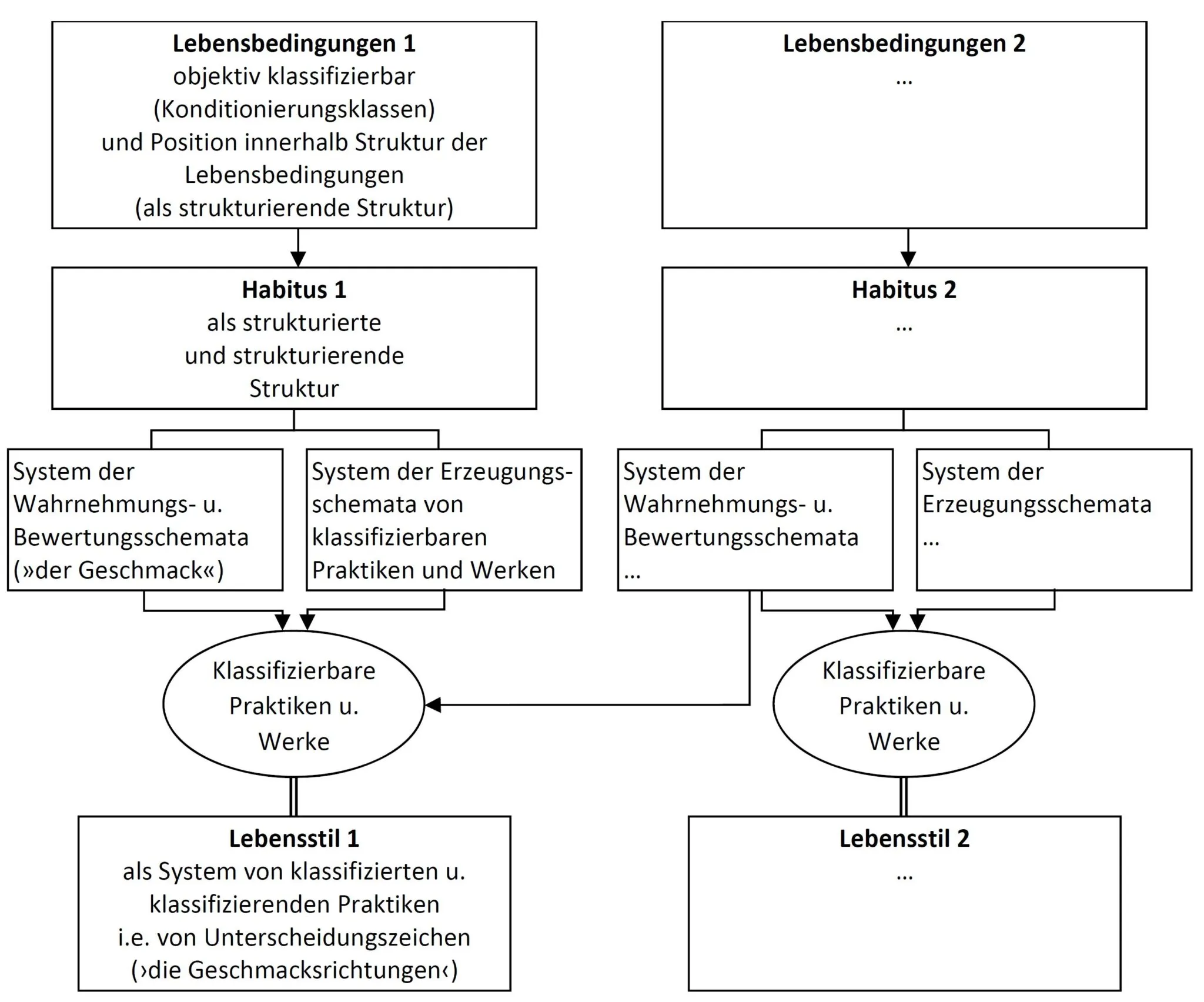

Ein zentrales Element in Bourdieus Analyse ist die Verbindung zwischen Lebensstil und Habitus. Der Habitus, geformt durch unsere gesamten Lebensbedingungen und Erfahrungen von Kindheit an, ist ein System dauerhafter Dispositionen. Diese Dispositionen sind tief verankerte, oft unbewusste Schemata des Denkens, Wahrnehmens und Handelns. Sie bestimmen, wie wir die Welt interpretieren, welche Entscheidungen wir treffen und welche Praktiken wir als natürlich oder passend empfinden. So werden Lebensstile zu „systematischen Produkten des Habitus, die in ihren Wechselbeziehungen (…) Systeme gesellschaftlich qualifizierter Merkmale (wie ›distinguiert‹, ›vulgär‹, etc.) konstituieren.“ Sie manifestieren sich in allen Lebensbereichen: von der Wahl unserer Kleidung über unsere Essgewohnheiten und Freizeitaktivitäten bis hin zur Art, wie wir sprechen oder uns körperlich präsentieren. Diese Praktiken sind nicht willkürlich, sondern spiegeln die sozialen Bedingungen wider, unter denen wir leben und die unseren Habitus geprägt haben.

Der Lebensstil ist somit eine sichtbare und symbolische Repräsentation unserer sozialen Position. Er dient der Distinktion, also der Abgrenzung von anderen sozialen Gruppen. Durch bestimmte Praktiken und Vorlieben signalisieren wir, welcher Gruppe wir uns zugehörig fühlen oder zu welcher wir gehören möchten – und von welchen wir uns explizit distanzieren wollen. Diese symbolischen Abgrenzungen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung und Reproduktion sozialer Hierarchien, da sie nicht nur Unterschiede markieren, sondern diese auch bewerten und legitimieren. Das Verständnis des Habitus ist daher unerlässlich, um die Komplexität des Raumes der Lebensstile wirklich erfassen zu können.

Ein Bücherregal mit verschiedenen Büchern und Ordnern, das kulturelles Kapital symbolisiert

Ein Bücherregal mit verschiedenen Büchern und Ordnern, das kulturelles Kapital symbolisiert

Die Rolle des Geschmacks im Raum der Lebensstile

Bourdieu argumentiert, dass der „Geschmack“ die „Erzeugungsformel“ ist, die dem Lebensstil zugrunde liegt. Geschmack ist dabei weit mehr als eine persönliche Vorliebe für Ästhetik oder Kultur; er ist ein Indikator für unsere soziale Zugehörigkeit und unser kulturelles Kapital. Was als „gut“ oder „schlecht“, „schön“ oder „hässlich“ empfunden wird, ist nicht objektiv, sondern zutiefst sozial konditioniert. Unsere Fähigkeit, bestimmte materielle oder symbolische Güter (wie Kunst, Musik, Literatur oder auch Möbel und Kleidung) wertzuschätzen und uns anzueignen, hängt maßgeblich von unserem Habitus und den uns zur Verfügung stehenden Kapitalien ab.

In Deutschland, wie in vielen anderen Gesellschaften, manifestiert sich dieser Geschmack in unzähligen „feinen Unterschieden“. Ein Beispiel hierfür könnte die Präferenz für klassische Musik und Opernbesuche gegenüber populärer Musik und Fußballspielen sein, die jeweils mit unterschiedlichen sozialen Milieus assoziiert werden. Oder die Wahl des Urlaubsziels: Ein Bildungsurlaub in einem historischen Dorf in der Toskana versus ein Pauschalurlaub an einem überfüllten Strand der Adria. Diese Präferenzen sind keine reinen Zufälle, sondern werden durch Bildung, Erziehung und das soziale Umfeld geformt und wiederum zur Distinktion eingesetzt. Bourdieu beschreibt den Lebensstil als „einheitlichen Gesamtkomplex distinktiver Präferenzen, in dem sich in der jeweiligen Logik eines spezifischen symbolischen Teil-Raums – des Mobiliars und der Kleidung so gut wie der Sprache oder der körperlichen Hexis – ein und dieselbe Ausdrucksintention niederschlägt.“ Der Geschmack dient somit als ein subtiles, aber mächtiges Instrument, um soziale Grenzen zu ziehen und die Hierarchie der Gesellschaft symbolisch aufrechtzuerhalten.

Kapitalien und die Struktur des Sozialen Raums

Die Position eines Individuums oder einer Gruppe im sozialen Raum wird nach Bourdieu maßgeblich durch die Verteilung und das Volumen ihrer Kapitalien bestimmt. Er unterscheidet primär drei Formen: das ökonomische Kapital (Besitz, Einkommen), das kulturelle Kapital (Bildung, Wissen, Qualifikationen, kulturelle Güter) und das soziale Kapital (Netzwerke, Beziehungen). Die Art und Weise, wie diese Kapitalien im Laufe des Lebens akkumuliert und umgewandelt werden, prägt den Habitus und somit den Lebensstil.

Bourdieu macht deutlich, dass der Raum der sozialen Positionen und der Raum der Lebensstile in gleicher Weise strukturiert sind – er spricht von einer homologen Struktur. Das bedeutet, dass ähnliche Positionen im sozialen Raum (z.B. ähnliche Mengen an ökonomischem und kulturellem Kapital) auch zu ähnlichen Lebensstilen führen. Der Lebensstil ist quasi die sichtbare Projektion der unsichtbaren Struktur des sozialen Raums. Ein Akademiker mit hohem kulturellem Kapital, aber vielleicht nur mittlerem ökonomischem Kapital, wird einen anderen Lebensstil pflegen als ein Unternehmer mit hohem ökonomischem Kapital, aber vielleicht geringerem kulturellen Kapital. Diese Unterschiede spiegeln sich in ihren Konsumgewohnheiten, ihrer Freizeitgestaltung, ihrer Sprache und ihren sozialen Netzwerken wider. Das Diagramm, das die komplexen Beziehungen zwischen Lebensbedingungen, Habitus und Lebensstil veranschaulicht, ist ein Schlüssel zum Verständnis dieser Dynamik und der Reproduktion gesellschaftlicher Ungleichheiten.

Diagramm zur Veranschaulichung der Beziehung zwischen Lebensbedingungen, Habitus, und dem Raum der Lebensstile bei Bourdieu

Diagramm zur Veranschaulichung der Beziehung zwischen Lebensbedingungen, Habitus, und dem Raum der Lebensstile bei Bourdieu

Der Raum der Lebensstile: Ein dynamisches Modell der Gesellschaft

Der „Raum der Lebensstile“ ist kein statisches Gebilde, sondern ein dynamisches und relationales Modell der Gesellschaft. Lebensstile existieren nicht isoliert, sondern werden immer in Bezug zueinander definiert und bewertet. Die Praktiken einer sozialen Gruppe werden von anderen Gruppen wahrgenommen, klassifiziert und oft auch abgewertet. Dies führt zu einem ständigen Prozess der Unterscheidung und der symbolischen Kämpfe um Legitimität und Anerkennung.

Die Bedeutung dieses Konzepts liegt in seiner Fähigkeit, die Mechanismen der Reproduktion sozialer Ungleichheiten zu verdeutlichen. Durch die Etablierung bestimmter „legitimer“ Lebensstile, die eng mit dem Besitz dominanter Kapitalformen korrelieren, wird eine subtile Form der symbolischen Gewalt ausgeübt. Dies geschieht, wenn beispielsweise ein bestimmter Musikgeschmack als „kultiviert“ gilt, während ein anderer als „vulgär“ abgetan wird. Solche Klassifikationen sind nie neutral, sondern spiegeln Machtverhältnisse wider und tragen dazu bei, die Hierarchien in der Gesellschaft zu festigen. Der Raum der Lebensstile ist somit ein entscheidendes Analyseinstrument, um die komplexen Verflechtungen von Kultur, Macht und sozialer Struktur zu entschlüsseln und zu verstehen, wie sich soziale Positionen durch alltägliche Praktiken immer wieder neu definieren und manifestieren.

Fazit

Bourdieu’s Konzept des Raumes der Lebensstile bietet eine unverzichtbare Perspektive auf die Komplexität sozialer Differenzierung. Es zeigt auf, dass unsere Entscheidungen – von der Art unseres Kaffees bis zur Gestaltung unseres Wohnzimmers – keine isolierten Akte sind, sondern tief in unseren sozialen Erfahrungen und unserer Position im gesellschaftlichen Raum verwurzelt sind. Dieser Ansatz hilft uns, über oberflächliche Beschreibungen hinauszugehen und die tieferliegenden Strukturen zu erkennen, die unsere Präferenzen und Praktiken prägen. Er fordert uns auf, kritisch zu hinterfragen, wie Geschmack, Kultur und Kapital die Art und Weise beeinflussen, wie wir uns selbst und andere in der Gesellschaft verorten. Indem wir den Raum der Lebensstile analysieren, gewinnen wir ein besseres Verständnis für die subtilen, aber wirksamen Mechanismen, die soziale Ungleichheit fortbestehen lassen und wie wir selbst täglich an deren Reproduktion teilhaben. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um über Ihren eigenen Lebensstil nachzudenken: Welche „feinen Unterschiede“ prägen Ihr Leben, und welche sozialen Botschaften senden Sie damit aus?

Literatur

Bourdieu, Pierre 1987: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt: Suhrkamp

Georg, Werner 2008: Lebensstil (style de vie), in: Fröhlich, Gerhard/ Boike Rehbein (Hrsg.), Bourdieu- Handbuch. Leben, Werk, Wirkung, Stuttgart: Metzler, S. 165-168