Die musikalischen Aktivitäten Friedrich Wilhelms II. von Preußen und seines Hofes, die für die kulturelle Entwicklung Preußens von großer Bedeutung waren, sind von Musikwissenschaftlern bisher nur teilweise und von Historikern kaum untersucht worden. Die vorliegende Doktorarbeit konzentriert sich auf die Violoncellopraktiken Friedrich Wilhelms II., die sich in seinen persönlichen Aufführungsmaterialien in der Staatsbibliothek zu Berlin finden.

Ein Sbb Stipendium hat es ermöglicht, die Musikmanuskripte und Briefe Friedrich Wilhelms II. in verschiedenen Berliner Kulturinstitutionen gründlich und systematisch zu studieren. Diese intensive Forschungsarbeit lieferte nicht nur das notwendige Material für die Promotion, sondern bot auch eine lebensverändernde Erfahrung durch die direkte Interaktion mit diesen historischen Artefakten. Wenn Sie sich für die nächste Phase des Bewerbungsprozesses interessieren, erfahren Sie hier mehr über das SBB Stipendium Auswahlgespräch.

Friedrich Wilhelm II.: Ein musikliebender König mit tiefen Wurzeln

Friedrich Wilhelms II. musikalische Erziehung fiel in die Blütezeit der Aufführungs-, Kompositions- und Abhandlungsproduktion des friderizianischen Berlins. In diesem stimulierenden kulturellen Umfeld, das von seinem Onkel Friedrich II. geschaffen wurde, begann Friedrich Wilhelm seinen Musikunterricht auf der Viola da Gamba bei dem Berliner Hofgambisten Ludwig Christian Hesse (1716–1772). Bei Hesse studierte Friedrich Wilhelm die Opern von Johann Adolf Hasse (1699–1783) und Carl Heinrich Graun (1704–1759 sowie Gambenliteratur der französischen Meister, darunter Werke von Marin Marais (1656–1728).

Während der letzten Jahre des Siebenjährigen Krieges (1762/63) begann Friedrich Wilhelm, Violoncello zu spielen. Seine Beziehung zu diesem Instrument entwickelte sich in den folgenden zehn Jahren. Nach Hesses Pensionierung in den 1770er Jahren nahm er Unterricht bei den italienischen Virtuosen Carlo Graziani (um 1720–1787) und dem französischen Virtuosen Jean-Pierre Duport (1741–1818) – unter dessen Anleitung er zu einem versierten Cellisten wurde.

Königlicher Mäzen und Inspirationsquelle

Um diese Zeit kam der Mannheimer Komponist Carl Stamitz (1745–1801) mit Friedrich Wilhelms Cellospiel in Kontakt und bemerkte gegenüber Ernst Ludwig Gerber (1746–1819) für dessen Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler, dass

„[Friedrich Wilhelms] Adagio-Darbietung vollkommen würdig seines großen Lehrers [Jean-Pierre Duport] und an sich oft sehr meisterhaft ist.“

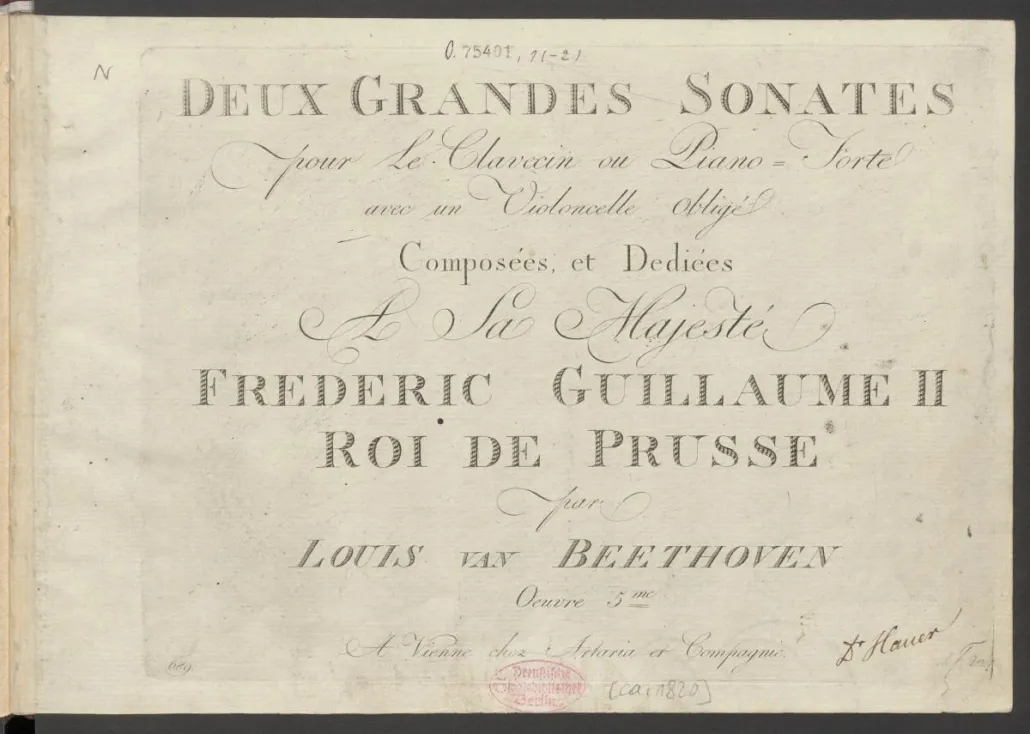

Als Prinz und später König von Preußen verbrachte Friedrich Wilhelm II. einen Großteil seiner freien Zeit damit, Konzerte zu spielen, mit Musikern zu interagieren und die Komposition neuer Werke zu unterstützen. Dazu gehören auch Werke, die bis heute aufgeführt werden – beispielsweise die Preußischen Quartette von Mozart und Haydn sowie Beethovens erste zwei Violoncellosonaten.

Titelblatt von Beethovens Op. 5 Sonaten, König Friedrich Wilhelm II. gewidmet

Titelblatt von Beethovens Op. 5 Sonaten, König Friedrich Wilhelm II. gewidmet

Beethovens Op. 5 Sonaten: König Friedrich Wilhelm II. gewidmet. Titelblatt. – SBB: DMS O. 75401 Rara. CC BY‑NC‑SA 4.0

Friedrich Wilhelms Manuskriptsammlung belegt seine vielfältige Interaktion mit Musikern aus ganz Europa sowie sein persönliches Studium bei Instrumentalisten verschiedener musikalischer Nationen. Sein Kapellmeister Johann Friedrich Reichardt (1752–1814) bemerkte in den 1790er Jahren, dass der König

„sich erklärt, keinen ausschließlichen Geschmack in der Musik zu haben, sondern Werke aller Art aus allen Schulen und Stilen aufführen zu lassen.“

Die Sammlung, wie sie heute erscheint, bestätigt diese Aussage durch die Erhaltung einer großen Anzahl von Genres und Komponisten. Für Forscher und Studierende, die an solchen tiefgreifenden musikhistorischen Projekten interessiert sind, bieten sich durch Stipendien wie das SBB Stipendium vielfältige Möglichkeiten für ein Aufstiegsstipendium und spannende Forschungsfelder.

Die Aufarbeitung der königlichen Musiksammlung

Die von Friedrich Wilhelm über einen Zeitraum von 40 Jahren gesammelten und verwendeten Aufführungspartien, die in Berlin verblieben sind, lassen sich anhand von vier Quellen nachvollziehen:

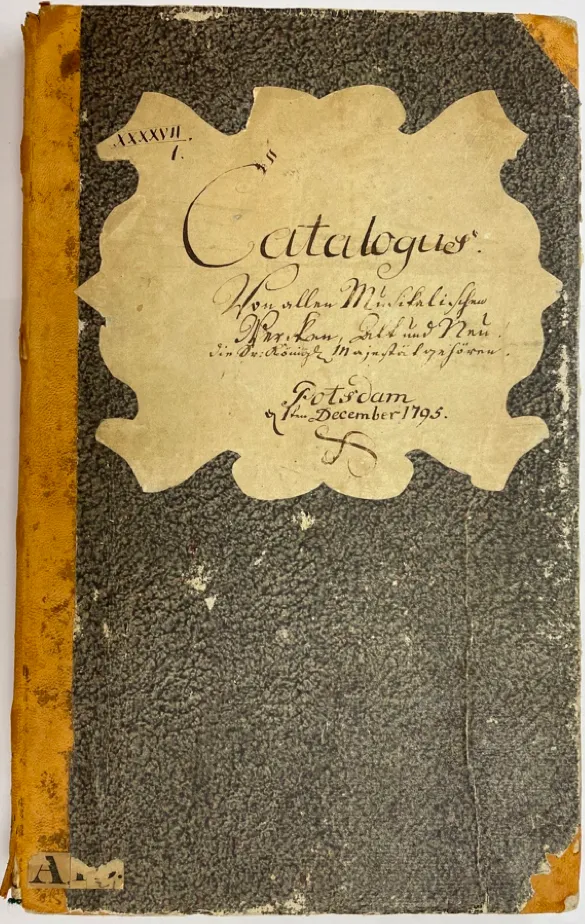

- Der Katalog seiner Sammlung von 1795.

- Der Katalog von 1895 der preußischen Königlichen Familiensammlung.

- Die Kopie dieses Katalogs in der Staatsbibliothek (Mus LS Bb 1220), die die noch in Berlin befindlichen Werke angibt, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben.

- Die allgemeine Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin.

Die erste und einzige erhaltene Katalogisierung dieser Sammlung aus dem 18. Jahrhundert wurde 1795 von Friedrich Wilhelms Hofbibliothekaren vorgenommen. Obwohl diese Liste nicht jedes Werk enthielt, das Friedrich Wilhelm besaß und spielte, war sie ein ausgezeichneter Ausgangspunkt, um festzustellen, was vom König und seinen Musikern aufgeführt wurde.

Deckblatt des Katalogs von 1795, der die musikalischen Werke Friedrich Wilhelms II. auflistet

Deckblatt des Katalogs von 1795, der die musikalischen Werke Friedrich Wilhelms II. auflistet

Katalog von 1795: Catalogus von allen musikalischen Werken, alt und neu, die Sr. Kgl. Majestät gehören, 1795. Titelblatt. – SBB: KHM 6809

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden Friedrich Wilhelms Musikmanuskripte in die größere Manuskriptsammlung der preußischen Königsfamilie eingegliedert, die der Bibliothekar Georg Thouret (1855–1924) als Teil des 1895er Katalogs der Musiksammlung auf der Königlichen Hausbibliothek im Schlosse zu Berlin katalogisierte.

Um Friedrich Wilhelms Sammlung von denen seiner Familie zu trennen, wurde ein Vergleich dieser beiden Kataloge (1795 & 1895) vorgenommen. Dies ermöglichte ein relativ genaues Bild von Friedrich Wilhelms Sammlung, wie sie zu seinen Lebzeiten existierte. Allerdings schaffte es nicht jedes von Friedrich Wilhelm gespielte Werk in die Dokumente von 1795 und 1895. Um dieses Problem anzugehen, wurden die Suchbegriffe „violoncello“, „violoncell“ und „violoncelle“ auf den Katalog von 1895 angewendet und nach Musik, die mit Friedrich Wilhelms Hof in Verbindung gebracht wurde, in den allgemeinen Beständen der Staatsbibliothek gesucht. Dieser Prozess führte zur Entdeckung mehrerer Cellokonzerte, Cellosonaten, Quartette und Sinfonien, die üblicherweise nicht mit Friedrich Wilhelms Sammlung oder Nutzung in Verbindung gebracht werden.

Der Vergleich der beiden Kataloge ergab auch einige interessante Entdeckungen darüber, was im 19. Jahrhundert die Sammlung verließ. So wurden beispielsweise fast alle Haydn-Streichquartette (20 Einträge) sowie die Preußischen und Neapolitanischen Quartette von Pleyel (8 Einträge) in dieser Zeit entfernt.

Während der dreimonatigen Archivstudien konnten alle direkt mit Friedrich Wilhelm verbundenen Manuskripte gesichtet und dokumentiert werden. Durch diesen Prozess konnte ein umfassender Katalog für die Doktorarbeit erstellt werden. Diese Werkliste umfasst beeindruckende 2.432 Katalogeinträge von Instrumentalpartien innerhalb der ehemaligen Königlichen Hausbibliothek Sammlung. Leider sind 682 dieser Einträge während oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verloren gegangen.

Das SBB Stipendium ermöglichte auch den Zugang zu anderen preußischen Kulturbesitz Institutionen. Da pro Tag nur eine begrenzte Anzahl von Quellen eingesehen werden konnte – manchmal großzügig von den Bibliothekaren bei größeren sinfonischen Werken von Dittersdorf, Sperger und Rosetti erweitert –, wurden die restlichen Tage im Geheimen Staatsarchiv in Dahlem verbracht. Durch die Sammlungen von Friedrich Wilhelms Korrespondenz mit Musikern, Familie und Freunden konnten weitere Details über seine Cello-Studien bei Graziani, deren Beziehung und die Natur ihres Cello-Unterrichts entdeckt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur für Historiker und Musiker interessant, sondern auch für alle, die sich für die Arbeit des Instituts für berufliche Bildung im Bereich der Forschung und Archivierung interessieren.

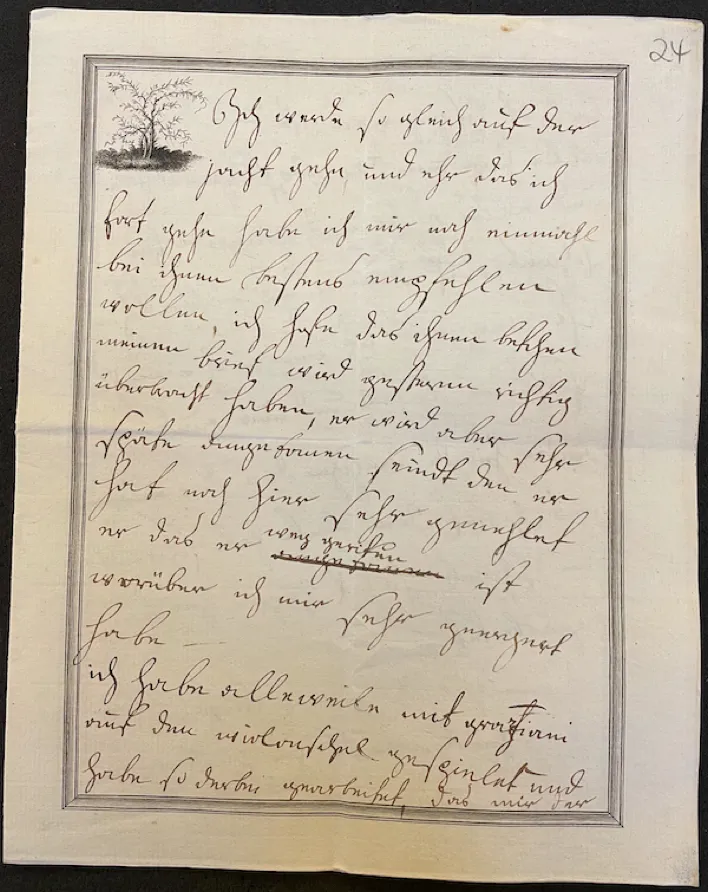

Ein Blick in die Cello-Studien des Königs

Durch den Vergleich eines Berichts über eine Cellostunde, geschrieben an seine Mätresse und Vertraute Gräfin von Lichtenau Wilhelmine Enke (1752–1820), und der Virtuosität eines Musikstücks, das um die gleiche Zeit von Graziani für Friedrich Wilhelm komponiert wurde, ist es möglich, ein besseres Verständnis von Friedrich Wilhelms Spielvermögen und dem Zeit- und Arbeitsaufwand zu gewinnen, den er in sein Musikstudium investierte.

Ausschnitt eines Briefes von Friedrich Wilhelm II. an Wilhelmine Enke um 1780, in dem er seine Cello-Übungen beschreibt

Ausschnitt eines Briefes von Friedrich Wilhelm II. an Wilhelmine Enke um 1780, in dem er seine Cello-Übungen beschreibt

Brief von Friedrich Wilhelm II. an Wilhelmine Enke, ca. 1780. S. 24. – GStA: BPH Rep. 48, M.22

„Ich habe mit Graziani auf dem Violoncello gespielt und so hart gearbeitet, dass mir mein Haargummi abging und alle meine Haare um meinen Kopf flogen und all das Puder und die Pomade und der Schweiß auf meinem Kopf schmolzen; jetzt muss ich mir die Haare wieder machen lassen und ein anderes Hemd anziehen, da mein Körper schweißgebadet ist“ – Brief an Wilhelmine Enke, ca. 1780

Virtuose Passage in Carlo Grazianis Violoncello Concerto in C, ca. 1780. Ohne Paginierung [S. 30]. – SBB: Mus.ms. 8331/4. Public Domain Mark 1.0

Fazit: Das SBB Stipendium als Wegbereiter für historische Einblicke

Die während der Forschungsresidenz untersuchten Dokumente der Staatsbibliothek und des Geheimen Staatsarchivs bieten einen lebendigen Einblick in das musikalische Leben Friedrich Wilhelms II. Das Ziel dieser Doktorarbeit ist es, unser Verständnis der Violoncello-Aufführungspraktiken des 18. Jahrhunderts durch die Belege in der Manuskriptsammlung eines der wichtigsten Violoncellisten des 18. Jahrhunderts – Friedrich Wilhelms II. – zu vertiefen. Durch das Verständnis seines Spiels können wir nicht nur nachvollziehen, wie die für ihn geschriebenen Kompositionen aufgeführt werden sollten, sondern auch, wie ein Cellist seiner Zeit Solo-, Kammer-, Sinfonie- und Opernrepertoire interpretiert haben könnte.

Das SBB Stipendium erweist sich hier als unverzichtbarer Förderer wissenschaftlicher Exzellenz und ermöglicht es Forschenden wie Alexander Nicholls, tief in die deutsche Kulturgeschichte einzutauchen und neue Perspektiven auf bekannte Persönlichkeiten und Epochen zu eröffnen. Es ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie gezielte Förderung zur Bewahrung und Vermittlung unseres reichen kulturellen Erbes beiträgt. Interessierte Wissenschaftler und Studierende sind eingeladen, die vielfältigen Möglichkeiten eines solchen Stipendienprogramms zu erkunden, um die verborgenen Schätze deutscher Archive und Bibliotheken selbst zu entdecken.

Dieser Gastbeitrag wurde von Alexander Nicholls, Doktorand an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, verfasst. Er war im Rahmen des Stipendienprogramms der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Jahr 2021 als Stipendiat an der Staatsbibliothek zu Berlin. Sein Forschungsprojekt trug den Titel „Der Violoncellist König: Eine Untersuchung der Violoncello-Aufführungspraktiken des späten 18. Jahrhunderts anhand der Manuskripte und Notierungen König Friedrich Wilhelms II. von Preußen“.