Erhöhte Leberwerte sind ein häufiger Befund, der oft im Rahmen von Routineuntersuchungen oder bei der Abklärung unspezifischer Beschwerden festgestellt wird. Studien zeigen, dass bis zu 20% der untersuchten Patienten erhöhte Leberwerte aufweisen, wobei diese Zahl in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Die Vielfalt der möglichen Ursachen macht die Diagnose oft zu einer Herausforderung.

Die Basisdiagnostik bei schlechten Leberwerten

Zur grundlegenden Diagnostik gehören die Bestimmung der Enzyme GOT (AST), GPT (ALT) und Gamma-GT (GGT), gegebenenfalls auch AP (alkalische Phosphatase). Einmalig leicht erhöhte Leberwerte sind meist kein Grund zur Sorge. Chronische Erhöhungen, die länger als sechs Monate bestehen, oder Erhöhungen, die das Dreifache des Normbereichs übersteigen, sollten jedoch weiter abgeklärt werden. Neben der Anamnese und körperlichen Untersuchung können Quotienten aus den gemessenen Enzymen zur Einschätzung der Ursache und des Ausmaßes der Funktionsstörung herangezogen werden.

Mit der gleichzeitigen Bestimmung von GOT (AST), GPT (ALT) und Gamma-GT lassen sich etwa 95% aller Lebererkrankungen erkennen, wobei die Höhe der Werte selten Rückschlüsse auf das Ausmaß der Leberschädigung zulässt.

Lebererkrankung

Lebererkrankung

Referenzwerte der Labore im LADR Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen

| Normwerte in U/L | Männer | Frauen |

|---|---|---|

| GOT | bis 50 | bis 35 |

| GPT | bis 50 | bis 35 |

| Gamma-GT | bis 60 | bis 40 |

| Alkalische Phosphatase | 40 – 130 | 35 – 105 |

Eine isoliert erhöhte Gamma-GT ist nicht nur mit einer gesteigerten krebs- und diabetesbedingten Sterblichkeit assoziiert, sondern auch ein Marker für das kardiovaskuläre Risiko. Selbst chronisch nur leicht erhöhte Leberwerte können mit einer deutlich gesteigerten leberbedingten Mortalität verbunden sein.

Um eine schwerwiegende und behandelbare Lebererkrankung möglichst frühzeitig zu diagnostizieren und zu therapieren, sollte grundsätzlich eine Abklärung erfolgen, auch wenn metabolisches Syndrom, Alkoholmissbrauch sowie Medikamente die häufigsten Ursachen darstellen.

Empfohlene Vorgehensweise bei erhöhten Leberwerten

Zunächst sollte eine Einschätzung des Schweregrades und der Leberfunktion erfolgen. Anzeichen, die auf eine akute Gefährdung des Patienten hinweisen und eine stationäre Einweisung oder endoskopische Intervention erforderlich machen, sind:

- Gallengangsobstruktion mit Cholangitis (Charcot-Trias II: Ikterus, Fieber, Schmerzen)

- Leberwerte über dem 100-Fachen der Norm. Ursächlich sind meist akute Ereignisse wie Virushepatitis, Vergiftung (Paracetamol, Pilzvergiftung), seltener kardiale (Rechtsherzinsuffizienz) oder vaskuläre Ursachen (z.B. Budd-Chiari-Syndrom).

- Neben pathologischen Leberfunktionstests (Cholinesterase, Quick/INR, Albumin) liegen auch Zeichen der Dekompensation wie Aszites, Foetor hepaticus oder Bewusstseinseintrübung vor.

Bei Patienten, deren Leberwerte erstmalig erhöht nachgewiesen werden und das Zweifache des oberen Normwertes nicht übersteigen, kann zunächst eine Kontrolle in zwei bis drei Monaten erfolgen. Passagere Leberwerterhöhungen treten z.B. im Rahmen von Virusinfekten aus der Herpesgruppe (EBV, CMV, HSV, VZV) auf.

Bei erneutem Nachweis oder bereits bei Erstbefund von um mehr als das Zweifache des Normbereichs erhöhten Werten sollte eine weiterführende Diagnostik eingeleitet werden. Derzeit existiert kein kostengünstiger, evidenzbasierter Algorithmus, der einen standardisierten Ablauf ermöglicht.

Daher ist für ein zielgerichtetes differenzialdiagnostisches Vorgehen neben einer körperlichen Untersuchung eine ausführliche Anamnese unerlässlich:

- Medikamenteneinnahme, pflanzliche Substanzen, Tees, Nahrungsergänzungsmittel, Anabolika

- Alkohol-, Drogenmissbrauch

- Hepatitisrisiken (Transfusionen, intravenöser Drogenmissbrauch, Tätowierungen, häufig wechselnde Geschlechtspartner, Auslandsaufenthalte)

- Exposition am Arbeitsplatz

- Lebererkrankungen in der Familie

- Extrahepatische Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, metabolisches Syndrom, Diabetes mellitus, Schilddrüsenerkrankungen, rheumatoide Arthritis, Sprue, Lupus erythematodes

- Muskel- oder Gelenkschmerzen

- Hautausschläge

- Blutungsneigung

- Juckreiz, Ikterus, Stuhl- und Urinverfärbungen

- Gewichtsverlust

- Schwangerschaft

Typische, auf eine Lebererkrankung hinweisende körperliche Symptome wie Spider naevi, Caput medusae oder Palmarerythem lassen sich meist erst in späten Stadien der Erkrankung feststellen.

Häufige Lebererkrankungen – Ursachen im Überblick

Auslöser und Ursachen für Lebererkrankungen

| Hepatozelluläre Ursachen | Gallenwegserkrankungen | Erkrankungen des Gefäßsystems |

|---|---|---|

| metabolisch: Alkohol, Fettleber, medikamentös-toxisch | Cholestase (z. B. Steine) | Arterie: Verschlüsse, Ischämie, Infarkt |

| infektiös: Viren (Hepatitis A–E, EBV, CMV, Adenoviren etc.) | primär biliäre Zirrhose, primär sklerosierende Cholangitis | Lebervenen: Stauung bei Rechtsherzbelastung, Budd-ChiariSyndrom |

| hereditär: Hämochromatose, Morbus Wilson, α1-Antitrypsin-Mangel | Caroli-Syndrom | Pfortader: Thrombose mit portaler Hypertension |

| autoimmun: autoimmune Hepatitis | sekundär biliäre Veränderungen (posttraumatisch etc.) |

Leberwerte und differenzialdiagnostische Abklärung

| AST (GOT) | ALT (GPT) | GGT | AP | Leberschaden | Anamnese | Beispiele |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ↑↑ | ↑↑ | ↑ | (↑) | hepatozelluläre Schädigung (AST und ALT betont) | BMI, Ernährungsprofil, Diabetes mellitus II | NAFLD z.B. NASH |

| Reiseanamnese, IVDA, Promiskuität | Virushepatitiden | |||||

| Vorerkrankungen, Familienanamnese | Stoffwechselerkrankungen | |||||

| Familienanamnese, weitere Autoimmunerkrankung | AIH | |||||

| Pharmazeutika, Phytotherapeutika, Nahrungsergänzungsmittel | Medikamente u.a. | |||||

| ↑ | (↑) | ↑↑ | ↑ | Mischform | Alkoholkonsum | Ethanol (ASH) |

| Familienanamnese | Tumor | |||||

| Familienanamnese, weitere Autoimmunerkrankung | Autoimmun-Overlap, PBC, PSC | |||||

| Medikamente | Medikamente | |||||

| ↑ | ↑ | ↑↑ | ↑↑ | cholangiozelluläre Schädigung (GGT und AP betont) | Urin-/Stuhl-/Hautveränderungen Pharmazeutika, Phytotherapeutika, Nahrungsergänzungsmittel, Gallensteine, Familienanamnese, weitere Autoimmunerkrankungen | Intra- oder extrahepatische Cholestase, Medikamente, PBC, PSC, Autoimmun-Overlap |

AIH = Autoimmunhepatitis, IVDA = intravenöser Drogenabusus , ASH = alkoholabhängige Steatohepatitis, NAFLD = nicht-alkoholinduzierte Fettlebererkrankung, NASH = nicht-alkoholinduzierte Steatohepatitis, PBC = primär biliäre Cholangitis, PSC = primär sklerosierende Cholangitis. Ergänzung der Basisdiagnostik zur Einschätzung der Funktionsleistung der Leber: Bilirubin, Quick/INR, Serum-Albumin, GLDH, NH3

Ein Hinweis gibt das Leberwertmuster, das eine Einteilung ermöglicht (Tabelle 2).

Wichtig: Durch Arzneimittel können alle Schädigungsmuster verursacht werden. Die Internetseite der „National Library of Medicine“ (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547852/) gibt Informationen zur Lebertoxizität von über 650 Arzneimitteln.

GOT und GPT betont, hepatozelluläres Schädigungsmuster

Zur weiteren Differenzierung eines hepatozellulären Schädigungsmusters kann das Verhältnis zwischen GOT und GPT herangezogen werden (De-Ritis-Quotient). Er gibt einen Anhalt über das Ausmaß der Leberschädigung, wobei ein Wert > 1,0 eher auf einen ausgeprägteren Schaden mit Nekrose hinweist. Er zeigt bei einem Wert von > 2 und gleichzeitig erhöhter Gamma-GT relativ sensitiv einen alkoholischen Leberschaden an.

Bei abklingender Enzymerhöhung und wegen unterschiedlicher Halbwertszeiten sowie bei schwerer Zirrhose kann sich das Verhältnis verschieben.

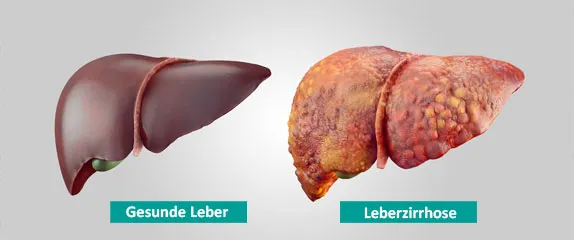

Leberzirrhose

Leberzirrhose

Häufige Lebererkrankungen mit überwiegend hepatozellulärem Schädigungsmuster:

- NAFLD (nicht-alkoholische Fettlebererkrankung/NASH (nicht-alkoholische Steatohepatitis) sind die mit Abstand häufigsten chronischen Lebererkrankungen, hinweisend insbesondere das Vorliegen eines metabolischen Syndroms, Adipositas, Typ-2-Diabetes, Insulinresistenz. Nachweis per Sonographie, bzw. sicher nur per Leberbiopsie möglich.

- Arzneimittelschäden (auch homöopathisch, pflanzlich, Tees etc.)

- Virushepatitis (primär insbesondere Hepatitis B und C abzuklären, ggf. auch Hepatitis D und E; Hepatitis A bei V. a. akuten Infekt)

- Autoimmunhepatitis: Bestimmung von ANA (antinukleäre Antikörper) und ASMA (Antikörper gegen glatte Muskulatur), zusätzlich LKM (Leber-Nieren-Mikrosomen-AK) und Antikörper gegen lösliches Leberprotein SLA (Soluble Liver Antigen)

- Hereditäre Hämochromatose (Transferrin, Transferrinsättigung (> 45%) und Ferritin, ggf. Genanalyse des HFE-Gens)

- Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (Bestimmung des Alpha-1-Antitrypsin, ggf. Genotypisierung mit Nachweis der Mutationen Pi-S und Pi-Z)

- Morbus Wilson (erniedrigter Coeruloplasminspiegel, erhöhte Kupferausscheidung im 24-h-Urin)

- Primär nicht-hepatische Erkrankungen: Schilddrüsenerkrankungen, Herzinsuffizienz, Myopathie, Sprue, Hämolyse, Speicherkrankheiten, Porphyrie, schwere körperliche Anstrengung

Gamma-GT und AP betont, cholestatisches Schädigungsmuster

Bei ausschließlich erhöhter AP sollte deren Herkunft (Knochen-AP?) geklärt werden. Liegen überwiegend erhöhte Cholestasemarker vor, sollte mittels Sonographie geklärt werden, ob eine Erweiterung der Gallengänge nachzuweisen ist (DD intrahepatische/extrahepatische Cholestase).

Ohne Erweiterung der Gallenwege

- Primär biliäre Cholangitis (PBC, früher primär biliäre Zirrhose) AMA, AMA-M2

- Primär sklerosierende Cholangitis (p-ANCA in ca. 70% positiv)

- Sekundär sklerosierende Cholangitis (IgG4-assoziierte Cholangitis)

Mit Erweiterung der Gallenwege

- Ursächlich sind meistens Abflusshindernisse der großen Gallenwege (Lithiasis, Tumor) und granulomatös-entzündliche Leberinfiltrate

- Sarkoidose

- Tuberkulose

- Andere granulomatöse Hepatitiden

- Amyloidose

- Pilzinfektion

Überwiegend GGT-betontes Schädigungsmuster

Hierbei handelt es sich vor allem um toxische oder infiltrative Erkrankungen der Leber. Neben anamnestischen Hinweisen ist sonographisch zu klären, ob eine Verfettung oder eine umschriebene Raumforderung vorliegt:

- Alkoholische Fettleber, alkoholische Fettleberhepatitis (ASH); bei einer akuten alkoholischen Fettleberhepatitis lassen sich zusätzlich deutlich erhöhte Bilirubinwerte im Serum nachweisen

- Medikamente

- NAFLD, NASH (können auch durch Gamma-GT-betonte Leberwerte auffallen)

- Umschriebene Raumforderungen (z.B. Echinococcus cysticus, Abszess, Metastasen, Zyste)