Hochwertige Bildung ist mehr als nur ein Ziel; sie ist ein fundamentaler Wegbereiter für nachhaltige Entwicklung und ein grundlegendes Menschenrecht. Doch trotz globaler Bemühungen und der Erkenntnis, dass Bildung ist wichtig für den Fortschritt der Gesellschaften, bleibt der Weg zur vollständigen Erreichung des vierten Ziels für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goal 4, kurz SDG 4) – hochwertige Bildung für alle – von erheblichen Herausforderungen geprägt. Die Fortschritte, insbesondere in Bezug auf die Abschlussquoten in der Sekundarstufe II, haben sich verlangsamt, und in vielen Ländern sind die Lernergebnisse rückläufig. Regionale Ungleichheiten bei der frühkindlichen Entwicklung sind besorgniserregend, wobei insbesondere Subsahara-Afrika benachteiligt ist. Obwohl sich die Alphabetisierungsraten geringfügig verbessert haben, bleiben Hunderte Millionen Menschen Analphabeten, Frauen sind dabei überproportional betroffen. Die Problematik der Lehrerqualifikation besteht fort, und seit 2015 gab es kaum Verbesserungen. Angesichts des Aufstiegs digitaler Gesellschaften ist die Integration von Technologie in die Bildung unerlässlich, um sicherzustellen, dass junge Menschen und zukünftige Generationen Zugang zu relevanten, hochwertigen Inhalten haben, die sie auf die Anforderungen eines sich schnell entwickelnden Arbeitsmarktes vorbereiten. Die Beschleunigung des Fortschritts bei der Erreichung von SDG 4: Hochwertige Bildung muss Priorität haben, da dies einen katalytischen Effekt auf die Realisierung der gesamten Agenda 2030 hätte.

Der kritische Zustand von Ziel 4: Globale Herausforderungen

Das vierte Nachhaltigkeitsziel, das sich auf hochwertige Bildung konzentriert, bleibt ein entscheidender Faktor für die globale Entwicklung. Dennoch hinken die Fortschritte den Zielen weit hinterher. Die COVID-19-Pandemie hat bestehende Probleme noch verschärft und eine „Generationenkatastrophe“ ausgelöst, die Bildungssysteme weltweit stark beeinträchtigt hat.

Verlangsamter Fortschritt bei Abschlussquoten und Lernleistungen

Die Abschlussquoten in der Sekundarstufe II stiegen zwar von 53 Prozent im Jahr 2015 auf 60 Prozent im Jahr 2024, doch dieser Fortschritt war langsamer als in den neun Jahren zuvor. Besorgniserregend ist, dass viele Länder bei den Lernergebnissen am Ende der Sekundarstufe I rückläufige Tendenzen zeigen. Daten aus 81 OECD- und Partnerländern zwischen 2018 und 2022 belegen einen Rekordrückgang der mittleren Leistungen in Mathematik um 15 Punkte und im Lesen um 10 Punkte. Diese Entwicklung war jedoch bereits vor 2015 sichtbar, was darauf hindeutet, dass COVID-19 nur einen Teil des Rückgangs erklärt. Ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren beeinflusst die Bildungssysteme in Ländern mit höherem mittleren und hohem Einkommen.

Regionale Disparitäten und frühkindliche Entwicklung

Zwischen 2015 und 2024 zeigten Daten aus 84 Ländern, dass etwa zwei Drittel der kleinen Kinder altersgerecht entwickelt waren, ohne signifikante Geschlechtsunterschiede. Diese Zahlen maskieren jedoch erhebliche regionale Unterschiede. Im Jahr 2023 nahmen weltweit fast 75 Prozent der Kinder ein Jahr vor dem offiziellen Einschulungsalter an organisierten Lernangeboten teil. Diese Beteiligungsquote ist seit der Pandemie unverändert geblieben, obwohl sie sich von einem pandemiebedingten Rückgang erholt hat. Gegenwärtig garantieren nur 103 Länder eine kostenlose vorschulische Bildung, und lediglich 66 Länder schreiben mindestens ein Jahr vorschulischer Bildung vor. Die Stagnation bei der Beteiligung an vorschulischer Bildung, die seit 2015 bei etwa 75 % liegt, ist weit entfernt vom Ziel, allen Mädchen und Jungen bis 2030 Zugang zu hochwertiger vorschulischer Bildung zu sichern.

Analphabetismus: Eine anhaltende globale Bürde

Trotz leichter Verbesserungen waren im Jahr 2024 weltweit noch rund 754 Millionen Erwachsene Analphabeten, wobei Frauen 63 Prozent dieser Gruppe ausmachten. Zwischen 2014 und 2024 stieg die globale Alphabetisierungsrate der Erwachsenen (ab 15 Jahren) von 85 auf 88 Prozent, während die Alphabetisierungsrate der Jugendlichen (15–24 Jahre) von 91 auf 93 Prozent anstieg. Südasien beheimatet fast die Hälfte der weltweiten Analphabetenbevölkerung, gefolgt von Subsahara-Afrika.

Die Lehrerfrage: Qualifikation und Engpässe

Im Jahr 2023 erfüllten 15 Prozent der Lehrkräfte weltweit immer noch nicht die nationalen Mindestqualifikationsstandards ihres Landes – ein besorgniserregender Zustand, der seit 2015 unverändert ist. Die Situation variiert regional erheblich: In Subsahara-Afrika erfüllten rund zwei von fünf Lehrkräften die nationalen Qualifikationsanforderungen nicht. Dieses Problem ist ein direkter Faktor für die mangelnde Bildungsqualität und die Lernrückstände, insbesondere in Regionen mit ohnehin schon hohem Schüler-Lehrer-Verhältnis und unzureichenden Weiterbildungsmöglichkeiten.

Digitale Kluft und Infrastrukturmängel

Mehr als ein Fünftel der Grundschulen weltweit hat keinen Zugang zu grundlegenden Diensten wie Strom, Trinkwasser und grundlegenden sanitären Einrichtungen. Die Verfügbarkeit anderer Einrichtungen, wie Computer und Internet für pädagogische Zwecke sowie behindertengerechte Infrastruktur, ist noch geringer: Die Hälfte der Grundschulen hat hier keinen Zugang. Im Jahr 2022 hatten durchschnittlich 44 % der Grundschulen, 56 % der Sekundarstufen I und 69 % der Sekundarstufen II Zugang zum Internet – fast doppelt so viele wie 2021, aber immer noch unzureichend. Diese digitale Kluft verschärft bestehende Ungleichheiten im Bildungsbereich, da Kinder aus benachteiligten Verhältnissen und ländlichen Gebieten weniger Möglichkeiten für Fernunterricht haben.

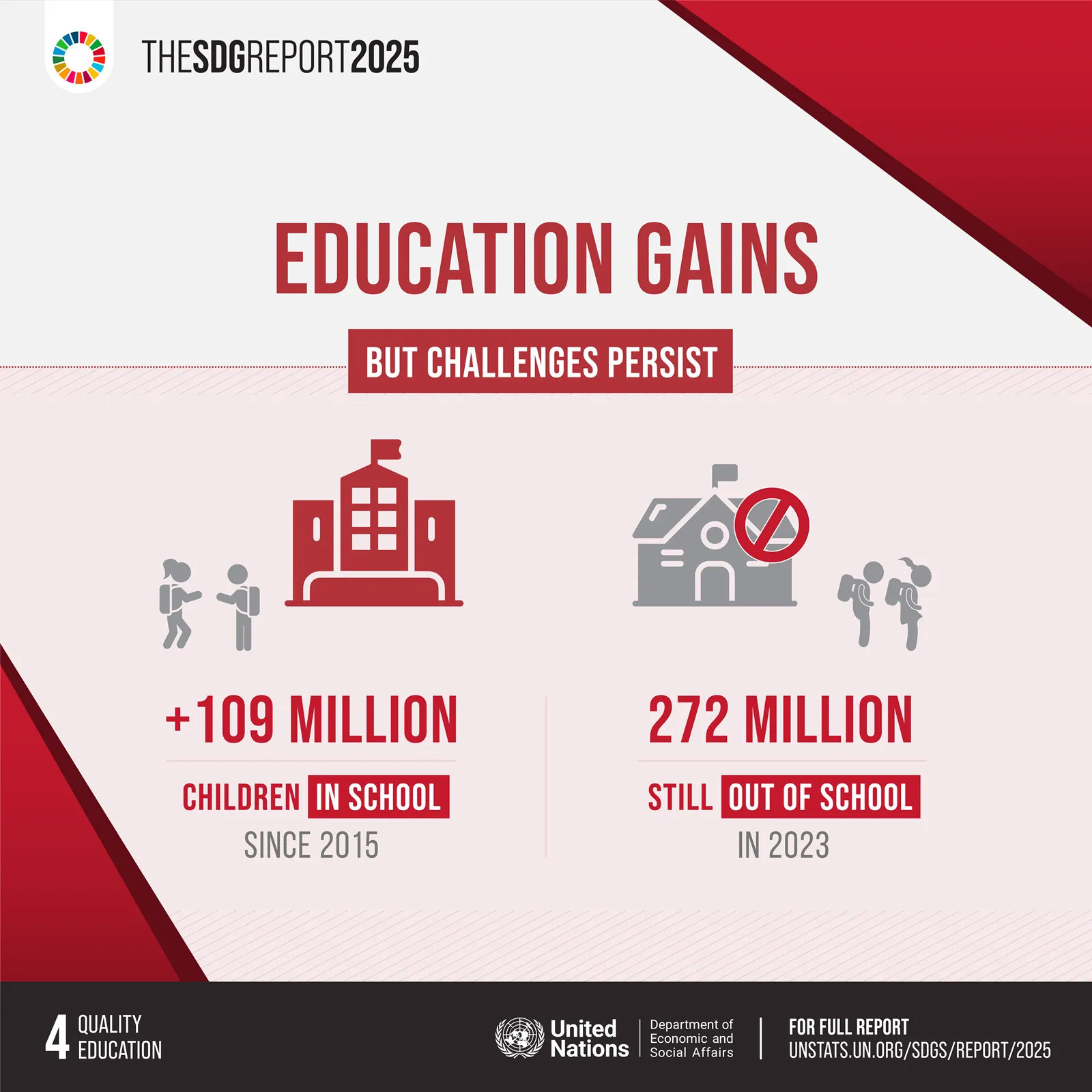

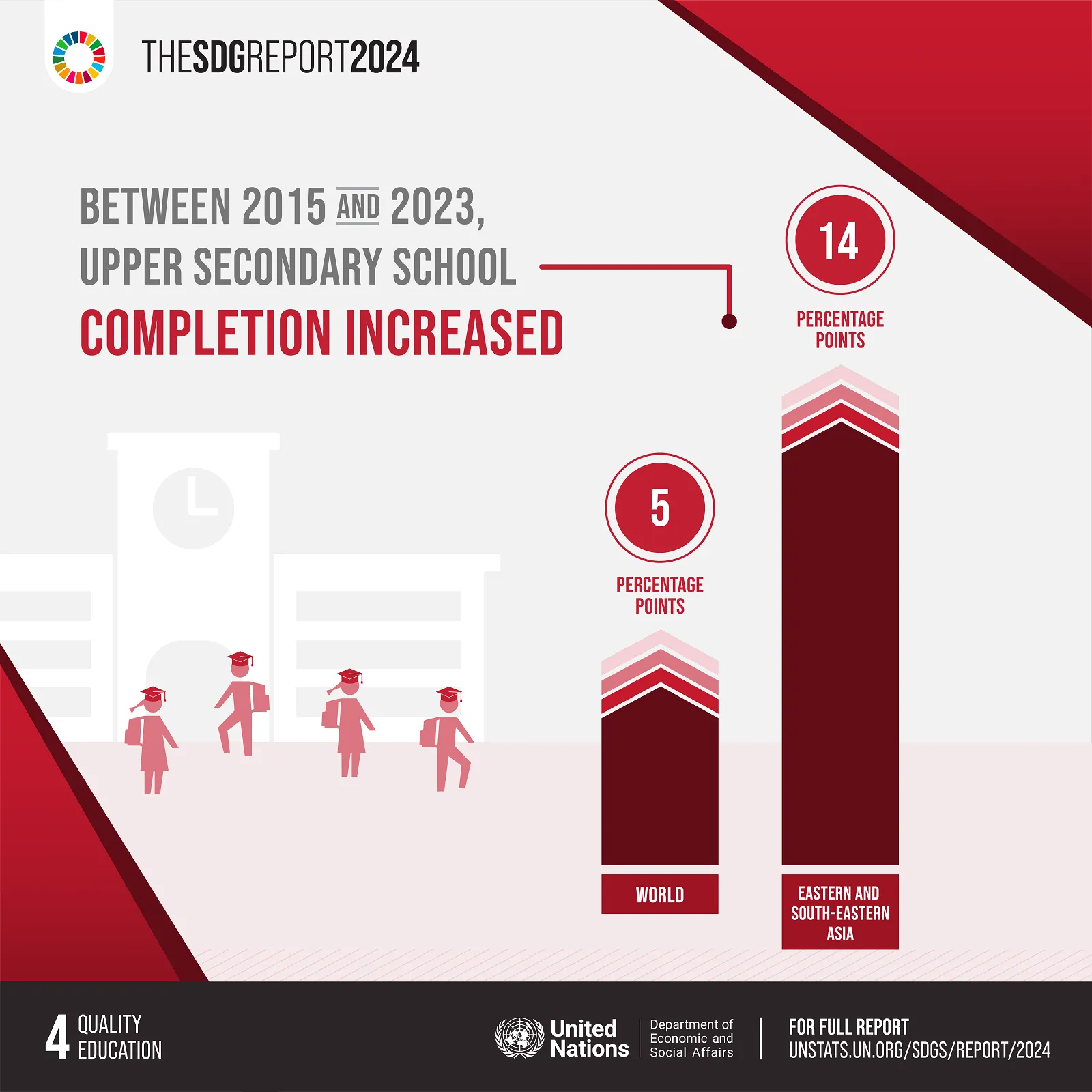

Goal 4 infographic

Goal 4 infographic

Sozioökonomische Ungleichheiten in der Bildung

Sozioökonomische Ungleichheiten sind in vielen Bildungsindikatoren offensichtlich. Disparitäten, die auf Wohnort und Haushaltsvermögen basieren, sind noch ausgeprägter und zeigen, dass ländliche und ärmere Familien größere Nachteile erfahren. Diese Lücken tendieren dazu, sich in höheren Bildungsebenen zu erweitern, was zu höheren Abbrecherquoten und weniger Möglichkeiten für benachteiligte Personen führt. Die Geschlechterungleichheit bleibt ebenfalls bestehen, wobei in vielen Ländern keine Parität bei den Mindestleistungen im Lesen oder bei den Abschlussquoten der Sekundarstufe I erreicht wird.

Ein detaillierter Blick auf die Unterziele von SDG 4

Um das umfassende Bild von SDG 4 zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die spezifischen Unterziele und deren Entwicklung im Zeitverlauf. Die hier präsentierten Daten stammen aus verschiedenen UN-Berichten der Jahre 2016 bis 2025 und zeigen konsistente Trends und Herausforderungen.

Ziel 4.1: Primär- und Sekundarbildung

Das Ziel 4.1 sieht vor, dass alle Mädchen und Jungen bis 2030 eine kostenlose, gleichberechtigte und hochwertige Primar- und Sekundarbildung abschließen, die zu relevanten und effektiven Lernergebnissen führt.

- Abschlussquoten:

- Sekundarstufe II: Der Anteil junger Menschen, die die Sekundarstufe II abschließen, stieg von 53 % im Jahr 2015 auf 60 % im Jahr 2024. Dies ist zwar ein Fortschritt, aber die Geschwindigkeit hat sich im Vergleich zu den vorherigen Perioden verlangsamt. Im Jahr 2020 lag diese Quote noch bei 58 %.

- Primar- und Sekundarstufe I: Die Abschlussquoten in der Primar- und Sekundarstufe I steigen weiterhin. Von 2015 bis 2021 stieg die Abschlussrate von 85 % auf 87 % in der Primarstufe und von 74 % auf 77 % in der Sekundarstufe I. Die globale Primarschulabschlussrate erreichte 2018 84 % und wird voraussichtlich bis 2030 global 89 % erreichen.

- Lernleistungen:

- Die Verbesserungen bei den Abschlussquoten führen nicht immer zu positiven Lernergebnissen. Viele Länder verzeichnen Rückschritte bei den Lernergebnissen am Ende der Sekundarstufe I.

- Global zeigten die Lernleistungen im Lesen am Ende der Primarstufe zwischen 2015 und 2019 keine Fortschritte.

- Die COVID-19-Pandemie hat zu erheblichen Lernverlusten geführt. Schätzungen zufolge fielen 2020 101 Millionen zusätzliche Kinder und Jugendliche (Klassen 1 bis 8) unter das Mindestniveau der Lesekompetenz. Diese Verluste löschten Bildungserfolge der letzten 20 Jahre aus.

Ziel 4.2: Frühkindliche Bildung und Entwicklung

Ziel 4.2 zielt darauf ab, dass alle Mädchen und Jungen bis 2030 Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Entwicklung, Betreuung und vorschulischer Bildung haben, damit sie auf die Primarbildung vorbereitet sind.

- Entwicklungsstand von Kindern: Zwischen 2015 und 2024 zeigten Daten aus 84 Ländern (hauptsächlich Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen), dass etwa zwei Drittel der kleinen Kinder altersgerecht entwickelt waren, ohne signifikante Geschlechtsunterschiede. Diese Rate lag im Zeitraum 2013-2021 bei etwa 7 von 10 Kindern im Alter von 3 und 4 Jahren.

- Teilnahme an organisierten Lernangeboten:

- Die Teilnahmequote an organisierten Lernangeboten ein Jahr vor dem offiziellen Einschulungsalter stagnierte seit 2015 bei rund 75 %. Vor der Pandemie stieg sie von 69 % im Jahr 2010 auf 75 % im Jahr 2020, mit erheblichen Schwankungen zwischen den Ländern (von 13 % bis fast 100 %).

- Im Jahr 2022 nahmen global 7 von 10 Kindern ein Jahr vor dem offiziellen Einschulungsalter an organisierten Lernangeboten teil. Ein leichter Rückgang während der Pandemie (-1,5 Prozentpunkte) wurde wieder aufgeholt.

Ziel 4.3: Berufliche und tertiäre Bildung sowie lebenslanges Lernen

Ziel 4.3 strebt bis 2030 einen gleichberechtigten Zugang zu bezahlbarer und hochwertiger beruflicher, tertiärer und Hochschulbildung, einschließlich der Universität, für alle Frauen und Männer an.

- Teilnahme an Bildung und Weiterbildung:

- Weltweit nahm ein Sechstel der Personen zwischen 15 und 64 Jahren kürzlich an formaler und non-formaler Bildung und Weiterbildung teil.

- Die Beteiligungsraten waren bei jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren mit über der Hälfte deutlich höher, aber bei älteren Erwachsenen viel niedriger, durchschnittlich 3 % für die Altersgruppe 25–54 Jahre.

- In den meisten Regionen beteiligen sich weniger als 3 % der älteren Erwachsenen (25-55 Jahre) an Bildung und Ausbildung. Zum Vergleich: In Nordamerika und vielen europäischen Ländern lag diese Rate bei über 40 % in den Jahren 2016-2018. Dies zeigt, dass das Konzept des lebenslangen Lernens noch nicht überall verankert ist.

Ziel 4.5: Gleichheit im Bildungsbereich

Ziel 4.5 soll bis 2030 alle Geschlechterungleichheiten im Bildungsbereich beseitigen und einen gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsstufen und zur Berufsausbildung für die Schwächsten, einschließlich Menschen mit Behinderungen, indigene Völker und Kinder in prekären Situationen, gewährleisten.

- Disparitäten: Sozioökonomische Disparitäten sind in vielen Bildungsindikatoren offensichtlich. Ungleichheiten aufgrund von Wohnort und Haushaltsvermögen sind noch ausgeprägter, wobei ländliche und ärmere Familien größere Nachteile erfahren. Diese Lücken weiten sich in höheren Bildungsebenen aus.

- Geschlechtergleichheit: Geschlechterungleichheiten bestehen weiterhin. Im Jahr 2019 gab es beispielsweise nur 92 alphabetisierte Frauen und Mädchen ab 15 Jahren auf 100 alphabetisierte Jungen und Männer derselben Altersgruppe. Fast die Hälfte der Länder mit aktuellen Daten erreichte keine Geschlechterparität beim Abschluss der Primarbildung.

Ziel 4.6: Alphabetisierung von Erwachsenen

Ziel 4.6 strebt bis 2030 an, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der Erwachsenen, sowohl Männer als auch Frauen, lesen, schreiben und rechnen können.

- Alphabetisierungsraten: Im Jahr 2024 blieben rund 754 Millionen Erwachsene weltweit Analphabeten, wobei Frauen 63 % der Gesamtzahl ausmachten. Die globale Alphabetisierungsrate der Erwachsenen (ab 15 Jahren) stieg zwischen 2014 und 2024 von 85 auf 88 Prozent.

- Regionale Konzentration: Südasien und Subsahara-Afrika beherbergen zusammen drei Viertel der weltweiten Analphabetenbevölkerung.

Ziel 4.a: Bildungseinrichtungen und Lernumgebungen

Ziel 4.a fordert den Bau und die Sanierung von Bildungseinrichtungen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebungen für alle bieten.

- Grundlegende Dienste: Über ein Fünftel der Grundschulen weltweit hat keinen Zugang zu grundlegenden Diensten wie Strom, Trinkwasser und grundlegenden sanitären Einrichtungen. Im Jahr 2020 hatten etwa ein Viertel der Grundschulen weltweit keinen Zugang zu diesen Diensten.

- Digitale Ausstattung: Die Verfügbarkeit von Computern und Internet für pädagogische Zwecke sowie behindertengerechte Infrastruktur ist geringer, da die Hälfte der Grundschulen keinen Zugang dazu hat. Im Jahr 2022 hatten durchschnittlich 44 % der Grundschulen, 56 % der Sekundarstufen I und 69 % der Sekundarstufen II Zugang zum Internet. In den am wenigsten entwickelten Ländern hatten 2019 weniger als die Hälfte der Grund- und Sekundarstufen I Zugang zu Strom, Internet, Computern und grundlegenden Handwaschanlagen.

Entwicklung wichtiger Indikatoren für SDG 4 im Jahr 2024.

Entwicklung wichtiger Indikatoren für SDG 4 im Jahr 2024.

Ziel 4.c: Qualifizierte Lehrkräfte

Ziel 4.c will bis 2030 das Angebot an qualifizierten Lehrkräften erheblich steigern, unter anderem durch internationale Zusammenarbeit bei der Lehrerausbildung in Entwicklungsländern, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern.

- Lehrerqualifikation: Im Jahr 2023 erfüllten 15 % der Lehrkräfte weltweit immer noch nicht die nationalen Mindestqualifikationsstandards ihres Landes – keine Verbesserung seit 2015.

- Regionale Unterschiede: In Subsahara-Afrika erfüllten rund zwei von fünf Lehrkräften die nationalen Qualifikationsanforderungen nicht. Im Jahr 2019 waren 81 % der Primarschullehrer ausgebildet, dieser Anteil war jedoch in Subsahara-Afrika (65 %) und Südasien (74 %) niedriger.

Die weitreichenden Auswirkungen von SDG 4 und der Weg nach vorn

SDG 4 ist ein Schlüsselfaktor für die meisten anderen Nachhaltigkeitsziele. Leider waren die globalen Fortschritte in der Bildung nicht schnell genug, um die ehrgeizigen Ziele der Agenda 2030 zu erreichen. Nur 58 % der Schüler weltweit erreichten 2019 am Ende der Primarschulzeit mindestens das Mindestniveau an Lesekompetenz. Ein großer Teil der Länder verzeichnet Rückschritte bei den Lernergebnissen am Ende der Sekundarstufe I. Die Verbesserung der Abschlussquote in der Sekundarstufe II hat sich seit 2015 verlangsamt. Einige Regionen, darunter Subsahara-Afrika, sehen sich mit Lehrermangel, hohen Schüler-Lehrer-Verhältnissen und unzureichender Ausbildung sowie fehlenden Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte konfrontiert.

Um SDG 4 zu erfüllen, müssen Bildungssysteme neu gedacht und Bildungsfinanzierung zu einer nationalen Investitionspriorität werden. Die Beschleunigung des Fortschritts in Richtung SDG 4 muss daher Priorität haben, da dies einen katalytischen Einfluss auf die Erreichung der gesamten Agenda 2030 haben wird. Die Vereinten Nationen treiben, gestützt auf den Impuls des vom Generalsekretär einberufenen Gipfels zur Transformation der Bildung, globale Maßnahmen zur Erreichung von SDG 4 voran. Sie setzen sich für inklusive, gerechte und hochwertige Bildung für alle ein und unterstützen gleichzeitig Bemühungen zur Verbesserung der Lernergebnisse und zur Bewältigung regionaler Ungleichheiten. Nur durch konzertierte Anstrengungen und ein tiefes Verständnis für die Bedeutung von SDG Bildung kann die Welt das Versprechen einer gerechten und zukunftsfähigen Zukunft für alle Generationen einlösen.

Ein Überblick über die Herausforderungen und Fortschritte von SDG 4 im Jahr 2022.

Referenzen:

- Weitere Informationen zu SDG 4 finden Sie unter: https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/

- Details zu SDG 4 im Jahr 2025: https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/Goal-04/

- Der erweiterte Bericht 2025 zu SDG 4: https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/extended-report/Extended-Report-2025_Goal-4.pdf

- Bericht des Generalsekretärs, “Progress Towards the Sustainable Development Goals”: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/335/13/PDF/N2233513.pdf?OpenElement

- Bericht des Generalsekretärs, “The Sustainable Development Goals Report 2018”: https://unstats.un.org/sdgs/report/2018