Bewegung ist für Kinder und Jugendliche von Natur aus ein elementares Bedürfnis und ein Grundpfeiler für eine optimale Entwicklung. Wenn diese Bewegung zielgerichtet und leistungsorientiert erfolgt, sprechen wir von Sport – einem Bereich, der für die körperliche und mentale Entwicklung von Teenager-Jungs eine herausragende Rolle spielt. Ob im Team oder als Einzelkämpfer, Sport bietet unzählige Vorteile, die weit über die reine Fitness hinausgehen. Er fördert Selbstvertrauen, Disziplin und soziale Fähigkeiten und ist ein wichtiges Ventil für Energie und Stress.

Doch Sport im Teenageralter birgt auch spezifische Anforderungen, insbesondere wenn es um die Ernährung geht. Teenager-Jungs befinden sich in einer Phase rasanten Wachstums und großer körperlicher Veränderungen. Ihr Energie- und Nährstoffbedarf unterscheidet sich deutlich von dem von Erwachsenen und muss den erhöhten Anforderungen durch sportliche Aktivität angepasst werden. Ein fundiertes Verständnis der physiologischen Besonderheiten und der richtigen Sporternährung ist entscheidend, um die Leistung zu optimieren, die Entwicklung zu unterstützen und langfristig gesund zu bleiben.

Dieser umfassende Leitfaden richtet sich an Eltern, Trainer und natürlich an die Teenager-Jungs selbst, die aktiv Sport betreiben oder damit beginnen möchten. Wir beleuchten die vielfältigen Aspekte von Sport und Ernährung im Jugendalter, geben praktische Empfehlungen und zeigen auf, wie junge Athleten ihr volles Potenzial entfalten können – sicher, gesund und mit viel Freude an der Bewegung. Unser Ziel ist es, Ihnen wertvolles Wissen und konkrete Anleitungen an die Hand zu geben, damit “Sport Für Teenager Jungs” zu einer Erfolgsgeschichte wird.

Warum Sport für Teenager-Jungs so wichtig ist

Sport ist für Teenager-Jungs weit mehr als nur Zeitvertreib; er ist ein Motor für ihre gesamte Entwicklung. In einer Lebensphase, die von schnellem körperlichem Wachstum, hormonellen Veränderungen und der Suche nach Identität geprägt ist, bietet regelmäßige sportliche Aktivität einen stabilisierenden und fördernden Rahmen.

Körperliche Entwicklung und Gesundheit

Regelmäßige Bewegung und Sport sind entscheidend für den Aufbau einer robusten körperlichen Grundlage. Sie stärken das Herz-Kreislauf-System, verbessern die Knochendichte – ein wichtiger Faktor für die Prävention von Osteoporose im späteren Leben – und fördern die Entwicklung der Muskulatur. Besonders in der Pubertät, wenn sich der Körper rasant verändert, hilft Sport, diese Veränderungen positiv zu steuern. Übergewicht und Adipositas, die in unserer Gesellschaft zunehmend problematisch werden, können durch aktive Teilnahme am Sport effektiv vorgebeugt werden. Zudem lernen Teenager-Jungs durch Sport ihren Körper besser kennen, entwickeln ein Gefühl für Bewegungskoordination und schulen ihre motorischen Fähigkeiten. Ein polysportives Bewegungs- und Sportverhalten im Kindes- und Jugendalter ist eine wichtige Voraussetzung für die momentane, aber auch künftige Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit.

Mentale Stärke und Selbstvertrauen

Die positiven Auswirkungen von Sport auf die Psyche sind immens. Sportliche Erfolge, sei es das Erreichen eines persönlichen Ziels oder ein Sieg im Team, stärken das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl. Der Umgang mit Niederlagen lehrt Resilienz und Frustrationstoleranz. Durch die Ausschüttung von Endorphinen wirkt Sport zudem als natürlicher Stresskiller und kann helfen, Stimmungsschwankungen, Ängste oder Depressionen, die im Teenageralter auftreten können, entgegenzuwirken. Die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen, hart dafür zu arbeiten und Hindernisse zu überwinden, ist eine wertvolle Lektion, die über den Sport hinaus in allen Lebensbereichen von Vorteil ist.

Soziale Kompetenzen und Teamgeist

Viele Sportarten, insbesondere Mannschaftssportarten, fördern wichtige soziale Kompetenzen. Teenager-Jungs lernen, wie man im Team zusammenarbeitet, Verantwortung übernimmt und sich auf andere verlässt. Sie entwickeln Kommunikationsfähigkeiten, lernen Konflikte zu lösen und respektvoll mit Mitspielern und Gegnern umzugehen. Der Sport bietet auch eine Plattform, um Freundschaften zu schließen und ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln, was in dieser Lebensphase besonders wichtig ist. Diese Erfahrungen sind prägend und helfen dabei, soziale Bindungen aufzubauen und sich in Gruppen zurechtzufinden.

Die richtige Sportart finden: Vielfalt und individuelle Vorlieben

Die Wahl der richtigen Sportart ist entscheidend für die langfristige Motivation und Freude am Sport. Was für den einen Jungen perfekt ist, kann für den anderen uninteressant sein. Es gilt, die Interessen, Stärken und auch die Persönlichkeit des Teenagers zu berücksichtigen.

Mannschaftssportarten

Mannschaftssportarten wie Fußball, Basketball, Handball oder Volleyball sind bei vielen Teenager-Jungs sehr beliebt. Sie bieten nicht nur körperliche Aktivität, sondern auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl und die Möglichkeit, soziale Kompetenzen zu entwickeln. Der Teamgedanke, das gemeinsame Training auf ein Ziel hin und der Wettkampf im Kollektiv können enorm motivierend wirken.

Individualsportarten

Für Jungs, die den direkten Vergleich oder eine stärkere Fokussierung auf die eigene Leistung bevorzugen, gibt es eine Fülle von Individualsportarten. Leichtathletik (Sprint, Weitsprung, Hochsprung), Schwimmen, Kampfsportarten (Karate, Judo, Taekwondo) oder auch Krafttraining im Fitnessstudio (unter fachkundiger Anleitung!) sind hervorragende Optionen. Diese Sportarten fördern Disziplin, Körperbeherrschung und die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren und persönliche Bestleistungen zu erzielen. Krafttraining für Jugendliche sollte immer altersgerecht und unter Aufsicht erfolgen, um Verletzungen vorzubeugen und eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten.

Outdoor-Abenteuer und neue Herausforderungen

Abseits der klassischen Sportarten bieten Outdoor-Aktivitäten wie Mountainbiken, Klettern, Wandern oder Skifahren einzigartige Erlebnisse und die Möglichkeit, die Natur zu entdecken. Diese Aktivitäten fördern nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch Abenteuerlust, Problemlösungsfähigkeiten und ein Bewusstsein für die Umwelt. Solche Erlebnisse können eine willkommene Abwechslung zum strukturierten Training sein und die allgemeine Bewegungsfreude steigern.

[INTERNAL_LINK_PLACEHOLDER]Physiologische Besonderheiten: Sport im Wachstum verstehen

Teenager-Jungs sind keine kleinen Erwachsenen. Ihre Physiologie befindet sich in einem Übergangszustand, der spezifische Überlegungen im Training und bei der Ernährung erfordert. Diese Unterschiede zu berücksichtigen, ist entscheidend, um Überlastung zu vermeiden und eine optimale Entwicklung zu fördern.

Stoffwechsel und Energiebereitstellung

Der jugendliche Stoffwechsel ist primär auf aerobe Leistungen ausgerichtet. Das bedeutet, dass der Körper Sauerstoff effizient nutzen kann, um Energie zu erzeugen, was für Ausdauersportarten vorteilhaft ist. Jugendliche verfügen über mehr langsam kontrahierende Muskelfasern, eine höhere Dichte an Mitochondrien (den “Kraftwerken” der Zellen) und eine effizientere Fettoxidation. Anaerobe Leistungen, also solche, die ohne Sauerstoff auskommen und bei hoher Intensität erbracht werden (z.B. kurze Sprints), sind jedoch durch eine geringere Anzahl glykolytischer Enzyme, eine kleinere Glykogenspeicherkapazität und eine limitierte Laktattoleranz begrenzt. Die gute Nachricht ist, dass die Erholungsfähigkeit aufgrund der geringeren Muskelmasse und kürzerer Versorgungswege im Körper schneller ist als bei Erwachsenen. Dieses Wissen sollte in die Trainingsplanung für sport für teenager jungs einfließen, um Überforderung zu vermeiden und die natürlichen Stärken zu nutzen.

Herz-Kreislauf-System

Aufgrund des noch kleineren Herzens haben Jugendliche im Verhältnis zum Körpergewicht ein geringeres Pumpvolumen. Dies wird durch eine höhere Herzfrequenz kompensiert, um den benötigten Sauerstoff transportieren zu können. Trainingsreize sollten daher moderat sein und auf eine schrittweise Steigerung der Ausdauer abzielen, um das Herz-Kreislauf-System behutsam zu stärken.

Thermoregulation

Weitere physiologische Unterschiede sind die im Verhältnis zur Körperlänge größere Körperoberfläche und die reduzierte Schweißproduktion. Dies führt dazu, dass Jugendliche bei Hitze eine geringere Toleranz aufweisen und schneller frieren können. Diese Faktoren müssen bei Trainingseinheiten und Wettkämpfen, insbesondere unter extremen Wetterbedingungen, berücksichtigt werden. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr und angemessene Kleidung sind hierbei essenziell.

Energie und Nährstoffe: Der Grundpfeiler für Leistung und Entwicklung

Eine angepasste Ernährung ist für sportliche Teenager-Jungs von zentraler Bedeutung. Sie versorgt den wachsenden Körper mit den notwendigen Bausteinen und der Energie, die für Training, Wettkampf und Regeneration unerlässlich sind.

Erhöhter Energiebedarf bei sportlichen Teenagern

Der Energiebedarf von sportlichen Jugendlichen ist komplex und schwierig abzuschätzen. Neben dem Grundumsatz und den Alltagsaktivitäten müssen das Wachstum, der Entwicklungsstand und die spezifische Sportart inklusive Trainingsbelastung berücksichtigt werden. Die körperliche Entwicklung verläuft nicht linear und ist bei jedem Individuum unterschiedlich. Eine optimale Energiezufuhr ist unerlässlich, um nicht nur eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten, sondern auch Trainingsanpassungen zu begünstigen, die Regeneration zu verbessern und die Leistung zu steigern. Wird der Energiebedarf über einen längeren Zeitraum unzureichend gedeckt, kann dies gravierende negative Folgen haben, wie eine ungenügende Knochendichte, eine verzögerte Pubertät oder ein erhöhtes Risiko, eine Essstörung zu entwickeln. In diesem Zusammenhang spricht man auch vom Relativen Energiedefizit im Sport (RED-S). Um die Energiebilanz zu überprüfen, können die Energiezufuhr und der Energiebedarf geschätzt und gegenübergestellt werden. Weitere wichtige Parameter sind das Wachstum, der Gewichtsverlauf, die Körperzusammensetzung, das subjektive Müdigkeitsempfinden, die Leistungsentwicklung und die Knochendichte.

Proteine: Bausteine für Muskeln und Regeneration

Aufgrund des Wachstums und des Auf- und Ausbaus von Körperstrukturen ist der Proteinbedarf bei Jugendlichen erhöht. Aktuelle Studien empfehlen für junge Athleten eine Proteinzufuhr von 1,4 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wichtiger als die Gesamtmenge ist jedoch das Timing und die Verteilung der Proteinzufuhr über den Tag. Um die Muskelproteinsynthese und Regenerationsprozesse zu fördern, sollten Teenager 3 bis 5 Proteinportionen pro Tag zu sich nehmen, wobei eine Portion etwa 20 Gramm Protein enthalten sollte. Hierbei gilt der “Food-First”-Ansatz: Natürliche Nahrungsmittel sind die beste Proteinquelle, und Supplemente sind in der Regel nicht notwendig.

Die Schweizer Ernährungsscheibe bietet eine gute visuelle Orientierung für eine ausgewogene Ernährung, die auch für sportliche Kinder und Jugendliche als Grundlage dient. Ernährungsscheibe Schweiz für sportliche Teenager-Jungs

Ernährungsscheibe Schweiz für sportliche Teenager-Jungs

Abbildung 1. Schweizer Ernährungsscheibe.

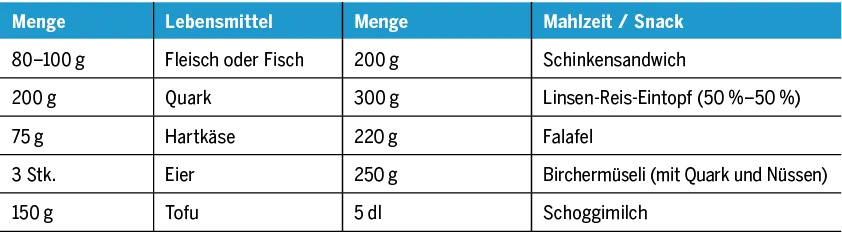

Tabelle 1: Proteinportionen à ca. 20 g

| Lebensmittel | Menge |

| :—————————- | :—————- |

| Hähnchenbrust | 80 g |

| Magerquark | 150 g |

| Eier | 3 Stück |

| Hüttenkäse | 150 g |

| Thunfisch (im eigenen Saft) | 100 g |

| Linsen (gekocht) | 200 g |

| Mandeln | 30 g |

| Proteinriegel (durchschnittlich) | 1 Riegel |

| Milch | 600 ml |

Beispiele für proteinreiche Lebensmittel und Portionen für jugendliche Sportler

Beispiele für proteinreiche Lebensmittel und Portionen für jugendliche Sportler

Abbildung 2. Beispiele für proteinreiche Lebensmittel und Portionen für jugendliche Sportler.

Kohlenhydrate und Fette: Energiequellen für Training und Alltag

Die Kohlenhydratzufuhr sollte stets der Sportart, dem Trainingsumfang und der Intensität angepasst werden. Ähnlich wie bei Erwachsenen gilt auch für Jugendliche: Je länger oder intensiver die Leistung, desto höher ist der Kohlenhydratbedarf. Da Kinder und Jugendliche jedoch über kleinere Glykogenspeicher verfügen, ist eine regelmäßige Zufuhr von Kohlenhydraten besonders wichtig. Auch während Training und Wettkampf gelten ähnliche Empfehlungen wie für Erwachsene: Dauern diese länger als 60 Minuten, sollten Teenager 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuführen. Für eine optimale Regeneration und Gehirnfunktionen ist ein schnelles Wiederauffüllen der Glykogenspeicher zwischen den Trainingseinheiten essenziell. Dies kann idealerweise direkt nach dem Training in Form eines kohlenhydratreichen Snacks oder einer ausgewogenen Mahlzeit erfolgen.

Fette sind lebenswichtig für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine und die Versorgung des Körpers mit essenziellen Fettsäuren. Obwohl Jugendliche höhere Fettoxidationsraten haben als Erwachsene, weichen die Empfehlungen nicht von denen der allgemeinen Bevölkerung ab (30-35 % der Gesamtenergie). Es sollte darauf geachtet werden, dass qualitativ hochwertige Fette wie Raps- und Olivenöl, Nüsse, Kerne oder fettiger Fisch (z.B. Lachs) bevorzugt werden. Fast Food, Kebab, Fertigprodukte, Wurstwaren und Süßigkeiten sollten nur in Maßen genossen werden. Eine bewusste Ernährung ist ein wichtiger Baustein für einen gesunden “sport für teenager jungs”.

Flüssigkeitszufuhr: Hydration ist entscheidend

Im Verhältnis zu ihrer Körpergröße zeigen Kinder und Teenager während des Trainings geringere Schweißverluste als Erwachsene. Trotzdem ist es entscheidend, die Flüssigkeitsverluste vor, während und nach der Belastung zu kompensieren. Im Gegensatz zu Erwachsenen haben Jugendliche oft ein weniger ausgeprägtes Durstgefühl, was die regelmäßige Flüssigkeitszufuhr zusätzlich erschwert. Eine Messung der Schweißverluste kann dabei helfen, den Jugendlichen den individuellen Flüssigkeitsbedarf und die Wichtigkeit der Hydration näherzubringen. Ob Wasser, verdünnter Sirup oder leicht gesüßter Tee getrunken wird, die Wahl des Flüssigkeitstyps sollte von individuellen Vorlieben bestimmt werden. Die Menge der Flüssigkeit ist hier der kritischste Faktor für sportliche Jugendliche. Eine gute Faustregel ist es, vor, während und nach dem Sport regelmäßig kleine Mengen zu trinken, um Dehydration zu vermeiden.

Mikronährstoffe: Die unsichtbaren Helfer im jugendlichen Sport

Neben Makronährstoffen spielen auch Vitamine und Mineralien eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von sportlichen Teenager-Jungs. Ein Mangel kann weitreichende Folgen haben.

Kalzium: Starker Knochenbau für hohe Belastungen

Kalzium ist bei sportlichen Jugendlichen nicht nur für einen optimalen Aufbau der Knochendichte entscheidend, sondern auch für die Muskelkontraktion, die Umwandlung von Glykogen in Glukose und im Energiestoffwechsel. Studien zeigen, dass immer weniger Schüler täglich Milchprodukte konsumieren. Trendige Pflanzendrinks (Soja, Reis, Hafer, Mandel) enthalten im Gegensatz zu Milch oft kein oder kaum Kalzium und Vitamin D. Alternative Kalziumlieferanten sind dunkelgrünes Gemüse, Mandeln, Sesam, kalziumreiche Mineralwässer oder angereicherte Produkte. Es gilt zu beachten, dass Phytate und Oxalsäure die Aufnahme von Kalzium hemmen können, während Vitamin D diese unterstützt. Eine ausreichende Kalziumzufuhr ist für die Belastbarkeit der Knochen im Sport unerlässlich.

Vitamin D: Mehr als nur Knochengesundheit

Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel kann die Leistung sportlicher Jugendlicher beeinträchtigen, indem er neuromuskuläre Funktionen oder die Muskelproteinsynthese beeinflusst oder zusammen mit einem Kalziummangel Ermüdungsbrüche begünstigt. Um letzteren vorzubeugen, sind nicht nur eine ausreichende Vitamin-D- und Kalziumzufuhr unerlässlich, sondern auch eine energiebedarfsdeckende Ernährung. Bei jungen Athleten mit einem hohen Mangelrisiko (z.B. Indoor-Sportarten, vegetarische oder vegane Ernährung) ist eine regelmäßige Überwachung des Vitamin-D-Spiegels empfehlenswert.

Eisen: Sauerstofftransport für maximale Ausdauer

Eisen ist für die Sauerstoffversorgung und somit auch für die Leistungsfähigkeit der sportlichen Jugendlichen entscheidend. Während der Jugendzeit steigt der Bedarf, um die Entwicklungsprozesse zu unterstützen und aufgrund der Zunahme von Blutvolumen und Muskelmasse. Intensives Training und die Einnahme bestimmter Medikamente können zu Blutungen im Gastrointestinaltrakt oder zu Mikrohämaturie führen und so den Eisenverlust erhöhen. Die Eisenzufuhr kann durch eine geringe allgemeine Energiezufuhr oder eine vegetarische/vegane Ernährungsweise reduziert sein, da pflanzliches Eisen eine geringere Bioverfügbarkeit aufweist. Bei heranwachsenden Frauen steigt der Eisenbedarf ab der ersten Menstruation deutlich an. Eisenmangel kann asymptomatisch sein oder unterschiedliche Symptome wie Müdigkeit und verminderte Leistung auslösen. Bei leichtem Eisenmangel wird eine Ernährungsberatung empfohlen; bei ausgeprägtem Mangel eine Supplementierung. Bei der Supplementierung gilt es, hohe Hepcidinwerte zu umgehen, da diese die Eisenaufnahme hemmen. Empfohlen wird eine Nüchterneinnahme morgens, da dann die Hepcidinwerte tief sind. Neuere Studien zeigen zudem, dass eine Einnahme an jedem zweiten Tag gleich effektiv ist, aber weniger Magen-Darm-Probleme verursacht. Intensives Training erhöht die Hepcidinwerte für drei bis sechs Stunden, was bei der Timing-Planung zu berücksichtigen ist. Ein optimaler Eisenstatus ist für die Ausdauer und die Gesamtleistung im Sport unerlässlich.

Nahrungsergänzungsmittel: Notwendigkeit und Risiken kritisch beleuchten

Der Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln (NEM) im Jugendsport ist weit verbreiteter, als man annehmen würde. Studien haben gezeigt, dass ein signifikanter Anteil junger Spitzensportler regelmäßig mindestens ein Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. Die häufigsten waren Mineral-/Vitaminpräparate, Koffein, Sportgetränke/-riegel und Proteinpulver/-riegel. Informationen beziehen Jugendliche oft von Familie, Freunden, Ärzten oder Trainern, aber auch zunehmend aus dem Internet.

Der “Food-First”-Ansatz

Internationale Gremien empfehlen bei Jugendlichen einen klaren “Food-First”-Ansatz. Das bedeutet, die aktuelle Ernährung mit geeigneten Nahrungsmitteln in bedarfsdeckenden Mengen zur richtigen Zeit zu optimieren, bevor über Supplemente nachgedacht wird. Tatsächlich ist die Nahrung die beste Quelle für Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine und Mineralien. Eine ausgewogene und vielfältige Ernährung deckt in den meisten Fällen den Bedarf sportlicher Teenager-Jungs vollständig ab.

Risiken und Überlegungen

Risiken im Zusammenhang mit dem Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln umfassen unter anderem Verunreinigungen (z.B. mit Dopingsubstanzen), negative gesundheitliche Effekte bei unsachgemäßer Anwendung, einen hohen Ressourcenverbrauch (finanziell) und die Gefahr, dass sie als Einstiegstor zu Dopingmissbrauch dienen können. Der Verzicht auf unnötige Nahrungsergänzungsmittel kann zudem die Mentalität des “Gewinnens um jeden Preis” schwächen und so ein wichtiges Signal für sportliche Jugendliche darstellen, dass harte Arbeit und eine gesunde Lebensweise die wahren Erfolgsfaktoren sind. In sehr spezifischen Situationen, wie zum Beispiel einem längeren Trainingslager in der Höhe oder bei diagnostiziertem Mangel, kann der Einsatz von Supplementen in Absprache zwischen Athlet, Trainer, Sportmediziner und Sporternährungsberater in Betracht gezogen werden. Doch dies sollte immer die Ausnahme und niemals die Regel sein.

Körperbild und Essverhalten: Eine sensible Balance

Der heutzutage herrschende Druck, einem bestimmten Ideal zu entsprechen, sowie das Verhalten von Gleichaltrigen, Mannschaftskollegen, Profisportlern, Trainern, Eltern und den Medien haben einen erheblichen Einfluss auf das Körperbild und das Essverhalten von sportlichen Jugendlichen. Ungesunde Essgewohnheiten, restriktives Essen bis hin zu Essstörungen sowie schlechte Mundhygiene sind mögliche Auswirkungen.

Sport kann Teenager-Jungs zu einem positiveren Körperbild verhelfen. In Sportarten, bei denen ein geringer Körperfettanteil leistungssteigernd sein kann (z.B. Turnen, bestimmte Kampfsportarten), steigt jedoch die Anzahl der Fälle von gestörtem Essverhalten. Zudem beeinflussen soziale Medien oder Magazine das Körperbild zusätzlich: Jungs träumen oft von mehr Muskeln und einem athletischen Körperbau. Für Jugendliche kann es daher speziell herausfordernd sein, eine für den Sport optimale Körperzusammensetzung zu erreichen und gleichzeitig gesellschaftlichen Idealen zu entsprechen.

Sportliche Jugendliche sind besonders gefährdet, eine Essstörung zu entwickeln. Die Prävalenz liegt bei ihnen deutlich höher als bei inaktiven Jugendlichen. Risikofaktoren sind vielfältig, wie beispielsweise Sportarten mit Gewichtskategorien, der soziale Druck, als Sportler “athletisch” zu erscheinen, der Einfluss des Coaches, soziale Medien, Ehrgeiz und Perfektionismus.

Folgende Präventionsmaßnahmen können ein gesundes Essverhalten von sportlichen Jugendlichen fördern:

- Aufklärung: Der Einfluss der Ernährung auf die langfristige Gesundheit, die Leistung, die Erholung und die Verletzungsprävention sollte den Jugendlichen altersgerecht und durch Fachpersonen aufgezeigt werden.

- Offene Kommunikation: Sportliche Jugendliche sollten problematisches Essverhalten erkennen können, darüber reden und wissen, an wen sie sich wenden können (z.B. Eltern, Vertrauenslehrer, Sportpsychologen).

- Positive Vorbilder: Eltern, Trainer und das weitere Betreuerteam agieren als Fürsprecher für die Entwicklung eines positiven Körperbildes. Gewichtsbezogene Bemerkungen oder Mobbing dürfen nicht toleriert werden.

- Warnsignale erkennen: Verlust an der Freude am Sport, Leistungsstagnation, wiederholte Verletzungen, veränderte Essgewohnheiten und Stimmungsschwankungen sollten als Warnsignale wahrgenommen und angesprochen werden.

- Interdisziplinäre Unterstützung: Medizinische Fachpersonen (Medizin, Physiotherapie, Ernährungsberatung, Psychologie) sollten den Jugendlichen aktiv zuhören, Screening-Tools einsetzen und als interdisziplinäres Team zusammenarbeiten, um umfassende Unterstützung zu bieten.

Fazit: Sport für Teenager-Jungs – Eine Investition in die Zukunft

Sport für Teenager-Jungs ist eine der besten Investitionen in ihre körperliche und mentale Gesundheit, ihre soziale Entwicklung und ihren zukünftigen Erfolg. Während dieser wichtigen Wachstumsphase sind jedoch spezifische physiologische und ernährungsphysiologische Bedürfnisse zu beachten. Eine ausgewogene, bedarfsgerechte Ernährung, die den erhöhten Energie- und Nährstoffbedarf deckt, ist der Grundpfeiler für Leistungsfähigkeit, Regeneration und eine gesunde Entwicklung. Dabei steht der “Food-First”-Ansatz im Vordergrund, der auf natürliche Lebensmittel setzt und Nahrungsergänzungsmittel kritisch hinterfragt.

Eltern, Trainer und Betreuer spielen eine entscheidende Rolle dabei, ein Umfeld zu schaffen, das junge Athleten in ihrer Entwicklung unterstützt, ihnen positive Vorbilder bietet und frühzeitig auf Warnsignale wie gestörtes Essverhalten achtet. Durch die Vermittlung eines gesunden Körperbildes und die Förderung der Freude an der Bewegung können Teenager-Jungs die zahlreichen Vorteile des Sports voll ausschöpfen und zu selbstbewussten, resilienten jungen Männern heranwachsen. Ob im Team oder im Einzelsport, die Erfahrungen, die sie auf dem Spielfeld oder im Training sammeln, prägen sie ein Leben lang. Fördern Sie die Begeisterung für Sport bei Teenager-Jungs und legen Sie den Grundstein für einen aktiven und gesunden Lebensstil!

[INTERNAL_LINK_PLACEHOLDER]Weiterführende Links

Allg. Ernährungsempfehlungen Kinder und Jugendliche

Empfehlungen Bewegung

Informationen Sporternährung allg. aber auch für jugendliche Leistungssportler, inkl RED-S

RED-S

Referenzen

- https://www.sge-ssn.ch/bildung-und-schule/ernaehrung-im-unterricht/unterrichtsmaterial/ernaehrungsscheibe/

- Gesundheitswirksame Bewegung bei Kindern und Jugendlichen Empfehlungen für die Schweiz, Bundesamt für Sport BASPO und hepa.ch, 2013

- DACH, Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr; 2015. https://www.sge-ssn.ch/grundlagen/lebensmittel-und-naehrstoffe/naehrstoffempfehlungen/dachreferenzwerte/

- Armstrong N, McManus AM. Physiology of elite young male athletes. Med Sport Sci. 2011;56:1-22.

- Klentrou PN. Pubertät und Leistungssport bei jugendlichen Mädchen. Annales Nestlé (Deutsche Ausg.), 2006;64(2), 87-96.

- Jeukendrup A, Cronin L. Nutrition and elite young athletes. Med Sport Sci. 2011;56:47-58.

- Desbrow B, McCormack J, Burke LM, et al. Sports Dietitians Australia position statement: sports nutrition for the adolescent athlete. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2014;24(5):570-584. doi:10.1123/ijsnem.2014-0031

- Falk B, Dotan R. Children’s thermoregulation during exercise in the heat: a revisit. Appl Physiol Nutr Metab. 2008;33(2):420-427.

- Mountjoy M, Sundgot-Borgen J, Burke L, et al. International Olympic Committee (IOC) Consensus Statement on Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S): 2018 Update. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2018;28(4):316-331.

- Hannon MP, Parker LJF, Carney DJ, et al. Energy Requirements of Male Academy Soccer Players from the English Premier League. Med Sci Sports Exerc. 2021;53(1):200-210.

- Hannon M, Close G, Morton J., Energy and Macronutrient Considerations for Young Athletes. Strength and Conditioning Journal: June 09, 2020

- Burke LM, Hawley JA, Wong SH, Jeukendrup AE. Carbohydrates for training and competition. J Sports Sci. 2011;29 Suppl 1:S17-S27.

- Rowland T. Fluid replacement requirements for child athletes. Sports Med. 2011 Apr 1;41(4):279-88.

- Masseroni S, Eichenberger Y, Delgrande JM, Schneider E, Kretschmann A, Schmidhauser V. Ernährungsgewohnheiten bei 11- bis 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in der Schweiz im Jahr 2018. Lausanne: Sucht Schweiz. 2020.

- De la Puente Yagüe M, Collado Yurrita L, Ciudad Cabañas MJ, Cuadrado Cenzual MA. Role of Vitamin D in Athletes and Their Performance: Current Concepts and New Trends. Nutrients. 2020 Feb 23;12(2):579.

- Purcell LK; Canadian Paediatric Society, Paediatric Sports and Exercise Medicine Section. Sport nutrition for young athletes. Paediatr Child Health. 2013 Apr;18(4):200-5.

- Van Wijck K, Lenaerts K, Van Bijnen AA, et al. Aggravation of exercise-induced intestinal injury by Ibuprofen in athletes. Med Sci Sports Exerc. 2012;44(12):2257-2262.

- Clénin G, Cordes M, Huber A, Schumacher YO, Noack P, Scales J, Kriemler S. Iron deficiency in sports – definition, influence on performance and therapy. Swiss Med Wkly. 2015 Oct 29;145:w14196

- Stoffel NU, Zeder C, Brittenham GM, Moretti D, Zimmermann MB. Iron absorption from supplements is greater with alternate day than with consecutive day dosing in iron-deficient anemic women. Haematologica. 2020;105(5):1232-1239.

- McCormick R, Dreyer A, Dawson B, et al. The Effectiveness of Daily and Alternate Day Oral Iron Supplementation in Athletes With Suboptimal Iron Status (Part 2). Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2020;1-6.

- Peeling P, Sim M, Badenhorst CE, et al. Iron status and the acute post-exercise hepcidin response in athletes. PLoS One. 2014;9(3)

- Mettler S, Lehner G, Morgan G. Widespread Supplement Intake and Use of Poor Quality Information in Elite Adolescent Swiss Athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2022;32(1):41-48.

- Burke LM, Castell LM, Casa DJ, et al. International Association of Athletics Federations Consensus Statement 2019: Nutrition for Athletics. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2019;29(2):73-84.

- Hannon M, Nader N, Sport and performance nutrition for the competitive adolescent athlete, Aspetar, Sports MEdecine Journal, 2021 may;10:18-26

- Ekeland E, Heian F, Hagen KB. Can exercise improve self-esteem in children and young people? A systematic review of randomised controlled trials. Br J Sports Med. 2005 Nov;39(11):792-8; discussion 792-8.

- Monthuy-Blanc J, Maïano C, Morin AJ, Stephan Y. Physical self-concept and disturbed eating attitudes and behaviors in French athlete and non-athlete adolescent girls: direct and indirect relations. Body Image. 2012 Jun;9(3):373-80

- Botta RA. For your health? The relationship between magazine reading and adolescents’ body image and eating disturbances. Sex Roles, 2003;48(9/10), 389–400.

- Slof-Op ‚t Landt MCT, van Furth EF, van Beijsterveldt CEM, Bartels M, Willemsen G, de Geus EJ, Ligthart L, Boomsma DI. Prevalence of dieting and fear of weight gain across ages: a community sample from adolescents to the elderly. Int J Public Health. 2017 Nov;62(8):911-919.

- Martinsen M, Sundgot-Borgen J. Higher prevalence of eating disorders among adolescent elite athletes than controls. Med Sci Sports Exerc. 2013 Jun;45(6):1188-97

- Stoyel H, Slee A, Meyer C, Serpell L. Systematic review of risk factors for eating psychopathology in athletes: A critique of an etiological model. Eur Eat Disord Rev. 2020 Jan;28(1):3-25.