Deutschland, ein Land reich an Kultur und Natur, steht im Fokus der Diskussion um nachhaltiges Reisen. Das Umweltbundesamt (UBA) und die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) beleuchten mit ihrem Nachhaltigkeitsmonitor “Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen” wichtige Trends im Reiseverhalten der deutschen Bevölkerung. Die Studie, die die konsumentenseitige Bewusstseins- und Nachfrageentwicklung analysiert, zeigt sowohl ermutigende Zeichen als auch deutliche Herausforderungen auf dem Weg zu einem umweltfreundlicheren Tourismus. Sie ist eine zentrale Quelle, um die Entwicklung von Umweltbundesamt Nachhaltigkeit im Reisekontext zu verstehen und bietet wertvolle Einblicke für Reisende und die Tourismusbranche gleichermaßen.

Die “Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen” Studie des Umweltbundesamtes

Seit einer Grundlagenstudie in den Jahren 2018/19 verfolgt der Nachhaltigkeitsmonitor die Entwicklung festgelegter Indikatoren, um das Konsumverhalten der Deutschen in Bezug auf nachhaltiges Reisen zu erfassen. Ergänzende Analysen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 vertiefen diese Erkenntnisse und ermöglichen eine detaillierte Betrachtung spezifischer Themen. Die langfristige Beobachtung erlaubt es, Trends und Veränderungen im Bewusstsein sowie in der Nachfrage nach nachhaltigen Reiseoptionen präzise zu identifizieren und zu bewerten.

Das Reiseverhalten der Deutschen: Eine Entwicklung nach der Pandemie

Die COVID-19-Pandemie hatte 2020 und 2021 vorübergehend zu einem klimafreundlicheren Reiseverhalten geführt, mit weniger Reisen, kürzeren Distanzen und einer stärkeren Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Doch dieser Trend kehrte sich in den Jahren 2022 und 2023 schnell um. Das Reiseverhalten der deutschen Wohnbevölkerung näherte sich wieder dem vorpandemischen Niveau an. Besonders besorgniserregend ist, dass die mit dem Flugzeug zurückgelegten Kilometer im Jahr 2023 den bisherigen Höchstwert von 2019 bereits übertroffen haben. Dies deutet darauf hin, dass trotz gestiegenen Umweltbewusstseins der Wunsch nach Fernreisen und Komfort weiterhin stark ausgeprägt ist und die Bemühungen im Bereich klimawandel umweltverschmutzung im Tourismussektor verstärkt werden müssen.

Einstellung zur Nachhaltigkeit: Wunsch vs. Realität

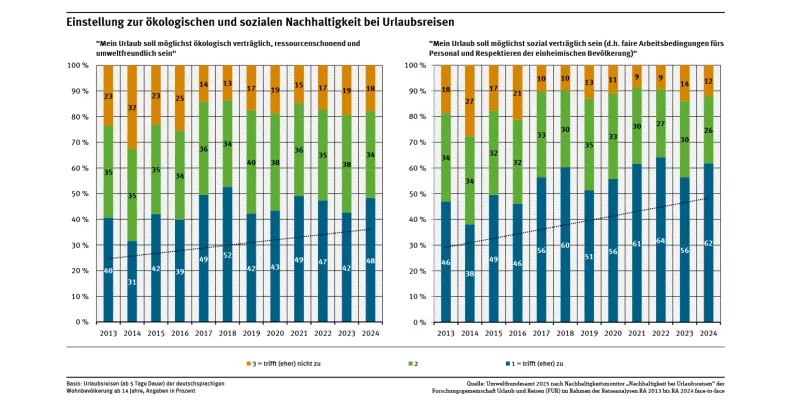

Die Untersuchung des Umweltbundesamtes zeigt eine positive Grundhaltung der Deutschen zur Nachhaltigkeit im Tourismus. Im Jahr 2024 wünschten sich 49 % der Befragten ökologisch verträgliche Urlaubsreisen, was eine Zunahme von 7 Prozentpunkten gegenüber 2019 darstellt. Der Wunsch nach sozialverträglichen Reisen war mit 61 % sogar noch ausgeprägter. Diese Werte verdeutlichen das erhebliche Potenzial für nachhaltige Urlaubsangebote in der deutschen Bevölkerung. Trotz dieses klaren Wunsches spiegelt sich die positive Einstellung nicht immer direkt im konkreten Reiseverhalten wider, was auf eine Diskrepanz zwischen Einstellung und Handlungsbereitschaft hindeutet.

Diagramm zeigt die Einstellung der Deutschen zu ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen

Diagramm zeigt die Einstellung der Deutschen zu ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen

CO2-Kompensation und Nachhaltigkeitskennzeichnung: Barrieren und Potenzial

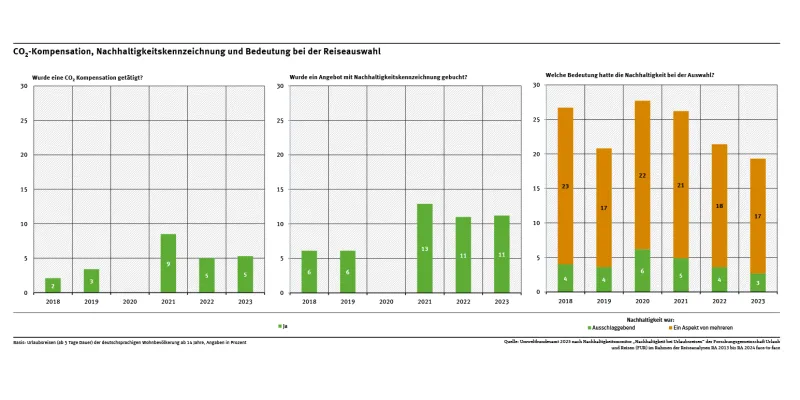

Obwohl das Interesse an nachhaltigen Reisen wächst, ist die tatsächliche Nutzung von CO2-Kompensationsmöglichkeiten mit 5 % aller Urlaubsreisen im Jahr 2023 weiterhin gering. Auch die Buchung von Reiseangeboten mit Nachhaltigkeitskennzeichnung lag 2023 bei lediglich 11 %, wenngleich dieser Wert fast doppelt so hoch ist wie 2019. Die entscheidende Relevanz der Nachhaltigkeit bei der Reiseauswahl bleibt auf einem niedrigen Niveau: Nur bei 3 % der Urlaubsreisen war Nachhaltigkeit ausschlaggebend, bei weiteren 17 % ein Aspekt unter mehreren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, das Bewusstsein für kohlenstoffdioxid umwelt Emissionen weiter zu schärfen und transparente, leicht zugängliche nachhaltige Reiseoptionen zu fördern.

Diagramm visualisiert die Nutzung von CO2-Kompensation und Nachhaltigkeitskennzeichnung bei der Reiseauswahl

Diagramm visualisiert die Nutzung von CO2-Kompensation und Nachhaltigkeitskennzeichnung bei der Reiseauswahl

Herausforderung “Crowding”: Wenn der Urlaub zu voll wird

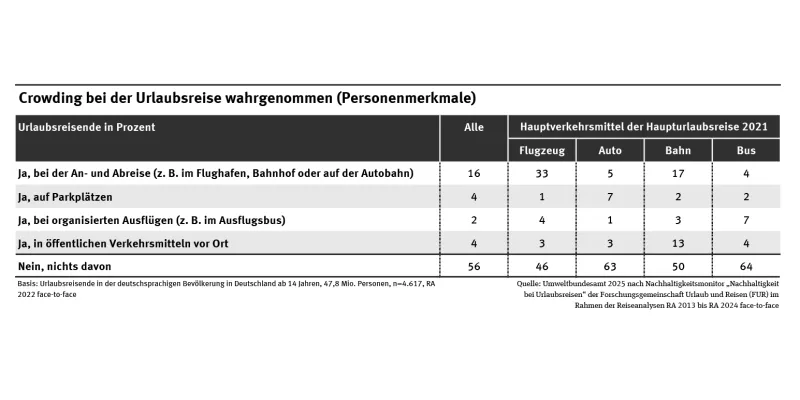

Ein weiteres wichtiges Thema, das die Studie “Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen” aufgreift, ist das sogenannte Crowding – das Gefühl der Überfüllung. Fast die Hälfte der Urlauber (44 %) erlebt einzelne Situationen im Urlaub als “zu voll”, wobei dies im Ausland häufiger der Fall ist als in Deutschland. An erster Stelle der als überfüllt empfundenen Situationen steht die An- und Abreise, insbesondere per Flugzeug. Auch Innenstädte und Restaurants werden oft als zu voll wahrgenommen, während Natur- und Outdooraktivitäten weniger betroffen sind. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Entwicklung von Strategien zur Besucherlenkung und zur Verbesserung des Reiseerlebnisses.

Tabelle zeigt die Wahrnehmung von Crowding in verschiedenen Reisesituationen

Tabelle zeigt die Wahrnehmung von Crowding in verschiedenen Reisesituationen

Nachhaltige Geschäftsreisen: Unternehmensrichtlinien und ihre Wirkung

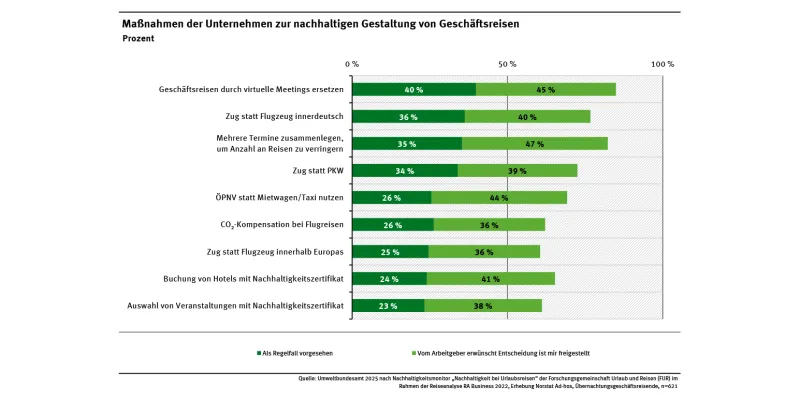

Auch im Bereich der Geschäftsreisen werden Anstrengungen unternommen, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Knapp ein Drittel der Unternehmen (30 %) gibt ihren Beschäftigten Richtlinien zur nachhaltigen Reisegestaltung vor. Diese zielen primär darauf ab, das Reisevolumen zu reduzieren und umweltfreundlichere Transportmittel zu wählen. Allerdings sind die meisten dieser Vorgaben eher als “weiche” Empfehlungen formuliert, während “harte” und fest geregelte Vorgaben deutlich seltener sind. Dies bedeutet, dass die finale Entscheidung für eine nachhaltigere Reise oft bei den reisenden Mitarbeitenden liegt, was die tatsächliche Umsetzung erschwert. Unternehmen, die sich für klima umwelt einsetzen, sollten hier klare Richtlinien etablieren.

Diagramm der Maßnahmen von Unternehmen zur Förderung nachhaltiger Geschäftsreisen

Diagramm der Maßnahmen von Unternehmen zur Förderung nachhaltiger Geschäftsreisen

Alltagsmobilität und Reiseverhalten: Der Einfluss des 9-Euro-Tickets

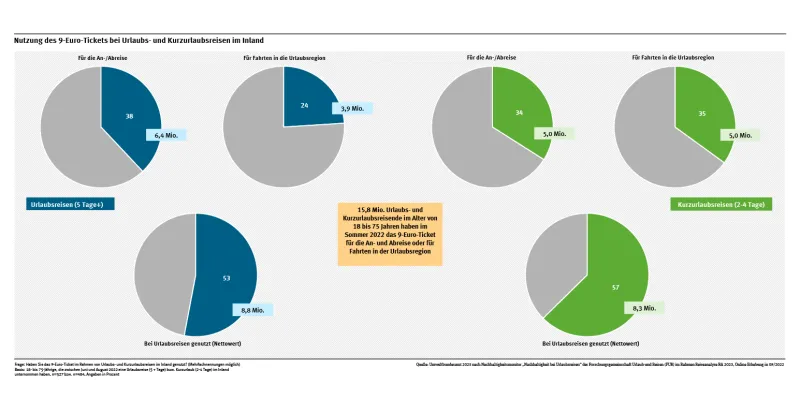

Die Studie beleuchtet auch den Zusammenhang zwischen Alltagsmobilität und Mobilität beim Reisen. Es zeigt sich, dass Personen, die im Alltag häufig nachhaltige Verkehrsmittel nutzen, auch im Urlaub eher zu Bahn oder Bus tendieren und seltener Flugzeug oder Auto wählen. Eine Sonderauswertung konzentrierte sich auf die Nutzung des 9-Euro-Tickets im Sommer 2022. Über die Hälfte der Inlandsreisenden nutzte dieses günstige Angebot für touristische Zwecke, sei es für die An- und Abreise oder die Mobilität vor Ort. Solche Initiativen, die den umweltschutz mit kindern und Erwachsenen gleichermaßen fördern, können durch die Reduzierung der Nutzung von Privatfahrzeugen, die Entlastung der Infrastruktur und die Förderung regionaler Reisen einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung im Tourismus leisten.

Diagramm zur Nutzung des 9-Euro-Tickets bei Urlaubs- und Kurzurlaubsreisen im Inland

Diagramm zur Nutzung des 9-Euro-Tickets bei Urlaubs- und Kurzurlaubsreisen im Inland

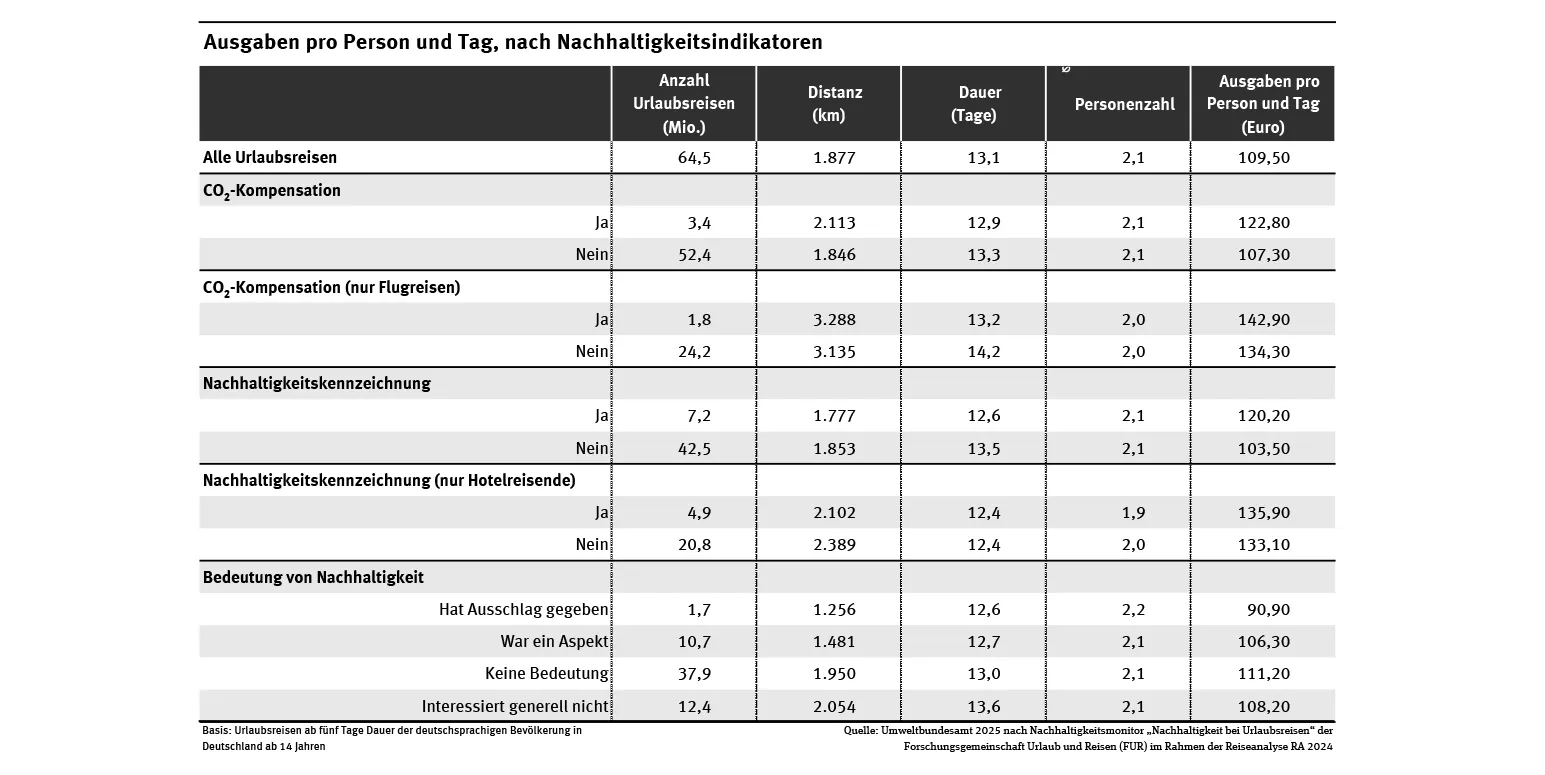

Reiseausgaben und Nachhaltigkeit: Kein einfacher Zusammenhang

Ein weiteres Modul untersuchte den Einfluss von Nachhaltigkeitsmerkmalen auf die Reiseausgaben. Die Ergebnisse zeigen, dass es keinen klaren, systematischen Zusammenhang zwischen den Kosten und der Nachhaltigkeit einer Reise gibt. Nachhaltigere Reisen sind mal günstiger, mal teurer, da Nachhaltigkeitsmerkmale nur einen kleinen Teil der Gesamtausgaben ausmachen. Reisende, für die Nachhaltigkeit ausschlaggebend war, hatten zwar unterdurchschnittliche Ausgaben, was jedoch primär auf die Struktur ihrer Reisen (kürzere Distanzen, spezifische Auswahl von Unterkunft und Verkehrsmittel) zurückzuführen ist. Dies bedeutet, dass nachhaltiges Reisen grundsätzlich für jedes Budget möglich ist und die Auswahl der einzelnen Reisebausteine entscheidend ist.

Tabelle der Reiseausgaben pro Person und Tag, aufgeschlüsselt nach Nachhaltigkeitsindikatoren

Tabelle der Reiseausgaben pro Person und Tag, aufgeschlüsselt nach Nachhaltigkeitsindikatoren

Fazit

Die Studien des Umweltbundesamtes zur Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen zeigen deutlich: Das Potenzial für umweltfreundlicheres Reisen in Deutschland ist enorm, auch wenn Nachhaltigkeit bisher selten der alleinige Faktor für die Reiseentscheidung war. Es besteht eine hohe Nachfrage nach attraktiven und nachhaltigen Reiseangeboten für diverse Zielgruppen. Die Erkenntnisse des umweltbundesamt nachhaltigkeit Monitors sind wegweisend, um Tourismusanbieter und Reisende zu ermutigen, bewusstere Entscheidungen zu treffen und so einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer Umwelt zu leisten. Es gilt, die Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach Nachhaltigkeit und der tatsächlichen Umsetzung weiter zu verringern, indem transparente Informationen, zugängliche Angebote und unterstützende Rahmenbedingungen geschaffen werden.