Der Wandel Der Gesellschaft ist eine unaufhörliche Kraft, die das Gefüge unseres Zusammenlebens ständig neu formt. Ob durch tiefgreifende politische Entscheidungen, neue gesellschaftliche Haltungen oder unvorhersehbare Katastrophen ausgelöst, diese Veränderungen sind oft getrieben von dem Bestreben, die bestehenden Verhältnisse im Sinne fundamentaler Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit zu verbessern. Dieser fortwährende Transformationsprozess ist der eigentliche Motor des gesellschaftlichen Fortschritts und prägt die Identität Deutschlands maßgeblich.

Um die Komplexität des Sozialsystems und die treibenden Kräfte hinter dem Wandel der Gesellschaft besser zu verstehen, bieten detaillierte Analysen und Übersichten wertvolle Einblicke. Eine solche Ressource ist beispielsweise der Sozialatlas 2022. Er beleuchtet die Grundlagen und Perspektiven des Sozialsystems und macht deutlich, dass sozialer Zusammenhalt auf der Kooperation von Gesellschaft, Staat und Wirtschaft beruht und nur gemeinsam zukunftsfähig gestaltet werden kann.

Ursachen und Katalysatoren des Wandels

Historische Ereignisse und kollektive Erfahrungen können als mächtige Katalysatoren für gesellschaftlichen Wandel wirken. Ein prägnantes Beispiel hierfür ist die Entscheidung des deutschen Bundestages im Sommer 2011 zum Atomausstieg. Diese Wahl war so plötzlich wie weitreichend, besonders da dieselbe Regierungsmehrheit ein Jahr zuvor noch eine Verzögerung des bereits beschlossenen Ausstiegs angestrebt hatte. Diese politische Kehrtwende in Deutschland wäre ohne die Nuklearkatastrophe von Fukushima undenkbar gewesen. In den Tagen nach dem Unglück versammelten sich bundesweit rund 250.000 Menschen zu Demonstrationen und forderten eine endgültige Abkehr von der Kernenergie. Obwohl solche Forderungen bereits rund 40 Jahre zuvor erhoben worden waren, setzten sie sich erst 2011 endgültig in einer breiten Mehrheit durch.

Cover Sozialatlas 2022

Cover Sozialatlas 2022

Solche fundamentalen Richtungswechsel zeigen, wie externer Druck und eine veränderte öffentliche Meinung den Kurs eines Landes in kürzester Zeit beeinflussen können. Sie sind Ausdruck einer dynamischen Wechselwirkung zwischen Bürgern, Politik und globalen Ereignissen, die den Wandel der Gesellschaft vorantreiben. Die Notwendigkeit, sich an neue Gegebenheiten anzupassen und dabei grundlegende Werte zu wahren, ist eine ständige Herausforderung, die Deutschland seit jeher begleitet hat. Auch der Blick auf georgische kultur oder die Betrachtung von kreta kultur zeigt, dass Kulturen und Gesellschaften stets im Fluss sind.

Konflikte zwischen Bewahrern und Veränderern

Der Wandel der Gesellschaft in der Moderne ist von einer besonderen Dynamik geprägt: Während Veränderungswillige die Ansicht vertreten, dass notwendige Reformen zu langsam stattfinden oder gar blockiert werden, fürchten Bewahrende, dass sich die Gesellschaft zu schnell oder in die falsche Richtung entwickelt. Daraus erwachsen oft Konflikte, da Veränderungen stets weitere nach sich ziehen. Was in der Vergangenheit errungen wurde, wirft in der Gegenwart völlig neue Fragen auf.

Verdeutlicht wird dies am Beispiel der Frauenbewegung in der alten Bundesrepublik: Noch bis 1977 mussten Frauen die Erlaubnis ihrer Väter oder Ehemänner einholen, um arbeiten gehen zu dürfen. Heute sind vier von fünf Frauen erwerbstätig. Dieser Freiheitszuwachs ermöglicht es vielen, ein selbstbestimmtes und finanziell unabhängiges Leben zu führen. Doch ein genauerer Blick auf die Zahlen offenbart, dass 77,8 Prozent der Frauen in Teilzeit beschäftigt sind, der Einkommensunterschied zu Männern weiterhin hoch ist und der Anteil weiblicher Führungskräfte gering bleibt. Die Missstände scheinen im Widerspruch zu den bisherigen Erfolgen der Emanzipation zu stehen. Formal ist die Gleichberechtigung längst eine ausgemachte Sache – in der Realität hat sich aber neuer Veränderungsdruck aufgebaut. Die umstrittene Quote für mehr weibliche Vorstände und Aufsichtsrätinnen ist eine direkte politische Konsequenz dieser anhaltenden Debatte. Solche Entwicklungen spiegeln sich nicht nur in der modernen Gesellschaft wider, sondern haben auch historische Parallelen, etwa im tiefgreifenden Einfluss von die etrusker weltkultur im antiken italien auf spätere Zeiten.

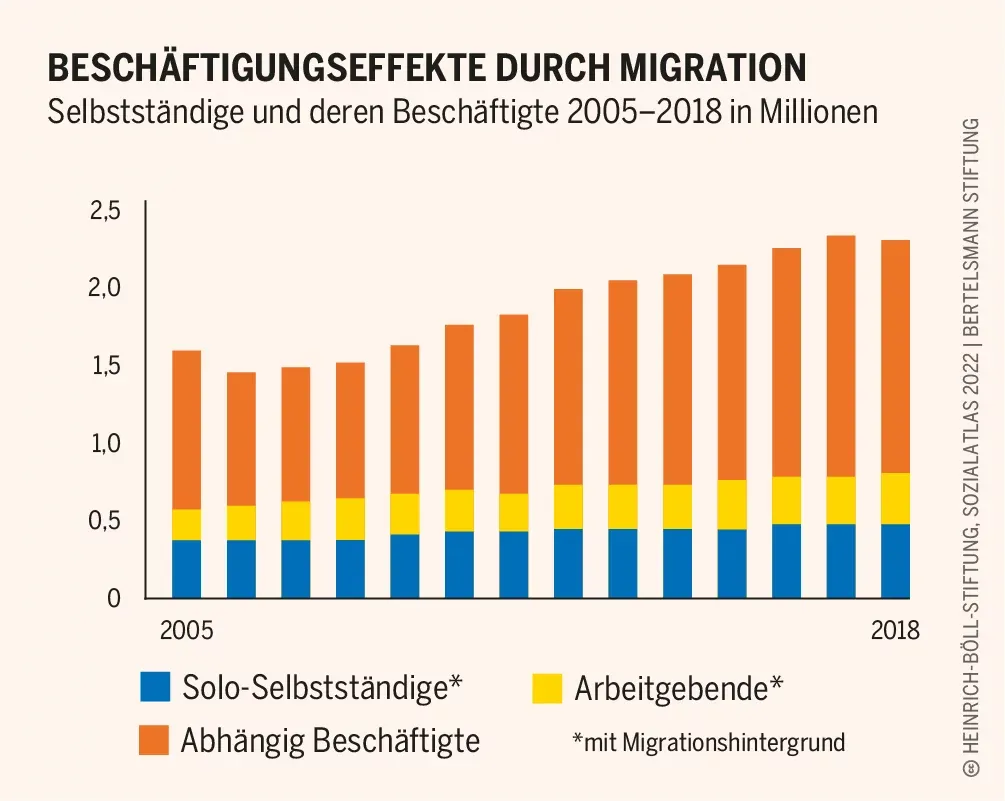

Sozialatlas Infografik: Selbstständige und deren Beschäftigte 2005–2018 in Millionen

Sozialatlas Infografik: Selbstständige und deren Beschäftigte 2005–2018 in Millionen

Der kontinuierliche Dialog zwischen Tradition und Fortschritt ist ein Merkmal jeder entwickelten Gesellschaft. Während die kultur und kunst der antike ihre eigenen Epochen des Umbruchs erlebte, stehen wir heute vor der Herausforderung, bestehende Strukturen kritisch zu hinterfragen und anzupassen, um eine gerechtere und inklusivere Gesellschaft zu schaffen.

Globale Herausforderungen und die Rolle der Sozialpolitik

Mit jeder Entscheidung entstehen neue Fragen und Probleme, die sich in der Gegenwart noch gar nicht antizipieren lassen. Das gilt besonders für die größten Umwälzungen unserer Zeit: die Digitalisierung und den Klimawandel. Viele der drängendsten Probleme können längst nicht mehr nationalstaatlich gelöst werden, sondern erfordern multilaterale Ansätze und mühsame Verhandlungen. Die berühmte Klimakonferenz von Paris 2015, auf der sich nach jahrelangen Bestrebungen alle Staaten der Erde in letzter Minute darauf einigten, sich fortan verbindliche Ziele zum Klimaschutz zu setzen, ist ein eindrucksvolles Beispiel für solche globalen Anstrengungen.

Der Wandel der Gesellschaft ist unaufhaltbar und oft konfliktreich, denn er birgt immer Chancen und Risiken zugleich. Dies gilt besonders für Veränderungen, bei denen Bevölkerungsgruppen befürchten, als Verlierer hervorzugehen, so wie nach dem Mauerfall oder in der gegenwärtig anstehenden sozial-ökologischen Erneuerung Deutschlands. Politische Entscheidungen und gesellschaftliche Veränderungsprozesse sollten daher stets verständlich erklärt und soziale Härten abgefedert werden. Auch das sind ureigene Aufgaben der Sozialpolitik, die darauf abzielt, den Zusammenhalt zu stärken und Ungleichheiten zu mindern. Selbst in weit entfernten Kulturen, wie der inka kultur, finden sich Beispiele für soziale Strukturen, die darauf ausgelegt waren, die Gemeinschaft zu stützen und den Herausforderungen ihrer Zeit zu begegnen.

Fazit: Den Wandel aktiv gestalten

Der Wandel der Gesellschaft ist eine konstante Größe, die unser Leben und unsere Zukunft prägt. Von plötzlichen Ereignissen bis hin zu langfristigen sozioökonomischen Entwicklungen fordert er uns auf, Stellung zu beziehen und Lösungen zu finden, die den Werten von Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit gerecht werden. Deutschland hat in seiner Geschichte bewiesen, dass es fähig ist, sich anzupassen und neue Wege zu gehen. Indem wir Konflikte konstruktiv angehen, globale Herausforderungen gemeinsam bewältigen und die soziale Politik stärken, können wir den Wandel aktiv gestalten und eine resiliente, zukunftsorientierte Gesellschaft aufbauen. Diskutieren Sie mit uns über die Herausforderungen und Chancen dieses Wandels und tragen Sie dazu bei, die Zukunft Deutschlands aktiv mitzugestalten.