Beton ist ein Baustoff, der moderne Architektur ermöglicht – er ist formbar, langlebig und seine Rohstoffe sind nahezu überall verfügbar. Diese unschlagbaren Vorteile, gepaart mit niedrigen Kosten, machen ihn zu einem beliebten Material. Doch was viele nicht wissen: Die Herstellung von Beton, insbesondere seines Hauptbestandteils Zement, ist eine erhebliche Belastung für das Klima. Angesichts dieser Herausforderung forschen Wissenschaftler und die Industrie intensiv an innovativen Lösungen, um auch in Zukunft umweltfreundlicher mit Beton bauen zu können.

Riesiger Betonbau: Gropiushaus in Berlin-Neukölln. | Bild: picture-alliance/dpa/Bildagentur-online/Schoening

Riesiger Betonbau: Gropiushaus in Berlin-Neukölln. | Bild: picture-alliance/dpa/Bildagentur-online/Schoening

Die Geschichte des Betons reicht bis in die Antike zurück. Bereits die Römer nutzten seine Eigenschaften für monumentale Bauwerke wie das Pantheon, das im Jahr 120 n. Chr. fertiggestellt wurde. Experten sind sich einig: An Beton als universellem Baustoff führt auch in Zukunft kein Weg vorbei. Angesichts der aktuellen Umweltauswirkungen seiner Herstellung suchen daher Forscher, die Industrie und die Politik gemeinsam nach Wegen, um den robusten Baustoff zukünftig mit einer besseren Klimabilanz zu verarbeiten. Dies beinhaltet die Entwicklung und Anwendung von Materialien, die die umweltbelastung durch Zementproduktion reduzieren.

Der Klimakiller Beton: Innovationen bei Zement und Zusatzstoffen

Die Suche nach umweltfreundlicheren Alternativen und Ergänzungen für Beton ist in vollem Gange. Ein wichtiger Ansatzpunkt sind innovative Betonzusatzstoffe. Forscher wie Professor Thomas Brück von der TU München arbeiten beispielsweise an Mischungen, die auf Carbonfasern basieren oder andere klimafreundliche Komponenten einbinden. Diese Entwicklungen zielen darauf ab, die negativen Umweltauswirkungen der konventionellen Zementherstellung zu kompensieren und neue Wege für nachhaltiges Bauen zu eröffnen.

Was ist Beton? Eine klare Definition

Beton besteht aus Zement, Wasser und einer sogenannten Gesteinskörnung, das heißt Sand und Kies oder Kalksplitt. Foto: Abrissarbeiten eines Betonbaus aus den 1970er-Jahren in Schleswig. | Bild: picture-alliance/dpa/SULUPRESS.DE/ Foto: Torsten Sukrow

Beton besteht aus Zement, Wasser und einer sogenannten Gesteinskörnung, das heißt Sand und Kies oder Kalksplitt. Foto: Abrissarbeiten eines Betonbaus aus den 1970er-Jahren in Schleswig. | Bild: picture-alliance/dpa/SULUPRESS.DE/ Foto: Torsten Sukrow

Beton ist im Wesentlichen ein Gemisch aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung – hierzu zählen Sand, Kies oder auch Kalksplitt. Laut dem Diplom-Ingenieur Alois Kress, einem Sachverständigen für Beton, kommen noch verschiedene Zusatzstoffe und Zusatzmittel hinzu. Zusatzmittel, wie beispielsweise Betonverflüssiger, dienen dazu, die Verarbeitbarkeit und Konsistenz des Betons gezielt einzustellen. Zusatzstoffe hingegen sind Materialien wie Fasern oder Flugasche, die bei der Verbrennung von Kohle in Kraftwerken entstehen und die Eigenschaften des Betons modifizieren können.

Das gravierende Problem: Warum Beton die Umwelt belastet

Produktion bei der Firma HeidelbergCement in Leimen – ein Bild aus dem Jahr 2006. | Bild: picture-alliance/dpa/Keystone/Jochen Zick

Produktion bei der Firma HeidelbergCement in Leimen – ein Bild aus dem Jahr 2006. | Bild: picture-alliance/dpa/Keystone/Jochen Zick

Die Hauptursache für die hohe Umweltbelastung von Beton liegt in der Herstellung seines Bindemittels: Zement. Bei der Produktion von Zement wird zunächst ein Gemisch aus Kalkstein und Ton fein vermahlen und getrocknet. Anschließend erfolgt bei Temperaturen von etwa 1450 Grad Celsius das Brennen in Öfen. Dieser Prozess setzt erhebliche Mengen an CO2-Emissionen frei. Allein in Deutschland entstehen dadurch jährlich rund 20 Millionen Tonnen CO2. Weltweit beläuft sich die Zahl auf beeindruckende 2,8 Milliarden Tonnen, was ungefähr acht Prozent der globalen CO2-Emissionen entspricht. Etwa ein Drittel dieser Emissionen entsteht durch das Aufheizen der Brennöfen. Der weitaus größte Teil jedoch resultiert aus der chemischen Reaktion des Kalksteins selbst: Pro Tonne Zement werden hierbei rund 600 Kilogramm CO2 freigesetzt.

Historische Bezüge: Beton seit der Antike

Der Begriff “Beton” leitet sich vom altfranzösischen Wort “betun” ab, was so viel wie Mörtel oder Zement bedeutet. Erste Erwähnungen finden sich in Architekturtexten des 18. Jahrhunderts. Die Praxis des Betonbaus ist jedoch weitaus älter. Bereits die Römer nutzten ein Gesteinsgemisch mit Sand, um ihre beeindruckenden Bauwerke zu errichten, von denen viele bis heute erhalten sind.

Eine internationale Forschergruppe hat Anfang Januar 2023 in einer Studie die Langlebigkeit des römischen Betons entschlüsselt. Ausschlaggebend sind puzzolanische Materialien wie Vulkanasche aus Pozzuoli, die dem Gesteinsgemisch beigemischt wurden. Der römische Beton enthielt winzige Kalkteilchen, deren besondere Haltbarkeit auf eine chemische Reaktion während extrem hoher Temperaturen zurückzuführen ist. Dieses “Heißmischen” des Kalks führte dazu, dass entstehende Risse im Beton eigenständig geheilt werden konnten. Erst diese fortschrittliche Mörteltechnologie ermöglichte den Bau von stabilen Rundbögen und Kuppeln, wie der berühmten des Pantheons mit einem Durchmesser von 43 Metern. Ein weiterer entscheidender Vorteil für die Römer war die Wirtschaftlichkeit: Bauen mit Beton war erheblich günstiger als die Verarbeitung von Marmorblöcken, die zuvor für repräsentative Gebäude verwendet wurden.

Der Kuppelbau des Pantheons in Rom mit einem Durchmesser von 43 Metern. Im Bild: Ein Blick in den Rundbau. Ohne Beton wäre er nicht realisierbar gewesen. | Bild: picture-alliance/dpa/Foto: Daniel Kalker

Der Kuppelbau des Pantheons in Rom mit einem Durchmesser von 43 Metern. Im Bild: Ein Blick in den Rundbau. Ohne Beton wäre er nicht realisierbar gewesen. | Bild: picture-alliance/dpa/Foto: Daniel Kalker

Nach dem Niedergang des Römischen Reiches um 476 n. Chr. wandte man sich wieder verstärkt dem Bau mit Naturstein und Holz zu. Eine Renaissance erlebte der Beton erst im 19. Jahrhundert, als englische Maurer in Portland begannen, Zement aus Ton und Kalk zu mischen. Dies führte zur Entwicklung des klassischen “Portlandzements”.

Das Dilemma: Warum Beton trotz allem unverzichtbar ist

Aus Beton gebaut: Moderne Fassade eines neu gebauten Hotels an der Ostsee bei Kolberg in Polen. | Bild: picture-alliance/dpa/Zoonar |HEIKO KUEVERLING

Aus Beton gebaut: Moderne Fassade eines neu gebauten Hotels an der Ostsee bei Kolberg in Polen. | Bild: picture-alliance/dpa/Zoonar |HEIKO KUEVERLING

Trotz seiner Umweltproblematik bleibt Beton aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften ein unverzichtbarer Baustoff. Peter Lukas, Direktor für Nachhaltigkeit bei HeidelbergCement, betont, dass Beton aufgrund seiner Langlebigkeit und der weltweiten Verfügbarkeit seiner Rohstoffe “aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken” ist. Hinzu kommen weitere Vorteile wie Feuerbeständigkeit, einfache Verarbeitung und gute Schallabsorption, die ihn für viele Bauvorhaben zur ersten Wahl machen.

Das Ziel: Klimafreundlicher bauen mit Beton – Ansätze und Innovationen

Arbeiter an einer Großbaustelle mit Beton in Frankfurt am Main. | Bild: picture-alliance/dpa/Foto: Daniel Kubirski

Arbeiter an einer Großbaustelle mit Beton in Frankfurt am Main. | Bild: picture-alliance/dpa/Foto: Daniel Kubirski

Die Industrie, Forschung und Politik arbeiten mit Hochdruck daran, die Betonherstellung emissionsärmer zu gestalten, ohne auf die Vorteile dieses Baustoffs verzichten zu müssen.

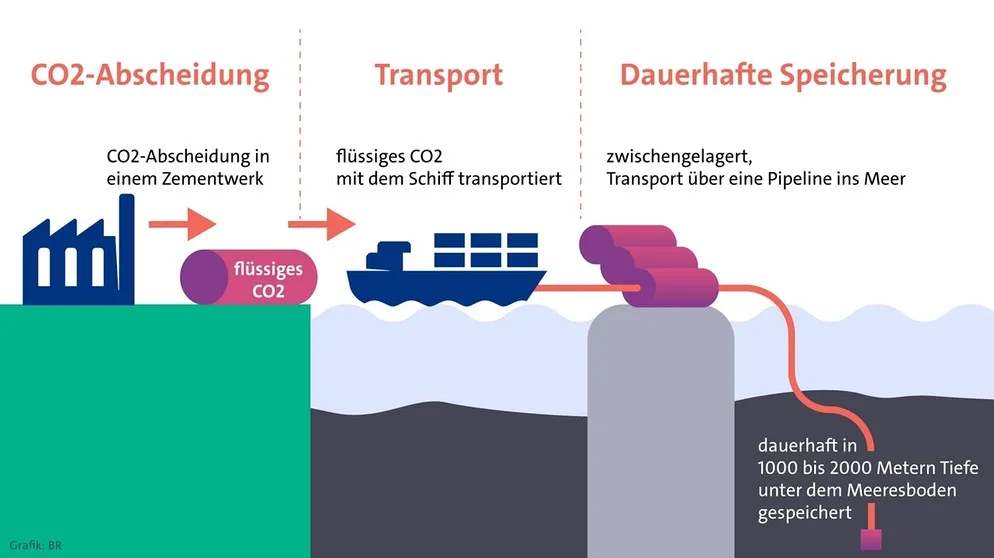

Das Projekt “Carbon Capture and Storage” (CSS), das beispielsweise vom Zementhersteller HeidelbergCement verfolgt wird, zielt darauf ab, bis 2050 einen CO2-neutralen Beton anzubieten. Bei dieser Technologie wird das bei der Zementproduktion entstehende CO2 mithilfe einer Flüssigkeit gebunden und anschließend abgetrennt. Laut Peter Lukas von HeidelbergCement können so bis zu 99,9 Prozent des CO2 aus den Abgasen entfernt werden. Kritiker weisen jedoch auf den hohen Energiebedarf dieses Verfahrens hin und äußern Bedenken hinsichtlich möglicher Lecks bei der unterirdischen Speicherung des CO2, was zu Verunreinigungen von Böden und Grundwasser führen könnte.

Illustration der CO2-Abscheidung und Lagerung. | Bild: BR

Illustration der CO2-Abscheidung und Lagerung. | Bild: BR

Ein weiterer vielversprechender Forschungsansatz kommt von der Hochschule München. Dort wird an einem “selbstheilenden Beton” geforscht, der Mikrorisse eigenständig reparieren kann und so seine Lebensdauer verlängert. Hierfür werden spezielle Bakterien eingesetzt, die Kalkablagerungen bilden und so Risse verschließen. Professor Robert Huber von der Hochschule München betont die Wichtigkeit der Auswahl von Sporen, die über lange Zeiträume ohne Wasser und Nährstoffe überleben können.

In die Jahre gekommene Salzbachtalbrücke im Rhein-Main-Gebiet aus Beton mit vielen Rissen. | Bild: picture-alliance/dpa/Sebastian Gollnow

In die Jahre gekommene Salzbachtalbrücke im Rhein-Main-Gebiet aus Beton mit vielen Rissen. | Bild: picture-alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Auch die Politik spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von klimafreundlicherem Bauen. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz schreibt Städten und Gemeinden seit Herbst 2020 vor, verstärkt Recyclingbeton einzusetzen, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Ein Nachteil dieses Gesetzes ist jedoch das bisher fehlende Sanktionssystem bei Nichteinhaltung.

Alternative Baustoffe: Chancen für ein grüneres Bauen

Für Beton gibt es im Bau auch Alternativen. Zum Beispiel Holz oder Ziegel aus Lehm. Im Bild: Baugerüst vor der Fassade eines Holzhauses | Bild: picture-alliance/dpa/Foto: Patrick Pleul

Für Beton gibt es im Bau auch Alternativen. Zum Beispiel Holz oder Ziegel aus Lehm. Im Bild: Baugerüst vor der Fassade eines Holzhauses | Bild: picture-alliance/dpa/Foto: Patrick Pleul

Wenn Baumaterialien zukünftig vermehrt mit erneuerbaren Energien produziert werden, eröffnen sich attraktive Alternativen zum herkömmlichen Beton.

Bauen mit Holz

- Vorteile: Holz ist zu 100 Prozent verwertbar. Nicht verwendete Teile wie Rinde oder Späne können zur Energiegewinnung genutzt werden. Das Fällen älterer Bäume kann helfen, die Freisetzung von Treibhausgasen durch natürliche Verrottung zu reduzieren. Experten zufolge kann der steigende Holzbedarf durch eine klimagerechte Forstwirtschaft gedeckt werden.

- Nachteile: Holz verliert bei Feuchtigkeit an Tragfähigkeit und ist anfällig für Fäulnis. Für ausreichende Wärme- und Schalldämmung sind zusätzliche Materialien notwendig. Zudem ist Holz brennbar.

Bauen mit Stahl

- Vorteile: Stahl ist sehr stabil, verformt sich vor einem Bruch und ist wasserundurchlässig. Im Gegensatz zu Holz ist Stahl nicht brennbar, was ihn für spezielle Anwendungen wie Fluchttreppenhäuser prädestiniert. Stahl kann zudem eingeschmolzen und recycelt werden.

- Nachteile: Stahl ist schwer und neigt bei Wasserkontakt zur Korrosion. Er erwärmt sich schnell und ist daher keine gute Wahl als Dämmmaterial. Der größte Nachteil liegt jedoch in der energieintensiven Produktion, die viel CO2 freisetzt. Große Stahlkonzerne arbeiten jedoch daran, ihre Produktion bis 2050 nahezu klimaneutral zu gestalten, unter anderem durch den Einsatz von Wasserstoff, der mit Windstrom erzeugt wird.

Bauen mit Tonziegeln

- Vorteile: Lehm, der Rohstoff für Ziegel, ist in vielen Regionen Deutschlands reichlich vorhanden. Ziegel sind vielseitig einsetzbar und vollständig recycelbar.

- Nachteile: Die Herstellung von Tonziegeln ist energieintensiv. Auch hier wird an Lösungen gearbeitet, um durch den Einsatz regenerativer Energien die Produktion klimaneutraler zu gestalten.

Die Entwicklung hin zu einem klimafreundlicheren Bauen ist eine dringende Notwendigkeit. Indem wir innovative Technologien in der Zementherstellung fördern, die Nutzung von erneuerbaren Energien vorantreiben und alternative Baustoffe gezielt einsetzen, können wir die Umweltauswirkungen der Bauindustrie signifikant reduzieren. Die Entscheidung für nachhaltige Materialien und Produktionsverfahren ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft.