Beton, ein Synonym für Stabilität und modernes Design, hat unsere Welt grundlegend verändert. Seine Vielseitigkeit, Formbarkeit und Langlebigkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Baustoff. Doch hinter den unbestreitbaren Vorteilen verbirgt sich eine dunkle Wahrheit: Die Zement Umweltbelastung ist enorm und trägt signifikant zum Klimawandel bei. Dieser Artikel beleuchtet die ökologischen Auswirkungen der Zementherstellung und untersucht innovative Ansätze, um die Zement Umweltbelastung zu reduzieren und nachhaltigere Alternativen zu finden.

Riesiger Betonbau: Gropiushaus in Berlin-Neukölln. | Bild: picture-alliance/dpa/Bildagentur-online/Schoening

Riesiger Betonbau: Gropiushaus in Berlin-Neukölln. | Bild: picture-alliance/dpa/Bildagentur-online/Schoening

Schon die Römer erkannten die Vorzüge von Beton und nutzten ihn für ihre beeindruckenden Bauwerke, wie das Pantheon. Auch heute ist Beton aus der modernen Architektur nicht wegzudenken. Angesichts der drängenden Klimakrise suchen Forscher, Industrie und Politik jedoch intensiv nach Wegen, die Zement Umweltbelastung zu minimieren und den Baustoff klimafreundlicher zu gestalten.

Klimakiller Zement: Neue Wege für eine nachhaltigere Zukunft

Was ist Beton eigentlich?

Beton besteht aus Zement, Wasser und einer sogenannten Gesteinskörnung, das heißt Sand und Kies oder Kalksplitt. Foto: Abrissarbeiten eines Betonbaus aus den 1970er-Jahren in Schleswig. | Bild: picture-alliance/dpa/SULUPRESS.DE/ Foto: Torsten Sukrow

Beton besteht aus Zement, Wasser und einer sogenannten Gesteinskörnung, das heißt Sand und Kies oder Kalksplitt. Foto: Abrissarbeiten eines Betonbaus aus den 1970er-Jahren in Schleswig. | Bild: picture-alliance/dpa/SULUPRESS.DE/ Foto: Torsten Sukrow

Beton ist primär ein Gemisch aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung, wie Kies, Sand oder Kalksplitt. Ingenieur Alois Kress, ein Betonexperte, ergänzt, dass Zusatzstoffe und -mittel die Eigenschaften des Betons beeinflussen. Betonverflüssiger verbessern die Verarbeitung, während Fasern oder Flugasche die Festigkeit erhöhen können.

Das Problem: Warum Zement so klimaschädlich ist

Produktion bei der Firma HeidelbergCement in Leimen – ein Bild aus dem Jahr 2006. | Bild: picture-alliance/dpa/Keystone/Jochen Zick

Produktion bei der Firma HeidelbergCement in Leimen – ein Bild aus dem Jahr 2006. | Bild: picture-alliance/dpa/Keystone/Jochen Zick

Die Herstellung von Zement, einem Hauptbestandteil von Beton, ist der größte Faktor der Zement Umweltbelastung. Der Prozess beginnt mit dem Mahlen von Kalkstein und Ton zu feinem Mehl, das anschließend bei extrem hohen Temperaturen (ca. 1450 Grad Celsius) gebrannt wird. Dieser Brennvorgang setzt enorme Mengen an CO2 frei. Allein in Deutschland entstehen jährlich etwa 20 Millionen Tonnen CO2 durch die Zementherstellung. Weltweit sind es sogar 2,8 Milliarden Tonnen, was etwa 8 Prozent der globalen CO2-Emissionen entspricht. Ein Drittel dieser Emissionen stammt aus dem Anheizen der Öfen, der Großteil jedoch aus dem Kalkstein selbst, der beim Brand pro Tonne Zement rund 600 Kilogramm CO2 freisetzt. Die hohe Zement Umweltbelastung ist somit ein drängendes Problem.

Beton – Eine lange Geschichte

Der Begriff “Beton” stammt vom altfranzösischen “betun” (Mörtel, Zement) und tauchte erstmals im 18. Jahrhundert in Architektur-Büchern auf. Doch Beton als Baustoff ist viel älter. Bereits die Römer nutzten ein Gemisch aus Gestein und Sand, um ihre Bauwerke zu stabilisieren. Viele dieser Bauten existieren noch heute.

Ein internationales Forscherteam analysierte Anfang 2023 den römischen Beton und fand heraus, dass puzzolanische Materialien, wie Vulkanasche aus Pozzuoli, für seine außergewöhnliche Haltbarkeit verantwortlich sind. Der römische Beton enthielt Kalkteilchen, die bei hohen Temperaturen extra haltbar gemacht wurden. Dieses “Heißmischen” führte zu einer chemischen Reaktion, die entstandene Risse “heilte”. Diese spezielle Mörtel ermöglichte den Bau haltbarer Rundbögen, wie der des Pantheons. Zudem war das Bauen mit Beton deutlich günstiger als mit Marmor.

Der Kuppelbau des Pantheons in Rom mit einem Durchmesser von 43 Metern. Im Bild: Ein Blick in den Rundbau. Ohne Beton wäre er nicht realisierbar gewesen. | Bild: picture-alliance/dpa/Foto: Daniel Kalker

Der Kuppelbau des Pantheons in Rom mit einem Durchmesser von 43 Metern. Im Bild: Ein Blick in den Rundbau. Ohne Beton wäre er nicht realisierbar gewesen. | Bild: picture-alliance/dpa/Foto: Daniel Kalker

Mit dem Ende des Römischen Reiches wurden Häuser wieder hauptsächlich aus Naturstein und Holz gebaut. Beton erlebte erst im 19. Jahrhundert ein Revival, als englische Maurer in Portland Zement aus Ton und Kalk mischten. Daher der Name “Portlandzement”.

Das Dilemma: Warum wir nicht ohne Beton können

Aus Beton gebaut: Moderne Fassade eines neu gebauten Hotels an der Ostsee bei Kolberg in Polen. | Bild: picture-alliance/dpa/Zoonar |HEIKO KUEVERLING

Aus Beton gebaut: Moderne Fassade eines neu gebauten Hotels an der Ostsee bei Kolberg in Polen. | Bild: picture-alliance/dpa/Zoonar |HEIKO KUEVERLING

Aufgrund seiner Haltbarkeit, der weltweiten Verfügbarkeit der Rohstoffe und des günstigen Preises ist Beton unverzichtbar, so Peter Lukas, Nachhaltigkeitsdirektor bei HeidelbergCement. Weitere Vorteile sind Feuerresistenz, einfache Verarbeitung und Schallabsorption. Die Zement Umweltbelastung steht jedoch in krassem Gegensatz zu diesen Vorteilen.

Das Ziel: Klimafreundlicher bauen – trotz Beton

Arbeiter an einer Großbaustelle mit Beton in Frankfurt am Main. | Bild: picture-alliance/dpa/Foto: Daniel Kubirski

Arbeiter an einer Großbaustelle mit Beton in Frankfurt am Main. | Bild: picture-alliance/dpa/Foto: Daniel Kubirski

Wie können wir die Vorteile von Beton nutzen und gleichzeitig die Zement Umweltbelastung reduzieren? Diese Frage beschäftigt Zementhersteller, Forschungseinrichtungen und Politiker seit längerem.

HeidelbergCement plant beispielsweise, bis 2050 CO2-neutralen Beton anzubieten.

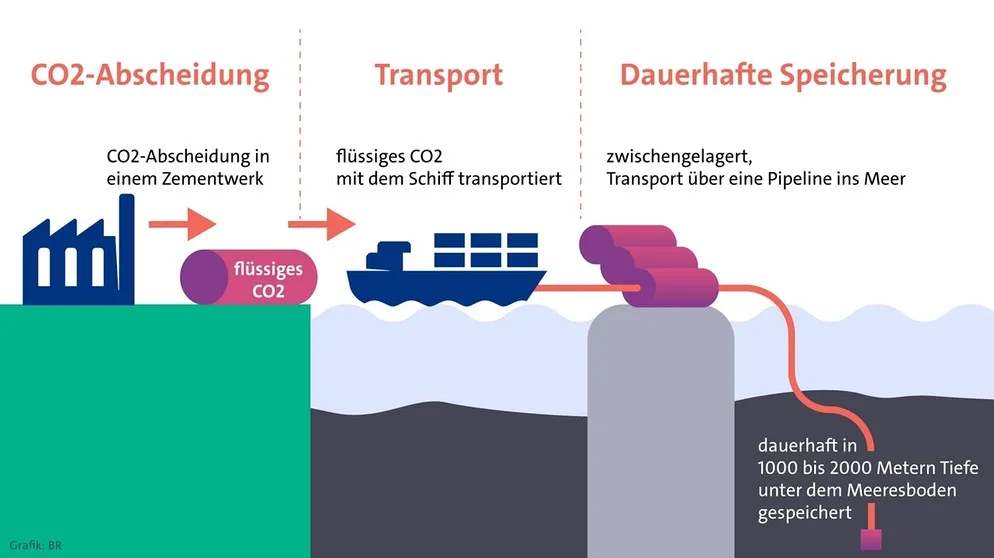

Illustration der CO2-Abscheidung und Lagerung. | Bild: BR

Illustration der CO2-Abscheidung und Lagerung. | Bild: BR

Das “Carbon Capture and Storage” (CSS) Projekt testet eine Technologie, bei der CO2 aus der Zementherstellung gebunden und anschließend abgetrennt wird. Laut Peter Lukas könnten so 99,9 Prozent des CO2 aus den Abgasen entfernt werden. Kritiker bemängeln jedoch den hohen Energieverbrauch und die Gefahr der Boden- und Grundwasserverschmutzung bei Lecks in den CO2-Speichern.

In die Jahre gekommene Salzbachtalbrücke im Rhein-Main-Gebiet aus Beton mit vielen Rissen. | Bild: picture-alliance/dpa/Sebastian Gollnow

In die Jahre gekommene Salzbachtalbrücke im Rhein-Main-Gebiet aus Beton mit vielen Rissen. | Bild: picture-alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Ein Forschungsprojekt der Hochschule München verfolgt einen anderen Ansatz: “Selbstheilender Beton”, der Risse selbst repariert. Sporen spezieller Bakterien erzeugen Kalkablagerungen, die Mikrorisse verschließen könnten, erklärt Robert Huber. Wichtig ist die Verwendung von Sporen, die lange ohne Wasser und Nährstoffe überleben können.

Die Politik hat Rahmenbedingungen geschaffen, um CO2-ärmer zu bauen. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz schreibt Städten und Gemeinden seit Herbst 2020 vor, Recyclingbeton zu verwenden, um die Zement Umweltbelastung zu reduzieren. Bisher fehlen jedoch Sanktionen bei Nichteinhaltung.

Alternativen zu Beton: Klimafreundlicher bauen

Klimaschonendere Baustoffe, hergestellt mit erneuerbaren Energien, könnten eine Alternative zu Beton sein. Hier drei Beispiele:

Bauen mit Holz:

- Vorteile: Holz ist zu 100 Prozent verwertbar. Restholz kann zur Energiegewinnung genutzt werden. Das Fällen älterer Bäume soll Treibhausgasemissionen verhindern, da die natürliche Verrottung CO2 freisetzt. Der hohe Holzbedarf kann durch klimagerechten Umbau und Durchforstung heimischer Wälder gedeckt werden.

- Nachteile: Holz verliert bei Feuchtigkeit an Tragfähigkeit und fault. Für Wärme- und Schalldämmung ist zusätzliches Material nötig. Zudem ist Holz leicht brennbar.

Bauen mit Stahl:

- Vorteile: Stahl ist fest, verformt sich vor dem Bruch und ist dehnfähig, wasserundurchlässig und nicht brennbar. Stahl kann eingeschmolzen und wiederverwertet werden.

- Nachteile: Stahl ist schwer und korrodiert bei Wasserkontakt. Er wird schnell warm und ist kein gutes Dämmmaterial. Die Stahlproduktion ist energieintensiv und setzt viel CO2 frei. Einige Stahlkonzerne planen, bis 2050 nahezu klimaneutral zu produzieren, indem sie Koks durch mit Windstrom erzeugten Wasserstoff ersetzen.

Bauen mit Tonziegeln:

- Vorteile: Lehm, der Rohstoff für Ziegel, ist in Deutschland reichlich vorhanden. Ziegel sind vielseitig einsetzbar und vollständig recycelbar.

- Nachteile: Die Herstellung von Tonziegeln ist energieintensiv. Zukünftig sollen regenerative Energien eingesetzt werden, um Ziegel nahezu klimaneutral zu produzieren.

Fazit: Ein Umdenken ist notwendig

Die Zement Umweltbelastung ist ein ernstes Problem, das innovative Lösungen und ein Umdenken in der Baubranche erfordert. Neue Technologien zur CO2-Abscheidung, selbstheilender Beton und der verstärkte Einsatz alternativer Baustoffe wie Holz, Stahl und Tonziegel können dazu beitragen, die ökologischen Auswirkungen des Bauens deutlich zu reduzieren. Es liegt an uns allen, nachhaltige Baupraktiken zu fördern und die Zement Umweltbelastung in den Fokus zu rücken, um eine lebenswerte Zukunft zu gestalten.